भारतीय राजव्यवस्था

मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो मामला

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध मेन्स के लिये:मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, अधिकारों के प्रतिबंध पर तर्कसंगतता का परीक्षण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो, 1952 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के लिये तर्कसंगतता की कसौटी स्थापित की।

- इसने न्यायिक समीक्षा के लिये एक प्रतिमान स्थापित किया तथा यह सुनिश्चित किया कि नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध निष्पक्ष, न्यायसंगत तथा अत्यधिक नहीं होने चाहिये।

मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो मामला क्या है?

- पृष्ठभूमि: इस मामले में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1950 को चुनौती दी गई, जिसमें सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था के लिये प्रतिकूल समझे जाने वाले संघों को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया, जिसके तहत मद्रास सरकार ने वर्ष 1950 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी पर प्रतिबंध लगा दिया।

- प्रतिबंधित सोसायटी के सदस्य वी.जी. रो ने तर्क दिया कि कानून अनुच्छेद 19(1)(c) (संघ बनाने का अधिकार) का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 19(4) के तहत अनुचित प्रतिबंध लगाता है।

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) का निर्णय:

- वर्ष 1952 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए निर्णय दिया कि संघों पर प्रतिबंध लगाने में अत्यधिक कार्यकारी विवेक अनुचित था और अनुच्छेद 19(1)(c) का उल्लंघन करता था।

- इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि प्रतिबंध निष्पक्ष, न्यायसंगत होने चाहिये तथा अपने उद्देश्य के संबंध में अत्यधिक नहीं होने चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लंघन किये गए अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध का उद्देश्य और सीमा, संबोधित मुद्दे की आनुपातिकता और मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर प्रतिबंध की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की।

- महत्त्व:

- संवैधानिक न्यायशास्त्र का विकास: तर्कसंगतता परीक्षण मूलभूत बन गया, तथा विकसित होकर संरचित आनुपातिकता परीक्षण के रूप में विकसित हुआ, जिसका उपयोग आज मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली राज्य की कार्यवाहियों के मूल्यांकन के लिये किया जाता है।

- आधुनिक विधिक ढाँचे पर प्रभाव: विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), आतंकवादी और विध्वंसक क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (TADA), और आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA) जैसे अधिनियमों की इसके तहत जाँच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनसे मनमाना रूप से नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो।

नोट:

- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि आवागमन और संचार पर प्रतिबंध आनुपातिकता के परीक्षण पर ही आधारित होना चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट निलंबन अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) का उल्लंघन है जब तक कि यह अनुच्छेद 19(2) के तहत न्यायानुमत न हो और यह आवश्यक, आनुपातिक और न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिये।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्र्य, एकत्र होने और संचरण (भ्रमण) सहित मूल अधिकारों की गारंटी देता है।

- अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों के लिये उचित प्रतिबंधों की अनुमति है: संप्रभुता की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायपालिका (न्यायालय की अवमानना) आदि।

अधिकारों और प्रतिबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने के ऐतिहासिक मामले कौन-से हैं?

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973: इसमें आधारभूत संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978: इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि कोई भी प्रतिबंध निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना चाहिये।

- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्ट और अतिव्यापक होने के कारण अभिखंडित कर दिया गया।

- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 ।

और पढ़ें: मूल अधिकार (भाग-1), मूल अधिकार (भाग-2)

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. 'युक्तियुक्त निर्बंधन' का सिद्धांत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए किस प्रकार राष्ट्रीय हितों की संरक्षा करता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' संरक्षित है? (2021) (a) अनुच्छेद 15 उत्तर: (c) प्रश्न. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018) (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों की व्यापकता की जाँच करें। (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

चाय उद्योग और झुमोइर नृत्य

प्रिलिम्स के लिये:झुमोइर नृत्य, चाय, भौगोलिक संकेतक, परंपरागत कृषि विकास योजना मेन्स के लिये: |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम झुमोइर बिनंदिनी 2025 में भाग लिया, जिसमें पारंपरिक झुमोइर नृत्य के माध्यम से असम के 200 वर्षों के चाय उद्योग के साथ चाय उद्योग में संलग्न जनजातियों पर प्रकाश डाला गया।

झुमोइर नृत्य क्या है?

- परिचय: झुमोइर, असम की चाय उद्योग में संलग्न जनजातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र से प्रेरित है।

- यह नृजातीय भाषाई समूह (छोटानागपुर क्षेत्र से उत्पन्न) से संबंधित है और फसल कटाई, विवाह एवं समारोहों के दौरान किया जाता है।

- प्रदर्शन और शैली: झुमोइर नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोलाकार रूप में किया जाता है।

- इसमें लयबद्ध पदचाप और जीवंत संगीत के साथ-साथ ढोल, ताल एवं बाँसुरी का भी समावेश होता है।

- सांस्कृतिक महत्त्व: झुमोइर नृत्य असम के चाय बागान समुदायों की एकता, गौरव एवं संघर्ष को दर्शाता है जिसमें गायन के माध्यम से चाय बागान समुदाय के प्रवास, शोषण और सामाजिक संघर्षों का वर्णन किया जाता है।

असम में चाय उद्योग में संलग्न जनजाति

- असम का चाय बागान समुदाय, चाय बागान श्रमिकों एवं उनके वंशजों के बहु-जातीय समुदाय को संदर्भित करता है।

- ये 19वीं सदी में ब्रिटिश चाय बागानों में कार्य करने के लिये मध्य भारत (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल) से आए थे।

- इनमें से अनेक लोगों को शोषणकारी परिस्थितियों में रखा गया तथा इन्हें कठोर श्रम, कम वेतन के साथ सीमित गतिशीलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

- चाय उद्योग में संलग्न जनजाति समुदाय की असम की आबादी में 17% हिस्सेदारी है और 126 विधानसभा सीटों में से लगभग 40 पर इनका प्रभाव पड़ता है। यह समुदाय असम के चाय उत्पादन एवं सांस्कृतिक ताने-बाने में प्रमुख भूमिका में है।

चाय के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- भारत में चाय की उत्पत्ति: चाय की खेती की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब अंग्रेज़ो ने असम के सिंगपो आदिवासियों को जंगली चाय की झाड़ियों से बना पेय पीते हुए देखा। इसकी क्षमता को पहचानते हुए, अंग्रेज़ो ने चाय की खेती का व्यवसायीकरण किया।

- चाय के पौधों की विशेषताएँ: यह कैमेलियासी फैमिली से संबंधित है, जिसमें दो मुख्य किस्में हैं कैमेलिया साइनेंसिस (छोटी पत्ती वाली 'चाइना' किस्म) और कैमेलिया अस्सामिका (चौड़ी पत्ती वाली 'असम' किस्म)।

- यह सदाबहार झाड़ीरूपी पौधे हैं, अगर इन्हें काटा न जाए तो यह 30 फीट तक बढ़ सकते हैं। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु इनके लिये अनुकूल है।

- चाय की वृद्धि 16 से 32 डिग्री सेल्सियस, 150 सेमी. वार्षिक वर्षा और 80% आर्द्रता में होती है। इसे तुषार मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके लिये हानिकारक होता है।

- चाय की सर्वोत्तम वृद्धि किंचित् अम्लीय, सुअपवाहित मृदा तथा जल के अंत:स्रवण के लिये सरंध्र उप-मृदा में होती है।

- चाय के ताज़ी पत्तियों में ~4% कैफीन होता है। चाय के बीजों से चाय का तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पाकक्रिया में किया जाता है, लेकिन यह औषधीय प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले चाय के पेड़ के तेल से अलग होता है।

- यह सदाबहार झाड़ीरूपी पौधे हैं, अगर इन्हें काटा न जाए तो यह 30 फीट तक बढ़ सकते हैं। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु इनके लिये अनुकूल है।

- चाय की किस्में: भारत के पास दार्जिलिंग चाय, असम ऑर्थोडॉक्स चाय, नीलगिरि ऑर्थोडॉक्स चाय और कांगड़ा चाय के लिये भौगोलिक संकेतक (GI) टैग हैं।

- अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिये प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय भारत का पहला GI-टैग प्राप्त उत्पाद था।

- भारत का चाय उद्योग: भारत में 39,700 चाय बागान हैं और इनमें दस लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।

- भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, जिसका वैश्विक चाय उत्पादन में 21% का योगदान है और काली चाय का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- भारत चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2023-24 में, चाय निर्यात मूल्य 781.79 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

- भारत 120 से अधिक देशों को चाय का निर्यात करता है जिसमें शीर्ष आयातक इराक, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी हैं।

- भारत अपने चाय उत्पादन का 80% तथा वैश्विक काली चाय का 18% उपभोग करता है।

- चाय उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से 1.16 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें नियोजित श्रमिकों की संख्या भी इसी समान है।

- छोटे चाय उत्पादक (STG) कुल उत्पादन में 52% का योगदान देते हैं, जिसमें 2.3 लाख उत्पादक शामिल हैं।

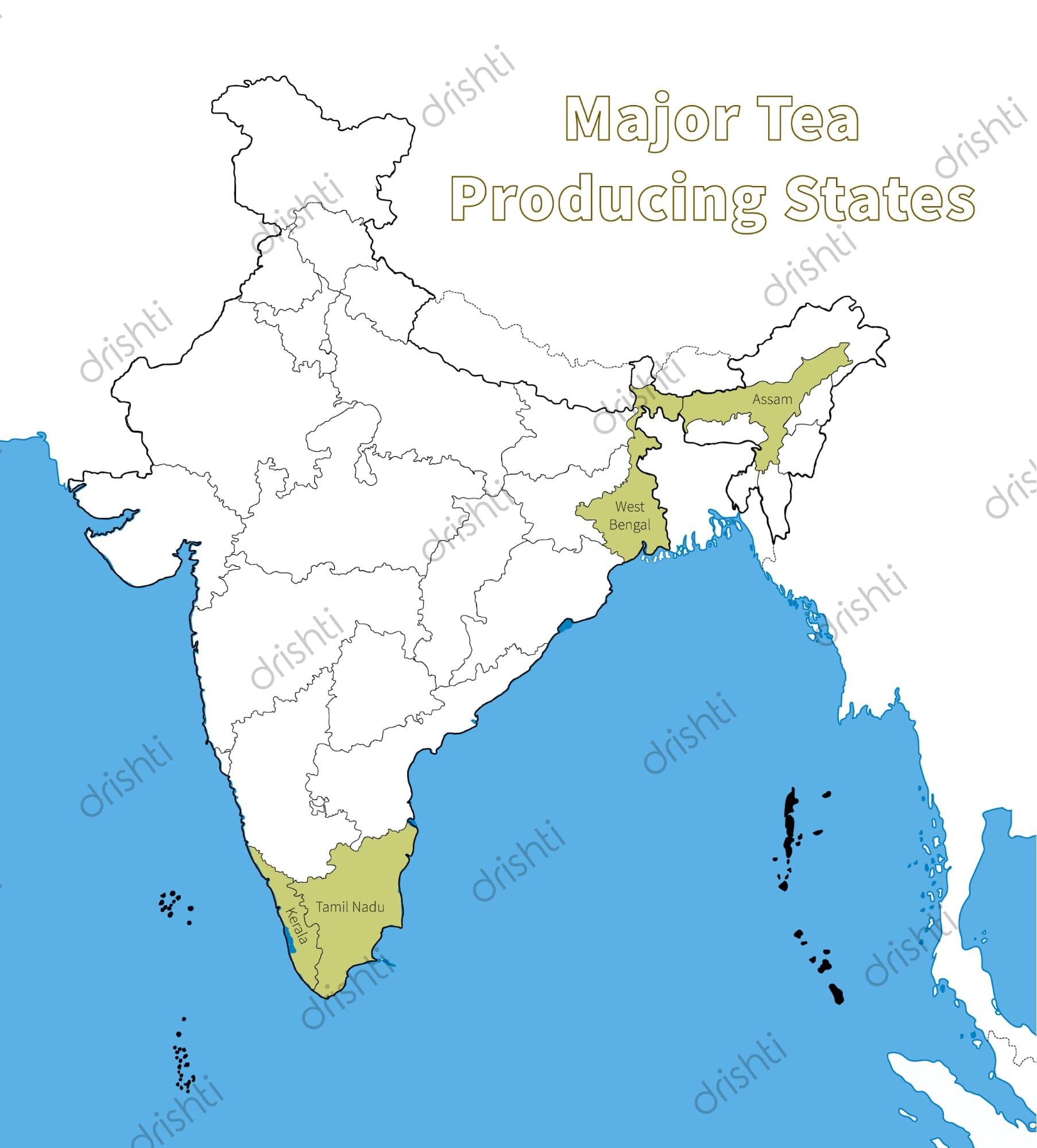

- क्षेत्रीय उत्पादन रुझान:

- उत्तर भारत (कुल उत्पादन का 83%): असम (असम घाटी, कछार), पश्चिम बंगाल (दोआर्स, तराई, दार्जिलिंग)।

-

दक्षिण भारत (कुल उत्पादन का 17%): तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक।

-

भारतीय चाय बोर्ड (TBI): TBI एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत की गई थी।

-

इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा इसके विदेश कार्यालय लंदन, दुबई और मॉस्को में भी हैं।

-

यह बोर्ड अध्यक्ष सहित 31 सदस्यों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक तीन वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाता है।

-

भारतीय चाय उद्योग के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- चाय उत्पादन में गिरावट: जनवरी से अक्तूबर 2024 में भारत का चाय उत्पादन 66 मिलियन किलोग्राम कम हो गया, तथा आगामी समय में इसमें 45 से 50 मिलियन किलोग्राम की कमी होने की उम्मीद है।

- पहली और दूसरी फसल (जिसकी कीमत सर्वाधिक होती है) के नष्ट होने से राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है और चाय की कीमतों में वृद्धि हो रही है।

-

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अत्यधिक तापमान में उतार-चढ़ाव, जिसमें गर्मी, वर्षा की कमी और अत्यधिक वर्षा शामिल है, चाय के पौधों को नुकसान पहुँचाता है, जिससे उपज और गुणवत्ता प्रभावित होती है।

-

कीटनाशक प्रतिबंध: एल्ड्रिन और कैप्टाफोल जैसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है, क्योंकि उत्पादक विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि रूस, यूक्रेन और मध्य एशिया में कीटनाशक मुक्त चाय की मांग बढ़ गई है, उत्पादकों को कीट नियंत्रण के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है।

-

चाय श्रमिकों की मज़दूरी: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में असम के चाय श्रमिकों के लिये अपर्याप्त मज़दूरी और श्रम कानून कार्यान्वयन में खामियों पर प्रकाश डाला गया है।

-

राज्य के स्वामित्व वाली चाय निगम के श्रमिकों को विलंबित या अनियमित वेतन भुगतान का सामना करना पड़ता है।

- आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सेवानिवृत्ति लाभ सहित बुनियादी श्रमिक कल्याण उपायों का अभाव।

-

- बढ़ती लागत और बाज़ार दबाव: उत्पादन घाटा और बढ़ती लागत STG पर वित्तीय दबाव डाल रही है।

- केन्या, श्रीलंका और चीन से प्रतिस्पर्द्धा के कारण भारतीय चाय निर्यात कम प्रतिस्पर्द्धी हो रहा है।

आगे की राह

- जलवायु लचीलापन उपाय: जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जैसे सूखा प्रतिरोधी चाय की किस्में और बेहतर सिंचाई प्रणालियाँ।

- मृदा स्वास्थ्य में सुधार और जलवायु प्रभाव को कम करने के लिये कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना।

- सतत् और जैविक चाय उत्पादन: वैश्विक मांग के अनुरूप परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत जैविक और कीटनाशक मुक्त चाय की कृषि का विस्तार करना।

- श्रम कल्याण सुधार: चाय बागान श्रमिकों के लिये न्यूनतम और समय पर मज़दूरी सुनिश्चित करना।

- यह विधेयक चाय श्रमिकों के लिये आवास, चिकित्सा देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी बुनियादी कल्याण सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करता है, जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर श्रम संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 के अनुरूप है, जिसने बागान श्रम अधिनियम, 1951 को शामिल कर लिया है।

- बाज़ार विविधीकरण एवं निर्यात संवर्द्धन: अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए निर्यात बाज़ारों में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करना।

- अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिये मूल्यवर्द्धित चाय उत्पादों, जैसे सुगंधित और विशिष्ट चाय, को बढ़ावा देना।

- STG के लिये समर्थन: कम ब्याज दर वाले ऋण और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच बढ़ाना। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिये सहकारी कृषि मॉडल को प्रोत्साहित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक चाय बाज़ार में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिये। चाय निर्यात में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: भारत में ‘‘चाय बोर्ड’’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त में से कितने सामान्यतः चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? (a) केवल एक राज्य उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक और लघु हिमालय के चारों ओर चाय बागान विकसित किये थे, जबकि वास्तव में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे सफल नहीं हुए। चर्चा कीजिये। (2014) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में कृषि पर्यटन

प्रिलिम्स के लिये:कृषि-पर्यटन, स्थानीय ज्ञान, देखो अपना देश, कृषि अवसंरचना निधि, बन्नी ग्रासलैंड, स्वदेश दर्शन योजना, अशोक दलवई समिति। मेन्स के लिये:भारत में कृषि पर्यटन और इसकी संभावनाएँ, संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह। |

स्रोत: बिज़नेसलाइन

चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश (HP) द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के क्रम में कृषि-पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ पर्यटन की राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% की हिस्सेदारी है।

हिमाचल प्रदेश में कृषि पर्यटन के अवसर

- बाग-बगीचे: हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप (कांगड़ा क्षेत्र), केसर और औषधीय जड़ी-बूटियाँ जैसी उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जा सकती हैं।

- शैक्षिक कृषि पर्यटन: यहाँ छात्र भोजन और धारणीयता के बारे में जानने के लिये खेतों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जबकि किसान शुल्क लेकर शैक्षिक पर्यटन की मेजबानी कर सकते हैं।

- न्यूट्रास्युटिकल खेती: हिमाचल प्रदेश, हिमालयी जड़ी-बूटियों को बढ़ावा दे सकता है जिससे स्वास्थ्य एवं जैविक खेती पर केंद्रित न्यूट्रास्युटिकल पर्यटन को आकर्षित किया जा सकता है।

- सांस्कृतिक संबंध: यहाँ स्थानीय युवाओं को कृषि संबंधी कहानियाँ साझा करने तथा पारंपरिक कृषि एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले कृषि पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

कृषि पर्यटन क्या है?

- परिचय: कृषि पर्यटन एक प्रकार का वाणिज्यिक उद्यम है जिसके तहत कृषि को पर्यटन से जोड़ना शामिल है। यह शिक्षा या मनोरंजन के लिये आगंतुकों को खेतों की ओर आकर्षित करने एवं किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने पर केंद्रित है।

- लाभ:

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: इससे किसानों को पर्यटन एवं व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से वैकल्पिक आय मिलती है, जिससे अनिश्चित फसल पैदावार पर निर्भरता कम होने के साथ वित्तीय स्थिति मज़बूत होती है।

- इससे कारीगरों, गाइडों, रसोइयों एवं परिवहन प्रदाताओं के लिये रोज़गार का सृजन होता है तथा ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिलते हैं।

- धारणीय पर्यटन: यह जैविक खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रवास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- कृषि विरासत का संरक्षण: यह पारंपरिक कृषि, शिल्प, लोक संगीत और स्थानीय ज्ञान को संरक्षित करने में सहायक है, जिससे पर्यटकों को ग्रामीण विरासत का अनुभव करने तथा उसका समर्थन करने का अवसर मिलता है।

- यह लोक कलाओं, मिट्टी के बर्तनों, बुनाई तथा पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण/व्यंजन और जैविक उत्पादों को संरक्षित करने पर केंद्रित है।

- सामाजिक पूंजी का निर्माण: यह साझा अनुभवों, ज्ञान के आदान-प्रदान तथा आर्थिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के बीच संबंधों को बढ़ावा देकर सामाजिक पूंजी का निर्माण करने पर केंद्रित है।

- शैक्षिक अनुभव: यह आगंतुकों को जैविक कृषि, पशुपालन एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है।

- सरकारी नीतियों के साथ समन्वय: देखो अपना देश और कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाएँ अवसंरचना, विपणन एवं प्रशिक्षण में सुधार करके कृषि-पर्यटन में किसानों का समर्थन देने पर केंद्रित हैं।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: इससे किसानों को पर्यटन एवं व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से वैकल्पिक आय मिलती है, जिससे अनिश्चित फसल पैदावार पर निर्भरता कम होने के साथ वित्तीय स्थिति मज़बूत होती है।

- राज्य स्तरीय पहल:

- महाराष्ट्र: कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था, जिसने वर्ष 2005 में कृषि पर्यटन विकास निगम (ATDC) की स्थापना की थी।

- ATDC पुणे के बारामती में 28 एकड़ में एक पायलट परियोजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत 30 ज़िलों में 328 कृषि पर्यटन केंद्र हैं।

- उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में अंगूर के बाग (नासिक, पुणे) और आम (रत्नागिरी, रायगढ़) के बाग।

- कर्नाटक: कर्नाटक के कूर्ग में कॉफी बागानों में ठहरने की सुविधा है, जहाँ आगंतुकों को कॉफी चुनने से लेकर उसे बनाने तक की प्रक्रिया का अनुभव मिलता है।

- केरल: केरल कृषि-पर्यटन नेटवर्क का शुभारंभ किया गया जो आगंतुकों को सुगंधित उद्यानों का भ्रमण करने, मसालों की कृषि के बारे में जानने और जैविक मसाले खरीदने का अवसर प्रदान करता है।

- सिक्किम: भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम, खेतों के भ्रमण, सतत् कृषि की शिक्षा और किसानों के साथ बातचीत के साथ कृषि-पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है।

- पंजाब: ट्रैक्टर की सवारी, पारंपरिक भोजन (सरसों का साग और मक्के की रोटी), और लोक प्रदर्शन ग्रामीण संस्कृति को प्रदर्शित और संरक्षित करते हैं।

- महाराष्ट्र: कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था, जिसने वर्ष 2005 में कृषि पर्यटन विकास निगम (ATDC) की स्थापना की थी।

- संभाव्यता:

- बिहार: मुजफ्फरपुर के लीची के बाग कृषि-पर्यटन प्रदान करते हैं, जबकि नालंदा के जैविक फार्म स्वास्थ्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

- राजस्थान: राजस्थान की रेगिस्तानी कृषि, ऊँट पालन और बिश्नोई गाँव में प्रवास से ग्रामीण जीवन, सतत् कृषि और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जानकारी मिलती है।

- पूर्वोत्तर भारत: पूर्वोत्तर में समृद्ध जैवविविधता और पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं।

- उदाहरण के लिये, ज़ीरो घाटी (अरुणाचल प्रदेश) में अपातानी जनजाति द्वारा चावल की कृषि, बाँस ड्रिप सिंचाई (मेघालय)।

- छत्तीसगढ़: बस्तर में जनजातीय कृषि पर्यटन आगंतुकों को पारंपरिक महुआ बनाने और जैविक कृषि का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है।

- गुजरात: कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में रबारी समुदाय के साथ पशुचारण पर्यटन की सुविधा है, जबकि आणंद में अमूल के साथ डेयरी पर्यटन की सुविधा है।

- सरकारी नीतियाँ एवं पहल:

- स्वदेश दर्शन योजना: भारत की संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिये थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना। उदाहरण के लिये, जनजातीय सर्किट।

- PMJUGA: प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) के एक भाग के रूप में, पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिये जनजातीय क्षेत्रों में 1,000 होमस्टे विकसित किये जा रहे हैं।

- देखो अपना देश योजना: यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देता है, तथा भारतीयों को कम ज्ञात स्थलों की खोज करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

- ग्रामीण गृह प्रवास को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय रणनीति, 2022: पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार, यह आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में कृषि पर्यटन का समर्थन करता है।

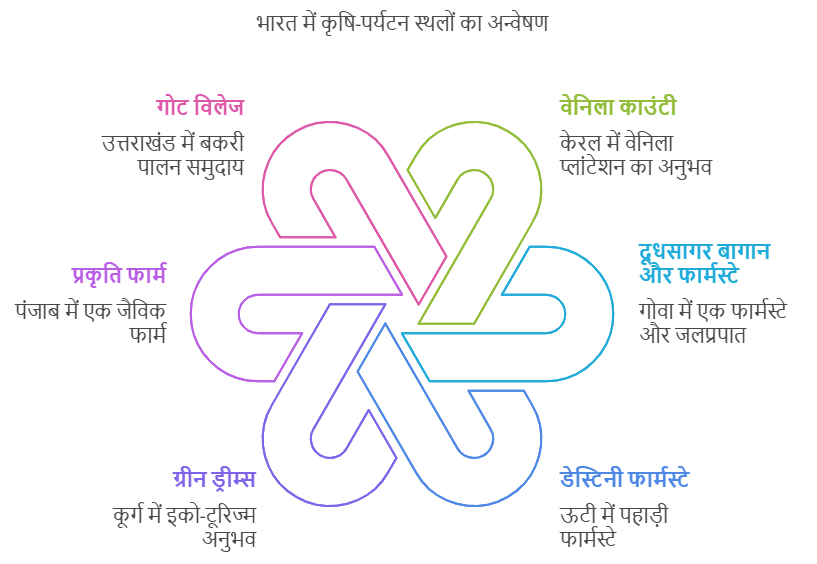

भारत में कृषि-पर्यटन स्थल:

कृषि पर्यटन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- उच्च प्रतिस्पर्धा: पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन के प्रति कम जागरूकता और प्रतिस्पर्द्धा कृषि-पर्यटन के विकास को सीमित करती है।

- निम्न पहुँच: गुणवत्ताविहीन सड़कें, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा पर्यटकों को बाधित करते हैं, जबकि वित्तीय सीमाएँ किसानों के आवास, प्रशिक्षण या विपणन में निवेश में बाधा डालती हैं।

- उदाहरण के लिये, उत्तराखंड में कृषि-पर्यटन स्थल मानसून के दौरान दुर्गम रहते हैं।

- भूमि उपयोग संघर्ष: कृषि-पर्यटन के कारण भूमि का उपयोग कृषि से विलग हो सकता है, क्योंकि किसान फसल उत्पादन की अपेक्षा पर्यटन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि होमस्टे, रिसॉर्ट और रेस्तरां के माध्यम से पर्यटन से होने वाली आय अधिक लाभदायक होती है तथा तत्काल नकदी प्रवाह प्रदान करती है।

- एकल कृषि: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जैसे उत्तरी राज्यों में गेहूँ और चावल की एकल कृषि से कृषि पर्यटन प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यटक बागवानी, पुष्पकृषि और पशुपालन जैसी कृषि गतिविधियों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं।

- ऋतुनिष्ठ निर्भरता: कृषि पर्यटन से होने वाली आय में ऋतुओं के साथ परिवर्तन होता रहता है जिसमें यह फसल कटाई के दौरान सर्वाधिक होती है, लेकिन ऑफ-सीज़न में या खराब मौसम की घटनाओं के कारण इसमें गिरावट आती है।

- उदाहरण के लिये, राजस्थान की मरुभूमि में अत्यधिक ऊष्णता के कारण ग्रीष्मकालीन पर्यटन प्रभावित होता है, जबकि असम के चाय बागानों में बाढ़ और सड़क अवरोधों के कारण मानसून में गिरावट देखी जाती है।

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: दूरदराज़ के कृषि-पर्यटन स्थलों पर चोरी, वन्य जंतुओं और सीमित आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता जैसे जोखिम होते हैं। उदाहरण के लिये, कर्नाटक में वन्य हाथियों का खतरा।

- कौशल का अभाव: किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के पास ग्राहक सेवा, पर्यटन प्रबंधन और आवास के संबंध में प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे आगंतुकों को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- अनुपयुक्त नियोजन से कृषि और पर्यटन के बीच संतुलन और अधिक बाधित होता है।

आगे की राह

- बुनियादी ढाँचे का विकास: सुगम पहुँच के लिये बेहतर सड़कों, परिवहन, जल आपूर्ति और बिजली में निवेश कर ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार किआ आवश्यकता है।

- उदाहरण के लिये, आगंतुकों के अनुभव को अविस्मरणीय बनाने के लिये समर्पित कृषि पर्यटन सर्किट विकसित करना चाहिये।

- आवास सुविधाएँ: किसानों को पर्यावरण अनुकूल आवास विकसित करने के लिये वित्तीय सहायता के साथ संधारणीय, संवहनीय फार्म स्टे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण करने हेतु इसे पंजीकृत होना चाहिये तथा स्थानीय प्राधिकारियों के नियमों और विनियमों के अनुरूप होना चाहिये।

- कौशल विकास: कृषि विश्वविद्यालयों और निजी फर्मों के साथ PPP के तहत सहयोग कर कृषि पर्यटन में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके किसानों और युवाओं को आतिथ्य, ग्राहक सेवा तथा कृषि प्रबंधन में पर्यटक मित्र के रूप में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

- सामुदायिक भागीदारी: सामूहिक कृषि पर्यटन प्रबंधन के लिये FPO का गठन करना तथा बुनियादी ढाँचे और कौशल विकास के लिये पर्यटन बोर्ड, निवेशकों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना चाहिये।

- ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिये ग्राम सभाओं का सशक्तीकरण किया जाना चाहिये।

- विनियामक ढाँचा: परिभाषित गतिविधियों और सुरक्षा मानदंडों के साथ स्पष्ट कृषि पर्यटन नीतियाँ विकसित किया जाना और तेज़ी से अनुमोदन के लिये एकल स्थलीय स्वीकृति कार्यान्वित की जानी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोज़गार को बढ़ावा देने में कृषि पर्यटन की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इसके विकास को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनःस्थापित किया जा सकता है? (2019) प्रश्न. पर्यटन की प्रोन्नति के कारण जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारिस्थितिक वाहन क्षमता की सीमाओं तक पहुँच रहे हैं? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015) |