सामाजिक न्याय

भारतीय जनजातियों के लिये भविष्य सुरक्षित करना

- 17 Apr 2025

- 31 min read

यह एडिटोरियल 17/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Call for permanent settlement for tribals” पर आधारित है। इस लेख में 50,000 विस्थापित गोंड जनजातियों की लंबे समय से चली आ रही दुर्दशा को सामने लाया गया है तथा नए क्षेत्रों में उनकी मान्यता और अधिकारों की कमी को उजागर किया गया है। यह भारत भर में जनजातीय समुदायों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिये समावेशी नीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

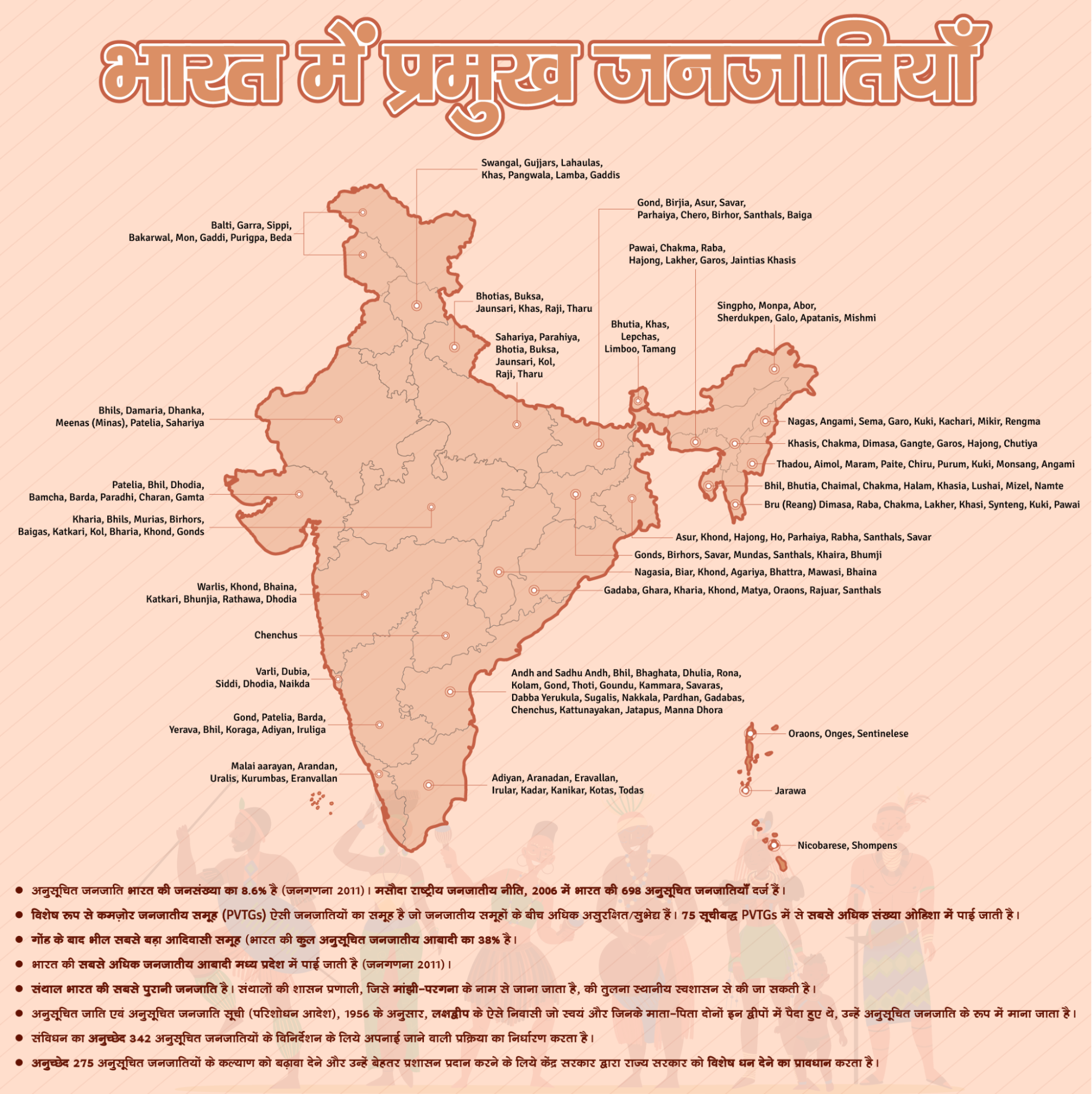

प्रिलिम्स के लिये:गोंड जनजाति, वारली जनजाति, डोंगरिया कोंध जनजाति, मुंडा जनजाति, TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन अधिकार अधिनियम, PM-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) मेन्स के लिये:भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक और विकासात्मक संरचना को आकार देने में जनजातियों की भूमिका, भारत में जनजातीय समुदायों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ। |

वर्ष 2005 में, माओवादी विद्रोह से निपटने के लिये भारत सरकार की ‘रणनीतिक बस्ती’ पहल के कारण छत्तीसगढ़ से लगभग 50,000 गोंड जनजातियों को पड़ोसी राज्यों में विस्थापित होना पड़ा। लगभग दो दशक बीत जाने के बाद भी ये समुदाय अब भी प्रशासनिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है — न तो उन्हें उनके नए बसे राज्यों (जहाँ उनका पुनर्वास हुआ है) में जनजातीय दर्जा मिला है और न ही वे अपने पूर्वजों की भूमि पर लौट पाने में सक्षम हैं। पूरे भारत में, जनजातीय समुदाय भूमि अधिग्रहण, सांस्कृतिक क्षरण, सेवाओं की अपर्याप्त सुगम्यता और प्रशासनिक उदासीनता को झेल रहे हैं। मूल अधिकारों की रक्षा, प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनके सार्थक एकीकरण को सक्षम करने के लिये व्यापक कार्यढाँचे की तत्काल आवश्यकता है।

भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक और विकासात्मक कार्यढाँचे को आकार देने में जनजातियों की क्या भूमिका है?

- सांस्कृतिक संरक्षण और समृद्ध विरासत: जनजातीय समुदायों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा देश की लोककथाओं, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- प्रकृति और विशिष्ट रीति-रिवाजों के साथ उनका गहरा संबंध आधुनिकीकरण की समरूपकारी शक्तियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रतिसंतुलन का काम करता है।

- उदाहरण के लिये, गोंड और भील जनजातियाँ अपनी जीवंत कला के लिये प्रसिद्ध हैं, जो अब वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रही है।

- अपनी विशिष्ट लोक कला के लिये प्रसिद्ध वारली जनजाति, दैनिक जीवन और प्रकृति को दर्शाने वाली अपनी जटिल भित्ति-चित्रकलाओं के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक संरचना में भी योगदान देती है।

- पर्यावरण संरक्षण और जैवविविधता संरक्षण: जनजातीय समुदाय, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में, पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी रहे हैं तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जैवविविधता का संरक्षण करते रहे हैं।

- संसाधन प्रबंधन में उनकी संधारणीय प्रथाओं ने महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया है।

- वनों के संरक्षक के रूप में जनजातियों की भूमिका बस्तर (छत्तीसगढ़) जैसे क्षेत्रों में देखी जा सकती है, जहाँ स्थानीय जनजातीय समुदायों ने उत्खनन के लिये निर्वनीकरण का सक्रिय रूप से विरोध किया है।

- इसके अलावा, ओडिशा में डोंगरिया कोंध जनजाति नियमगिरि पहाड़ियों की रक्षा के लिये अपने प्रयासों के लिये प्रसिद्ध है, जो बॉक्साइट उत्खनन परियोजना के खिलाफ लड़ रही है, जिससे उनकी पवित्र भूमि को खतरा उत्पन्न हो गया था।

- भारत के कृषि परिदृश्य में योगदान: जनजातीय समुदायों ने भारत की कृषि पद्धतियों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, तथा प्रायः वे ही जैविक कृषि पद्धतियों का अंगीकरण करने में अग्रणी रहे हैं।

- भूमि, फसलों और प्राकृतिक उर्वरकों के बारे में उनके गहन ज्ञान ने संधारणीय कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया है, जो विषम परिस्थितियों में भी धारणीय सिद्ध हुई हैं।

- उदाहरण के लिये, झारखंड में मुंडा जनजाति एक और उदाहरण है, जो अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों, जैसे मिश्रित फसल, के लिये जानी जाती है, जो मृदा की उर्वरता एवं स्थिरीकरण सुनिश्चित करती है।

- जनजातीय उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक योगदान: जनजातीय आबादी भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से योगदान दे रही है, विशेष रूप से उद्यमिता और स्थानीय उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, वस्त्र एवं हर्बल दवाओं के माध्यम से।

- TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) जैसी सरकार की पहलों ने जनजातीय उत्पादों के लिये बाज़ार सुगम्यता को आसान बना दिया है।

- इससे न केवल जनजातीय समुदायों को आर्थिक संबल मिला है, बल्कि उनके स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में भी पहचान मिली है।

- TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) जैसी सरकार की पहलों ने जनजातीय उत्पादों के लिये बाज़ार सुगम्यता को आसान बना दिया है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास में योगदान: जनजातीय समुदायों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में।

- उदाहरण के लिये, छत्तीसगढ़ से पुनः भर्ती हुए विस्थापित जनजाति आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा सुरक्षा बलों को बहुमूल्य स्थानीय ज्ञान एवं सहायता प्रदान कर रहे हैं।

- ये जनजाति, जो प्रारंभ में ‘स्ट्रेटेजिक हेमलेट’ कार्यक्रम के दौरान विस्थापित हुए थे, अब इस क्षेत्र में माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में महत्त्वपूर्ण सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं।

- राष्ट्रीय पहचान और विविधता को बढ़ावा देने में जनजातीय आबादी: जनजातीय समुदाय, अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों, भाषाओं और परंपराओं के साथ, भारत की बहुलवादी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण हैं।

- उनके त्यौहार, रीति-रिवाज और कलाएँ राष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देती हैं। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का सम्मान करने के लिये 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का उत्सव भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों की ऐतिहासिक भूमिका की बढ़ती मान्यता का उदाहरण है।

- हाल ही में सरकार द्वारा पूरे भारत में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण के माध्यम से जनजातीय विरासत का जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्रीय पहचान तथा सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान का एक और उदाहरण है।

भारत में जनजातीय समुदायों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भूमि हस्तांतरण और विस्थापन: भूमि हस्तांतरण भारत में जनजातीय समुदायों के समक्ष सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है, बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण उनके पैतृक भूमि का नुकसान हो रहा है।

- उदाहरण के लिये, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उत्खनन के कारण जनजातियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक संरचनाएँ टूट गई हैं तथा आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है।

- इसके अलावा, थोट्टीपम्पु के कोया जनजातियों ने धीरे-धीरे अपनी भूमि गैर-जनजाति साहूकारों और जमींदारों के हाथों गँवा दी हैं, जिससे उनकी स्थिति अपने ही खेतों में काम करने वाले मज़दूरों जैसी हो गई है।

- उदाहरण के लिये, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उत्खनन के कारण जनजातियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक संरचनाएँ टूट गई हैं तथा आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है।

- शिक्षा और कौशल विकास का अभाव: विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, जनजातीय समुदायों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक अभिगम अपर्याप्त बनी हुई है, जिससे गरीबी और सामाजिक अपवर्जन का चक्र जारी है।

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जैसी पहलों का उदय उत्साहजनक है, लेकिन जनजातीय युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आधुनिक नौकरी बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये कौशल से वंचित है।

- इसके अलावा, हाल के सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि EMRS को 5% PVTG कोटा पूरा करने में संघर्ष करना पड़ रहा है तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जैसी पहलों का उदय उत्साहजनक है, लेकिन जनजातीय युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आधुनिक नौकरी बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये कौशल से वंचित है।

- स्वास्थ्य असमानताएँ और कुपोषण: जनजातीय समुदायों को खराब स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ता है, जो स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त अभिगम, स्वच्छता की कमी और कुपोषण के उच्च भार के कारण और भी बदतर हो जाता है।

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 15-49 वर्ष की आयु की जनजातीय महिलाओं में एनीमिया 59.9% से बढ़कर 64.6% हो गया है।

- इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 40% जनजातीय बच्चे अविकसित हैं तथा उनमें से 16% गंभीर रूप से अविकसित हैं।

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 15-49 वर्ष की आयु की जनजातीय महिलाओं में एनीमिया 59.9% से बढ़कर 64.6% हो गया है।

- आर्थिक शोषण और गरीबी: जनजातीय समुदायों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई लोग जीविका के लिये कृषि या उच्च जोखिम एवं कम वेतन वाले क्षेत्रों में शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं।

- वन उत्पादों जैसे संसाधनों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, जनजातियों को प्रायः उनके श्रम के लिये न्यूनतम मुआवज़ा मिलता है।

- TRIFED जैसी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बाज़ार पहुँच और संसाधनों की कमी के कारण सीमित सफलता मिली है।

- झारखंड जैसे राज्यों में खनन और निर्माण उद्योगों में जनजाति श्रमिकों के बढ़ते शोषण ने गरीबी को बरकरार रखने में योगदान दिया है।

- सांस्कृतिक क्षरण और पहचान संकट: भारत में जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा की संस्कृति और शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान के क्षरण का सामना करना पड़ रहा है।

- महाराष्ट्र में वारली जनजाति इस परिघटना का एक उदाहरण है, जहाँ युवा पीढ़ी तेज़ी से पारंपरिक कला रूपों से दूर होकर आधुनिक व्यवसायों की ओर बढ़ रही है।

- यह बदलाव जनजातीय परंपराओं, लोककथाओं और रीति-रिवाजों की निरंतरता को खतरे में डालता है।

- महाराष्ट्र में वारली जनजाति इस परिघटना का एक उदाहरण है, जहाँ युवा पीढ़ी तेज़ी से पारंपरिक कला रूपों से दूर होकर आधुनिक व्यवसायों की ओर बढ़ रही है।

- पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों की कमी: वनों की कटाई, खनन और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला पर्यावरणीय क्षरण, जनजातीय समुदायों के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है, जिनकी आजीविका प्राकृतिक पर्यावरण से जटिल रूप से जुड़ी हुई है।

- 50% से अधिक जनजातीय आबादी जंगलों में रहती है (भारत सरकार, TRIFED, 2019) तथा भूमि और वन संसाधनों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, फिर भी महुआ एवं तेंदू पत्ते जैसे संसाधनों की उपलब्धता में सालाना गिरावट आ रही है।

- बस्तर (छत्तीसगढ़) जैसे क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक उद्देश्यों के लिये वनों की कटाई से वन संसाधनों में कमी आई है, जिसका सीधा असर गैर-काष्ठीय वन उत्पादों से होने वाली जनजातियों की आय पर पड़ा है।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) का कमज़ोर कार्यान्वयन: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 एक ऐतिहासिक कानून था जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के उन वन भूमियों पर अधिकारों को मान्यता देना था जिन पर वे परंपरागत रूप से निवास करते रहे हैं।

- हालाँकि, इसका कार्यान्वयन अभी भी कमज़ोर है तथा कई जनजातीय समूह अभी भी अपने दावों को मान्यता दिलाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत जनजातियों के 40% से अधिक दावे गुजरात सरकार द्वारा खारिज़ कर दिये गए हैं।

- आलोचकों का तर्क है कि FRA में दिये गए साक्ष्यों की सूची का पालन किये बिना, उपग्रह चित्रों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण 'उचित दावों को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया।'

जनजातीय कल्याण से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- कानूनी आधार: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और PESA, 1996 ने संसाधनों पर स्वामित्व प्रदान करके और स्व-शासन को मज़बूत करके सामुदायिक सशक्तीकरण के लिये आधार तैयार किया है।

- जनजातीय उप-योजना से अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना (DAPST) तक का विकास, गहन वित्तीय और रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- प्रमुख प्रमुख पहल:

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

- ₹79,150 करोड़ के निवेश से 63,000 जनजाति गाँवों को कवर करता है।

- 17 मंत्रालयों में 25 हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है।

- बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करता है।

- PM-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान)

- विद्युतीकरण, जल सुलभता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिये केंद्रित समर्थन के साथ PVTG को लक्षित करता है।

- जनजातीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन और वन धन केंद्रों का निर्माण।

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

- नवोदय विद्यालयों के साथ समानता की परिकल्पना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ सम्मिश्रित करना।

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

- स्वास्थ्य और पोषण: समग्र हस्तक्षेप

- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (वर्ष 2023): इसका उद्देश्य कमज़ोर जनजातीय क्षेत्रों में सार्वभौमिक जाँच और उपचार करना है।

- स्वास्थ्य पोर्टल: जनजातीय स्वास्थ्य परिणामों पर डिजिटल रूप से नज़र रखता है तथा डेटा-आधारित नीति निर्माण में सहायता करता है।

- मिशन इंद्रधनुष एवं निक्षय मित्र: पहुँच से दूर जनजाति क्षेत्रों में टीकाकरण एवं टी.बी. उन्मूलन हेतु देखभाल सुनिश्चित करना।

- सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण: लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता

- वन धन विकास योजना और लघु वनोपज के लिये MSP: वन उपज के लिये मूल्य शृंखला बनाना, बाज़ार पहुँच और उचित आय सुनिश्चित करना।

- NSTFDC, TRIFED, आदि महोत्सव: जनजातीय उद्यमशीलता, कारीगरी और सांस्कृतिक निर्यात को बढ़ावा देना।

जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाने और सशक्त बनाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच बढ़ाना: जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिये, उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।

- इसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को मज़बूत करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न केवल अकादमिक शिक्षा प्रदान करें, बल्कि स्थानीय आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करें।

- इसके अतिरिक्त, जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने से उनकी विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि छात्र आधुनिक नौकरी बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहें।

- सुदृढ़ भूमि सुधार और वन अधिकारों को लागू करना: जनजातीय समुदायों के भूमि और वन अधिकारों को मान्यता देने के लिये वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये। टीएन गोदावर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिये

- वन भूमि पर जनजातियों के दावों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिये एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने से विस्थापन को रोका जा सकेगा और उन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने के लिये सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

- इसके अलावा, वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, तथा वनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये (ज़ाक्सा समिति)

- जनजातीय उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: जनजातीय उद्यमिता को लक्षित वित्तीय सहायता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिसमें आसान ऋण, अनुदान और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

- सरकार जनजातीय व्यवसायों के लिये डिजिटल प्लेटफार्मों और सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें व्यापक बाजारों से जोड़कर एक मज़बूत बुनियादी ढांचा तैयार कर सकती है, विशेष रूप से हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और टिकाऊ वन-आधारित उत्पादों के लिये।

- ढेबर आयोग की सिफारिश के अनुसार विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

- जनजातीय शासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मज़बूत करना: बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना महत्त्वपूर्ण है।

- इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जनजातीय क्षेत्रों का शासन ऐसे जनजातीय नेताओं द्वारा किया जाए जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं, मूल्यों और शासन प्रणालियों की गहरी समझ हो।

- पंचायतों (पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत) जैसी विकेंद्रीकृत शासन निकायों को सुदृढ़ करना तथा जनजातीय परिषदों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।

- इस दृष्टिकोण से संसाधन प्रबंधन से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक जनजातीय मुद्दों को अधिक कुशलतापूर्वक हल करने में मदद मिलेगी।

- समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देना: जनजातीय आबादी के समक्ष आने वाली गंभीर स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं से निपटने के लिये, भारत को एक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल मॉडल अपनाना होगा जो जनजातीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यढाँचे में शामिल करे।

- इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक अभिगम में सुधार, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील प्रथाओं में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना तथा सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण जैसे जनजातीय लोगों के गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना शामिल है।

- टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग दूरदराज़ के जनजाति क्षेत्रों को शहरी केंद्रों के विशेषज्ञों से जोड़ने के लिये किया जा सकता है (भारतनेट की मदद से) और मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयाँ आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में मदद कर सकती हैं।

- सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना: जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाते समय उनकी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना आवश्यक है।

- जनजातीय कलाओं, भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिये समर्पित संस्थानों की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि जनजातीय संस्कृतियाँ वैश्वीकरण के कारण नष्ट न हो जाएँ।

- सरकार राष्ट्रीय समारोहों और पर्यटन में जनजातीय सांस्कृतिक उत्सवों, कला रूपों एवं प्रथाओं को शामिल करने में सहायता कर सकती है, जिससे भारत के सांस्कृतिक संरचना में उनके योगदान की गहन समझ को बढ़ावा मिलेगा।

- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना: भारत के लिये जलवायु-अनुकूल रणनीतियों को अपनाना महत्त्वपूर्ण है जो विशेष रूप से जनजातियों की जरूरतों को पूरा करती हैं, जिसमें संधारणीय कृषि, वन प्रबंधन और जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

- पर्यावरण संरक्षण में जनजातियों को प्रत्यक्ष भूमिका प्रदान करने तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से उनकी आजीविका को सुरक्षित रखते हुए उनके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।

- जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक प्रयास, जनजातियों को पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने के लिये उपागम और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।

- शोषण और भेदभाव के विरुद्ध कानूनी संरक्षण: अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिये पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता की पूर्ति के लिये PESA में संशोधन की आवश्यकता है, जैसा कि Xaxa समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है।

- इसमें भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सख्त कानून लागू करना, विस्थापन के लिये समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करना और खनन, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में जनजातियों को शोषण से बचाना शामिल है।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और PESA, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ इनके क्रियान्वयन में विलंब करने वाले अधिकारियों पर दंड का प्रावधान किया गया है।

- जनजातीय सलाहकार परिषदों की भूमिका को मज़बूत करने और शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

- इसमें भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सख्त कानून लागू करना, विस्थापन के लिये समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करना और खनन, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में जनजातियों को शोषण से बचाना शामिल है।

निष्कर्ष:

भारत के जनजातीय समुदाय इसके सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता एवं पारिस्थितिक संतुलन का अभिन्न अंग हैं, फिर भी उन्हें लगातार हाशिये पर रखा जाता है और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उन्हें वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के लिये, भारत को समावेशी विकास, शिक्षा और भूमि अधिकारों के माध्यम से SDG1 (गरीबी उन्मूलन), SDG4 (सर्वोत्तम शिक्षा), SDG10 (असमानताएँ कम करना) और SDG15 (थलीय जीवों की सुरक्षा) को बनाए रखने की आवश्यकता है। स्थायी जनजातीय उत्थान के लिये अधिकार-आधारित, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सहभागी दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. कानूनी सुरक्षा के बावजूद, भारत के जनजातीय समुदायों को विस्थापन, सांस्कृतिक क्षरण और हाशिये पर धकेले जाने का सामना करना पड़ रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न 2.भारत में विशिष्टत: असुरक्षित जनजातीय समूहों/पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs)] के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019) 1. PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (a) 1, 2 और 3 उत्तर: (c) प्रश्न 3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये कौन प्राधिकारी होगा? (2013) (a) राज्य वन विभाग उत्तर: (d) |