सामाजिक न्याय

हरियाली के संरक्षक: आदिवासी

- 24 May 2024

- 21 min read

यह एडिटोरियल 23/05/2024 को ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित “To preserve forests, it’s important to listen to tribal communities” लेख पर आधारित है। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में पारंपरिक जनजातीय ज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिये जाने के बारे में चर्चा की गई है जहाँ उन्होंने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों से पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक अभ्यासों के साथ एकीकृत करने का आग्रह किया है।

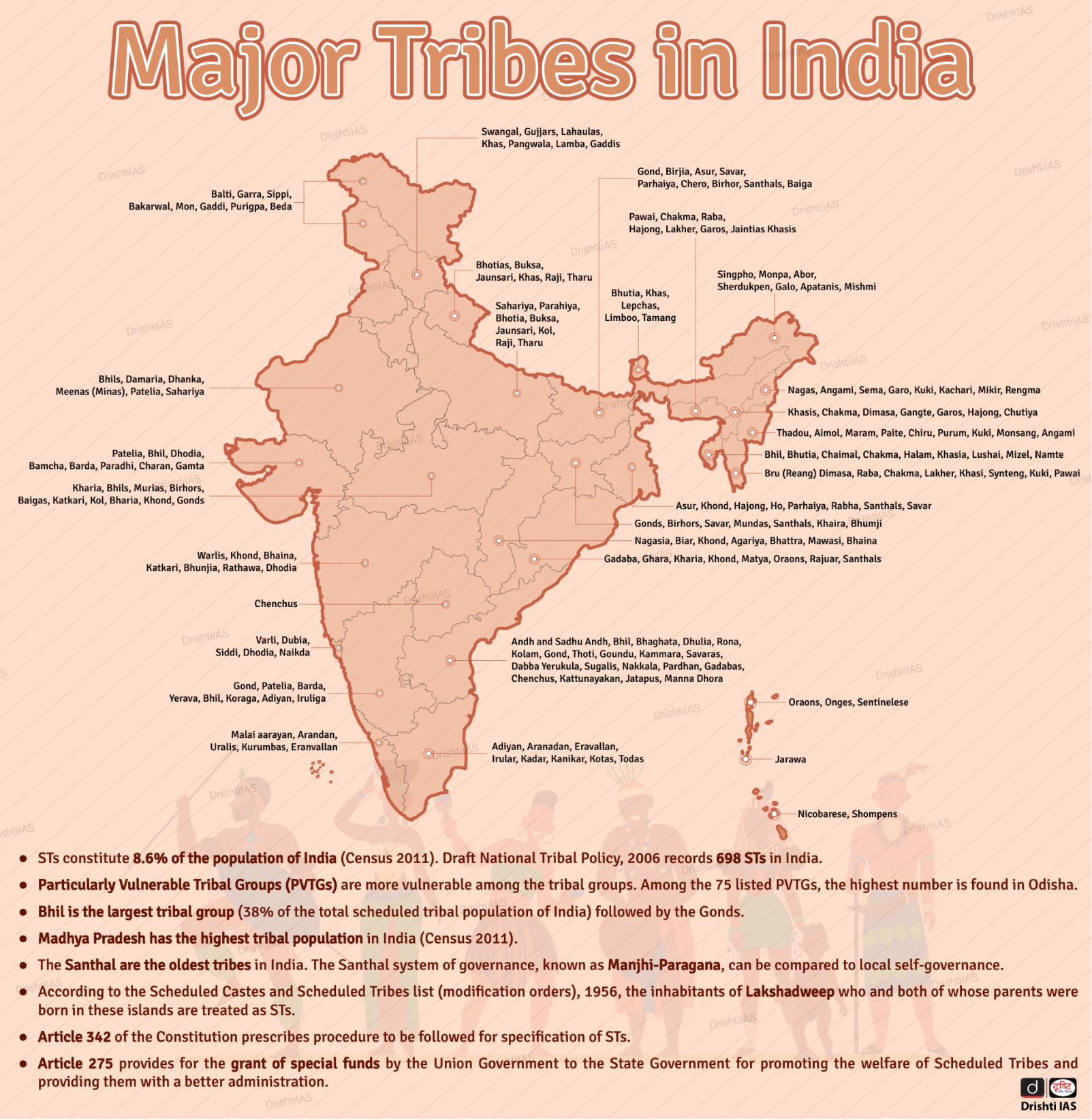

प्रिलिम्स के लिये:भारत में जनजातियाँ, वन, मध्य हिमालय की भोटिया, दक्षिण भारत की कडार जनजातियाँ, अरुणाचल की वाँचो और नोक्टे जनजातियाँ, IUCN रेड लिस्ट, अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम. 2006, लैंटाना कमारा। मेन्स के लिये:भारत में आदिवासियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में वनों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, वन संरक्षण के साथ जनजातीय सशक्तीकरण को महत्त्व देना। |

सदियों से आदिवासी या जनजातीय समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए वनों और उनकी समृद्ध जैवविविधता के नाजुक संतुलन को बनाए रखते आए हैं। वन हमारे ग्रह के लिये फेफड़ों की तरह हैं, जो आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। हालाँकि, विकास और औद्योगीकरण की निरंतर तलाश प्रायः पर्यावरणीय क्षरण की कीमत पर हुई है, जिससे वन संसाधनों का तेज़ी से ह्रास हुआ है।

आज जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह आवश्यक हो गया है कि हम जनजातीय समुदायों के ज्ञान को अपनाएँ और उनके पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को उनके सशक्तीकरण के साथ-साथ आधुनिक संरक्षण प्रयासों में एकीकृत करें। उनकी संवहनीय/संधारणीय अभ्यासों से सीखते हुए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में संलग्न करते हुए हम अधिक संवहनीय भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

वन संरक्षण में जनजातीय लोगों की भूमिका:

- संवहनीय संसाधन उपयोग: जनजातीय समुदायों ने वनों से संसाधन निष्कर्षण के संवहनीय तरीके विकसित किये हैं।

- दक्षिण भारत की कादर जनजाति (Kadars tribes) द्वारा संपन्न प्रत्येक संसाधन संग्रहण कार्य (शहद, जलावन लकड़ी, राल या जड़ी-बूटियों का संग्रहण) इस प्रकार अभिकल्पित है जो वनों के पुनर्जनन को संभव बनाता है।

- केंद्रीय हिमालय क्षेत्र का भोटिया (Bhotias) औषधीय पौधों की कटाई से पहले पत्तियों की परिपक्वता का निरीक्षण करते हैं ताकि अधिक कटाई की स्थिति से बचा जा सके।

- पवित्र उपवनों का संरक्षण: कई जनजातियाँ कुछ वन क्षेत्रों को लोक देवताओं को समर्पित पवित्र वन मानती हैं।

- सिरोही ज़िले (राजस्थान) में गरासिया जनजातियों (Garasia tribes) ने पवित्र उपवन (sacred groves) माने जाने वाले वनों के कुछ भागों को संरक्षित किया है, जो IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध संकटग्रस्त पौधों की कुछ प्रजातियों की रक्षा में योगदान करता है।

- चक्रीय खेती और चराई: मध्य प्रदेश की गोंड, प्रधान और बैगा जैसी जनजातियाँ उतेरा (Utera) खेती का अभ्यास करती हैं, जहाँ प्राथमिक फसल की कटाई से पहले मौजूदा मृदा की नमी का उपयोग करते हुए अगली फसल बो दी जाती है।

- वे बादी फसल प्रणाली (Badi cropping system) का भी पालन करते हैं, जहाँ मृदा के कटाव को रोकने के लिये मेड़ों पर फलों के पेड़ लगाए जाते हैं।

- मत्स्यन की सतत् प्रणाली: जनजातियों द्वारा मछली पकड़ने के लिये डायनामाइटिंग (dynamiting) जैसी हानिकारक विधियों के विपरीत संवहनीय तकनीक अपनाई जाती है।

- तिरप ज़िले (अरुणाचल प्रदेश) की वांचो (Wancho) और नोक्टे (Nocte) जनजातियाँ मछलियों को फँसाने के लिये बाँस एवं पत्थरों का उपयोग कर नदियों में अवरोध पैदा करती हैं और इस प्रकार पकड़ी गई मछलियों को समुदाय के बीच वितरित करती हैं (भेटा पद्धति)।

- धार्मिक आस्थाओं और कुलदेवता में विश्वास के रूप में वन्यजीव संरक्षण: जनजातीयों की धार्मिक आस्थाओं और कुलदेवता में विश्वास के कारण कुछ पशुओं के शिकार तथा पौधों की कटाई पर प्रतिबंध होता है।

- उदाहरण के लिये अरुणाचल प्रदेश की अदि (Adi) जनजातियों के लिये बाघ, गौरैया और पैंगोलिन मानव जाति के शुभचिंतक हैं, इसलिये उनका शिकार नहीं किया जाता।

- समुदाय-आधारित संरक्षण प्रयास: कुछ जनजातियों ने अपनी वन भूमि के कुछ हिस्सों को स्थानीय लोगों द्वारा शासित ‘सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र’ घोषित कर रखा है।

- इदु मिश्मी (Idu Mishmis) समुदाय ने ऐसे कदम उठाये हैं, जबकि ‘बिश्नोई टाइगर फोर्स’ नामक पर्यावरण अभियान समूह राजस्थान में अवैध शिकार के विरुद्ध सक्रिय रूप से संघर्ष करता है और घायल पशुओं की सेवा करता है।

भारत में जनजातीय समुदाय के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- भूमि अंतरण और विस्थापन: जनजातीय समुदायों को विभिन्न विकास परियोजनाओं, जैसे खनन, बाँध और अवसंरचना परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पारंपरिक भूमि की हानि हुई है और उनकी जीवन शैली बाधित हुई है।

- उदाहरण के लिये, ओडिशा के डोंगरिया कोंध (Dongria Kondh) समुदाय का आरोप है कि नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन योजनाओं का विरोध करने पर उन्हें अनुचित तरीके से लक्षित किया गया है।

- वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का अभाव: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का उद्देश्य वन में रहने वाले समुदायों के भूमि एवं संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता प्रदान करना था।

- हालाँकि, इसका कार्यान्वयन धीमा और अप्रभावी रहा है, जिसके कारण कई जनजातियों को विलंब, उत्पीड़न और अवैध बेदखली का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनजातीय समुदायों सहित 10 लाख से अधिक वन-निवासी परिवारों को बेदखल करने का आदेश दिया था।

- पारंपरिक आजीविका प्रथाओं के लिये खतरा: जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आजीविका प्रथाएँ, जैसे कि झूम खेती, शिकार एवं संग्रहण आदि वन विभागों द्वारा आरोपित संरक्षण नीतियों एवं प्रतिबंधों के कारण लगातार खतरे में पड़ते जा रहे हैं।

- हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाले वन गुज्जर (Van Gujjars) नामक अर्द्ध-खानाबदोश चरवाहा समुदाय को वन विभागों द्वारा वनों में उनके प्रवेश (जो उनके घुमंत चराई या ट्रांसहुमेंस अभ्यासों के लिये आवश्यक है) को प्रतिबंधित करने के प्रयासों का सामना करना पड़ा है।

- पारंपरिक ज्ञान की हानि और सांस्कृतिक क्षरण: बेहतर अवसरों की तलाश में जनजातियों की युवा पीढ़ी के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के कारण पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के नष्ट होने का खतरा है।

- सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान प्रणालियों का यह क्षरण वनों और जैव विविधता के संरक्षण के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर जनजातीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

- उदाहरण के लिये, मेघालय में खासी (/Khasi) जनजाति वर्षा के पैटर्न में बदलाव और तापमान में वृद्धि के कारण अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों में गिरावट का सामना कर रही है।

भारत में वनों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- वनों की कटाई और पर्यावास की हानि: यूटिलिटी बिडर (Utility Bidder) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 और 2020 के बीच भारत में वनों की कटाई में भारी वृद्धि देखी गई तथा इस मामले में वह ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर रहा।

- वनों की कटाई के प्राथमिक कारणों में मानव बस्तियों का विस्तार, अवसंरचना का विकास और कृषि एवं खनन गतिविधियों के लिये वन भूमि का रूपांतरण शामिल हैं।

- उदाहरण के लिये, मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में 21,000 से अधिक मैंग्रोव पेड़ों के कटने की आशंका है।

- अवैध कटाई और लकड़ी व्यापार: वृक्षों की अवैध कटाई और उससे संबंधित लकड़ी व्यापार भारत के वनों के लिये एक बड़ा खतरा बने हुए हैं।

- पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में अवैध कटाई गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर हो रही हैं, जिसके कारण बहुमूल्य वन संसाधनों का क्षरण हो रहा है।

- जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश में अवैध लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष: चूँकि मानव बस्तियाँ वन क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही हैं, मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएँ बढ़ गई हैं।

- हाथी, बाघ और अन्य जंगली जंतु मानव बस्तियों में घुस आते हैं, जिससे दोनों ओर जान-माल की हानि की स्थिति बनती है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2014-2022 के बीच जंगली हाथियों के हमलों में 3938 लोगों की जान चली गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में कई हाथी भी मारे गए।

- आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species): आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से भारतीय वनों के मूल वनस्पतियों और जीवों के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है।

- लैंटाना कमारा (Lantana camara) एक कुख्यात आक्रामक झाड़ी प्रजाति है, जिसने विशेष रूप से दक्षिणी भारत में वनों के विशाल क्षेत्रों पर आक्रमण किया है, देशी प्रजातियों पर हावी हुआ है और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है।

- पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व सबसे बड़े प्रभावित आक्रमण क्षेत्रों में से एक है, जहाँ लैंटाना कैमरा का प्रभुत्व है।

- वनाग्नि: प्राकृतिक और मानवजनित, दोनों प्रकार की वनाग्नि भारत में चिंता का विषय बन गई है।

- फ़ॉरेस्ट इन्वेंट्री रिकार्ड के अनुसार भारत में 54.40% वन समय-समय पर वनाग्नि की घटना के शिकार होते हैं।

- वनाग्नि की ये घटनाएँ न केवल बहुमूल्य वन संसाधनों को नष्ट करती हैं, बल्कि वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में भी योगदान देती हैं।

- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन भारतीय वनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरे के रूप में उभर रहा है, जहाँ बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं जैसे कारक वन पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव में योगदान दे रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, पश्चिमी घाट (जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है) में जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पति पैटर्न में महत्त्वपूर्ण बदलाव होने का अनुमान है, जिससे कई स्थानिक प्रजातियों के नष्ट होने की संभावना है।

वन संरक्षण के साथ जनजातीय सशक्तीकरण को एकीकृत करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- पारिस्थितिकी पर्यटन पहल: जनजातीय समुदायों द्वारा संचालित पारिस्थितिकी पर्यटन पहल (eco-tourism initiatives) को बढ़ावा देने से उनकी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए उन्हें वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।

- अंगामी (Angami) जनजाति द्वारा प्रबंधित खोनोमा ग्राम समुदाय-आधारित पारिस्थितिकी-पर्यटन का एक सफल उदाहरण है, जहाँ इस जनजाति ने पर्यटन से आय अर्जित करते हुए अपनी पारंपरिक प्रथाओं और वनों को संरक्षित कर रखा है।

- जनजातीय वन संरक्षक कार्यक्रम: ‘जनजातीय वन संरक्षक’ (Tribal Forest Guardians) कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा सकता है, जिसके तहत जनजातीय समुदायों के सदस्यों को ‘फ़ॉरेस्ट गार्ड’ या ‘इको-गाइड’ के रूप में प्रशिक्षित एवं नियोजित किया जाता है।

- यह कदम स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उनके गहन ज्ञान का लाभ उठा सकता है, उनके स्वामित्व को बढ़ावा दे सकता है और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान कर सकता है।

- जनजातीय ज्ञान बैंक: जनजातीय समुदायों के पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और आधुनिक संरक्षण रणनीतियों में इसका एकीकरण एक अच्छा कदम होगा।

- उदाहरण के लिये, अपतानी (Apatani) जनजाति की संवहनीय कृषि पद्धतियों (जैसे कि उनकी चावल एवं मछली खेती प्रणाली) का अध्ययन किया जा सकता है और इन्हें अन्य भूभागों में भी अपनाया जा सकता है।

- यह दुर्लभ एवं औषधीय पौधों की प्रजातियों की पहचान एवं संरक्षण में भी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

- वन उत्पाद मूल्य संवर्द्धन और विपणन: जनजातीय समुदायों द्वारा एकत्रित वन उत्पादों के लिये मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन पहलों की स्थापना की जानी चाहिए।

- इसमें औषधीय पौधों, शहद और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों के लिये प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के साथ-साथ इन मूल्यवर्द्धित उत्पादों के लिये प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क स्थापित करना शामिल हो सकता है।

- यह कदम जनजातियों द्वारा वन संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान कर सकता है।

- हक्की पिक्की (Hakki Pikki) जनजाति का ‘आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल’ एक उत्कृष्ट रोल मॉडल बन सकता है।

- सहभागी वन प्रबंधन: सहभागी वन प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देना, जहाँ जनजातीय समुदाय वन संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हों।

- जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान एवं प्रथाओं को चिह्नित करते हुए उनके लिये अधिक प्रतिनिधित्व और निर्णयकारी शक्ति सुनिश्चित कर भारत में संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम को सशक्त बनाया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवहनीय प्रबंधन में जनजातीय समुदायों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिये।

सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) 1, 2 और 3 उत्तर: (c) प्रश्न. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये कौन प्राधिकारी होगा? (2013) (a) राज्य वन विभाग उत्तर: (d) |