फ्लोराइड संदूषण

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के भूजल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बढ़ गया है।

- फ्लोराइड: यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्त्व है जो प्रकृति में तात्त्विक रूप में नहीं पाया जाता है।

- यह भू-पर्पटी में 0.3 ग्राम/किग्रा. मात्रा में पाया जाता है तथा फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरापेटाइट जैसे खनिजों में फ्लोराइड (ऑक्सीकरण अवस्था -1) के रूप में पाया जाता है।

- प्रमुख उपयोग: इसका एल्युमीनियम उत्पादन में तथा स्टील और ग्लास फाइबर उद्योगों में फ्लक्स के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इन्हें फॉस्फेट उर्वरकों, ईंटों, टाइलों और सिरेमिक के निर्माण के दौरान भी उपयोग में लाया जाता है।

- फ्लोरोसिलिक एसिड, सोडियम हेक्साफ्लोरोसिलिकेट और सोडियम फ्लोराइड जैसे यौगिकों का उपयोग नगरपालिका जल के फ्लोराइडीकरण में किया जाता है।

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: फ्लोराइड के दोहरे प्रभाव होते हैं, यह अल्प मात्रा में लाभदायक होता है (दंत क्षय से सुरक्षा), लेकिन अधिक मात्रा में हानिकारक होता है, जिसके कारण दंत फ्लोरोसिस (मुख्य रूप से बच्चों में दाँतों के इनेमल का धब्बेदार होना} और कंकालीय फ्लोरोसिस (अस्थि/जोड़ों की समस्याएँ) होता है।

- भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, जल में फ्लोराइड का सुरक्षित स्तर 1 से 1.5 मिलीग्राम/लीटर (मिलीग्राम प्रति लीटर) है, इससे अधिक स्तर स्वास्थ्य के लिये खतरनाक माना जाता है।

- भारत में फ्लोराइड नियंत्रण की योजनाएँ: भारत ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCF) शुरू किया। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन का उद्देश्य सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है।

और पढ़ें: फ्लोराइड और लौह संदूषण

महाबोधि मंदिर

स्रोत:द हिंदू

अखिल भारतीय बौद्ध मंच (AIBF) के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षुओं ने बोधगया के महाबोधि मंदिर (महाविहार) में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और बोधगया मंदिर अधिनियम (BTA), 1949 को निरस्त करने की मांग की है।

अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान चर्चा में हैं:

- BTA ने हिंदुओं और बौद्धों के बराबर प्रतिनिधित्व वाली आठ सदस्यीय प्रबंधन समिति बनाई।

- इसने ज़िला मजिस्ट्रेट को पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- चूँकि ज़िला मजिस्ट्रेट का पद पारंपरिक रूप से हिंदू बहुसंख्यकों का रहा है, इसलिये समिति में कार्यात्मक रूप से हिंदू बहुसंख्यक ही रहे।

- बौद्ध संस्थाएँ लंबे समय से महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही हैं।

महाबोधि मंदिर:

- सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की पूजा की और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया।

- यह मंदिर पाल राजवंश के दौरान एक बौद्ध स्थल बना रहा और 629 ई. में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने भी यहाँ का दौरा किया था।

- 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन हो गया।

- वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी ई. (उत्तर गुप्त काल) का है; यह पूर्णतः ईंटों से निर्मित है।

- 1590 में एक हिंदू भिक्षु ने बोधगया मठ की स्थापना की और मंदिर को हिंदुओं के नियंत्रण में ले लिया।

- स्वतंत्रता के बाद, BTA (वर्ष 1949) ने हिंदू प्रमुख से नियंत्रण एक साझा प्रबंधन समिति को हस्तांतरित कर दिया।

- स्थापत्य विशेषताएँ: शिखर, वज्रासन (डायमंड थ्रोन), चैत्यगृह, आमलक, कलश, नक्काशीदार वेदिकाएँ बुद्ध प्रतिमाएँ, वोटिव स्तूप।

- सात पवित्र स्थलों में अनिमेषलोचन चैत्य, रत्नचक्र, कमल तालाब, अजपाल निग्रोध वृक्ष, रत्नघर चैत्य आदि शामिल हैं, ये बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद के सात सप्ताह का प्रतीक है।

और पढ़ें: बौद्ध धर्म की वैश्विक विरासत

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

स्रोत: द हिंदू

8 अप्रैल को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई और 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय साहित्य, राष्ट्रवाद और बंगाल की सांस्कृतिक जागृति में उनके योगदान का स्मरण किया गया।

- प्रारंभिक जीवन: बंकिम का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नैहाटी में हुआ। वह एक मेधावी छात्र थे और अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत ब्रिटिश सेवा में शामिल हो गए।

- राष्ट्रवाद और साहित्य: आनंदमठ (अंग्रेज़ों द्वारा प्रतिबंधित) जैसी कृतियों के माध्यम से, जिसमें संन्यासी विद्रोह का वर्णन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- भारत का राष्ट्र गीत, वंदे मातरम, बंकिम के आनंदमठ से लिया गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया।

- प्रसिद्ध कृतियाँ: राजमोहन्स वाइफ (1864) (भारतीय द्वारा अंग्रेज़ी में रचित पहला उपन्यास)। उनके उपन्यास दुर्गेशनंदिनी (1865), कपालकुंडला (1866) और विषबृक्ष (1873) में महिला अधिकार, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

- इसके अतिरिक्त, उनकी उल्लेखनीय धार्मिक रचनाओं में कृष्ण चरित्र भी शामिल है।

- बंगाल पुनर्जागरण में भूमिका: बंकिम ने साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन (1872) की शुरुआत की, जिसका बंगाली राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में अहम योगदान रहा।

- बंगदर्शन का बंकिम का दृष्टिकोण शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच की विषमताओं को कम करना और बांग्ला अस्मिता को बढ़ावा देना था।

- बंगदर्शन से अत्यधिक प्रभावित रबींद्रनाथ टैगोर ने बाद में पत्रिका का पुनः प्रकाशन शुरू किया और इसके माध्यम से राष्ट्रवादी लेखों का प्रसार किया।

- बंगदर्शन का बंकिम का दृष्टिकोण शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच की विषमताओं को कम करना और बांग्ला अस्मिता को बढ़ावा देना था।

और पढ़ें: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

विदेशी निधियों की वैधता पर सीमाएँ

स्रोत: द हिंदू

गृह मंत्रालय (MHA) ने पूर्व अनुमति के माध्यम से प्राप्त विदेशी निधियों पर अपनी नीति को संशोधित किया है तथा इसकी वैधता को चार वर्ष तक सीमित कर दिया है, जबकि पूर्व की नीति के अनुसार निधियों का उपयोग तब तक किया जा सकता था, जब तक कि पूरी राशि व्यय नहीं हो जाती।

- नवीन आदेश: यह विनिर्दिष्ट करता है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने की वैधता अनुमोदन तिथि से तीन वर्ष होगी तथा उपयोग अवधि चार वर्ष होगी।

- पहले से स्वीकृत आवेदनों के लिये, चार वर्ष की सीमा गृह मंत्रालय के नवीनतम आदेश की तिथि से लागू होगी, भले ही स्वीकृत परियोजना की समयावधि तीन वर्ष से अधिक हो।

- समय सीमा का प्रभाव: समय-सीमा का अनुपालन न करने पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- FCRA पूर्व अनुमति: FCRA के तहत, ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं (गैर-सरकारी संगठन- NGOs) को विदेशी अभिदाय/अंशदान स्वीकार करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति धन के उद्देश्य तथा स्रोत के लिये विशिष्ट है।

- संस्थाओं को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, या कंपनी अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों के तहत पंजीकृत होना चाहिये।

- FCRA लेन-देन के लिये भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में बैंक खाता होना अनिवार्य है।

- इसके अतिरिक्त, प्राप्तकर्त्ता भारतीय संगठन का मुख्य पदाधिकारी दाता संगठन का हिस्सा नहीं होना चाहिये तथा शासी निकाय के 75% सदस्य विदेशी दाता या उसके परिवार से जुड़े नहीं होने चाहिये।

- संस्थाओं को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, या कंपनी अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों के तहत पंजीकृत होना चाहिये।

अधिक पढ़ें: विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

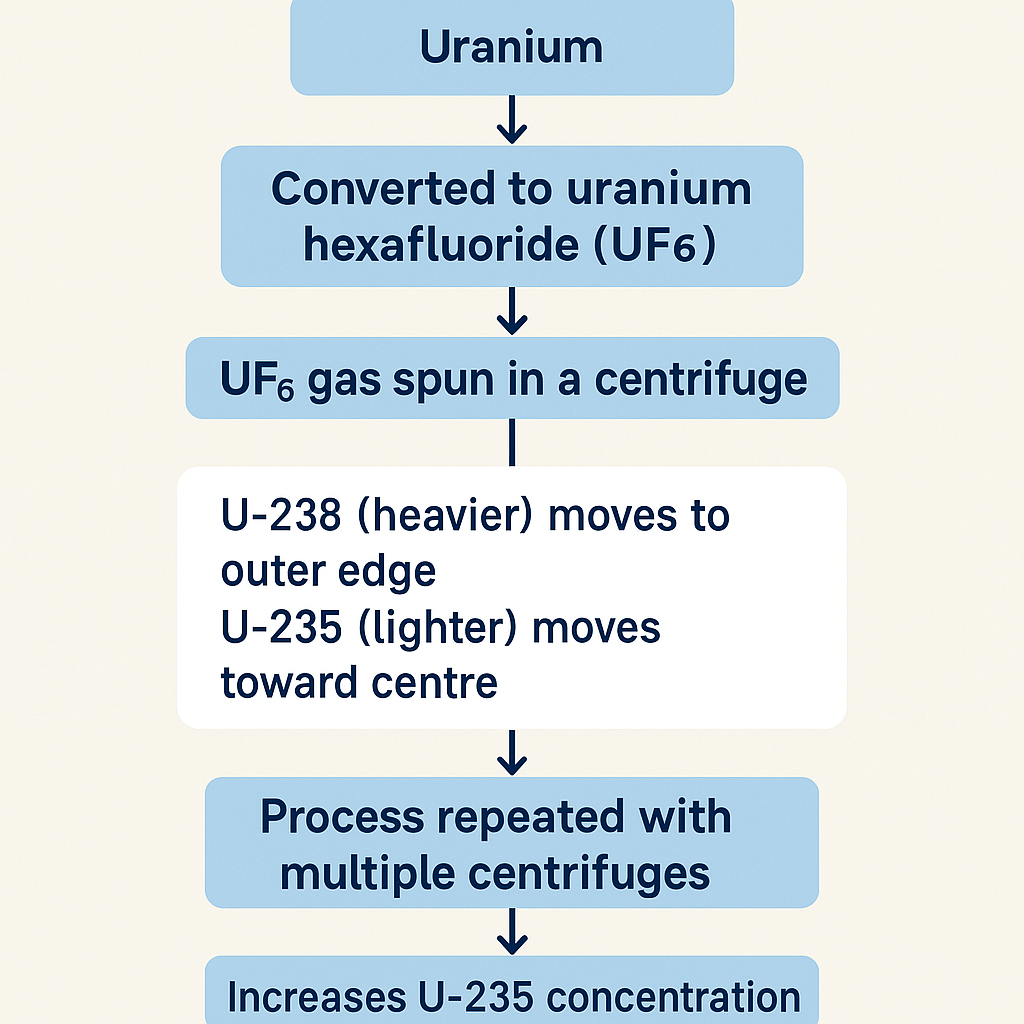

यूरेनियम संवर्द्धन की अपकेंद्रित्र प्रक्रिया

स्रोत: द हिंदू

यूरेनियम संवर्द्धन का उपयोग U-235 सांद्रता को वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिये किया जाता है।

- संवर्द्धन की आवश्यकता: प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% U-238 और 0.7% U-235 होता है। परमाणु रिएक्टरों को 3-20% U-235 की आवश्यकता होती है, जबकि परमाणु हथियारों को लगभग 90% U-235 की आवश्यकता होती है।

- 20% से अधिक संवर्द्धित यूरेनियम को अत्यधिक संवर्द्धित माना जाता है।

- यूरेनियम संवर्द्धन की अपकेंद्रित्र (Centrifuge) प्रक्रिया:

- इस विधि में, यूरेनियम को सबसे पहले यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड (UF₆) नामक गैस में परिवर्तित किया जाता है।

- UF₆ यूरेनियम का एकमात्र गैसीय रूप है जो अपकेंद्रित्र पृथक्करण के लिये उपयुक्त है।

- यूरेनियम के दो मुख्य समस्थानिक हैं U-238 (भारी) और U-235 (हल्के और परमाणु रिएक्टरों/हथियारों में प्रयुक्त), जिनका द्रव्यमान अंतर 1.27% है।

- जब UF₆ गैस को अत्यंत उच्च गति (लगभग 50,000 rpm) पर अपकेंद्रित्र (Centrifuge) के अंदर घुमाया जाता है, तो भारी U-238 बाहरी किनारे पर चला जाता है तथा हल्का U-235 केंद्र के समीप रहता है।

- यह प्रक्रिया अनेक अपकेंद्रित्रों (Centrifuges) में बार-बार की जाती है, जिससे अंतिम उत्पाद में U-235 की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है।

- इस विधि में, यूरेनियम को सबसे पहले यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड (UF₆) नामक गैस में परिवर्तित किया जाता है।

- अपकेंद्रित्र डिजाइन:

- अपकेंद्रित्र (Centrifuge) का रोटर कक्ष हल्के, मज़बूत पदार्थों, जैसे कार्बन फाइबर, से बना होता है, जो इसे बिना टूटे उच्च दबाव और गति को सहन करने में सक्षम बनाता है।

और पढ़ें: भारत का परमाणु कार्यक्रम