शासन व्यवस्था

स्वस्थ जीवन और भविष्य: लैंसेट रिपोर्ट

प्रीलिम्स के लियेWHO, UNICEF मेन्स के लियेरिपोर्ट के निहितार्थ और समाधान संबंधी उपाय |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund-UNICEF) तथा ‘द लैंसेट’ द्वारा सम्मिलित रूप से गठित आयोग ने बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विश्व का कोई भी देश बच्चों के स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा उनके भविष्य को संरक्षित करने की दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं कर रहा है।

- ‘अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्डस चिल्ड्रेन (A Future for the World’s Children)’ नामक रिपोर्ट ने अपने शोध में पाया कि प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य और भविष्य पारिस्थितिक क्षरण, जलवायु परिवर्तन और हानिकारक वाणिज्यिक विपणन प्रथाओं (संसाधित फास्ट फूड, शराब तथा तंबाकू उत्पादों को प्रोत्साहन) जैसी समस्याओं के कारण खतरे में है।

- विगत 20 वर्षों में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद प्रगति रुक गई है तथा इसमें गिरावट भी देखी जा रही है।

- यह अनुमान लगाया गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 250 मिलियन बच्चें बौनेपन की समस्या से ग्रस्त हैं और गरीबी के छद्म उपायों के कारण इनकी विकास क्षमता में वृद्धि नहीं हो पा रही है।

- रिपोर्ट में बाल और किशोर स्वास्थ्य के प्रति सभी देशों को अपने दृष्टिकोण में सुधार लाने की ज़रूरत पर बल दिया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि हम वर्तमान और भविष्य के संसाधनों को संरक्षित करने के प्रति गंभीर हैं।

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिये रिपोर्ट में 180 देशों के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक को आधार बनाया गया है, इस सूचकांक में बाल अस्तित्व और कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सतत विकास, समानता एवं ग्रीन हाउस गैस जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

- रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के सापेक्ष निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को स्वस्थ जीवन तथा अपने बच्चों की क्षमता का संवर्द्धन करने के लिये अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

- यदि वैश्विक तापन वर्तमान अनुमान के अनुसार वर्ष 2100 तक 4°C से अधिक हो जाता है तो समुद्र के बढ़ते जलस्तर, उष्मीय तरंग, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के प्रसार और कुपोषण के कारण बच्चों के लिये यह विनाशकारी स्वास्थ्य परिणाम की स्थिति उत्पन्न करेगा।

- रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2 अरब लोग उन देशों में रहते हैं जहाँ मानवीय संकटों, संघर्षों प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के कारण विकास बाधित है।

हानिकारक वाणिज्यिक विपणन प्रथाओं का प्रभाव

- रिपोर्ट में हानिकारक वाणिज्यिक विपणन से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया गया है। साक्ष्यों के अनुसार, कुछ देशों में बच्चे एक वर्ष में केवल टेलीविज़न पर 30,000 से अधिक बार शराब और तंबाकू से संबंधित विज्ञापन देखते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दो वर्षों में ई-सिगरेट के विज्ञापनों के कारण सिगरेट पीने वाले युवाओं की संख्या 250% से भी अधिक बढ़ गई है।

- जंक फूड और शर्करा युक्त पेय पदार्थों के व्यावसायिक विपणन के कारण बच्चें अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खरीद के चलते अधिक वजन और मोटापे जैसी समस्याओं से प्रभावित होते हैं।

- वैश्विक स्तर पर मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों की संख्या वर्ष 1975 के 11 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2016 में 124 मिलियन हो गई है।

बच्चों के स्वास्थ्य सुधार संबंधी घोषणा-पत्र

- बच्चों का स्वास्थ्यप्रद भविष्य सुनिश्चित करने के लिये तत्काल प्रभाव से कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन रोकना होगा,

- स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिये बच्चों और किशोरों को प्रयासों के केंद्र में रखना चाहिये,

- बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकार को संरक्षित करने के लिये नीतियों का निर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश आवश्यक है,

- नीतिगत निर्णयों में बच्चों के मुद्दों को शामिल करना चाहिये,

- हानिकारक वाणिज्यिक विपणन प्रथाओं का विनियमन करना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

प्रीलिम्स के लिये:GSP, FTA, RCEP मेन्स के लिये:भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों से संबंधित मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले दो दिवसीय भारतीय दौरे पर आए हैं। भारत एवं अमेरिका विभिन्न मौकों पर आपसी व्यापार संबंधों को मज़बूत बनाने का संकल्प लेते रहे हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अमेरिका के टेक्सास में ‘हाउडी मोदी कार्यक्रम’ के बाद यह दूसरा मौका है जब भारत के मोटेरा स्टेडियम में ‘नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम’ के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति एवं भारतीय प्रधानमंत्री एक मंच पर साथ दिखाई देंगे।

- अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा को भारत-अमेरिका के मज़बूत कूटनीतिक रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है तथा इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय समझौतों के संपन्न होने की भी संभावना है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

- भारत अपने उद्योग और सेवा क्षेत्रों के विकास हेतु विकसित बाज़ारों में अपनी बेहतर पहुँच बना रहा है। इनमें अमेरिका भी शामिल है जो पिछले दो दशकों से वस्तु और सेवाओं दोनों मामलों में भारत का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है।

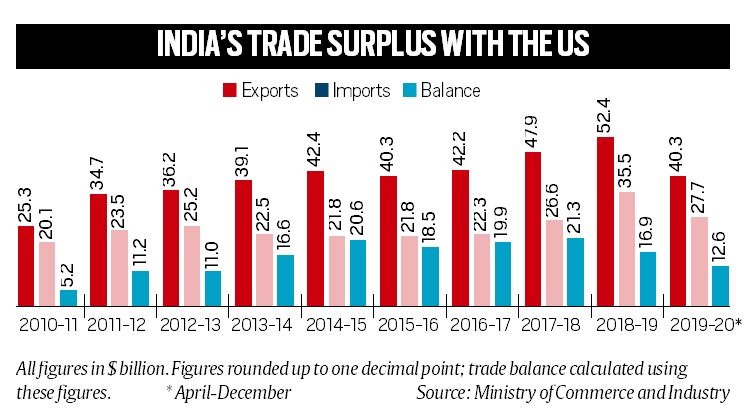

- भारत, अमेरिका के साथ व्यापार आधिक्य की स्थिति में है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017-18 में भारत का व्यापार आधिक्य 21 बिलियन डॉलर का रहा। हालाँकि अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा, अमेरिका के चीन के साथ व्यापार घाटे (वर्ष 2019 में लगभग 340 बिलियन डॉलर) का केवल 1 प्रतिशत है।

- चीन के बाद अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार वर्ष 2018 में 142.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। वर्ष 2019 में भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार आधिक्य 16.9 बिलियन डॉलर का था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका वस्तु व्यापार के संदर्भ में के लिए भारत के शीर्ष व्यापार भागीदारों में से है एवं भारत इसका आठवाँ सबसे बड़ा भागीदार है।

- भारत-अमेरिका के बीच सैन्य व्यापार दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में अहम भूमिका निभा रहा है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की निर्भरता इस क्षेत्र में रूस से कम होकर अमेरिका पर बढ़ गई है।

भारत-अमेरिका के मध्य व्यापार से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे

- भारत-अमेरिकी व्यापार सौदे पर बातचीत वर्ष 2018 से चल रही है, लेकिन टैरिफ (आयातों पर कर या शुल्क), सब्सिडी, बौद्धिक संपदा, डेटा संरक्षण और कृषि एवं डेयरी उत्पादों तक पहुँच इत्यादि बिंदुओं पर असहमति के कारण यह अभी तक सफल नहीं हो सकी।

- हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए अमेरिका सदैव यह शिकायत करता रहा है कि भारत एक टैक्स किंग है जो अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के आयात पर टैरिफ लगाता है। अतः भारत-अमेरिका के बीच व्यापार में भारत द्वारा टैरिफ में वृद्धि एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

- वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारत सहित विभिन्न देशों से स्टील आयात पर 25% और एल्युमीनियम आयात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया था जिसके कारण भारत के इस्पात निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 के 3.3% से कम होकर वर्ष 2018-19 में 2.5% रह गई है। भारत ने मार्च 2018 में WTO में अमेरिकी फैसले को चुनौती भी दी थी। अतः अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया जाने वाला कर भी दोनों देशों के बीच अहम मुद्दा है।

- अमेरिका ने जून 2019 में सामान्य प्राथमिकता प्रणाली (Generalized System of Preferences- GSP) के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार GSP भी भारत और अमेरिकी व्यापार संबंधों में एक बड़ा मुद्दा है। ध्यातव्य है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से भी हटा दिया है जो कि GSP विवाद को एक नया आयाम प्रदान करता है क्योंकि GSP का फायदा केवल विकासशील देशों को प्रदान किया जाता है।

- अमेरिका लंबे समय से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों एवं चिकित्सा उपकरणों की भारत में अधिक पहुँच की माँग करता रहा है। भारत द्वारा अपने घरेलू कृषि और डेयरी उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु RCEP समझौते से बाहर निकलने का एक प्रमुख कारण था, साथ ही भारत अपने बाज़ार एवं देशवासियों के हितों की रक्षा हेतु अमेरिकी वस्तुओं के व्यापक आयात का विरोध करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे से द्विपक्षीय संबंधों पर संभावित प्रभाव

- अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे से भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों, जैसे- मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement- FTA), GSP, निवेश संवर्द्धन, IPR इत्यादि के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है।

- इसके अतिरिक्त आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के समाधान को लेकर दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रयास किया सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी वीज़ा नियमों में ढील देने संबंधी वार्ता भी हो सकती है जो भारत-अमेरिका संबंधों को एक अलग आयाम प्रदान करेगा।

- अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा न केवल व्यापारिक या कूटनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक, सामरिक एवं लोकतांत्रिक संबंधों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। गौरतलब है कि भारत द्वारा ईरान एवं रूस के संदर्भ में अमेरिकी प्रतिबंधों को नज़रअंदाज़ किये जाने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत दौरा अमेरिका और भारत के मज़बूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है।

- इसके अतिरिक्त अमेरिका का साथ भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे- NSG, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने इत्यादि में अहम साबित हो सकता है।

- साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के विकास एवं हस्तक्षेप के संदर्भ आपसी समझौतों की उम्मीद है।]

- वैश्विक आर्थिक मंदी के समय जहाँ भारत का वैश्विक निर्यात लगातार गिर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा देश के लिये अन्य बाज़ारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में विविधता लाने और उन्हें मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह

- भारत एवं अमेरिका को अपने कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है तथा दोनों देशों के बीच उत्पन्न व्यापार मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिये।

- भारत को अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में प्रैगमैटिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

रियाद में G-20 देशों की बैठक

प्रीलिम्स के लिये:G-20 देश, कोरोना वायरस मेन्स के लिये:कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दे, G-20 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में G-20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि किसी अरब देश में पहली बार इस बैठक का आयोजन किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस बैठक का आयोजन वैश्विक अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस महामारी के खतरों पर चर्चा करने के लिये किया गया।

- भारतीय वित्त मंत्री ने 23 फरवरी, 2020 को आह्वान किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजस्व एजेंसियों के बीच करीबी सहयोग स्थापित किया जाए ताकि कर जाँच से बचने के लिये सीमा पार करने वाले अपराधियों के कर मामलों की जाँच की जा सके।

- इस बैठक की थीम ‘सभी के लिये 21वीं सदी के अवसरों का एहसास’ (Realising Opportunities of the 21st Century for All) थी।

भारत द्वारा दिये गए सुझाव

- भारतीय वित्त मंत्री ने बैठक में कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट (Corporate Bond Market) को मज़बूत करने और निजी ऋण एवं सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

- उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास लागत कुशल विवाद निवारण तंत्र (Cost Efficient Dispute Prevention Mechanism) के साथ डिजिटलीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिये एक नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली (International Tax System) को डिज़ाइन/तैयार करने का एक अनूठा अवसर है।

- बुनियादी ढाँचे के विकास के संबंध में वित्त मंत्री ने सभी राष्ट्रों को किसी भी सामान्य निर्धारित दृष्टिकोण को विकसित करने से परहेज करने का सुझाव दिया क्योंकि विभिन्न देश बुनियादी ढाँचे में प्रौद्योगिकी को अपनाने के विभिन्न चरणों में हैं।

पूंजी बाज़ार को सशक्त करने हेतु किये गए भारतीय प्रयास

- ध्यातव्य है कि भारत द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पहचान की गई श्रेणियों के लिये पूंजी नियंत्रण को समाप्त करने और कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार पर FPI की सीमा में वृद्धि जैसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

- 1 फरवरी को घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को विस्तृत और मज़बूत करने के लिये कई कदमों की घोषणा की थी।

- केंद्र सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfilio Investors- FPIs) के लिये निवेश सीमा को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर कॉर्पोरेट बॉण्ड के बकाया स्टॉक के 15 प्रतिशत तक कर दिया है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले साल दिसंबर में सरकारी प्रतिभूतियों के साथ-साथ अल्पकालिक बॉण्ड में FPI निवेश की सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट (Cradit Default Swaps Market) के विस्तार के लिये एक कानून बनाने का भी प्रस्ताव दिया है।

- केंद्र सरकार ने एक नया डेट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (Debt Exchange Traded Fund) बनाए जाने का भी प्रस्ताव किया है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities) शामिल होंगी, ताकि खुदरा निवेशकों को प्रस्तावित Debt ETF में इकाइयों के माध्यम से सरकारी बॉण्ड की एक बास्केट खरीदने में आसानी हो। ध्यातव्य है कि खुदरा निवेशक वे हैं जिन्होंने अभी तक सरकारी प्रतिभूति मार्केट (G-Sec Market) में ज़्यादा निवेश नहीं किया है।

बैठक का महत्त्व

- बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

- विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक सुधारों की दृष्टि से किये गए घरेलू प्रयासों को साझा किया गया जो अन्य देशों को चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे।

- कोरोना वायरस जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा की गई जो कि इस बीमारी पर नियंत्रण पाने में सहायक सिद्ध होगा।

- बैठक में उल्लिखित नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली वैश्विक स्तर पर कर चोरी की समस्या को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

- इसके अतिरिक्त G-20 देशों की यह बैठक इन देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2020 का G-20 सम्मेलन भी रियाद में ही 21-22 नवंबर, 2020 को आयोजित किया जाना है।

आगे की राह

- सभी देशों को मिलकर कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निपटने एवं उसके प्रभाव को कम करने की दिशा में व्यापक प्रयास करना चाहिये।

- इसके अलावा बैठक में चर्चित नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिये जिससे वैश्विक स्तर पर कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सके।

- इसके अतिरिक्त सभी देशों को मिलकर विश्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए आगामी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय राजव्यवस्था

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन

प्रीलिम्स के लिये:प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन मेन्स के लिये:न्यायिक सुधार |

चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली में 23 फरवरी, 2020 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

सम्मलेन की थीम:

- इस सम्मेलन का विषय ‘न्यायपालिका और बदलती दुनिया’ (Judiciary and the Changing World) है।

सम्मेलन का उद्देश्य:

- इस सम्मेलन का आयोजन 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में किया जा रहा है जो कि भारत सहित पूरी दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों का दशक है।

- इन बदलावों को तर्कसंगत, न्यायसंगत, सर्वहितकारी तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिये, अत: ‘न्यायपालिका और बदलती दुनिया’ विषय पर मंथन किया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दे:

- सम्मेलन में ‘न्यायपालिका और बदलती दुनिया’ विषय के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पक्षों से जुड़े निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

गांधीजी के विचार:

- इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन उस काल खंड में हो रहा है जब भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है।

- गांधीजी खुद एक वकील थे और उन्हें बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त थी, उनका जीवन ‘सत्य और सेवा’ को समर्पित था, तथा ये मूल्य किसी भी न्याय तंत्र की नींव माने जाते हैं।

- उनकी न्यायिक सोच पर उनकी परवरिश, उनके संस्कार और भारतीय दर्शन के निरंतर अध्ययन का प्रभाव था।

- भारतीय समाज में ‘कानून का नियम’ (Rule of Law) सामाजिक संस्कारों पर आधारित रहा है। यही संस्कार हज़ारों वर्षों से भारत में न्याय के प्रति आस्था और संविधान की प्रेरणा का स्रोत रहा है।

अंबेडकर के विचार:

- अंबेडकर के अनुसार, “संविधान महज़ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, यह जीवन को आगे बढ़ाने का माध्यम है और इसका आधार हमेशा ही विश्वास रहा है।”

- इसी भावना को हमारे देश की न्यायपालिका व सर्वोच्च न्यायालय तथा विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों ने जीवंत रखा है तथा एक-दूसरे की मर्यादाओं को समझते हुए तमाम चुनौतियों के बीच कई बार देश के लिये संविधान के तीनों स्तंभों ने उचित रास्ता ढूँढा है।

- बीते पाँच वर्षों में भारत की विभिन्न संस्थाओं ने इस परंपरा को और सशक्त किया है। देश में ऐसे करीब 1500 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है, जिनकी आज के दौर में प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी।

- समाज को मज़बूती देने वाले अनेक नवीन कानून भी बनाए गए हैं यथा- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा कानून, तीन तलाक के खिलाफ कानून, दिव्यांग-जनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून आदि।

विश्व में लैंगिक न्याय:

- दुनिया का कोई भी देश या समाज लैंगिक न्याय के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान समानता के अधिकार के तहत ही लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करता है तथा भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है, जिसने स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया।

- आज 70 साल के बाद अब चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। अब 21वीं सदी का भारत इस भागीदारी के दूसरे पहलुओं पर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ‘बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ’ जैसे सफल अभियानों, सैन्य सेवा में बेटियों की नियुक्ति, लड़ाकू पायलटों के चयन की प्रक्रिया हो, या खदानों में रात में काम करने की स्वतंत्रता, कार्यशील महिलाओं को 26 हफ्ते का सहवैतनिक अवकाश जैसे नवीन सुधार लागू किये गए हैं।

विकास और पर्यावरण में संतुलन:

- न्यायपालिका ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की गंभीरता को समझा है तथा उसमें निरंतर मार्गदर्शन किया है। अनेक ‘जनहित याचिकाओं’ (Public Interest litigation- PIL) की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया है।

शीघ्र न्याय की अवधारणा:

- शीघ्र न्याय की चुनौती न्यायपालिका के समक्ष हमेशा से रही है। इसका एक हद तक समाधान तकनीक से हो सकता है यथा- अदालत के प्रक्रियागत प्रबंधन में इंटरनेट आधारित तकनीक का प्रयोग, देश के प्रत्येक न्यायालय को ई-न्यायालय एकीकरण मिशन मोड परियोजना से जोड़ना, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमता और मानवीय विवेक के बीच तालमेल आदि को अपनाना।

- बदलते हुए समय में डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध जैसे विषय भी न्यायपालिका के लिये नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें दूर करने पर विचार किया जाना चाहिये।

आगे की राह:

- नागरिकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था का संचालन इस तरह से किया जाए कि यह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से निपट सके तथा आम जनता को न्याय दिलाने का वास्तविक उपकरण बन सके।

स्रोत: पीआईबी

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका-ईरान तनाव और भारत

प्रीलिम्स के लियेचाबहार बंदरगाह, ओमान की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ मेन्स के लियेभारत पर पड़ने वाले प्रभाव |

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में अमेरिका-ईरान तनाव का दौर अपने चरम पर है। ऐसी स्थिति में भारत के लिये दोनों देशों के साथ अपने संबंधों में संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहता है परंतु तेहरान और वाशिंगटन के बीच उत्पन्न तनाव नई दिल्ली के प्रयासों में बाधक बन रहा है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के आर्थिक और राजनीतिक हित ईरान में केंद्रित हैं। ईरान वर्ष 2019 में भारतीय चाय के शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा है।

- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, ईरान ने वर्ष 2019 में 53.3 मिलियन किलोग्राम चाय का भारत से आयात किया।

- चाय के व्यापार को सुचारु रूप से संचालित करने तथा अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिये दोनों देशों ने रुपया-रियाल आधारित भुगतान प्रणाली विकसित की है।

- चाय निर्यात में इस वृद्धि के बावजूद खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण भारत-ईरान वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार बाधित हुआ है।

भारत के रणनीतिक हित

- अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरानी बंदरगाह चाबहार भारत के लिये एक रणनीतिक महत्त्व के केंद्र के रूप में उभरा है।

- बंदरगाह के विस्तार एवं विकास के लिये ईरान ने भारत और अफगानिस्तान के साथ सहयोग करने का वादा किया है।

- ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) पर स्थित चाबहार बंदरगाह इस क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव में एक फ्लैशपॉइंट बन गया है क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (The Strait of Hormuz) से गुज़रना नहीं पड़ता है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़

- यह जलमार्ग ईरान को ओमान से अलग करता है तथा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।

- खाड़ी देशों से अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी जलमार्ग के माध्यम से किया जाता है।

- विश्व में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (liquefied natural gas-LNG) के सबसे बड़े निर्यातक कतर द्वारा भी गैस के परिवहन के लिये इसी नौवहन मार्ग का उपयोग किया जाता है।

- अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं किया है क्योंकि वे इसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के एक अवसर के रूप में देखते हैं।

- अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध न लगाए जाने से भारतीय निवेशक निवेश हेतु उत्साहित हैं।

खाड़ी संकट का प्रभाव

- ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से वैश्विक रूप से तेल का एक-चौथाई और प्राकृतिक गैस के एक-तिहाई हिस्से का परिवहन किया जाता है।

- भारत अपने 65% तेल का आयात इस नौवहन मार्ग से करता है। अगर सैन्य तनाव के कारण इस यातायात को बाधित किया गया, तो तेल की वैश्विक कीमत पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

- खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से खतरनाक तो है ही, ऊर्जा सुरक्षा को भी गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है। कच्चे तेल की कीमत में तेज़ी से भारत के बजट और चालू खाता घाटे पर नकारात्मक असर पडे़गा।

- खाड़ी में किसी भी प्रकार के संघर्ष से लगभग आठ मिलियन भारतीयों पर प्रभाव पड़ेगा जो इस क्षेत्र से रोज़गार पा रहे हैं और यहाँ निवास करते हैं।

- यहाँ किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में उन्हें अपना रोज़गार और निवास स्थान छोड़ना पड़ेगा जिसके कारण भारत को प्रेषण के रूप में प्राप्त होने वाले लगभग 40 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।

- खाड़ी में किसी भी प्रकार का संकट अफगानिस्तान में स्थिति को बदतर बना सकता है और मध्य-पूर्व में शांति-प्रक्रिया को ठप कर सकता है। अफगानिस्तान की स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिये काफी मायने रखती है।

सऊदी प्रायद्वीप का महत्त्व

- तात्कालिक रूप से भारत के संबंध तेहरान के अलावा सऊदी प्रायद्वीप से भी समान रूप से उपयोगी हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी और एक प्रमुख निवेशक भी है।

- सरकार को सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात से संप्रभु धन कोष और विप्रेषित धन (Remittance) प्राप्त होता है जिसका उपयोग भारत में बुनियादी ढाँचा निर्माण में किया जाता है।

- दोनों देश भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को निवेश के लिये एक प्रमुख गंतव्य के रूप में देखते हैं।

- दूसरी ओर ईरान को पश्चिम एशिया में भारत की क्षेत्रीय नीति के तीन स्तंभों में से एक माना जाता है क्योंकि यह भारत के लिये विशाल तेल और गैस संसाधनों के साथ-साथ भू-राजनीतिक महत्त्व रखता है।

- ईरान भारत को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिसके माध्यम से भारत, पाकिस्तान द्वारा अवरुद्ध अपनी यूरेशियाई महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

राजमार्ग और बाघ संरक्षण

प्रीलिम्स के लिये:पक्के टाइगर रिज़र्व मेन्स के लिये:मानव-जीव संघर्ष |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ‘पक्के टाइगर रिज़र्व’ से होकर जाने वाली एक सड़क के निर्माण की परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

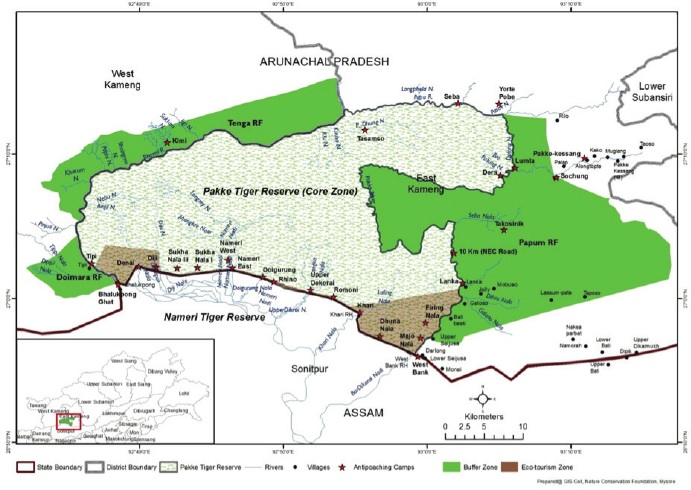

पक्के टाइगर रिज़र्व:

- पक्के टाइगर रिज़र्व, जिसे ‘पखुई टाइगर रिज़र्व’ के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग ज़िले में स्थित एक टाइगर रिज़र्व है।

- यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिज़र्व के पश्चिम भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किमी. है।

- इस टाइगर रिज़र्व ने 'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' की श्रेणी में ‘हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम’ के लिये भारत जैव विविधता पुरस्कार (India Biodiversity Award-IBA) जीता था।

- यह उत्तर-पश्चिम में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है।

- पक्के टाइगर रिज़र्व (नवंबर से मार्च तक ठंडे मौसम वाली) उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है।

- यहाँ बिल्ली परिवार की तीन बड़ी प्रजातियाँ- बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ पाई जाती हैं।

- यहाँ विश्व स्तर पर लुप्तप्राय सफेद पंखों वाला ‘व्हाइट विंग्ड वुड डक’ (White-winged Wood Duck), अनोखा आईबिसबिल (Ibisbill) और दुर्लभ ओरिएंटल बे उल्लू (Oriental Bay Owl) और हॉर्नबिल जैसे पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

क्या है परियोजना?

- इस परियोजना के तहत पूर्वी कामेंग ज़िले के पक्के टाइगर रिज़र्व से होकर 692.7 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाने की योजना है

- इसका निर्माण पूर्वी-पश्चिम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में किया जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले में भैराभुंडा (Bhairabhunda) और अरुणाचल प्रदेश-असम सीमा पर स्थित चांगलांग ज़िले (अरुणाचल प्रदेश) के मानमाओ (Manmao) को जोड़ेगा।

- पक्के टाइगर रिज़र्व’ के ‘कोर एरिया’ (Core Area) से होकर 40 किलोमीटर लंबाई के ‘एलिवेटेड स्ट्रेच’ (Elevated Stretch) मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2,550 करोड़ रुपए है।

कहाँ है समस्या?

- इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ‘एलिवेटेड स्ट्रेच’ के निर्माण में पेड़ नहीं काटे जाएंगे तथा वन्यजीवों को कोई नुकसान नहीं होगा।

- पूर्व के मूल प्रस्ताव में इस गलियारे के सुबानसिरी नदी जलविद्युत परियोजना के पास से गुजरने का प्रस्ताव था, जिसे क्यों बदल दिया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र:

नामदफा:

- यह पूर्वी हिमालय में अवस्थित एक ‘जैव विविधता हॉटस्पॉट’ (Biodiversity Hotspot) है। यह 27° उत्तरी अक्षांश पर तराई सदाबहार वर्षावन क्षेत्र में अवस्थित है।

कमलांग टाइगर रिज़र्व:

- वर्ष 1989 में स्थापित कमलांग वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित ज़िले में स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण’ (National Tiger Conservation Authority- NTCA) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में बाघ अभयारण्यों के कोर क्षेत्र में पर्यटन सहित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, हालाँकि बाद में विशेष उपायों के तहत पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई थी।

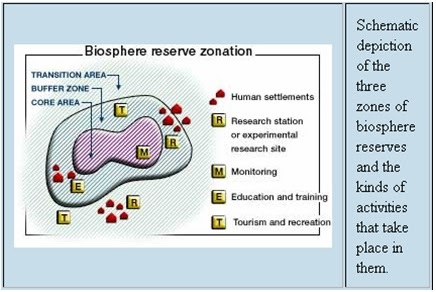

MAB कार्यक्रम:

- MAB कार्यक्रम को वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के सुधार के लिये एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।

MAB कार्यक्रम में जैवमंडल रिज़र्व के विभिन्न भाग:

- कोर क्षेत्र:

अंतरतम भाग जहाँ केवल निरीक्षण कार्यों की अनुमति हो। - बफर ज़ोन:

मध्यवर्ती भाग जहाँ पर्यटन, शिक्षा और शोध-कार्यों की अनुमति हो। - ट्रांज़िशन क्षेत्र:

सबसे बाहरी हिस्सा जहाँ मानव अधिवास की अनुमति हो।

आगे की राह:

- हमें ऐसी परियोजनाओं में मैन एंड द बायोस्फियर प्रोग्राम (Man and the Biosphere Programme-MAB) के आधारभूत नियमों को स्थापित करना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 24 फरवरी, 2020

अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन

हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन (International Judicial Conference) का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 के लिये सम्मेलन की थीम ‘जेंडर जस्ट वर्ल्ड’ (Gender Just World) रखा गई थी। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार द्वारा सैन्य सेवाओं में महिलाओं को भर्ती करने, लड़ाकू पायलटों की चयन प्रक्रिया में समानता लाने हेतु किये जा रहे बदलावों पर चर्चा की गई और त्वरित न्याय के लिये प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत की न्यायिक प्रणाली में ‘न्यायपूर्ण विश्व’ की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ‘न्यायपूर्ण विश्व’ की अवधारणा शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति निष्पक्ष कार्यवाही से संबंधित है।

पाकिस्तान की ट्रांजिट कार्गो ट्रेन सेवा

पाकिस्तान रेलवे ने कराची (पाकिस्तान) और कंधार (अफगानिस्तान) को जोड़ने वाली ट्रांज़िट कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। यह कराची से अफगानिस्तान के लिये पहली मालगाड़ी सेवा है। पाकिस्तान रेलवे के चेयरमैन हबीब-उर-रहमान गिलानी ने इस मालगाड़ी सेवा का उद्घाटन किया। पहली ट्रेन कराची के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल से 35 कंटेनरों के साथ रवाना हुई। यह ट्रेन अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी शहर चमन तक जाएगी। वहाँ से कंटेनरों को सड़क के रास्ते अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। हबीब-उर-रहमान गिलानी के अनुसार, इस परियोजना से पाकिस्तान रेलवे के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सेवा में मालगाड़ी 48 घंटे में अफगानिस्तान सीमा तक पहुँचेगी।

कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता

भारत के 13 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी. गुकेश ने फ्राँस में 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। गुकेश ने अंतिम रॉउंड में 7.5 अंक लेकर मेजबान देश फ्राँस के हरुतुन बार्गेसेयन को मात दी। ज्ञात हो कि डी. गुकेश बीते वर्ष विश्व के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंडमास्टर बने थे। उन्होंने शनिवार को 50वीं चाल में फ्राँसीसी खिलाड़ी को हराकर यह खिताब जीता। तमिलनाडु के खिलाड़ी ने पिछले हफ्ते डेनमार्क में हिलेरोड 110वीं वर्षगांठ ओपन स्पर्द्धा में जीत के साथ अपना पहला ओपन टूर्नामेंट जीता था। वह इस टूर्नामेंट में अजेय रहे और उन्होंने अन्य खिलाडियों के अलावा चीन के शीर्ष खिलाडी़ चॉन्शेंग ज़ेंग और बार्गेसेयन को हराकर जीत दर्ज की थी।

घोंघे की एक नई प्रजाति

हाल ही में वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे क्रैसेपोट्रोपिस ग्रेथथुनबेर्गे (Craspedotropis Gretathunbergae) नाम दिया गया है। यह प्रजाति मुख्यतः तापमान-संवेदनशील प्रजातियों के परिवार का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने यह नाम पर्यावरण कार्यकर्त्ता ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में दिया है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में ग्रेटा थनबर्ग के प्रयासों को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। घोंघे की यह प्रजाति कैनेओगैस्ट्रोपोडा (Caenogastropoda) समूह से संबंधित है। यह प्रजाति भूमि पर रहती है और तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव तथा वनों की कटाई से प्रभावित हो सकती है।