भारतीय राजव्यवस्था

भील प्रदेश की मांग

प्रिलिम्स के लिये:गोविंद गिरी बंजारा, मानगढ़ हिल, भीली भाषा, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, 14वाँ वित्त आयोग, छठी अनुसूची, विशेष श्रेणी का दर्जा, स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें मेन्स के लिये:क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, छठी अनुसूची के राज्य, छोटे राज्यों की मांग |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में एक अलग भील राज्य (“भील प्रदेश”) की मांग को बल मिला है।

भील कौन हैं और उनकी क्या मांगें हैं?

- परिचय:

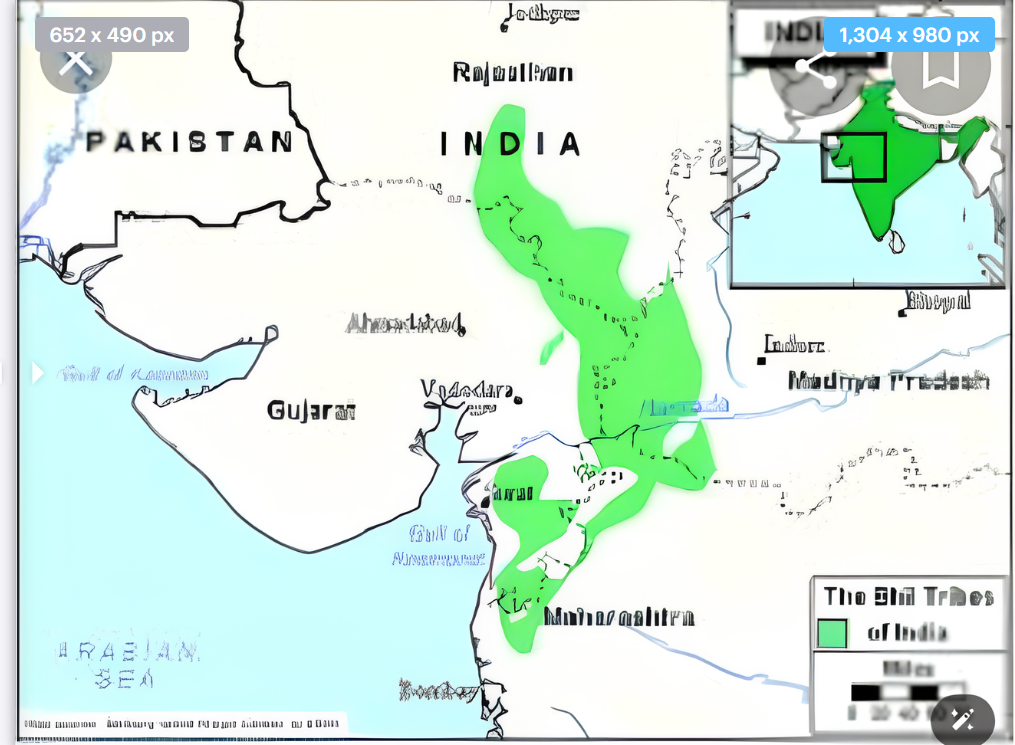

- भीलों को भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है और उन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति समूह से संबंधित है।

- ये मुंडा और भारत की एक अन्य वन्य जनजाति का मिश्रण हैं जो द्रविड़ मूल की भाषा (भीली) बोलते हैं।

- राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर कभी उनका शासन हुआ करता था।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में 1.7 करोड़ भील हैं।

- इनकी सर्वाधिक संख्या (लगभग 60 लाख) मध्य प्रदेश में है, इसके बाद गुजरात में 42 लाख, राजस्थान में 41 लाख तथा महाराष्ट्र में 26 लाख है।

- भील हिंदू धर्म से संबंधित हैं। भगवान शिव और दुर्गा की पूजा के अलावा वे वन देवताओं की भी पूजा करते हैं।

- भीलों को भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है और उन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति समूह से संबंधित है।

- भील प्रदेश की मांग:

- भील प्रदेश की मांग वर्ष 1913 में शुरू हुई थी, जब एक जनजातीय कार्यकर्त्ता और समाज सुधारक गोविंद गिरी बंजारा ने मानगढ़ हिल पर एक जनसभा के दौरान पहली बार एक अलग भील राज्य की मांग की थी।

- इसके बाद एक दुखद नरसंहार हुआ जिसमें ब्रिटिश सेना ने करीब 1,500 जनजातीय लोगो की हत्या कर दी थी।

- दशकों से विभिन्न जनजातीय नेताओं (जिनमें राजनीतिक हस्तियाँ भी शामिल हैं) ने समय-समय पर इस मांग को फिर से उठाया है।

- प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित चार समीपवर्ती राज्यों के 49 ज़िले शामिल होंगे। इसमें राजस्थान के 12 ज़िले शामिल होंगे।

- भील प्रदेश की मांग वर्ष 1913 में शुरू हुई थी, जब एक जनजातीय कार्यकर्त्ता और समाज सुधारक गोविंद गिरी बंजारा ने मानगढ़ हिल पर एक जनसभा के दौरान पहली बार एक अलग भील राज्य की मांग की थी।

- मांग के कारण:

- सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता: भील समुदाय की भाषा भीली है और चारों राज्यों में सांस्कृतिक प्रथाएँ एक जैसी हैं। समर्थकों का तर्क है कि एक अलग राज्य उनकी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकेगा और बढ़ावा देगा।

- फज़ल अली आयोग ने भी भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को नए राज्यों के गठन के कारकों में से एक माना था।

- भौगोलिक दृष्टिकोण: प्रस्तावित भील प्रदेश में इन चार राज्यों के 49 ज़िले शामिल होंगे। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध वर्तमान राज्य की सीमाओं से परे हैं।

- राजनीतिक रूप से हाशिये पर होना: जनजातीय नेताओं का दावा है कि मौजूदा राजनीतिक संरचनाएँ भील समुदाय की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रही हैं।

- पृथक राज्य को अधिक केंद्रित शासन और विकास सुनिश्चित करने के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

- विकासात्मक फोकस: समर्थकों का मानना है कि पृथक राज्य से विकास नीतियों को अधिक अनुकूल बनाया जा सकेगा जिससे जनजातीय कल्याण के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 जैसे कानूनों की ऐतिहासिक उपेक्षा और धीमा/मंद क्रियान्वयन, अधिक स्थानीयकृत शासन की आवश्यकता पर बल देता है।

- सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता: भील समुदाय की भाषा भीली है और चारों राज्यों में सांस्कृतिक प्रथाएँ एक जैसी हैं। समर्थकों का तर्क है कि एक अलग राज्य उनकी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकेगा और बढ़ावा देगा।

- मांग की आलोचना:

- आलोचकों का तर्क है कि जाति या समुदाय के आधार पर राज्य के गठन से और अधिक विखंडन और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

- फज़ल अली आयोग का मानना था कि देश की राजनीतिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्राथमिक पहलू माना जाना चाहिये।

- इसके अलावा स्थापित राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिरोध है, जिनके लिये यथास्थिति बनाए रखना एक जटिल मुद्दा है।

- विरोधियों का तर्क है कि जनजातीय पहचान के आधार पर राज्य के गठन से सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है।

- आलोचकों का तर्क है कि जाति या समुदाय के आधार पर राज्य के गठन से और अधिक विखंडन और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

अलग राज्य की मांग करने वाले अन्य क्षेत्र कौन से हैं?

- विदर्भ: इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर संभाग शामिल हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत नागपुर को राजधानी बनाकर विदर्भ राज्य के गठन की सिफारिश की गई थी।

- हालाँकि, महाराष्ट्र राज्य में शामिल होने के बाद विदर्भ के लोगों में उपेक्षा के भय को कम करने के लिये नागपुर को दूसरी राजधानी के रूप में नामित किया गया था।

- लगातार राज्य सरकारों की उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र का पिछड़ापन, एक अलग राज्य के रूप में विदर्भ की मांग के आधार के रूप में उचित ठहराया जाता है।

- बोडोलैंड: बोडो उत्तरी असम में सबसे बड़ा जातीय और भाषाई समुदाय है। अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के लिये आंदोलन के परिणामस्वरूप वर्ष 2003 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के बीच समझौता हुआ।

- इस समझौते के अनुसार बोडो लोगों को बोडोलैंड का दर्जा दिया गया।

- इसके साथ ही अलग राज्यों की मांग गोरखालैंड, कुकीलैंड और मिथिला आदि सहित अन्य क्षेत्रों से भी उठती रही है।

नवीन राज्यों के गठन के कारण क्या मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं?

- विभिन्न राज्यों के कारण प्रमुख समुदाय/जाति/जनजाति का अपनी सत्ता संरचनाओं पर आधिपत्य हो सकता है।

- इससे उप-क्षेत्रों के बीच अंतर-क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो सकती है।

- नये राज्यों के गठन से कुछ नकारात्मक राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जैसे विधायकों का एक छोटा समूह अपनी इच्छानुसार सरकार बना सकता है या विघटन कर सकता है।

- इससे अंतर-राज्यीय जल, विद्युत और सीमा विवाद बढ़ने की भी संभावना है। उदाहरण के लिये, दिल्ली और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद का होना।

- राज्यों के विभाजन के क्रम में नई राजधानियों के गठन और बड़ी संख्या में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तथा प्रशासकों को बनाए रखने के लिये भारी धनराशि की आवश्यकता होगी, जैसा कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के विभाजन के मामले में भी हुआ।

- छोटे राज्यों के गठन के बाद केवल पुरानी राजधानी/प्रशासनिक केंद्र से नई राजधानी में सत्ता का हस्तांतरण होता है और इससे ग्राम पंचायत, ज़िला कलेक्टर आदि जैसी मौजूदा संस्थाओं के साथ पिछड़े क्षेत्रों का विकास एवं सशक्तीकरण होना सुनिश्चित नहीं होता है।

आगे की राह:

- क्षेत्रवाद की चुनौतियों से निपटने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद को सुदृढ़ किया जा सकता है।

- मौजूदा कानूनों और नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा क्षेत्रीय चिंताओं के समाधान के लिये आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करने हेतु एक उच्चस्तरीय आयोग का भी गठन किया जा सकता है।

- 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को मज़बूत आधार प्रदान किया। क्षमता निर्माण, वित्तीय सशक्तीकरण और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से इन संस्थाओं को मज़बूत करना अधिक प्रभावी हो सकता है।

- वित्त आयोग की सिफारिशों को न्यायसंगत वितरण के लिये बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शन-आधारित बजट जैसे कुशल संसाधन उपयोग के तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- तेलंगाना के गठन के बाद उसे प्रदान किये गए विशेष पैकेज के समान तथा विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक विशेष पैकेज तैयार किया जा सकता है।

- प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढाँचा सूचकांक और मानव विकास संकेतक जैसे आर्थिक मापदंडों का उपयोग, योग्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिये किया जा सकता है।

- नीति आयोग का आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। राज्य का दर्जा मांगने वाले क्षेत्रों के लिये भी इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं।

- अंतर-राज्यीय परिषद, केंद्र-राज्य संवाद हेतु एक मंच प्रदान करती है। क्षेत्रीय स्तर पर भी इसी तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

- राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष और साहित्य अकादमी जैसी पहल सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करती हैं। भाषा संवर्द्धन और सांस्कृतिक उत्सवों सहित क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में नए राज्यों के गठन की बढ़ती मांगों का विश्लेषण कीजिये। संघवाद पर इन मांगों के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर- (d) प्रश्न 2. भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन हेतु निजी पक्षों को आदिवासी लोगों की भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019) (a) तीसरी अनुसूची उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न 1. आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है ? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजिये। (2020) प्रश्न 2. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज़्म) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये। (2014) |

शासन व्यवस्था

RSS: एक गैर-राजनीतिक संगठन

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), RSS का इतिहास, संबंधित तथ्य, राजनीतिक संगठन, आपातकाल। मेन्स के लिये:RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के निहितार्थ एवं संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने वाले लोक प्रशासकों के संदर्भ में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया है।

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) द्वारा जारी इस निर्णय ने वर्ष 1966, 1970 और 1980 के आधिकारिक ज्ञापनों में RSS के संदर्भ जारी निर्देशों को अप्रभावी बना दिया।

नोट:

- यह सर्कुलर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये है।

- राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों के लिये अपने स्वयं के आचरण नियम हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिये RSS में शामिल होने के संदर्भ में क्या नियम हैं?

- DoPT के निर्देश:

- 9 जुलाई 2024 को DoPT ने वर्ष 1966, 1970 और 1980 के आधिकारिक ज्ञापनों (OM) में RSS के संदर्भ में जारी निर्देशों को अप्रभावी करने की घोषणा की।

- इसके तहत RSS को अब एक "राजनीतिक" संगठन नहीं माने जाने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आचरण नियमों के नियम 5(1) के तहत शामिल दंड के बिना इसकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी।

- हालाँकि, यह पुनर्वर्गीकरण जमात-ए-इस्लामी (जो एक राजनीतिक संगठन बना हुआ है) पर लागू नहीं होता है, जिससे सरकारी अधिकारियों को इसकी गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंधित किया गया है।

- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम (5) सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों से जुड़ने या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है।

- वर्ष 1966, 1970 और 1980 के आधिकारिक ज्ञापन (OM):

- वर्ष 1966 का आधिकारिक ज्ञापन: 30 नवंबर, 1966 को गृह मंत्रालय (MHA) ने एक सर्कुलर जारी कर RSS और जमात-ए-इस्लामी में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने को सरकारी नीति के विपरीत बताया।

- इस सर्कुलर में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 5 का संदर्भ दिया गया और कहा गया कि इन समूहों से जुड़े लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

- अखिल भारतीय सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1968 में भी ऐसा ही नियम है, जो आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारियों पर लागू होता है।

- वर्ष 1970 का आधिकारिक ज्ञापन: 25 जुलाई, 1970 को गृह मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया कि 30 नवंबर 1966 को जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये।

- आपातकाल (वर्ष 1975 से 1977) के दौरान सरकार ने RSS, जमात-ए-इस्लामी और CPI-ML सहित विभिन्न समूहों के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किये, जिनकी गतिविधियाँ उस समय प्रतिबंधित थीं।

- वर्ष 1980 का आधिकारिक ज्ञापन: 28 अक्तूबर, 1980 को सरकार ने एक निर्देश जारी किया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बीच धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्त्व पर बल दिया गया और सांप्रदायिक भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

- वर्ष 1966 का आधिकारिक ज्ञापन: 30 नवंबर, 1966 को गृह मंत्रालय (MHA) ने एक सर्कुलर जारी कर RSS और जमात-ए-इस्लामी में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने को सरकारी नीति के विपरीत बताया।

- 1966 से पहले की स्थिति:

- वर्ष 1966 से पूर्व भारत में सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1949 (जिसके तहत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध था) के द्वारा शासित थे।

- इस प्रतिबंध को सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1949 के नियम (23) में दोहराया गया था, जो केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम (5) और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के साथ संरेखित था।

- नियमों के उल्लंघन के लिये दंड:

- इन नियमों [केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम (5) और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968] के उल्लंघन से सेवा से बर्खास्तगी/पदच्युति सहित अन्य गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

- दोनों नियमों के अनुसार यदि किसी पक्ष की राजनीतिक भागीदारी या किसी गतिविधि के अनुपालन के बारे में कोई अनिश्चितता है, तो ऐसे में सरकार का निर्णय अंतिम है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) क्या है?

- परिचय:

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉ. के.बी. हेडगेवार ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कथित खतरों से रक्षा एवं इसके प्रत्युत्तर के रूप में हिंदू संस्कृति और भारतीय नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिये की थी।

- इसका उद्देश्य हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना है।

- स्वतंत्रता-पूर्व चरण:

- इस संगठन ने हिंदुओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामुदायिक सेवा, शिक्षा और हिंदू मूल्यों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया।

- स्वतंत्रता-उपरांत:

- वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, RSS जाँच के घेरे (वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद) में आ गया। इसके बाद इस संगठन पर कुछ समय के लिये प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन बाद में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया।

- विचारधारा:

- विनायक दामोदर सावरकर द्वारा व्यक्त की गई RSS की केंद्रीय विचारधारा इस विचार को बढ़ावा देती है कि भारत, मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र है।

- RSS भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्त्व पर बल देता है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को एक समान राष्ट्रीय पहचान के तहत संगठित करना है।

- यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में संलग्न है, जो अपने सदस्यों के बीच "सेवा भाव" के विचार को बढ़ावा देता है।

- स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- RSS ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया लेकिन इसने हिंदुओं के सामाजिक-राजनीतिक जागरण में योगदान दिया।

- RSS पर प्रतिबंध का इतिहास:

- वर्ष 1948: महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया; संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद वर्ष 1949 में यह प्रतिबंध हटा दिया गया।

- वर्ष 1966: सरकारी कर्मचारियों पर RSS में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे वर्ष 1970 और 1980 में दोहराया गया।

- वर्ष 1975-1977: आपातकाल के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया गया; वर्ष 1977 में यह प्रतिबंध हटा दिया गया।

- वर्ष 1992: बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया। आगे चलकर वर्ष 1993 में एक आयोग द्वारा इस प्रतिबंध को अनुचित मानने के बाद इसे हटा दिया गया।

- संरचना और कार्यप्रणाली:

- RSS भारत और विदेशों में अपनी विभिन्न शाखाओं (जो शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं) के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है।

- इसने विश्व हिंदू परिषद (VHP), बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) सहित कई अन्य संगठनों को प्रेरित किया है।

- राजनीतिक प्रभाव: इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वैचारिक आधार माना जाता है, जो 1990 के दशक से भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही है।

जमात-ए-इस्लामी

- यह एक सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत में अबुल अला मौदूदी (Abul A'la Maududi) द्वारा की गई थी।

- इसका उद्देश्य इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देना और समाज एवं शासन में इस्लामी सिद्धांतों को लागू करना है।

- यह शरिया कानून द्वारा शासित इस्लामी राज्य की स्थापना का समर्थन करता है।

- भारत सरकार ने मार्च 2019 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था।

आनंद मार्ग:

- इसकी स्थापना वर्ष 1955 में प्रभात रंजन सरकार द्वारा की गई थी, यह एक सामाजिक-आध्यात्मिक संगठन है जो अपने प्रगतिशील उपयोग सिद्धांत (Prout) के लिये जाना जाता है।

- प्रगतिशील उपयोग सिद्धांत (Prout) एक सामाजिक-आर्थिक वैकल्पिक मॉडल है जो प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण तथा विकास को बढ़ावा देता है।

- 1960 के दशक में इसे लोकप्रियता मिली, जिसके कारण पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इसका संघर्ष हुआ। इससे संबंधित प्रमुख घटनाओं में वर्ष 1975 में रेल मंत्री एल. एन. मिश्रा की हत्या शामिल है, जिसके लिये चार सदस्यों को दोषी ठहराया गया था और 1971 में एक अनुयायी की हत्या (Disciple's Murde) का आदेश देने के आरोप में आनंदमूर्ति की गिरफ्तारी की गई।

- आपातकाल (1975-1977) के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक संगठनों और दबाव समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इन संगठनों ने आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया तथा भारत की अंतिम स्वतंत्रता में किस प्रकार योगदान दिया? |

प्रिलिम्स :प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज़ी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज़न' से संबंधित है? (2021) (a) बाल गंगाधर तिलक उत्तर: (c) प्रश्न. भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिये। (2021) प्रश्न . जम्मू-कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामिक' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि उपरि कार्यकर्ताओं (OGW) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उप्लव प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि उपरि कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों पर चर्चा कीजिये। (2019) |