सामाजिक न्याय

मातृ मृत्यु दर की प्रवृत्ति

- 10 Apr 2025

- 11 min read

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य संगठन, मातृ मृत्यु अनुपात, SDG लक्ष्य 3.1, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र मेन्स के लिये:भारत में मातृ स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, भारत में क्षेत्रीय स्वास्थ्य असमानताएँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मातृ मर्त्यता प्राक्कलन अंतर-एजेंसी समूह (MMEIG) द्वारा "ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी: 2000-2023" विषयक एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार नाइजीरिया के बाद भारत में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है।

नोट: MMEIG एक समूह है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड (UNFPA), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग, जनसंख्या प्रभाग शामिल हैं।

मातृ मृत्यु दर की क्या प्रवृत्ति है?

- भारत: वर्ष 2023 में, भारत में कुल 19,000 मातृ मृत्यु दर्ज की गईं, जो वैश्विक मातृ मृत्यु दर का 7.2% है, जिससे यह दूसरा ऐसा देश बना जहाँ मातृ मृत्यु सर्वाधिक है।

- भारत के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (7.2%) तथा पाकिस्तान (4.1%) का स्थान है।

- इसके बावजूद, भारत में मातृ मृत्यु में कमी लाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है जहाँ मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) वर्ष 2000 के 384 से कम हो कर वर्ष 2020 में 103 हो गया, और वर्ष 2023 में यह और भी कम होकर 80 हो गया, जो वर्ष 1990 के बाद से 86% की गिरावट दर्शाता है, जो विश्व में मातृ मृत्यु के औसत गिरावट 48% से अधिक है।

- वैश्विक MMR: वर्ष 2000 में अनुमानित 443,000 मृत्यु से वर्ष 2023 में 260,000 तक, वैश्विक MMR 328 से घटकर 197 प्रति 100,000 जीवित जन्म हो गया, जो 40% की कमी दर्शाता है।

- मातृ मृत्यु की लगभग 70% मामले उप-सहारा अफ्रीका में केंद्रित हैं, जहां क्षेत्रीय MMR सर्वाधिक 454 है।

- ओशिनिया और मध्य एवं दक्षिणी एशिया में भी मध्यम MMR क्रमशः 173 और 112 दर्ज की गई।

- केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में MMR अत्यंत अल्प (~3) थी, जो एकदम भिन्न असमानता को दर्शाती है।

- मंद प्रगति: वैश्विक MMR का वार्षिक रिडक्शन रेट (ARR) 2.2% (2000-2023) से घटकर केवल 1.6% (2016-2023) हो गया।

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.1 (वर्ष 2030 तक वैश्विक MMR को प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना) को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2024 से 2030 तक 14.8% की ARR की आवश्यकता है।

मातृ मृत्यु और MMR

- मातृ मृत्यु: इसका आशय गर्भावस्था के दौरान अथवा उसके समापन के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों (दुर्घटना/आकस्मिक कारणों के अतिरिक्त) से माता की मृत्यु से है।

- MMR: यह किसी निश्चित समयावधि में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या है।

- यह गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मातृ स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच का आकलन करने के लिये उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है।

भारत की मातृ मृत्यु दर में सुधार से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- मातृ मृत्यु की उच्च निरपेक्ष संख्या: मातृ मृत्यु दर (MMR) घटकर 80 प्रति 100,000 जीवित जन्म होने के बावजूद, विश्व में होने वाली कुल मातृ मृत्यु में से 7.2% भारत में केंद्रित हैं, जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल अभिगम और गुणवत्ता के लंबे समय से बने अभाव को दर्शाता है।

- वैश्विक रिपोर्टों में अनुचित तुलना: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ मृत्यु के मामले में भारत (145 करोड़) की तुलना नाइजीरिया (23.26 करोड़) से करने पर चिंता व्यक्त की है, तथा यह स्पष्ट किया कि जनसंख्या के आकार को समायोजित किये बिना निरपेक्ष संख्याओं का उपयोग किये जाने से भारत की सापेक्षिक प्रगति का त्रुटिपूर्ण चित्रण हो सकता है।

- प्रगति की धीमी गति: भारत की MMR 6.36% (वर्ष 2000-वर्ष 2020) तक घट गई, जो वैश्विक AAR 2.07% से अधिक है, फिर भी यह SDG 3.1 लक्ष्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

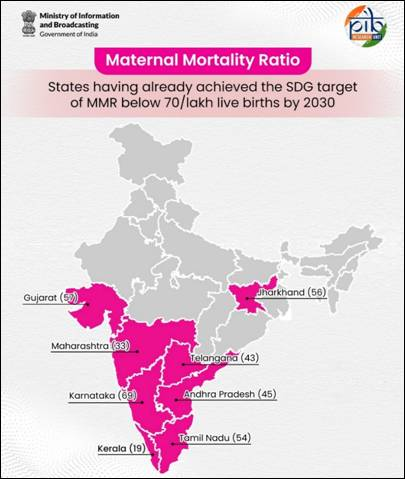

- जबकि केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 70 से नीचे MMR हासिल किया है, अन्य राज्य जैसे असम (195), मध्य प्रदेश (173), उत्तर प्रदेश (167) और बिहार (118) राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।

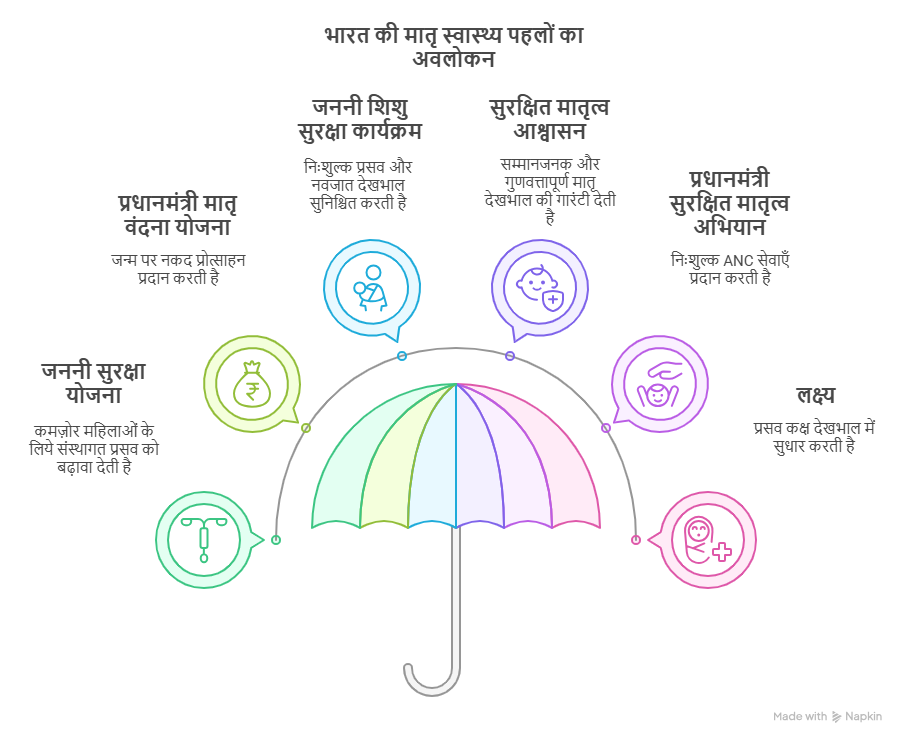

- कुशल प्रसव देखभाल तक पहुँच में चुनौतियाँ: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और जननी सुरक्षा योजना (JSY) जैसी पहलों के बावजूद, कुशल प्रसव परिचारिकाओं और आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक पहुँच की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव में कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

- प्रसवोत्तर रक्तस्राव, संक्रमण और उच्च रक्तचाप संबंधी विकार जैसी जटिलताएँ, जिनके लिये समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, इन वंचित क्षेत्रों में मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण बने हुए हैं।

- गैर-संचारी रोग (NCD): भारत में अप्रत्यक्ष मातृ मृत्यु की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है, विशेष रूप से मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी NCD के कारण।

- इन बीमारियों का बढ़ता बोझ और अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल के कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है।

भारत द्वारा मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रगति को किस प्रकार तीव्र किया जा सकता है?

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) केंद्रों को मज़बूत करना: ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मातृ देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWC) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- कमज़ोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उच्च जोखिम वाले राज्यों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों, टेलीमेडिसिन एवं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का लाभ उठाकर स्वास्थ्य सेवा निवेश को बढ़ाने के साथ पहुँच संबंधी अंतराल को कम किया जा सकता है।

- इसके अतिरिक्त किशोरियों, जनजातीय आबादी तथा निम्न आय वर्ग के लिये केंद्रित देखभाल प्रदान करने के क्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) जैसे लक्षित कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- नीति एकीकरण: मातृ स्वास्थ्य नीतियों को SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 10 (असमानताओं में कमी) के अनुरूप बनाया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मातृ देखभाल सभी महिलाओं (विशेष रूप से हाशिये पर स्थित समूहों) के लिये सुलभ हो।

- समाज में सुधार लाने, समुदायों को शिक्षित करने तथा गरीबी और लिंग आधारित हिंसा जैसे सामाजिक निर्धारकों के समाधान के क्रम में बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है।

- डेटा प्रणाली को उन्नत करना: मातृ मृत्यु की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के क्रम में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल के तहत सटीक डेटा संग्रहण को बढ़ावा देना चाहिये, जो प्रभावी नीति निर्माण एवं संसाधन आवंटन के लिये आवश्यक है।

- लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम करने के क्रम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों की रियल टाइम ट्रैकिंग हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत U-WIN जैसे डिजिटल प्लेटफाॅर्मों का लाभ उठाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: प्रगति के बावजूद, भारत वैश्विक मातृ मृत्यु दर में शीर्ष योगदानकर्त्ताओं में से एक बना हुआ है। इससे संबंधित कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए वर्ष 2030 तक SDG 3.1 लक्ष्य को पूरा करने के उपाय बताइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (2020) |