राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय | 08 Apr 2025

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन मेन्स के लिये:भारतीय संघवाद में राज्यपालों की भूमिका, राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा, शक्ति संतुलन |

स्रोत:IE

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपालों को स्वतंत्र विवेक के बिना, मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार, समयबद्ध तरीके से राज्य विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिये।

राज्य विधेयकों में राज्यपालों की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- मामले की पृष्ठभूमि: तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों को स्वीकृत नहीं दी, जिससे अनुच्छेद 200 के तहत कार्रवाई में विलंब हुआ। राज्य सरकार ने संवैधानिक उल्लंघन और शासन में व्यवधान का हवाला देते हुए इस पर आक्षेप किया।

- राज्यपाल द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के बाद तमिलनाडु विधानसभा ने विधेयकों को पुनः अधिनियमित कर वापस भेज दिया। स्वीकृति देने या टिप्पणियों के साथ उन्हें वापस भेजने के बजाय राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति को अग्रेषित कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने को "विधि की दृष्टि से गलत" बताया।

- न्यायालय ने निर्णय किया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत "पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" की कोई संकल्पना नहीं है, तथा यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई में अनिश्चित काल के लिये विलंब नहीं कर सकते।

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की परामर्श का अनुकरण करने हेतु बाध्य हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने विहित किया कि राज्यपाल को उस समय विधेयक को स्वीकृत देनी चाहिये जब राज्य विधानसभा में पुनः परामर्श के बाद कोई विधेयक उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तथा वे केवल तभी स्वीकृति देने से इंकार कर सकते हैं जब विधेयक भिन्न हो।

- सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर विचार करते समय राज्यपालों के लिये स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की है, जिसमें एक माह के भीतर स्वीकृति रोकने, राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध कार्य करने पर तीन माह, तथा पुनर्विचार के बाद पुनः प्रस्तुत किये गए विधेयकों के लिये एक माह का समय निर्दिष्ट किया गया है।

- न्यायालय ने निर्णय किया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत "पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" की कोई संकल्पना नहीं है, तथा यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई में अनिश्चित काल के लिये विलंब नहीं कर सकते।

- निहितार्थ: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्य विधेयकों को रोकने के लिये राज्यपाल के विवेकाधिकार के दुरुपयोग पर रोक लगती है, तथा यह पुनः पुष्टि होती है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, न कि राजनीतिक कर्त्ता।

- यह विधायी प्रक्रिया की प्रधानता पर ज़ोर देता है और कार्यपालिका के अतिक्रमण को सीमित करता है।

- यह निर्णय केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों में इसी प्रकार के मामलों हेतु महत्त्वपूर्ण है, जहाँ राज्यपालों ने विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी की है।

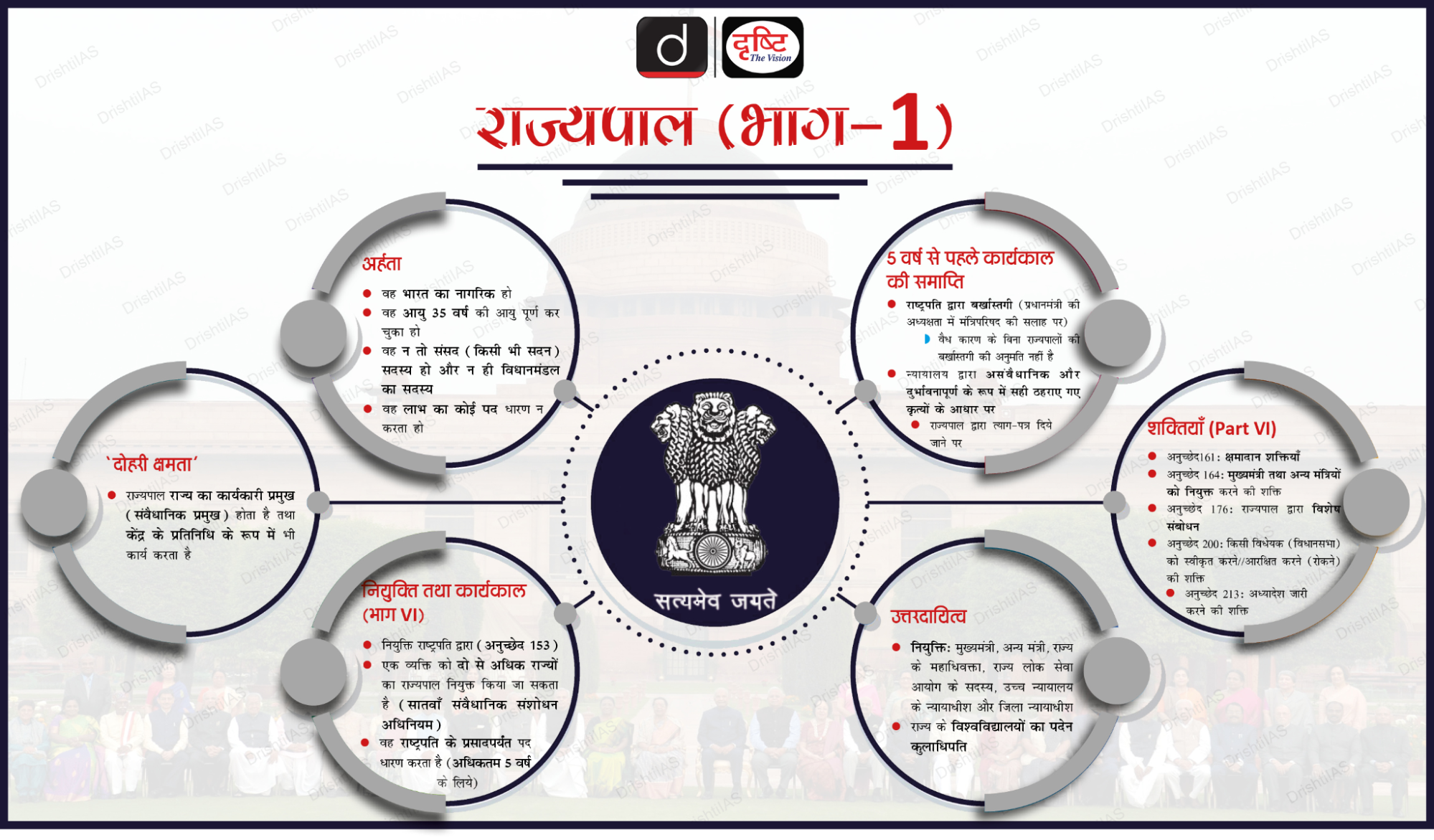

विधेयक के संबंध में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ क्या हैं?

- अनुच्छेद 200: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु राज्यपाल के पास महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। विधेयक प्राप्त होने पर राज्यपाल निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई कर सकता है:

- स्वीकृति प्रदान करना: राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, जिससे वह अधिनियम बन जाएगा।

- स्वीकृति रोकना: राज्यपाल के पास विधेयक पर स्वीकृति देने से इंकार करने का अधिकार है।

- पुनर्विचार हेतु वापसी: राज्यपाल विधेयक को आगे की समीक्षा और पुनर्विचार के लिये राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं।

- राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित: कुछ मामलों में, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये आरक्षित कर सकते हैं, विशेषकर यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों से संबंधित हो या वह केंद्रीय विधियों के विपरीत हों।

- अनुच्छेद 201: यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है, तो उस मामले पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के पास यह विकल्प है:

- स्वीकृति प्रदान करना: राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देकर उसे अधिनियम बना सकते हैं।

- स्वीकृति रोकना: राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति रोकने के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

- गैर-धन विधेयकों के लिये, यदि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिये विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं।

- विधानमंडल को छह माह के भीतर कार्रवाई करनी होती है। अगर विधेयक फिर से पारित हो जाता है, तो उसे अंतिम स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाना आवश्यक है।

- अनुच्छेद 207: राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

नोट: रामेश्वर प्रसाद मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्यपाल की स्वीकृति रोकने की शक्ति का मनमाना रूप से प्रयोग किया जाए तो उसकी समीक्षा की जा सकती है।

भारत में राज्यपालों से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- निष्पक्षता संबंधी चिंताएँ: राज्यपालों को यदा-कदा केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता है, जिससे शक्तियों का प्रयोग करने में उनकी निष्पक्षता और न्यायसंगतता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल की कार्रवाई के कारण निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और सरकार को बहाल कर दिया।

- अनुच्छेद 356 का संदिग्ध प्रयोग: कुछ मामलों में राज्यपालों ने फ्लोर टेस्ट के बिना ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे राजनीति से प्रेरित माना गया।

- उदाहरण के लिये, उत्तराखंड (2016) में राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी, जो संभावित राजनीतिक प्रेरणा का संकेत देता है।

- राज्य के मामलों में अतिक्रमण: प्रशासनिक मामलों में राज्यपालों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, निर्वाचित राज्य सरकारों की उपेक्षा कर रहे है जिससे शासन में गतिरोध बढ़ रहा है।

- दिल्ली (वर्ष 2023) में नौकरशाही नियुक्तियों को लेकर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्वाचित सरकार सेवाओं को नियंत्रित करती है।

- राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल कुलपति की नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण प्रायः कानूनी लड़ाई होती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल (वर्ष 2023) में देखा गया, जहाँ राज्यपाल की एकपक्षीय नियुक्तियों के कारण राज्य सरकार के साथ गतिरोध उत्पन्न हो गया।

- जवाबदेही का अभाव: राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें केंद्र सरकार के विवेक पर हटाया जा सकता है।

- महाभियोग का प्रावधान न होने के कारण, वे प्रत्यक्ष परिणामों का सामना किये बिना कार्य कर सकते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ होने के बावजूद जवाबदेही कम हो जाती है।

राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियाँ और उनकी अनुशंसाएँ क्या हैं?

|

समिति |

अनुशंसाएँ |

|

सरकारिया आयोग (वर्ष 1988) |

|

|

पुंछी आयोग (वर्ष 2010) |

|

|

वेंकटचलैया आयोग (वर्ष 2002) |

|

राज्यपाल-राज्य विवादों के समाधान के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- राज्यपालों के लिये महाभियोग प्रक्रिया: वर्तमान में, राज्यपालों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसके कारण राज्य-स्तरीय जवाबदेही में कमी आती है।

- पुंछी आयोग ने जवाबदेही बढ़ाने के लिये राज्य स्तर पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा।

- बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि किसी भी निष्कासन के पीछे उचित कारण होना चाहिये, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

- अनुच्छेद 163 में संशोधन: यह राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे राजनीतिक पूर्वाग्रह हो सकता है।

- अनुच्छेद 163 में संशोधन करके इन शक्तियों को सीमित किया जा सकता है, तथा स्पष्ट किया जा सकता है कि इनका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय हित या संवैधानिक अखंडता पर पड़ता हो।

- राज्यपाल के आचरण की समीक्षा: न्यायिक आयोगों द्वारा एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जो समय-समय पर यह आकलन करेगा कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप होंगे, राज्य शासन में हस्तक्षेप सीमित होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

- राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश: दुरुपयोग को रोकने के लिये, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में राज्यपाल के विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये, वस्तुनिष्ठ सामग्री द्वारा समर्थित होना चाहिये, तथा न्यायिक जाँच के लिये खुला रहना चाहिये, जैसा कि एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में निर्धारित किया गया था।

- सरकारिया आयोग ने आगे सलाह दी कि यह अंतिम विकल्प होना चाहिये, तथा इसका प्रयोग सभी संवैधानिक उपचारों के समाप्त हो जाने के बाद ही किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: राज्यपाल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा निष्पक्षता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सुधारों का प्रस्ताव कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b)सही उत्तर है। मेन्सप्रश्न. क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच राजनीतिक संघर्ष को सुलझा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) प्रश्न. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिये आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिये। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना पुन: प्रख्यापित करने की वैधता पर चर्चा कीजिये। (2022) |