भारतीय अर्थव्यवस्था

पेरोवस्काइट सौर सेल और भारत का सौर ऊर्जा विकास

- 22 Apr 2025

- 17 min read

प्रिलिम्स के लिये:सौर ऊर्जा, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मेन्स के लिये:भारत में सौर ऊर्जा अंगीकरण की चुनौतियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में सरकारी पहल |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पेरोवस्काइट सौर सेल (PSC) के पुनर्चक्रण के लिये एक संधारणीय, जल-आधारित विधि का उल्लेख किया गया है, जो सौर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है और भारत के हरित ऊर्जा के लिये प्रयास को समर्थन प्रदान कर सकता है।

पेरोवस्काइट सौर सेल क्या हैं?

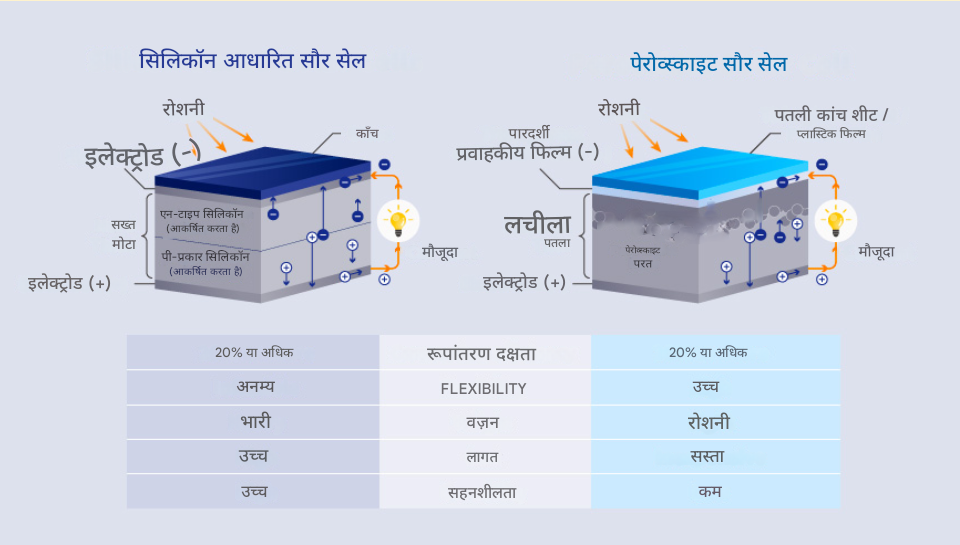

- PSC के संदर्भ में: PSC एक प्रकार की पतली फिल्म वाला सौर सेल है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने और प्रकाशविद्युत प्रभाव के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिये प्रकाश-अवशोषित सक्रिय परत के रूप में पेरोवस्काइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिससे उच्च दक्षता प्राप्त होती और उत्पादन लागत भी कम होती है।

- पेरोव्स्काइट सामग्री: यह किसी भी ऐसे यौगिक को संदर्भित करता है जो खनिज पेरोव्स्काइट (CaTiO₃) के समान क्रिस्टल संरचना साझा करता है।

- सौर प्रौद्योगिकी में, यह सामान्यतः धातु-हैलाइड पेरोव्स्काइट्स का द्योतक है, जो एक धातु धनायन (जैसे सीसा), एक हैलाइड ऋणायन (जैसे आयोडाइड) और एक कार्बनिक अणु (जैसे मिथाइलमोनियम) से बने संकर कार्बनिक-अकार्बनिक पदार्थ हैं।

- ये सामग्रियाँ अपने उत्कृष्ट प्रकाश अवशोषण, आवेश अभिगमन गुणधर्मों और ट्यूनेबिलिटी के लिये जानी जाती हैं, जो उन्हें फोटोवोल्टिक और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिये आदर्श बनाती हैं।

- मुख्य चिंताएँ: PSC में विषाक्त सीसा होता है, जो पुनर्चक्रण के दौरान गंभीर पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करता है।

- परंपरागत रूप से, इन सेल के पुनर्चक्रण में डाइमिथाइलफॉर्मामाइड जैसे हानिकारक कार्बनिक विलायकों का उपयोग होता था, जिससे यह प्रक्रिया और भी अधिक संकटजनक हो जाती थी।

- पेरोवस्काइट कोशिकाओं का हरित पुनर्चक्रण (नेचर स्टडी): इस अध्ययन में PSC को पुनर्चक्रित करने हेतु जल-आधारित विधि प्रस्तुत की गई, जिससे डाइमिथाइलफॉर्मामाइड जैसे विषैले विलायकों की आवश्यकता समाप्त हो गई।

- इस प्रक्रिया में सीसा को सुरक्षित रूप से निकालने के लिये सोडियम एसीटेट का उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम आयोडाइड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड पेरोव्स्काइट क्रिस्टल को पुनर्योजित करने में मदद करते हैं।

- अन्य परतों को इथेनॉल और एथिल एसीटेट का उपयोग करके पुनः प्राप्त किया जाता है।

- यह विधि के प्रयोग से 99% सामग्री पुनः प्राप्त कर ली जाती है तथा पाँच चक्रों तक इसकी दक्षता बनी रही है, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है तथा पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।

- इस प्रक्रिया में सीसा को सुरक्षित रूप से निकालने के लिये सोडियम एसीटेट का उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम आयोडाइड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड पेरोव्स्काइट क्रिस्टल को पुनर्योजित करने में मदद करते हैं।

भारत की वर्तमान सौर क्षमता कितनी है?

- सौर क्षमता: अप्रैल 2025 तक कुल संस्थापित सौर क्षमता 105.65 गीगावाट है।

- इसमें थल आधारित संस्थापनाओं से 81.01 गीगावाट, रूफटॉप सोलर से 17.02 गीगावाट, हाइब्रिड परियोजनाओं के सौर घटकों से 2.87 गीगावाट तथा ऑफ-ग्रिड प्रणालियों से 4.74 गीगावाट शामिल है।

- भारत की कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 47% है, जिससे देश में नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

- भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 में 2 गीगावाट थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 60 गीगावाट हो गई है, जिससे देश संबद्ध क्षेत्र में एक अग्रणी देश बन गया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है।

- भारत की प्रमुख सौर पहल: रूफटॉप सौर कार्यक्रम को SUPRABHA (भारत में RTS त्वरण के लिये सतत् भागीदारी) और SRISTI (भारत के सौर परिवर्तन के लिये सतत् रूफटॉप कार्यान्वयन) जैसी पहलों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसका उद्देश्य RTS अपनाने में तेज़ी लाना है। वर्ष 2024 में 4.59 गीगावाट की नई संस्थापनाओं के साथ इसमें 53% की वृद्धि दर्ज की गई।

- विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) के तहत वर्ष 2025 तक 10 लाख आवासों पर सौर पैनल संस्थापित किये गए।

- इस योजना के तहत छतों पर सहायिकी प्राप्त सौर पैनल संस्थापित कर आवासों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाती है।

- PMSGMBY के अंतर्गत "आदर्श सौर ग्राम" पहल का उद्देश्य प्रति ज़िले एक सौर ऊर्जा संचालित ग्राम की स्थापना करना है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत कृषि में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये सौर पंप और ग्रिड संसक्त संयंत्रों के लिये सब्सिडी के साथ किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 तक, 6.1 लाख पंप स्थापित किये गए, 35 लाख सौर ऊर्जा से संचालित किये गए, जिससे 4 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

- विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) के तहत वर्ष 2025 तक 10 लाख आवासों पर सौर पैनल संस्थापित किये गए।

- अग्रणी राज्य: राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु भारत के कुल उपयोगिता-स्तरीय सौर संस्थापनाओं में 71% का योगदान देकर अग्रणी रहे।

भारत में सौर उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद: उपयोगिता-स्तरीय सौर संयंत्रों को प्रति मेगावाट ~5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। ऐसे देश में जहाँ कृषि मुख्य आधार है, सौर ऊर्जा के लिये भूमि अधिग्रहण से प्रायः विस्थापन, विरोध (जैसे, धोलेरा पार्क) और खाद्य सुरक्षा पर समझौता होता है।

- रूफटॉप सोलर के लिये छाया-मुक्त स्थान (3 किलोवाट के लिये ~300 वर्ग फुट) की आवश्यकता होती है, जो कई शहरी घरों या अपार्टमेंट परिसरों में उपलब्ध नहीं है।

- भूमि अधिग्रहण में देरी और संबंधित कार्यान्वयन बाधाओं के कारण, वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट सौर लक्ष्य के तहत वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट छत सौर क्षमता का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण समय सीमा को बढ़ाकर वर्ष 2026 कर दिया गया।

- जागरूकता की कमी और लागत, रखरखाव और स्थापना के बारे में गलत धारणाएँ अपनाने में बाधा डालती हैं।

- बुनियादी ढाँचे की कमी: भारत का मौजूदा ग्रिड बुनियादी ढाँचा, जो मुख्य रूप से केंद्रीकृत ताप विद्युत के लिये डिज़ाइन किया गया है, सौर ऊर्जा की अस्थायी और विकेंद्रीकृत प्रकृति को संभालने के लिये अपर्याप्त है।

- यद्यपि ट्रांसमिशन और वितरण घाटे में सुधार हुआ है (वित्त वर्ष 2016 में 23.7% से वित्त वर्ष 2023 में 15.37%), फिर भी यह वैश्विक औसत से अधिक है, जिससे एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- निवेश संबंधी बाधाएँ: 3-5 किलोवाट की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली के लिये 2.2 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की शुरुआती स्थापना लागत, सरकारी सब्सिडी के बावजूद एक महत्त्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।

- सौर परियोजनाओं के लिये पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो छोटे उद्यमियों के लिये बाधा उत्पन्न करता है।

- इसके अतिरिक्त, निम्न आय वाले परिवारों से ऋण वितरण और वसूली में ऋण जोखिम वित्तपोषकों के लिये चिंता का विषय बना हुआ है।

- घरेलू विनिर्माण अंतराल: भारत मुख्य रूप से चीन से आयातित सौर मॉड्यूल और घटकों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- वर्ष 2023-24 में, भारत ने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर उपकरण आयात किये, जिसमें चीन ने 62.6% की आपूर्ति की।

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी नीतियों के बावजूद, स्वदेशी सौर विनिर्माण की वृद्धि धीमी है।

- पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव: भादला (राजस्थान) जैसे बड़े सौर पार्क जैवविविधता के लिये खतरा हैं, जबकि भारत में वर्ष 2030 तक 34,600 टन सौर अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है। पुनर्चक्रण नीति की कमी पर्यावरणीय चुनौती को और बढ़ा देती है।

- सीमित बैटरी भंडारण क्षमता: भारत में बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियाँ महँगी और अविकसित हैं, जिससे 24x7 सौर उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

- भारत में बैटरी भंडारण क्षमता केवल 20 मेगावाट घंटा है, जबकि वर्ष 2032 तक इसकी अनुमानित आवश्यकता 74 गीगावाट होगी।

भारत अपनी सौर ऊर्जा वृद्धि को कैसे बनाए रख सकता है और उसमें तेज़ी ला सकता है?

- भूमि उपयोग का अनुकूलन: चूँकि बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिये महत्त्वपूर्ण भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिये सौर प्रतिष्ठानों को कृषि गतिविधियों (Agrivoltaics) के साथ एकीकृत करने से भूमि उपयोग का अनुकूलन किया जा सकता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

- जल निकायों पर सौर पैनल लगाने से (जैसा कि केरल में कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना और तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सौर संयंत्र में देखा गया है) भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों को कम किया जा सकता है और जल वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है, जिससे जल संरक्षण में योगदान मिलेगा।

- ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण: उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सौर ऊर्जा की अनियमितता को दूर करने के लिये स्केलेबल, लागत प्रभावी भंडारण समाधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- लोड प्रबंधन में सुधार के लिये मांग पूर्वानुमान और वास्तविक समय निगरानी के साथ AI-सक्षम ग्रिड विकास को एकीकृत करना।

- डिस्कॉम सुधार: सौर ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में सुधार आवश्यक है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

- सौर अपशिष्ट के लिये सर्कुलर इकोनॉमी: भारत को वर्ष 2022 के ई-कचरा प्रबंधन नियमों के अनुरूप एक राष्ट्रीय सौर पैनल रीसाइक्लिंग नीति लागू करनी चाहिये।

- इस नीति से निजी क्षेत्र को सौर अपशिष्ट के प्रबंधन, पर्यावरणीय खतरों को कम करने तथा सौर पैनल घटकों के लिये सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिये सतत् तरीके विकसित करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: यद्यपि PLI योजनाओं ने मॉड्यूल उत्पादन को बढ़ावा दिया है, फिर भी एक लचीली सौर आपूर्ति शृंखला बनाने के लिये पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट्स और वेफर्स जैसे अपस्ट्रीम खंडों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे मंचों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण तक पहुँच को सुगम बनाया जा सकता है, जिससे भारत की सौर महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

भारत का सौर ऊर्जा भविष्य एक एकीकृत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और शासन चुनौतियों से निपटता है। सतत् विकास लक्ष्य (SGD) 7 के साथ स्थापित करके, जो सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, सतत् और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, भारत अपने घरेलू ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक नेता बन सकता है, जो इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं और सतत् विकास दृष्टि को दर्शाता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में सौर ऊर्जा उद्योग के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ हैं, हालाँकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। विस्तृत वर्णन कीजिये। (2020) |