आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण और विशेष श्रेणी का दर्ज़ा | 08 Jun 2024

प्रिलिम्स के लिये:धर आयोग, जे.वी.पी. समिति, फज़ल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956), राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS), 14वाँ वित्त आयोग, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। मेन्स के लिये:विभिन्न भाषाई आयोगों की प्रमुख सिफारिशें और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता पर इसके निहितार्थ। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दो राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, में विभाजन की 10वीं वर्षगाँठ मनाई।

- यह महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव तेलुगु लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर इसके व्यापक प्रभावों का पता लगाने का एक सम्मोहक अवसर प्रदान करता है।

आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर कैसे विभाजित हुआ है?

- पृष्ठभूमि:

- दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कॉन्ग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।

- इस कदम का उद्देश्य विभिन्न भाषाई समूहों के हितों को बढ़ावा देना था। इससे भाषाई राज्यों की मांग बढ़ रही है।

- इस आंदोलन की जड़ें भाषाई पुनर्गठन आंदोलनों के दौरान देखी जा सकती हैं, जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत में गति पकड़ी।

- तेलुगु भाषी व्यक्तियों के लिये एक अलग राज्य की मांग उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित थी।

- दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कॉन्ग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।

- भाषाई राज्य के लिये आंदोलन:

- इस आंदोलन के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक पोट्टी श्रीरामुलु, गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे ।

- उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिये अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर 19 अक्तूबर, 1952 को भूख हड़ताल की।

- 56 दिनों के उपवास के बाद उनकी शहादत ने आंदोलन को तीव्र कर दिया और भारत सरकार को भाषाई पुनर्गठन पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिये मजबूर कर दिया।

- राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिये आयोग: भारत की केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जाँच करने और सिफारिशें देने के लिये समय-समय पर कई आयोगों की स्थापना की। कुछ संबंधित आयोग इस प्रकार हैं:

- धर आयोग (1948):

- उद्देश्य: भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जाँच करना।

- परिणाम: एस.के.धर की अध्यक्षता वाले धर आयोग ने केवल भाषा के आधार पर पुनर्गठन के विचार का समर्थन नहीं किया। इसने भाषाई एकरूपता की तुलना में प्रशासनिक दक्षता पर अधिक ज़ोर दिया।

-

जे.वी.पी. समिति (1948-1949):

- सदस्य: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैय्या।

- उद्देश्य: धर आयोग की सिफारिशों के बाद भाषाई राज्यों की मांगों का पुनर्मूल्यांकन करना।

- परिणाम: जे.वी.पी. समिति ने राज्यों के पुनर्गठन को पूरी तरह भाषाई आधार पर न करने की सिफारिश की तथा सुझाव दिया कि इस तरह के पुनर्गठन से प्रशासनिक कठिनाइयाँ और राष्ट्रीय विघटन हो सकता है।

- फज़ल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग) (1953-1955):

- सदस्य: फज़ल अली (अध्यक्ष), के.एम. पणिक्कर, और एच.एन. कुंज़रू।

- उद्देश्य: भाषाई एवं अन्य आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के सम्पूर्ण प्रश्न की जाँच करना।

- परिणाम: इसने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिये कुछ आरक्षणों के साथ। इसकी सिफारिशों के कारण भाषाई आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ।

- धर आयोग (1948):

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956):

-

यह फज़ल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।

- इस अधिनियम के कारण भारत भर में राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश के राजनीतिक मानचित्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर विस्तारित आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया।

-

- आंध्र राज्य का गठन:

- पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और काफी जन आक्रोश उत्पन्न हुआ तथा कई समितियों की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया।

- भारत का पहला भाषाई राज्य, जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था।

- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग को अलग कर दिया गया और 29वें राज्य तेलंगाना का निर्माण किया गया।

- आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS) देने का मुद्दा वर्ष 2014 में राज्य के विभाजन के बाद से एक महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है।

विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (Special Category Status- SCS) क्या है?

- परिचय:

- SCS एक वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के आधार पर विकास में सहायता के लिये दिया जाता है।

- यह योजना पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष1969 में शुरू की गई थी।

- किसी राज्य को SCS प्रदान करने के लिये विचार किये जाने वाले कारक:

- पहाड़ी और दुर्गम इलाका

- कम जनसंख्या घनत्त्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान

- आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन

- राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति

- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों के लिये 'विशेष श्रेणी का दर्ज़ा' समाप्त कर दिया है।

- विशेष दर्ज़ा वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड।

नये राज्य के गठन के लिये संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 2:

- संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नये राज्यों को संघ में शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।

- अनुच्छेद 3:

- नये राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन:

- किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी भाग में किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाना

- किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना

- किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना

- किसी राज्य की सीमाएँ परिवर्तित करना

- किसी राज्य का नाम बदलना

- नये राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन:

आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?

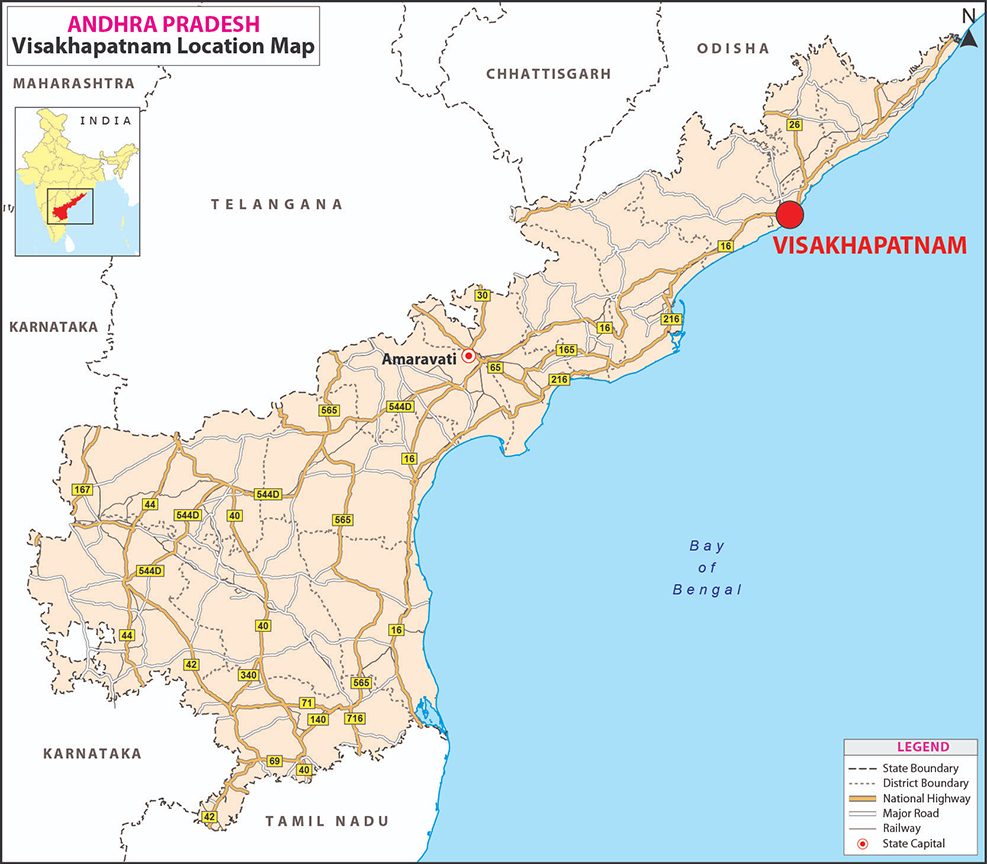

- सीमा: राज्य की सीमा उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर-पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में तेलंगाना और कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है।

- त्यौहार: उगादि, पेद्दा पंडुगा, पोंगल

-

कला और संस्कृति: थोलू बोम्मालता (कठपुतली शो), दप्पू (ताल नृत्य), वीरा नाट्यम (बहादुरों का नृत्य), तप्पेटा गुल्लू (वर्षा देवता का नृत्य), कोलट्टम, लंबाडी (खानाबदोशों का नृत्य), कुचिपुड़ी, भामा कलापम, यक्षगान, कलमकारी (वस्त्र कला)।

-

वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य:

- जनजातियाँ: चेंचू, गदाबास, सवारा, कोंध, कोलम, पोरजा

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के ऐतिहासिक संदर्भ और महत्त्व पर चर्चा कीजिये, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के गठन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? (a) परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत उत्तर: (c) |