अंबेडकर और गांधी: वैचारिक समानताएँ और मतभेद | 14 Apr 2025

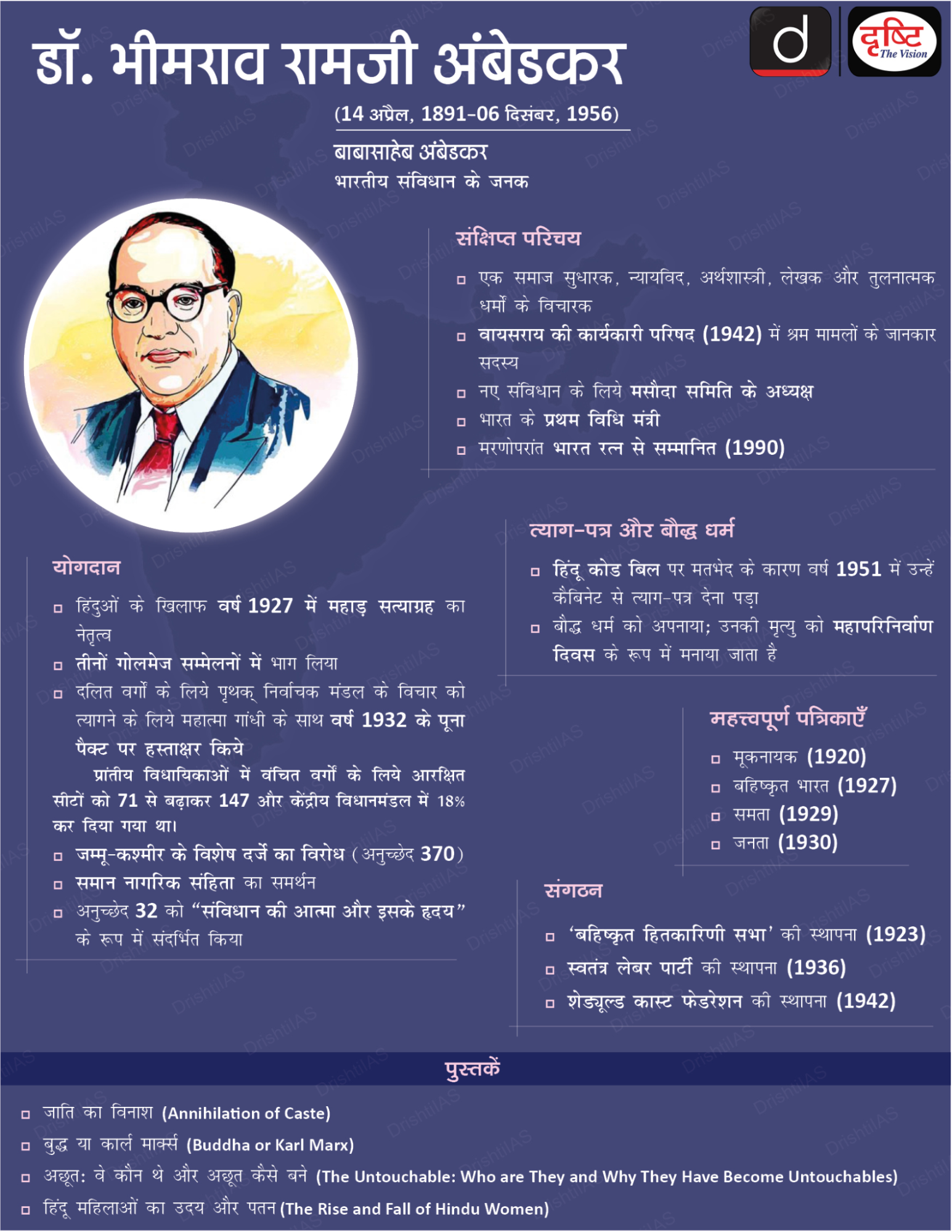

प्रिलिम्स के लिये:डॉ. बी.आर. अंबेडकर, भारतीय संविधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रारूप समिति, साम्यवाद, बौद्ध धर्म, कार्ल मार्क्स, गोलमेज़ सम्मेलन, पूना समझौता, प्रारूप समिति, बौद्ध धर्म, भारत रत्न मेन्स के लिये:महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच समानताएँ और अंतर, भारत के संविधान पर गांधी और अंबेडकर का प्रभाव, डॉ. भीम राव अंबेडकर का योगदान, वर्तमान समय में अंबेडकर की प्रासंगिकता |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उनकी विरासत का पुर्नलोकन करने के साथ जाति, लोकतंत्र और समाज सुधार पर उनके विचारों पर पुनर्विचार करने से समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिये बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।

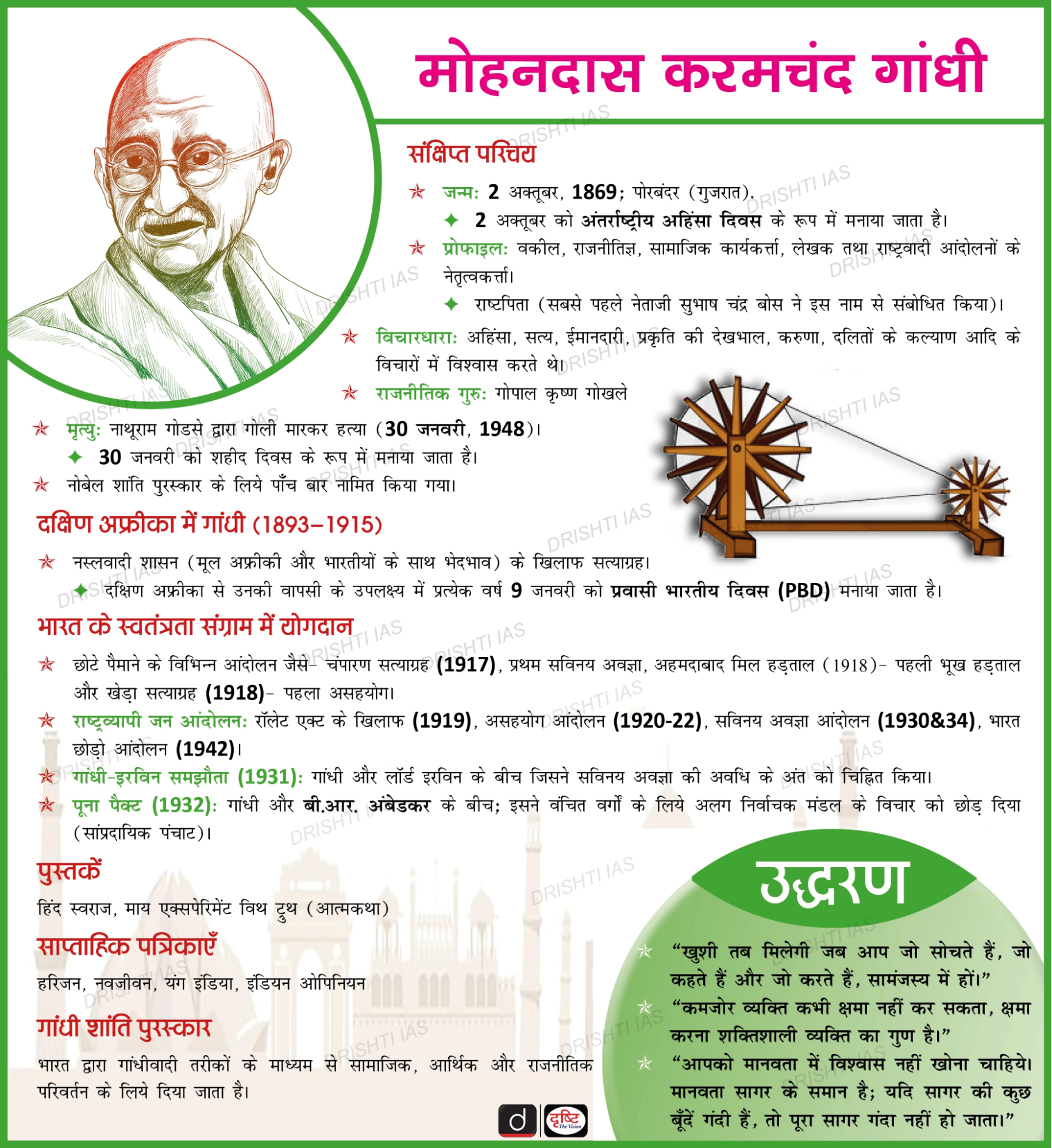

- दलितों के उत्थान की आवश्यकता के संबंध में उनका दृष्टिकोण सामान्यतः महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से मेल खाता था, फिर भी उनके उपागम में स्पष्ट भिन्नता थी।

अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक समाभिरूपता के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

- हिंसक क्रांति और साम्यवाद की अस्वीकृति:

- अंबेडकर और गांधी दोनों ने वर्ग संघर्ष और हिंसा पर साम्यवाद के केंद्र का विरोध किया।

- गांधीजी ने अहिंसा और नैतिक अनुनय पर ज़ोर देते हुए "बोल्शेविज़्म" की हिंसक पद्धतियों की आलोचना की।

- इसी प्रकार, अंबेडकर ने प्रगति के लिये "सरल मार्ग" तलाशने के लिये साम्यवाद की निंदा की तथा न्याय और समानता के लिये निरंतर, अहिंसक संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया।

- अंबेडकर ने बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स (1956) में मार्क्सवाद के बल प्रयोग के बजाय बुद्ध के करुणा और नैतिक प्रगति के संदेश को प्राथमिकता दी, जबकि गांधी ने अहिंसा को सर्वोच्च सिद्धांत सिद्ध करते हुए स्पष्ट किया, "शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है।"

- गांधीजी ने इस विचार पर बल दिया कि साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिये, तथा उन्होंने इस विचार को अस्वीकार किया कि "साध्य साधन को उचित ठहराता है।"

- अंबेडकर और गांधी दोनों ने वर्ग संघर्ष और हिंसा पर साम्यवाद के केंद्र का विरोध किया।

- मानव गरिमा और सामाजिक न्याय का समर्थन:

- गांधी और अंबेडकर दोनों का लक्ष्य सम्मान और करुणा पर आधारित न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था, यद्यपि इसकी प्राप्ति के उपागम अलग-अलग थे।

- गांधीजी ने सर्वोदय (सभी का उत्थान) पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अंबेडकर ने बहुजन हिताय (बहुसंख्यकों का कल्याण) पर ज़ोर दिया।

- गांधी और अंबेडकर दोनों का लक्ष्य सम्मान और करुणा पर आधारित न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था, यद्यपि इसकी प्राप्ति के उपागम अलग-अलग थे।

- सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की भूमिका:

- गांधी और अंबेडकर दोनों ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के महत्त्व पर बल दिया। गांधी की राजनीति नैतिक आदर्शवाद पर आधारित थी, जबकि अंबेडकर, एक तर्कणावादी होने के बावजूद शासन में नैतिकता की भूमिका को स्वीकार करते थे।

- दोनों के अनुसार चरित्र और नैतिकता सामुदायिक सेवा और नेतृत्व के लिये आवश्यक हैं।

- गांधी और अंबेडकर दोनों ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के महत्त्व पर बल दिया। गांधी की राजनीति नैतिक आदर्शवाद पर आधारित थी, जबकि अंबेडकर, एक तर्कणावादी होने के बावजूद शासन में नैतिकता की भूमिका को स्वीकार करते थे।

- नैतिक राजनीति:

- शुरुआत में अंबेडकर ने गांधी की नैतिक राजनीति की आलोचना की तथा उन्हें “खोखला” और “बेईमान” कहा। हालाँकि, बाद में अंबेडकर ने व्यक्तिगत नैतिकता के महत्त्व को पहचानने के साथ आत्म-उन्नयन एवं अहिंसा के क्रम में बुद्ध को उद्धृत किया, जो गांधी के स्वराज के दृष्टिकोण के अनुरूप था।

गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद क्या थे?

- जाति और वर्ण व्यवस्था:

- अंबेडकर ने जाति के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया एवं जाति उत्पीड़न को वैध बनाने के लिये मनुस्मृति जैसे हिंदू ग्रंथों की कड़ी आलोचना की। "जाति का संहार" (1936) में उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था को "भयावहता का वास्तविक कक्ष" बताया।

- गांधी ने जाति व्यवस्था के कारण होने वाली सामाजिक क्षति को स्वीकार किया, लेकिन मनुस्मृति को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वे जाति व्यवस्था को वास्तविक हिंदू धर्म का विरूपण मानते थे तथा मनुस्मृति को मूल्यवान एवं त्रुटिपूर्ण दोनों पहलुओं वाला ग्रंथ मानते थे।

- गांधी ने अस्पृश्यता का विरोध किया और शुरूआत में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया लेकिन बाद में हरिजन (वर्ष 1936) में जाति उन्मूलन की वकालत करते हुए कहा कि "जाति को खत्म करना होगा।"

- उन्होंने दलितों के लिये हरिजन शब्द दिया, जिसे अंबेडकर ने संरक्षणवादी कहकर अस्वीकार कर दिया।

- अंबेडकर ने जाति के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया एवं जाति उत्पीड़न को वैध बनाने के लिये मनुस्मृति जैसे हिंदू ग्रंथों की कड़ी आलोचना की। "जाति का संहार" (1936) में उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था को "भयावहता का वास्तविक कक्ष" बताया।

- दलितों के लिये पृथक निर्वाचक मंडल:

- अंबेडकर ने दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन किया।

- गांधी ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। उनके आमरण अनशन के कारण पूना पैक्ट (वर्ष 1932) हुआ, जिसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल में दलितों के लिये आरक्षित सीटें तय की गईं।

- "कॉन्ग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया" में डॉ. अंबेडकर ने दलितों के समक्ष विद्यमान संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने में विफल रहने के लिये गांधी और कॉन्ग्रेस की आलोचना की।

- उन्होंने तर्क दिया कि नैतिक सुधारों पर गांधी के बल से दलितों की मुक्ति सुनिश्चित करने के क्रम में विधिक तथा राजनीतिक उपायों की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया।

- धर्म और सामाजिक सुधार:

- अंबेडकर ने हिंदू धर्म को स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण माना और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की वकालत करते हुए वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया।

- गांधी ने धर्म को एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में माना तथा सर्वधर्म समभाव (सभी धर्मों के लिये समान सम्मान) का समर्थन किया, लेकिन कुछ हिंदू परंपराओं (जैसे वर्ण व्यवस्था, दलितों के लिये हरिजन शब्द और मनुस्मृति) के प्रति उनके समर्थन की अंबेडकर जैसे सुधारकों ने आलोचना की।

- जहाँ गांधी, अरबिंदो और टैगोर ने हिंदू धर्म से प्रेरणा ली, वहीं अंबेडकर के विचार बौद्ध धर्म में निहित थे।

- नवयान बौद्ध धर्म की स्थापना वर्ष 1956 में अंबेडकर द्वारा भारत में एक दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में की गई थी।

- सामाजिक परिवर्तन के साधन:

- अंबेडकर ने विधिक और संवैधानिक तरीकों से सामाजिक सुधारों की वकालत की तथा इस बात पर बल दिया कि वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सामाजिक समानता एवं न्याय स्थापित करने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है।

- गांधी ने सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में व्यक्तिगत नैतिकता, अहिंसा एवं आध्यात्मिक जागृति पर बल दिया।

- राज्य और संविधान की भूमिका:

- अंबेडकर ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिये राज्य के नेतृत्व वाली सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया तथा इस बात पर बल दिया कि "लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है।"

- गांधीजी ने ग्राम स्वराज और न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप की वकालत की तथा नौकरशाही शासन की तुलना में सामुदायिक आत्मनिर्भरता और नैतिक विकास पर बल दिया।

- आर्थिक मॉडल:

- अंबेडकर ने राज्य समाजवाद, नियोजित विकास और भूमि सुधार तथा समान मज़दूरी जैसे आर्थिक अधिकारों की वकालत की। उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज मेमोरेंडम (वर्ष 1947) में प्रमुख उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व का प्रस्ताव रखा।

- गांधी: ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार धनी लोग सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पश्चिमी उद्योगवाद की तुलना में लघु उद्योगों और स्वदेशी को प्राथमिकता दी।

और पढ़ें: डॉ. बी.आर. अंबेडकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर कौन थे?, डॉ . बी.आर. अंबेडकर के योगदान क्या हैं?

महात्मा गांधी: प्रमुख गांधीवादी विचारधाराएँ क्या हैं और आज के संदर्भ में उनकी भूमिका क्या है?

डॉ. बी.आर. अंबेडकर को सरकार की श्रद्धांजलि

- भारत रत्न (वर्ष 1990): राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिये मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- अंबेडकर सर्किट (पंचतीर्थ): उनके जीवन से जुड़े पाँच प्रमुख स्थलों का विकास- महू (जन्मस्थान), लंदन (शिक्षा भूमि), नागपुर (दीक्षा भूमि), मुंबई (चैत्य भूमि), और दिल्ली (महापरिनिर्वाण भूमि)।

- भीम ऐप: डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये उनके नाम पर लॉन्च किया गया।

- डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE): अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क UPSC कोचिंग प्रदान करने के लिये 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित किये गए।

- ASIIM योजना: अंबेडकर सामाजिक नवाचार और इनक्यूबेशन मिशन (ASIIM) स्टार्टअप फंडिंग के माध्यम से SC युवा उद्यमियों को समर्थन देता है।

- राष्ट्रीय स्मारक: संकल्प भूमि (वडोदरा) और सतारा में उनके स्कूल जैसे स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया।

- संविधान दिवस (26 नवंबर ): भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिये वर्ष 2015 से मनाया जाता है।

- अंबेडकर जयंती: उनकी जयंती, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो सामाजिक न्याय, दलित अधिकारों और भारतीय संविधान में उनके योगदान का सम्मान करने के लिये एक राष्ट्रीय अवकाश है।

निष्कर्ष

गांधी और अंबेडकर, नियमों में भिन्नता के बावजूद, एक न्यायपूर्ण और समावेशी भारत के निर्माण का लक्ष्य रखते थे। साधनों में मौलिक मतभेद बने रहे: गांधीजी नैतिक अपील के माध्यम से सुधार चाहते थे, जबकि अंबेडकर राज्य-नेतृत्व वाली सोशल इंजीनियरिंग की वकालत करते थे। साथ में, उनकी विरासत आज जाति, असमानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को संबोधित करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: गांधी और अंबेडकर की विचारधाराएँ अलग-अलग थीं, लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता समान थी। उनके दृष्टिकोणों की तुलना कीजिये और भारत के संवैधानिक और सामाजिक दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव का आकलन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉ० भीमराव अंबेडकर ने की थी?

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न: अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद, महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिये। (2015) |