कृषि

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का 8वाँ संस्करण

- 10 Jan 2025

- 17 min read

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जैव-उर्वरक, राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन, MOVCDNER, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मेन्स के लिये:धारणीय कृषि में जैविक कृषि की भूमिका, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, जैविक और प्राकृतिक कृषि |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के 8वें संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया, जिसमें जैविक कृषि में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में जैविक कृषि का निर्यात 20,000 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम क्या है?

- परिचय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा वर्ष 2001 में शुरू की गई NPOP का क्रियान्वयन जैविक उत्पादन मानकों एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- यह जैविक कृषि में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उत्पादन एवं मान्यता के क्रम में NPOP मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विट्ज़रलैंड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिससे भारतीय जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है।

- 8वें NPOP संस्करण की मुख्य विशेषताएँ: इस कार्यक्रम में जैविक कृषि को बढ़ावा देने, परिचालन को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक जैविक बाज़ार में भारत की स्थिति को मज़बूत करने के उद्देश्य से नई पहलों तथा तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

- जैविक उत्पादक समूहों के लिये मान्यता: इसके तहत सरलीकृत प्रमाणीकरण आवश्यकताएँ, उत्पादक समूहों को विधिक दर्जा प्रदान करना, पूर्ववर्ती आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) का स्थान लेना शामिल हैं, जो समूह प्रमाणीकरण के लिये प्रयुक्त एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली थी।

-

तकनीकी प्रगति:

- NPOP पोर्टल: यह जैविक हितधारकों के लिये दृश्यता एवं संचालन में आसानी प्रदान करने पर केंद्रित है।

- जैविक संवर्द्धन पोर्टल: यह किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के साथ व्यापार संबंधी सुझाव तथा प्रशिक्षण में सहायक है।

- ट्रेसनेट 2.0 : यह पारदर्शिता तथा अनुपालन के लिये एक उन्नत प्रणाली है, जो खेत से बाज़ार तक अनुपालन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है जिससे वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिये परिचालन सुव्यवस्थित होता है।

- एग्रीएक्सचेंज पोर्टल: यह डेटा विश्लेषण की सुविधा प्रदान करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों एवं विक्रेताओं को जोड़ता है।

जैविक कृषि क्या है?

- परिचय: इस कृषि प्रणाली में कृत्रिम रसायनों की जगह प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करके मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं लोगों के स्वास्थ्य को महत्त्व दिया जाता है।

- यह पारिस्थितिकी चक्रों, जैवविविधता पर निर्भर होने के साथ पर्यावरणीय लाभों तथा निष्पक्ष संबंधों को बढ़ावा देने के लिये परंपरा, नवाचार और विज्ञान को जोड़ने पर केंद्रित है।

- सामान्यतः जैविक कृषि में बाहरी इनपुट से बचा जाता है लेकिन इसमें जैविक पोषक तत्त्वों के उपयोग की अनुमति होती है।

- जैविक कृषि की स्थिति: वैश्विक जैविक कृषि भूमि के मामले में भारत का स्थान दूसरा है।

- सिक्किम विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है, पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक रूप से कम रासायनिक उपयोग के साथ जैविक कृषि की जाती रही है।

- भारत में विश्व में सबसे अधिक जैविक उत्पादक किसान हैं, जिनकी संख्या 2.3 मिलियन है।

- वर्ष 2023-24 तक लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर (कुल कृषि भूमि का 2.5%) जैविक प्रमाणीकरण के अधीन है।

- शीर्ष चार राज्य मध्यप्रदेश (26%), महाराष्ट्र (22%), गुजरात (15%), और राजस्थान (13%) भारत के कुल जैविक कृषि वाले क्षेत्र का लगभग 76% भाग रखते हैं।

- भारत में प्रमुख जैविक उत्पाद: भारत से निर्यात किये जाने वाले प्रमुख जैविक उत्पादों में अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें शामिल हैं। भारत जैविक कपास उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।

- भारत में जैविक किसानों के प्रकार:

- पारंपरिक जैविक किसान: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसानों जैसे कम आगत वाले क्षेत्रों में स्थित ये किसान, आमतौर पर बगैर प्रमाणीकरण के, जैविक कृषि को एक परंपरा के रूप में अपनाते हैं।

- प्रतिक्रियाशील जैविक किसान: इन किसानों ने मृदा अपरदन, खाद्य विषाक्तता और बढ़ती लागत जैसे मुद्दों की प्रतिक्रिया में जैविक प्रथाओं को अपनाया है। इस समूह में प्रमाणित और गैर-प्रमाणित दोनों किसान शामिल हैं।

- वाणिज्यिक जैविक किसान: ये किसान उद्यम बाज़ार के अवसरों एवं प्रीमियम मूल्यों के लिये जैविक कृषि को अपनाते हैं। जिसमें अधिकांश प्रमाणित हैं, ये घरेलू एवं वैश्विक दोनों बाज़ारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- भारत में जैविक कृषि का विकास:

- राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (NPOF): प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और जैव-उर्वरकों एवं जैव-कीटनाशकों जैसे जैविक आगतों के विकास के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2004 में आरंभ की गई।

-

भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS): प्रमाणन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लागत को कम करने के लिये वर्ष 2011 में आरंभ की गई, जिससे किसानों के लिये प्रमाणन अधिक सुलभ हो सके।

-

परंपरागत कृषि विकास योजना (PMKVY): PMKVY को राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अंतर्गत आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य किसान समूहों, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रमाणन सहायता के माध्यम से पारंपरिक जैविक कृषि संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

-

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER): MOVCDNER का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक कृषि के लिये मूल्य शृंखला निर्माण पर केंद्रित है ताकि किसानों के लिये बाज़ार पहुँच और आय बढ़ाई जा सके।

- FSSAI जैविक खाद्य पदार्थ विनियमन: वर्ष 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और APEDA ने NPOP के अंतर्गत भारत के जैविक नियमों के कार्यान्वयन को मानकीकृत और कारगर बनाने के लिये भारत जैविक और जैविक भारत लोगो के स्थान पर "एकीकृत भारत जैविक" लोगो लॉन्च किया।

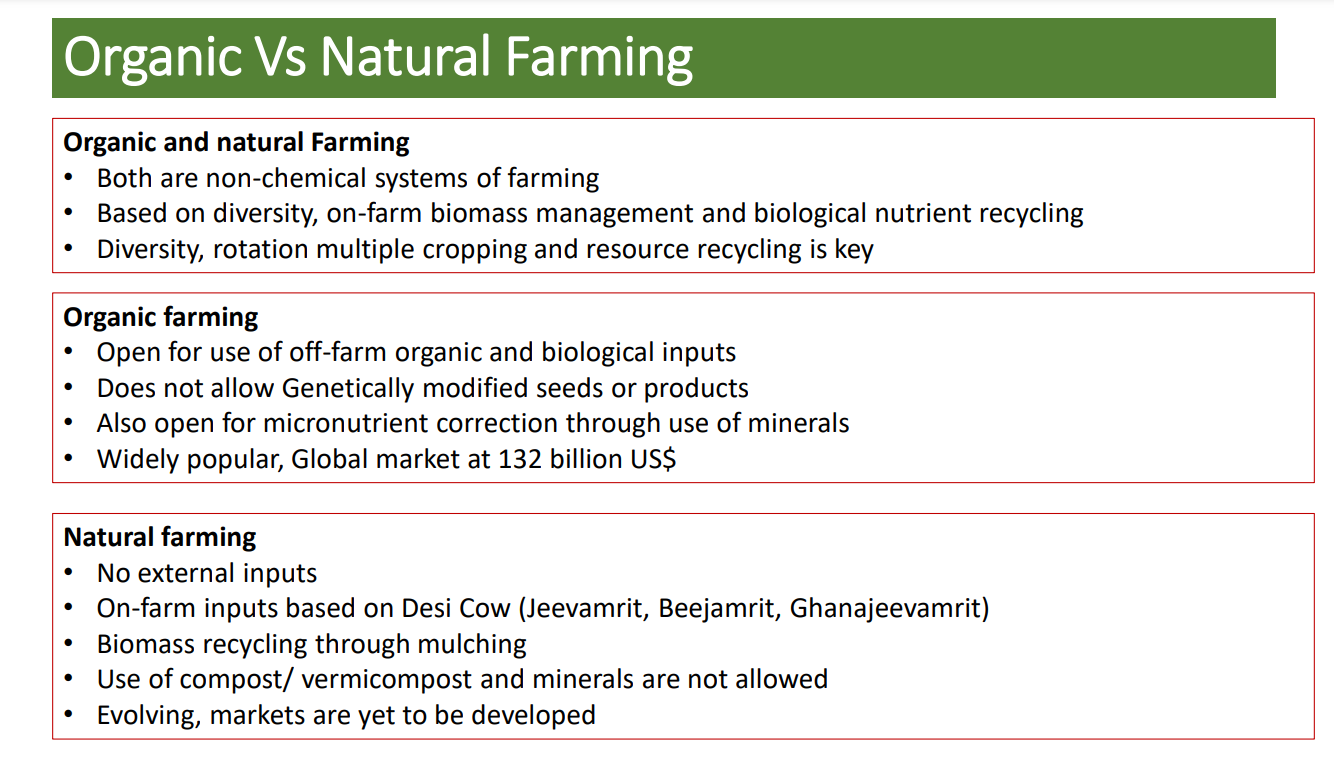

नोट: प्राकृतिक कृषि एक रसायन मुक्त, पारंपरिक कृषि प्रणाली है जो फसलों, वृक्षों और पशुधन को जैवविविधता के साथ एकीकृत करती है।

- यह सिंथेटिक रसायनों को बाहर रखते हुए फार्म बायोमास पुनर्चक्रण, गोबर-मूत्र निर्माण और मृदा वातन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- प्राकृतिक कृषि का उद्देश्य खरीदे गए आगतों (जैविक या रासायनिक) पर निर्भरता को कम करना, इसे लागत प्रभावी बनाना तथा ग्रामीण विकास एवं रोज़गार को बढ़ावा देना है।

भारत में जैविक कृषि के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- उच्च प्रमाणन लागत: जैविक प्रमाणन (जैसे, NPOP, PGS) प्राप्त करना महंगा है, जिससे लघु एवं सीमांत किसान हतोत्साहित होते हैं।

- इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ द्वारा PGS को मान्यता न दिये जाने से NPOP प्रमाणन वाले उत्पादकों की तुलना में भारतीय उत्पादकों की बाज़ार पहुँच सीमित हो जाती है।

- बुनियादी ढाँचे का अभाव: अपर्याप्त शीत भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाएँ और आपूर्ति शृंखला बुनियादी ढाँचे के कारण फसल के बाद नुकसान होता है।

- सीमित जागरूकता: जैविक प्रमाणपत्रों के बारे में जानकारी का अभाव और "प्राकृतिक" तथा "रसायन मुक्त" जैसे भ्रामक लेबल उपभोक्ता विश्वास को खत्म करते हैं तथा वास्तविक जैविक उत्पादों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देते हैं।

- जैविक उत्पादों को उच्च लागत वाला माना जाता है, जिससे निम्न आय वर्ग के लिये इनका आकर्षण सीमित हो जाता है, जबकि उपभोक्ता शिक्षा का अभाव मांग वृद्धि में बाधा डालता है।

- कम उत्पादकता : जैविक कृषि में प्रायः संक्रमण चरण के दौरान कम उपज होती है, क्योंकि उर्वरकों और कीट नियंत्रण एजेंटों जैसे जैविक इनपुट की उपलब्धता सीमित होती है।

- बाज़ार तक पहुँच और प्रीमियम मूल्य निर्धारण: जैविक उत्पादों को सस्ते पारंपरिक सामानों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है, और छोटे किसानों को संगठित बाज़ारों तक पहुँचने और प्रीमियम मूल्य अर्जित करने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।

- वैश्विक व्यापार बाधाएँ: विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न जैविक मानक और विनियमन जैसी गैर-टैरिफ बाधाएँ निर्यात को जटिल बनाती हैं।

- वर्ष 2021 में अमेरिकी जैविक मान्यता समझौते जैसे व्यापार समझौतों को वापस लेने से विकास में बाधा आई।

- जलवायु और कीट चुनौतियाँ: रासायनिक हस्तक्षेप के सीमित उपयोग के कारण जैविक कृषि जलवायु परिवर्तनशीलता और कीट संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील है।

- अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण का अभाव: जैविक कृषि की तकनीकों और उपयुक्त फसल किस्मों पर अपर्याप्त अनुसंधान।

आगे की राह

- प्रमाणन प्रणाली को मज़बूत बनाना: छोटे किसानों के लिये लागत कम करने के लिये NPOP और PGS प्रमाणन को सरल बनाना। दक्षता और पारदर्शिता के लिये प्रमाणन को डिजिटल बनाना।

- अकार्बनिक से जैविक कृषि में रूपांतरण के दौरान सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान करना।

-

बाज़ार संपर्क को बढ़ावा देना: प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क बनाने के लिये FPO और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मज़बूत करना और जैविक किसानों के लिये खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों और उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिये मंच विकसित करना।

-

बेहतर दृश्यता और पहुँच के लिये समर्पित जैविक बाज़ार या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापित करना।

-

-

अनुसंधान एवं विकास: उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी जैविक फसल किस्मों को विकसित करने के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना। किसानों की सहायता के लिये मृदा की उर्वरता और कीट नियंत्रण के लिये क्षेत्र-विशिष्ट समाधान विकसित करना।

-

उपभोक्ता जागरूकता: इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिये प्रभावशाली व्यक्तियों और खेल हस्तियों का लाभ उठाना। विश्वास बनाने और जैविक उत्पादों को अलग पहचान दिलाने के लिये एकीकृत इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना।

-

नीतिगत समर्थन: जैविक किसानों को उपज हानि से बचाने के लिये जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ और बीमा योजनाएँ लागू करना।

- उत्पादन और उपभोग दोनों को प्रोत्साहित करने के लिये जैविक उत्पादों के लिये कर प्रोत्साहन या कम वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरें प्रदान करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में जैविक कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जैविक कृषकों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और उनके समाधान के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. पर्माकल्चर कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से कैसे अलग है? ( 2021)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिये किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? (2021) प्रश्न. जल इंजीनियरी और कृषि-विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुँचा था? (2019) |