प्रारंभिक परीक्षा

स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने ‘उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ (DPIIT) तथा ‘फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी’ (AFD) के साथ साझेदारी में ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0’ के तहत ‘स्वच्छता स्टार्ट-अप चैलेंज’ शुरू की है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0

- SBM-U 2.0 को अगले पाँच वर्षों में 'कचरा मुक्त शहरों' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 01 अक्तूबर, 2021 में लॉन्च किया गया था।

- यह कचरे के स्रोत व इसके पृथक्करण, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण व विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी पुराने डंप साइटों के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है।

- इस मिशन के तहत अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा और सरकार इस जल के अधिकतम पुन: उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- इस चुनौती को स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया है।

- यह चुनौती चार विषयगत क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित करती है, जिसमें (i) सामाजिक समावेश, (ii) ज़ीरो डंप (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), (iii) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और (iv) डिजिटल सक्षमता के माध्यम से पारदर्शिता शामिल है।

- इसका उद्देश्य SBM-U 2.0 के तहत उद्यम विकास के लिये एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है।

- फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD) 10 चयनित स्टार्ट-अप्स में से प्रत्येक को 25 लाख रुपए की सीड फंडिंग और एक वर्ष की अनुकूलित सहायता प्रदान करेगी।

- इसके मूल में नवाचार की भावना के साथ स्टार्ट-अप स्पेस में भारत के अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की अपार संभावनाएँ हैं।

- यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अनुरूप है।

- इस चुनौती को स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया है।

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से प्रभावशाली और बाज़ार के व्यावसायिक समाधान हेतु युवा नवोन्मेषकों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करके स्टार्ट-अप आंदोलन को भुनाना है।

- महत्त्व:

- यह पहल ऐसे समय में की गई है जब फ्राँस और यूरोपीय संघ (यूरोपीय संघ) प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक संधि पर बातचीत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

- यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज स्टार्ट-अप स्पेस तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसमें भारत 70 से अधिक यूनिकॉर्न (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन को पार कर) के साथ दुनिया में अग्रणी है।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु पहलें:

- वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर वैश्विक नेताओं ने "प्लास्टिक प्रदूषण को हराने" और प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया।

- G-20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों के समूह ने वैश्विक स्तर पर समुद्री प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने हेतु एक नए कार्यान्वयन ढांँचे को अपनाने पर सहमति व्यक्त की।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान के लिये बुनियादी ढांँचे की स्थापना हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय को ज़िम्मेदार होना चाहिये।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा पेश की।

- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक नए राष्ट्रीय ढांँचे के तहत कार्य किया जा रहा है, जो निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में तीसरे पक्ष का ऑडिट शुरू करेगा।

- प्लास्टिक को उसकी मूल्य शृंखला से कम करने के लिये समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के सहयोग से सितंबर 2021 में इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया गया जो एशिया में इस प्रकार का प्रथम पैक्ट था।

स्रोत- पी.आई.बी.

प्रारंभिक परीक्षा

वीरता पुरस्कार

73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के छह कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है।

- इनमें से पाँच को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।

- ‘वीरता पुरस्कारों’ की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है- गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

प्रमुख बिंदु

- भारत में वीरता पुरस्कार:

- स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभिक तीन वीरता पुरस्कार- परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किये गए थे, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।

- इसके बाद वर्ष 1952 में अन्य तीन वीरता पुरस्कार- ‘अशोक चक्र वर्ग-I’, ‘अशोक चक्र वर्ग-II’ और ‘अशोक चक्र वर्ग-III’ स्थापित किये गए, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।

- जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।

- इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम है- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।

- पुरस्कार के लिये पात्र लोग:

- थल सेना, नौसेना और वायु सेना या किसी भी आरक्षित बल, प्रादेशिक सेना तथा किसी अन्य कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सभी अधिकारी इन पुरस्कारों के लिये पात्र हैं।

- उपर्युक्त कर्मियों के अतिरिक्त मैट्रॉन, नर्स, नर्सिंग सेवाओं के कर्मचारी और अस्पतालों एवं नर्सिंग सेवाओं से संबद्ध कर्मचारी, नियमित या अस्थायी भी इसके लिये पात्र हैं।

- सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:

- परमवीर चक्र:

- यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध (चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में या हवा में) के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिये दिया जाता है।

- महावीर चक्र:

- यह ज़मीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिये दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।

- वीर चक्र:

- यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।

- सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार:

- अशोक चक्र:

- यह शांतिकाल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई या बलिदान के लिये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है।

- यह शांतिकाल में विशिष्ट बहादुरी या किसी अन्य साहस या वीरता या आत्म-बलिदान से संबंधित कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है।

- कीर्ति चक्र:

- यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शांति काल में साहसिक कार्रवाई करने या आत्म-बलिदान के लिये दिया जाता है।

- शौर्य चक्र:

- यह असाधारण वीरता के लिये सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है।

- अशोक चक्र:

- अन्य पुरस्कार:

- सेना पदक:

- यह थलसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के कार्यों के लिये दिया जाता है।

- नौसेना पदक:

- यह नौसेना में कर्तव्य या साहस के प्रति असाधारण समर्पण के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये दिया जाता है।

- वायुसेना पदक:

- यह वायुसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये प्रदान किया जाता है।

- सेना पदक:

- परमवीर चक्र:

स्रोत- द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा

क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस)

हाल ही में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (Regional Rapid Transit System- RRTS) के अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि आरआरटीएस (RRTS) लगभग 1.5 लाख निजी वाहनों को सड़क से हटाकर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी।

- यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद से होते हुए मेरठ (उत्तर प्रदेश) के मोदीपुरम पहुंचेगा।

- राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तरह का पहला आरआरटीएस है जिसकी ट्रैक पर ट्रेन की औसत रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा रहेगी और यात्री 50-60 मिनट में मेरठ पहुँच सकेगें।

प्रमुख बिंदु

- भूमिका:

- योजना आयोग द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिये एक मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Urban Development ) के सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

- इसे क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली ‘क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली’ (RRTS) पर विशेष ज़ोर देने के साथ एनसीआर 2032 के लिये एकीकृत परिवहन योजना में शामिल किया गया था।

- टास्क फोर्स ने 8 कॉरिडोर की पहचान की और कार्यान्वयन हेतु तीन कॉरिडोर अर्थात् दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर को प्राथमिकता दी।

- RRTS के बारे में:

- ‘क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली’ NCR में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई, उच्च गति, उच्च क्षमता, आरामदायक कम्यूटर सेवा है।

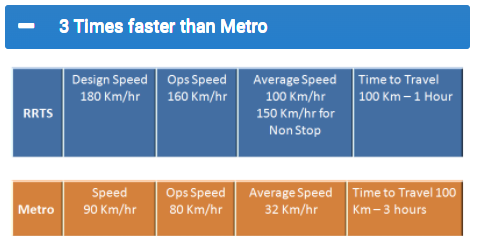

- RRTS परंपरागत रेलवे से भी अलग है क्योंकि यह उसकी तुलना में अधिक विश्वसनीय है तथा उच्च गति के साथ अधिक चक्र पूरे करती है।

- RRTS मेट्रो से अलग है क्योंकि इसमें मेट्रो की तुलना में कम स्टॉप और अधिक गति होती है तथा अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

- इच्छित लाभ:

- पर्यावरण के अनुकूल: कॉरिडोर से कुल वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से 2.5 लाख टन CO2 के कम उत्सर्जित होने का अनुमान है जिससे शहर स्वच्छ और रहने के लिये एक बेहतर जगह बन जाएगे ।

- आर्थिक विकास: कॉरिडोर के साथ सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की हिस्सेदारी को 37% से बढ़ाकर 63% करने का अनुमान है।

- हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास होगा, जिससे एक ही स्थान पर होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों के बजाय समाज के सभी वर्गों और विकास के कई बिंदुओं पर आर्थिक लाभ मिलेगा।

- सतत् शहरीकरण: यह परियोजना भारत के अन्य शहरी क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले रैपिड शहरी ट्रांज़िट कॉरिडोर विकसित करने हेतु एक मॉडल के रूप में काम करेगी।

- यह NCR में यातायात की भीड़ और परिवहन क्षेत्र से कुल उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय अनार के लिये बांग्लादेश शीर्ष गंतव्य

बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिये शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है।

- पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) में भारत ने 68,502.9 टन फलों का निर्यात किया था, जिसमें से 36,906.77 टन (50% से अधिक) बांग्लादेश को किया गया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- अनार (पुनिका ग्रेनटम) दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है।

- यह अर्द्ध-शुष्क परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे औसत समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जा सकता है। यह गर्म एवं शुष्क तथा सर्दियों में अच्छी तरह से उगता है, बशर्ते कि उपयुक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो।

- अनार अधिकांशतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में उगाया जाता है, अनार राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये एक प्रमुख निर्यात फसल के रूप में उभरा है।

- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय निर्यात लगभग 50,000-60,000 टन पर स्थिर हो गया है, क्योंकि फलों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने के कारण विकास क्षमता प्रभावित हुई है।

- जबकि यूरोपीय संघ एक प्रमुख बाज़ार है जहांँ फल प्रीमियम मूल्य प्राप्त करते हैं और वहांँ गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले मानक अधिक हैं।

- निर्यात के लिये तैयार फलों की अनुपलब्धता ने पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय निर्यातकों के आकर्षण को कम किया है।

- अनार (पुनिका ग्रेनटम) दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है।

- बांग्लादेश में निर्यात वृद्धि के कारण:

- परिवहन में आसानी और अपेक्षाकृत आसान आयात मानदंडों (Ease of transportation and relatively relaxed import norms) ने भारतीय उत्पादकों को अपने फल (fruit) बांग्लादेश ले जाने में मदद की है, भले ही यूरोपीय देशों को निर्यात के हिस्से में गिरावट आई है।

- यह फल (fruit) पूरे वर्ष बांग्लादेश को निर्यात किया जा सकता है और इस प्रकार यूरोपीय मौसम समाप्त होने पर भी अपनी उपज भेज सकते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 28 जनवरी, 2022

लाला लाजपत राय

28 जनवरी, 2022 को देश भर में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोज़पुर ज़िले के ‘धुडीके’ नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज (Arya Samaj) में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी (लाल-बाल-पाल) बनाई। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में ‘होम रूल लीग ऑफ अमेरिका’ की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिये नैतिक समर्थन मांगा। उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिये वर्ष 1897 में ‘हिंदू राहत आंदोलन’ की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1921 में ‘सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी’ की स्थापना की। वे आर्य गजट के संपादक एवं संस्थापक थे। साथ ही उन्होने वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला भी रखी। उन्हें 'पंजाब केसरी' (Punjab Kesari) और 'पंजाब का शेर' (Lion of Punjab) नाम से भी जाना जाता था।

डेटा गोपनीयता दिवस

प्रतिवर्ष 28 जनवरी को दुनिया भर में डेटा गोपनीयता दिवस (DPD) का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं एवं सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना है। यह दिवस गोपनीयता की संस्कृति विकसित करने हेतु सभी हितधारकों को अपना दायित्त्व निभाने के लिये प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष ‘डेटा गोपनीयता दिवस’ की थीम है- 'प्राइवेसी मैटर्स।’ यह थीम दर्शाती है कि गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है और साथ ही यह डेटा गोपनीयता को लेकर जवाबदेही की भावना पैदा करती है। ध्यातव्य है कि भारत में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कई प्रयास किये गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण के अनुशासन में कानून का प्रस्ताव करने के लिये न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 के रूप में अपनी रिपोर्ट और मसौदा सरकार को सौंपा। संसद ने वर्ष 2019 में इसे संशोधित किया और नए विधेयक को ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019’ नाम दिया।

राष्ट्रीय पर्यटन दिवस

25 जनवरी, 2022 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिवस’ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के लिये इस वर्ष की थीम ‘ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन’ रखी गई थी। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को राष्ट्र के विकास में पर्यटन के महत्त्व के विषय में जागरूक करना है। साथ ही यह दिवस भारत की विशिष्ट धरोहर को दुनिया भर के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाया जाता है। पर्यटन विश्व भर में लाखों लोगों के लिये आजीविका का अवसर प्रदान करता है और इससे भी कहीं अधिक लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है और ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गौरतलब है कि वैश्विक पर्यटन उद्योग महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले उद्योगों में से एक है और महामारी ने इस उद्योग को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है।

आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िलों का निर्माण

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के मौजूदा 13 ज़िलों की सीमाओं का परिसीमन करके 13 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में ज़िलों की कुल संख्या 26 हो गई है। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश भाषायी आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था और इससे पहले 1979 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक नया ज़िला बनाया गया था। यह विजयनगरम ज़िला था। विदित हो कि नए ज़िले बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। ऐसा या तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना भी पारित कर सकती हैं।