प्रारंभिक परीक्षा

हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS)

स्रोत: द हिंदू

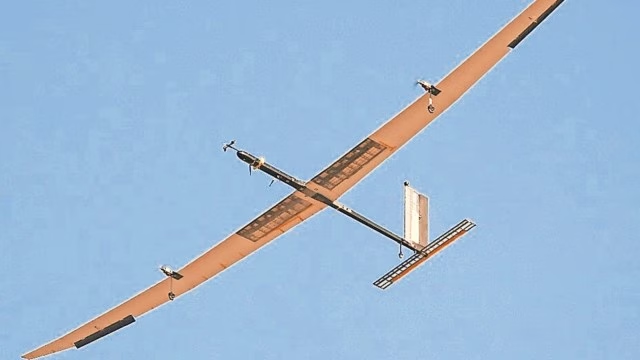

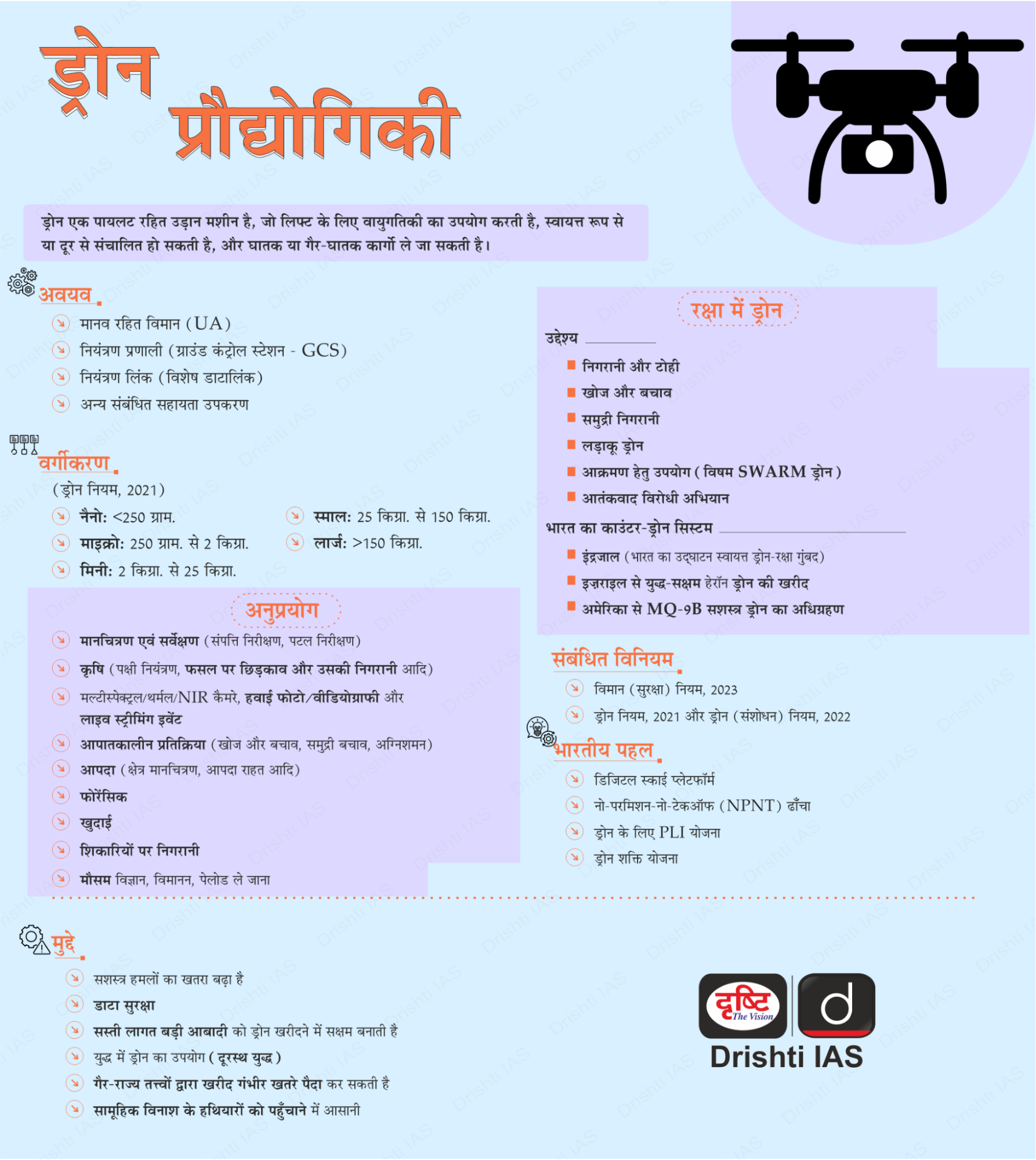

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR)- राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला (National Aerospace Laboratories- NAL) ने हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) पर सफल परीक्षण किया जो मानव रहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle- UAV) प्रौद्योगिकी में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) क्या है?

- परिचय:

- HAPS एक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित UAV है। यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों तक समताप मंडल में बना रह सकता है।

- HAPS समताप मंडल (पृथ्वी की सतह से 6-50 किमी. ऊपर विस्तरित क्षेत्र) में संचालित होता है और 18-20 किमी. की ऊँचाई पर अपनी अवस्थिति बना सकता है जो वाणिज्यिक हवाई जहाज़ों की ऊँचाई से लगभग दोगुना है। इस ऊँचाई पर संचालन करने की यह क्षमता उन्हें उपग्रहों के समान अनुवीक्षण करने की क्षमता प्रदान करती है।

- HAPS को निरंतर अनुवीक्षण, संचार और विशेषज्ञ विज्ञान मिशनों के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- HAPS प्रौद्योगिकी वर्तमान में विकास चरण में है और भारत द्वारा इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया जो इसे उन देशों में शामिल करती है जो वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं।

- HAPS एक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित UAV है। यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों तक समताप मंडल में बना रह सकता है।

- आवश्यकता:

- सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन अथवा गतिविधियों का पता लगाने, विशेष रूप से वर्ष 2017 में घटित डोकलाम गतिरोध के मद्देनज़र, के लिये की निरंतर अनुवीक्षण करने हेतु HAPS के विकास की आवश्यकता है।

- बैटरी चालित UAV और उपग्रहों की सीमाओं का समाधन करने हेतु सौर ऊर्जा चालित UAV का विकास आवश्यक है।

- HAPS के संचालन की लागत पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में काफी कम है क्योंकि इसमें रॉकेट लॉन्च की आवश्यकता नहीं होती है।

- बहुमुखी प्रतिभा और अनुप्रयोग:

- अगर किसी आपदा के कारण सामान्य नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो HAPS को आपदा स्थितियों में तैनात किया जा सकता है और दूरदराज़ के इलाकों में मोबाइल संचार नेटवर्क (5जी तरंगें) प्रदान किया जा सकता है।

- वे उपग्रहों की तुलना में अधिक अनुकूलनीय हैं और "आकाश में टावरों" के रूप में कार्य करते हुए, ऊपर से भूमि के एक क्षेत्र का मानचित्रण कर सकते हैं।

CSIR- राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाएँ (National Aerospace Laboratories-NAL):

- NAL, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) का एक घटक, 1959 में बेंगलुरु में स्थापित, देश के नागरिक क्षेत्र में एकमात्र सरकारी एयरोस्पेस अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है।

- CSIR-NAL एक उच्च प्रौद्योगिकी-उन्मुख संस्थान है जो एयरोस्पेस में उन्नत विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- CSIR-NAL ने सभी भारतीय राष्ट्रीय एयरोस्पेस कार्यक्रमों के लिये महत्त्वपूर्ण मूल्य-वर्धित इनपुट प्रदान किये हैं।

- CSIR-NAL का कार्य मज़बूत विज्ञान सामग्री के साथ एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, छोटे, मध्यम आकार के नागरिक विमानों का डिज़ाइन और निर्माण करना तथा सभी राष्ट्रीय एयरोस्पेस कार्यक्रमों का समर्थन करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. कभी-कभी समाचार में उल्लिखित "टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD)" क्या है? (2018) (a) इज़रायल की एक रडार प्रणाली उत्तर: c |

प्रारंभिक परीक्षा

प्रस्तावना में संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न

स्रोत: द हिंदू

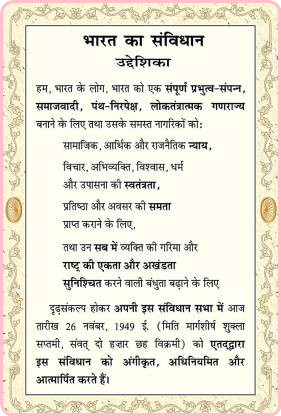

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रश्न किया कि क्या संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर, 1949 को अपनाने की तारीख को बदले बिना संशोधित किया जा सकता था।

- 42वें सांविधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने के लिये प्रस्तावना में केवल एक बार वर्ष 1976 में संशोधन किया गया था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है?

- परिचय:

- प्रस्तावना किसी प्रलेख का परिचयात्मक कथन होता है जिसमें प्रलेख के दर्शन और उद्देश्य उल्लिखित होते हैं।

- भारतीय संविधान की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है।

- संविधान के संदर्भ में प्रतावना में इसके निर्माताओं के उद्देश्य, इसके निर्माण की पृष्ठभूमि और राष्ट्र के मूल मूल्यों तथा सिद्धांतों का प्रस्तुतीकरण होता है।

- भारत के संविधान की प्रस्तावना के आदर्श जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा निर्धारित किये गए थे जिसका अंगीकरण संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को किया गया था।

- प्रख्यात न्यायविद् और संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालखीवाला के अनुसार प्रस्तावना 'संविधान का पहचान पत्र' है।

- प्रस्तावना किसी प्रलेख का परिचयात्मक कथन होता है जिसमें प्रलेख के दर्शन और उद्देश्य उल्लिखित होते हैं।

- संरचना:

- प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता में निहित है।

- प्रस्तावना के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।

- प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिये न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता बनाए रखने के लिये भाईचारे को बढ़ावा देना है।

- प्रस्तावना में इसके अंगीकरण की तिधि का उल्लेख, जो कि 26 नवंबर, 1949 है, किया गया है।

- स्थिति और संशोधनशीलता:

- बेरुबारी यूनियन केस, 1960: बेरुबारी मामले के माध्यम से, न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क के लिये कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इसलिये यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973: इस मामले में पहली बार किसी रिट याचिका पर सुनवाई के लिये 13 जजों की बेंच बुलाई गई थी। न्यायालय ने माना कि:

- संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा।

- यह माना गया कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान की 'मूल संरचना' में कोई संशोधन न किया जाए।

- परिणामस्वरूप प्रस्तावना को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया और प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' तथा 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

- 'संप्रभु' और 'लोकतांत्रिक' के बीच 'समाजवादी' तथा 'धर्मनिरपेक्ष' जोड़ा गया।

- 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदल दिया गया।

- परिणामस्वरूप प्रस्तावना को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया और प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' तथा 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

- इसके अलावा अदालत ने माना कि प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान के कानून और प्रावधानों की व्याख्या में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला, 1994: सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? (2021) (a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य उत्तर: (b) प्रश्न 2. भारत के संविधान की उद्देशिका है? (2020) (a) संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। उत्तर: (d) प्रश्न 3. भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? (2017) (a) उद्देशिका उत्तर: (a) प्रश्न 4. निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन-सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? (2017) (a) विचार की स्वतंत्रता उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. ‘उद्देशिका’ (प्रस्तावना) में शब्द 'गणराज्य' के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण की चर्चा कीजिये। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? (2016) |

रैपिड फायर

स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया।

- स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ तथा उनका मूल नाम मूल शंकर तिवारी था।

- उन्होंने सत्य की खोज में पंद्रह वर्षों (1845-60) तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण किया।

- स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) स्कूल वर्ष 1886 में स्थापित किया गया।

- पहली आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में मुंबई में स्थापित की गई और बाद में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया।

- उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें 'भारत की युगीन शिला' के रूप में देखा जो हिंदू धर्म का अपरिहार्य तथा वास्तविक मूल कारक है।

- उन्होंने "वेदों की ओर लौटो" का नारा दिया।

और पढ़ें…स्वामी दयानंद सरस्वती

रैपिड फायर

भारत-सऊदी अरब के मध्य पहला सैन्य अभ्यास

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सदा तनसीक (Sada Tanseeq)' महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ।

- यह 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास था जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता हासिल करना और संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) के आदेश के तहत परिचालन प्रक्रियाओं तथा युद्ध अभ्यासों से एक-दूसरे को परिचित कराना था।

- दोनों टुकड़ियों ने संयुक्त रूप से सत्यापन चरण में भाग लिया जिसमें अस्थायी ऑपरेटिंग बेस का निर्माण, एक खुफिया निगरानी और टोही ग्रिड की स्थापना तथा मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना शामिल थी।

- भारत और सऊदी अरब के बीच एक ओर संयुक्त अभ्यास अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास (नौसेना) है।

भारत के प्रमुख समुद्री अभ्यास

|

समुद्री अभ्यास का नाम |

देश |

|

SLINEX |

श्रीलंका |

|

भारत-बांग्लादेश समन्वित गश्ती (CORPAT) |

बांग्लादेश |

|

JIMEX |

जापान |

|

नसीम-अल-बहर |

ओमान |

|

इंद्र |

रूस |

|

जायरे-अल-बहर |

कतर |

|

समुद्र शक्ति |

इंडोनेशिया |

|

भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (भारत-थाई CORPAT) |

थाईलैंड |

|

IMCOR |

मलेशिया |

|

सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) |

सिंगापुर |

|

AUSINDEX |

ऑस्ट्रेलिया |

|

मालाबार |

जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका |

रैपिड फायर

ब्रूमेशन सरीसृपों में एक जीवित रहने की रणनीति

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने ब्रुमेशन नामक सरीसृपों (reptiles) द्वारा अपनाई गई जीवित रहने की रणनीति पर प्रकाश डाला है।

- ब्रुमेशन, उनके चक्र का एक प्राकृतिक घटक, सरीसृपों में निष्क्रियता या कम गतिविधि की स्थिति है, जो स्तनपायियों में शीत निष्क्रियता/हाइबरनेशन के समान है, जो आमतौर पर अपर्याप्त भोजन आपूर्ति के साथ ठंडे महीनों में होता है।

- सरीसृप ठंडे खून वाले कशेरुक (कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं) प्राणी हैं। उनकी त्वचा सूखी होती है जो शल्कों या हड्डी की प्लेटों से ढकी होती है और आमतौर पर नरम छिलके वाले अंडे देती हैं।

- सरीसृप ऊर्जा बचाने के लिये ब्रूमेशन में प्रवेश करते हैं और जब तापमान गिरता है तथा भोजन दुर्लभ हो जाता है तो कठोर परिस्थितियों को सहन करते हैं, जिससे वे तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि वे अनुकूल वातावरण में भोजन एवं प्रजनन के लिये फिर से उभर न सकें।

- सरीसृप आश्रय वाले क्षेत्रों जैसे कि बिलों या चट्टान की दरारों में चले जाते हैं, जिससे चयापचय धीमा हो जाता है और लंबे समय तक बिना खाए सहना पड़ता है।

- शोधकर्त्ताओं ने कछुए, साँप और छिपकलियों सहित विभिन्न सरीसृप प्रजातियों में ब्रूमेशन के उदाहरणों का दस्तावेज़ीकरण किया है, जिनमें से प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिये अद्वितीय व्यवहार प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें: विश्व का सबसे छोटा सरीसृप

रैपिड फायर

स्मार्ट खाद्य अनाज भंडारण प्रणाली (सुरक्षा) तकनीक

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने स्मार्ट खाद्य अनाज भंडारण प्रणाली (SAFEETY) तकनीक को मेसर्स पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। यह देश में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।

- SAFEETY, जिसे MeitY के मार्गदर्शन में सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (SAMEER) द्वारा विकसित किया गया है, में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) ट्रैसेबिलिटी, ऑनलाइन वज़न और नमी माप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित अनाज से नमी को हटाने के साथ अनाज बैग की लोडिंग तथा अनलोडिंग की सुविधा है।

- यह उन्नत प्रणाली लगभग एक ट्रक (लगभग 28 टन) अनाज को केवल 40 मिनट में संभाल सकती है।

- सुरक्षा का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकसित भारत@2047 के नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल परिवर्तन तथा नवाचार में वैश्विक नेतृत्व करना है।

- यह तकनीक फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करने तथा देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगी।

और पढ़ें: डिजिटल कृषि