प्रारंभिक परीक्षा

पिरामिड निर्माण में नील नदी की विलुप्त शाखा का महत्त्व

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में एक अध्ययन में नील नदी की एक प्राचीन शाखा की खोज की गई है, जो मिस्र के पिरामिडों तक श्रमिकों और सामग्रियों के परिवहन में सहायता करती थी, जो अब आधुनिक परिदृश्यों के नीचे दफन हो गई है।

- शोधकर्त्ताओं ने अब लुप्त हो चुकी नील नदी की अहरामत शाखा के मार्ग का पता लगाने के लिये उपग्रह चित्रों, हाई-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल उन्नयन डेटा और ऐतिहासिक मानचित्रों सहित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- लिश्त (गांव) से गीज़ा (शहर) तक एक पूर्व में अज्ञात नील चैनल, अहरामत शाखा का रहस्योद्घाटन, पिरामिड निर्माण के लिये श्रमिकों और सामग्रियों के परिवहन में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है तथा उनके भौगोलिक एवं तार्किक पहलुओं के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन, टेक्टोनिक परिवर्तन व मानवीय गतिविधियों जैसी प्राकृतिक घटनाओं के साथ-साथ मरुस्थलीकरणऔर वर्षा में परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय कारकों ने समय के साथ नील नदी के परिदृश्य एवं शाखाओं को बदल दिया है, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जल प्रणालियाँ प्रभावित हुई हैं।

मिस्र के पिरामिडों के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- मिस्र के पिरामिड विशाल, प्राचीन पत्थर की संरचनाएँ हैं, जो पुराने साम्राज्य (लगभग 2700-2200 ईसा पूर्व) और मध्य साम्राज्य काल (2050-1650 ईसा पूर्व) के दौरान फराओ (प्राचीन मिस्र के शासकों) तथा महत्त्वपूर्ण हस्तियों की कब्रों के रूप में बनाई गई थीं।

- मिस्र में 118 से अधिक पिरामिडों की पहचान की गई है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध गीज़ा के तीन पिरामिड हैं:

- गीज़ा का महान पिरामिड: प्राचीन विश्व के सात अजूबों में से सबसे पुराना और अब तक का सबसे बड़ा पिरामिड। इसका निर्माण फराओ खुफु (चेओप्स) के लिये किया गया था।

- खफरे (शेफ्रेन) का पिरामिड: यह पिरामिड अपने अधिक तीखे कोण तथा पास में स्थित मानव सिर और सिंह के शरीर वाली विशाल मूर्ति की उपस्थिति के कारण महान पिरामिड से बड़ा प्रतीत होता है।

- मेनकौर का पिरामिड (माइसेरिनस): गीज़ा के तीन मुख्य पिरामिडों में से यह सबसे छोटा है, जिसे फराओ मेनकौर के लिये बनाया गया था।

नील नदी:

- नील नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी, अफ्रीका से निकलती है।

- पूर्वोत्तर अफ्रीका से उत्तर की ओर बहती हुई नील नदी भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु पर पहुँचने से पूर्व मिस्र तथा 10 अन्य अफ्रीकी देशों, जिनमें बुरुंडी, तंज़ानिया, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, सूडान, इथियोपिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं, से होकर गुजरती है।

- नील नदी तीन प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी है- ब्लू नील, अटबारा जो इथियोपिया के ऊँचे इलाकों से बहती हैं तथा व्हाइट नील जिसकी मुख्य धाराएँ विक्टोरिया और अल्बर्ट झीलों में जाकर गिरती हैं।

- नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसे अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है।

UPSCसिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये : (2020) नदी में जाकर मिलती है

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |

प्रारंभिक परीक्षा

प्रवासी डायड्रोमस मछलियाँ

स्रोत: डाउन टू अर्थ

एक हालिया अध्ययन ने दुर्लभ प्रवासी मछली प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिये समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas- MPA) की प्रभावशीलता के बारे में चिंता व्यक्त की है।

- अध्ययन में पाया गया कि इन संरक्षित क्षेत्रों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा लक्ष्य प्रजातियों के मूल आवासों के साथ संरेखित नहीं है, जिससे वर्तमान संरक्षण प्रयासों की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

डायड्रोमस मछली (Diadromous Fish) प्रजातियों के बारे में अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं?

- अध्ययन के बारे में:

- अध्ययन में 11 दुर्लभ और डेटा का अभाव डायड्रोमस मछली प्रजातियों की जाँच की गई। ये प्रजातियाँ लवणीय जल और स्वच्छ जल के वातावरण के बीच प्रवास करती हैं।

- निष्कर्ष:

- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि इन प्रजातियों के लिये मॉडल किये गए मुख्य आवासों में से केवल 55% ही निर्दिष्ट MPA के साथ अतिव्याप्त थे।

- और इन संरक्षित क्षेत्रों में से केवल 50% में ही मछलियों की सुरक्षा के लिये उपाय किये गए थे।

- भूमध्यसागरीय ट्वाइट शाद (Mediterranean twaite shad) जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों में से 30% से भी कम का मूल निवास स्थान MPA के अंतर्गत था।

- यूरोपीय ईल (European Eel) और यूरोपीय स्मेल्ट (European Smelt) जैसी प्रजातियाँ, जिनके लगभग 70% मूल निवास स्थान MPA के अंतर्गत थे।

- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि इन प्रजातियों के लिये मॉडल किये गए मुख्य आवासों में से केवल 55% ही निर्दिष्ट MPA के साथ अतिव्याप्त थे।

- मछलियों के सामने चुनौतियाँ:

- डायड्रोमस मछलियाँ (Diadromous Fish) अनेक प्रकार के मानवजनित दबावों जैसे कृषि और प्रदूषक अपवाह, आवास विनाश, प्रवास में बाधाएँ, मछली पकड़ना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।

- अपने जीवन चक्र के दौरान, ये मछलियाँ स्वच्छ जल और समुद्री आवासों के बीच प्रवास करती हैं और उनके प्रवास में आने वाली बाधाएँ, जैसे बाँध व अवरोधों (weirs and locks), उनके आवागमन को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- मछलियाँ समुद्र के उत्तरी भागों की ओर बढ़ रही हैं जबकि गर्म पानी उन्हें ठंडे क्षेत्रों की ओर प्रवाहित कर रहा है।

- आवास की क्षति या भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण इन मछलियों की दक्षिणी आबादी (Southern Populations) में उल्लेखनीय कमी आ रही है।

- उनके प्रवास का समय भी बदल रहा है, जिससे उनकी संतानों के जीवित रहने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा उनके लिए भोजन प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है।

डायड्रोमस मछलियाँ क्या हैं?

- परिचय:

- ये मछलियों का एक समूह है जो अपने पूरे जीवन में स्वच्छ जल और लवणीय जल के वातावरण के बीच प्रवास करते हैं।

- यह अनूठा जीवन चक्र उन्हें प्रत्येक आवास में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

- प्रकार:

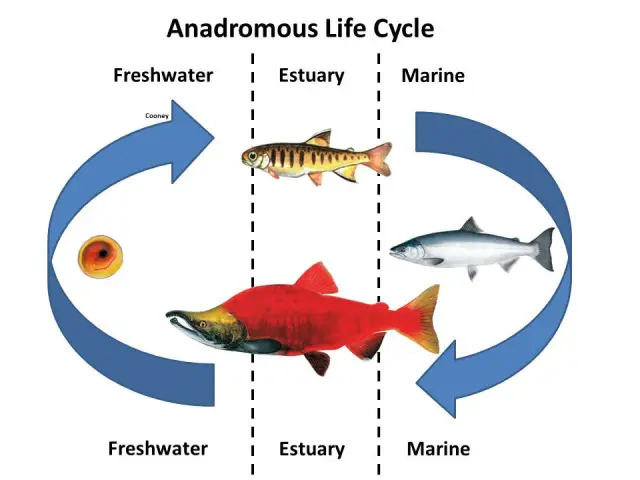

- एनाड्रोमस मछलियाँ: ये मछलियाँ अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताती हैं, लेकिन अंडे देने के लिये स्वच्छ जल की नदियों और झरनों में लौट आती हैं।

- उदाहरण: सैल्मन (Salmon), ट्राउट (Trout) और शाद (Shad)।

- एनाड्रोमस मछलियाँ: ये मछलियाँ अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताती हैं, लेकिन अंडे देने के लिये स्वच्छ जल की नदियों और झरनों में लौट आती हैं।

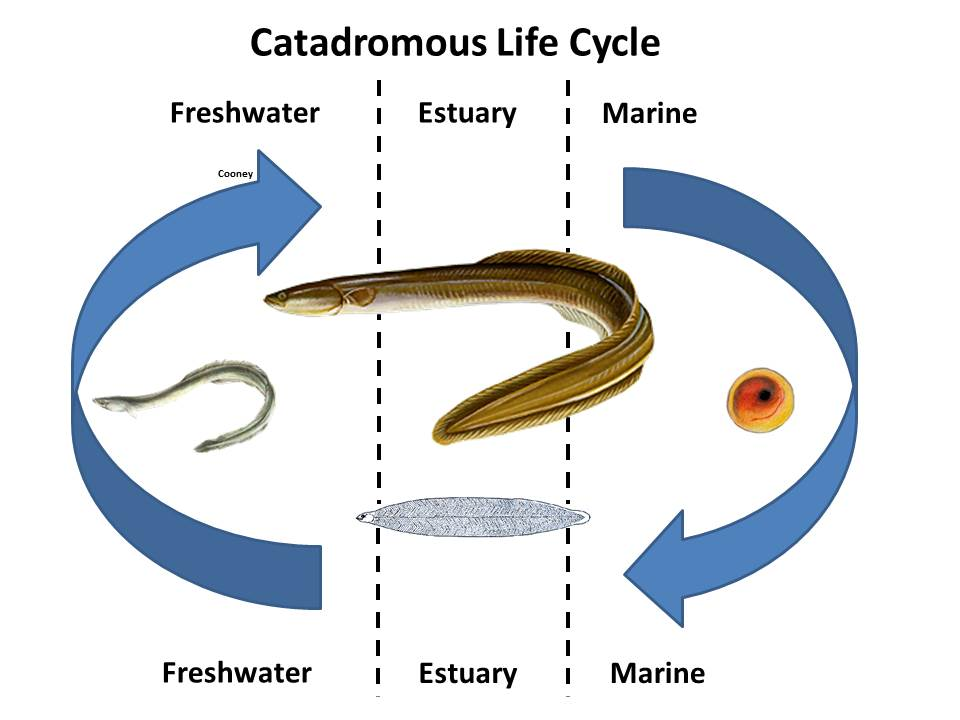

- कैटाड्रोमस मछली: ये मछलियाँ अपना अधिकांश जीवन स्वच्छ जल में बिताती हैं, लेकिन अंडे देने के लिये समुद्र की ओर पलायन करती हैं।

- उदाहरण: ईल (Eel)

और पढ़ें: समुद्री संरक्षित क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊँचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का हैं। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है?(2016) (a) अंडमान द्वीप उत्तर: (a) |

रैपिड फायर

विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट

स्रोत: द हिंदू

जापानी शोधकर्त्ताओं ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, लिग्नोसैट बनाया है, जो मैगनोलिया की लकड़ी से बना है तथा जिसके प्रत्येक किनारे की माप मात्र 10 सेंटीमीटर है।

- सैटेलाइट को सितंबर 2024 में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station- ISS) तक प्रक्षेपित किया जाएगा, जहाँ इसकी मज़बूती और स्थायित्व का आकलन करने के लिये इसे जापानी ISS प्रयोग मॉड्यूल द्वारा तैनात किया जाएगा।

- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि जब यह उपकरण पुनः वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इसका लकड़ी से बना भाग पूरी तरह से जल जाएगा, जिससे हानिकारक धातु कणों का निर्माण बाधित होगा, जो सैटेलाइट के सेवानिवृत्त होने पर पर्यावरण और दूरसंचार को प्रभावित कर सकते हैं।

- एक अन्य घटनाक्रम में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency- ESA) और जाक्सा (JAXA) द्वारा कैलिफोर्निया से अर्थकेयर सैटेलाइट को रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जो तीन वर्षों तक पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करेगा और अध्ययन करेगा कि मेघ जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

और पढ़ें: इसरो का नया NavIC उपग्रह NVS-01

रैपिड फायर

रेड फ्लैग अभ्यास

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

आठ भारतीय राफेल लड़ाकू विमान, दो IL-78 एयर-टू-एयर रिफ्यूलर और तीन C-17 ग्लोबमास्टर-III रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान के साथ, अमेरिका के अलास्का में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय 'रेड फ्लैग' अभ्यास में भाग लेने के लिये तत्पर हैं।

- दो सप्ताह तक चलने वाले उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास, रेड फ्लैग अभ्यास का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिकों को एकीकृत करना है, जिसमें 1 से 14 जून, 2024 तक चार देशों के 100 से अधिक विमान और लगभग 3,100 कार्मिक भाग लेंगे।

- भारतीय वायु सेना ने रेड फ्लैग अभ्यास में दो बार भाग लिया, जिसे सबसे यथार्थवादी वायु युद्ध प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है, जहाँ लड़ाकू पायलट कई लक्ष्यों, वास्तविक खतरों और विरोधी शक्तियों के विरुद्ध कौशल को निखारते हैं।

- अन्य युद्ध अभ्यास जिनमें भारतीय वायुसेना नियमित रूप से भाग लेती है:

|

वायु युद्ध अभ्यास |

स्थान |

|

इनिओचोस (Iniochos) |

यूनान (Greece) |

|

ओरियन |

फ्राँस |

|

ब्लू फ्लैग |

इजरायल |

|

पिच ब्लैक |

ऑस्ट्रेलिया |

|

डेज़र्ट फ्लैग |

संयुक्त अरब अमीरात |

और पढ़ें: अमेरिका ने रेड फ्लैग रद्द किया

रैपिड फायर

रुद्रम-II

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान से हवा-से-सतह पर मार करने वाली रुद्रम-II मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- रुद्रम-II एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु-प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, जो हवा-से-सतह पर मार करने में सक्षम है।

- यह शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को नष्ट कर सकती है।

- यह भारत की हवाई सुरक्षा और रक्षा तैयारियों को मज़बूती प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा ‘शक्ति गुणक' के रूप में भी कार्य करेगा।

- इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों सहित उन्नत रेंज ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करके किया गया।

- विशेषताएँ:

- मारक क्षमता: 300 किलोमीटर तक

- गति: मैक 5.5 तक

- पेलोड क्षमता: 200 किलोग्राम

- संसूचन: 100 किमी. से अधिक दूरी से दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार संकेतों का पता लगाने में सक्षम

- यह रूस की Kh-31 मिसाइल को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिसका उपयोग वर्तमान में भारत के सुखोई लड़ाकू विमानों में किया जाता है।

और पढ़ें: एंटी रेडिएशन मिसाइल: रुद्रम-1, भारत के लड़ाकू विमान,

रैपिड फायर

कार्नियन प्लुवियल एपिसोड

स्रोत: द हिंदू

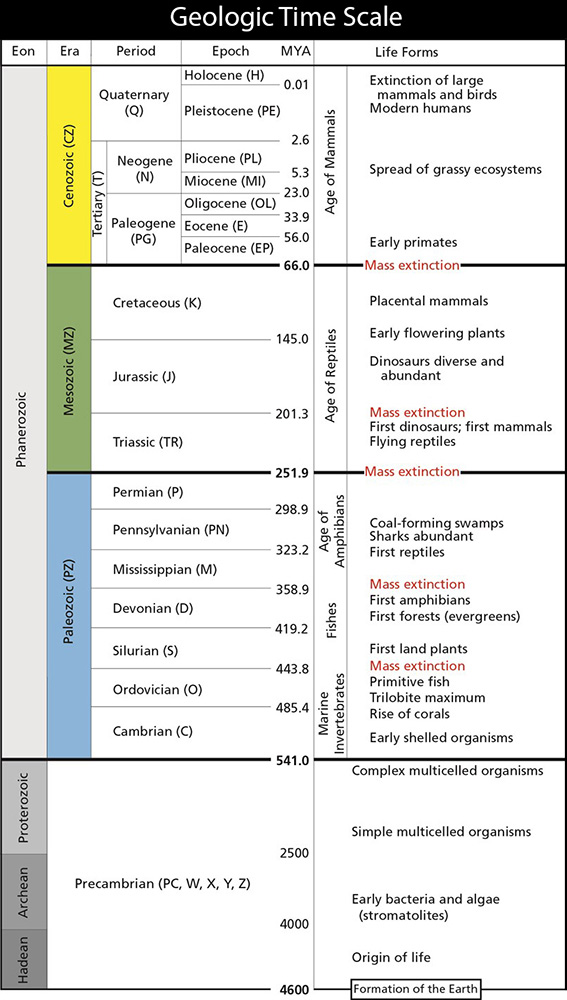

कार्नियन प्लवियल एपिसोड (Carnian Pluvial Episode- CPE) विस्तारित और तीव्र वर्षा की अवधि थी जो ट्राइऐसिक काल के अंत में (लगभग 230 मिलियन वर्ष पूर्व) घटित हुई थी।

- इसका स्थलीय और समुद्री जीवन दोनों के विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि यह लंबे समय तक होने वाली वर्षा तथा व्रांगेलिया प्रांत (उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित) में व्यापक ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुए वैश्विक जलवायु परिवर्तन का परिणाम थी।

- ट्राइऐसिक काल के अंत में पृथ्वी के सभी भू-भाग एक साथ मिलकर एक विशाल महाद्वीप का निर्माण कर रहे थे, जिसे पैंजिया (Pangaea) के नाम से जाना जाता है।

- CPE का प्रभाव:

- इसके कारण समुद्री जीवन और स्थलीय प्रजातियाँ बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गईं, लगभग एक तिहाई प्रजातियाँ नष्ट हो गईं तथा जैवविविधता हानि हुई।

- हालाँकि इसने एक नई और पृथक समुद्री एवं स्थलीय प्रजातियों के विकास के लिये अवसर भी उत्पन्न किया, जिसमें डायनासोर का विकास भी शामिल है।

- इसके कारण समुद्री जीवन और स्थलीय प्रजातियाँ बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गईं, लगभग एक तिहाई प्रजातियाँ नष्ट हो गईं तथा जैवविविधता हानि हुई।

- ऐसा माना जाता है कि CPE ने मेसोज़ोइक युग के लिये मंच तैयार किया, जिसे डायनासोर का युग कहा जाता है, जिसमें डायनासोर का विकास हुआ और वे समृद्ध हुए तथा अगले 150 मिलियन वर्षों तक उन्होनें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा।

और पढ़ें: सामूहिक विलुप्ति, भरितलासुचस तपनी: एक मांसाहारी सरीसृप, डायनासोर की तीन प्रजातियों के पदचिह्न : राजस्थान