अंतर्राष्ट्रीय संबंध

BBIN मोटर वाहन समझौता

प्रिलिम्स के लिये:बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), एशियाई विकास बैंक, दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, विश्व बैंक। मेन्स के लिये:बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA)। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA) को लागू करने के लिये एक सक्षम समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया।

BBIN कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट:

- पृष्ठभूमि: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) द्वारा वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौते पर सहमत होने में विफल रहने के बाद BBIN कनेक्टिविटी परियोजना की कल्पना की गई थी।

- उत्पत्ति: 15 जून, 2015 को थिंपू में 4 देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान उक्त सभी देशों के बीच यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों के यातायात के नियमन हेतु BBIN मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- उद्देश्य: यात्री और कार्गो प्रोटोकॉल को समाप्त करके MVA का संचालन करना, अधिक उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर BBIN देशों के बीच व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद करेगा।

- भूटान की अनिच्छा: BBIN परियोजना को वर्ष 2017 में तब झटका लगा जब MVA के लिये संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण भूटान ने अस्थायी रूप से इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना।

- 3 अन्य देशों ने उस समय समझौते के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।

- विदेशी फंडिंग: एशियाई विकास बैंक ने अपने दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में परियोजना का समर्थन किया है और कई बिलियन डॉलर की लगभग 30 सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

- विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि MVA के कार्यान्वयन से दक्षिण एशिया के भीतर यातायात-क्षेत्रीय व्यापार में लगभग 60% की वृद्धि हो सकती है, तथा इसने बुनियादी ढाँचे का समर्थन करने के प्रति रुचि व्यक्त की है।

- स्थायी मुद्दे: अभी भी कुछ समझौते हैं जो अंतिम प्रोटोकॉल को स्थापित करते हैं, जिसमें बीमा तथा बैंक गारंटी जैसे मुद्दे शामिल हैं तथा प्रत्येक देश में मालवाहक के आकार और आवृत्ति को सुनिश्चित करने के लिये बस व ट्रकों की आवाजाही शुरू करने से पहले इस वर्ष इसे अंतिम रूप दिये जाने की उम्मीद करते हैं।

भूटान की चिंता:

- भूटान की आपत्तियाँ इसकी स्थिरता और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर है।

- वर्ष 2020 में भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि "वर्तमान बुनियादी ढाँचे और "कार्बन-नकारात्मक" देश बने रहने की भूटान की सर्वोच्च प्राथमिकता को देखते हुए उसके लिये MVA में शामिल होने पर विचार करना संभव नहीं होगा।

- इस प्रकार भूटान की संसद ने योजना का समर्थन न करने का निर्णय लिया है।

ऐसी कनेक्टिविटी पहलें जिनमें भारत भागीदार है:

- बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (बीसीआईएम) कॉरिडोर

- भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग

- ‘कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना’ (KMMTT)

आगे की राह

- यदि भारत जलमार्गों और नदी चैनलों को पर्यावरण के लिये कम हानिकारक विकल्प के रूप में शामिल करने पर विचार करता है तो यह भूटान की चिंता को कम कर सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्नप्र. मेकाँग-गंगा सहयोग, जो छह देशों की एक पहल है, में निम्नलिखित में से कौन-सा/से देश प्रतिभागी नहीं है/हैं? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

शांति स्थापित करने में महिलाओं की भूमिका

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), ग्लोबल एफर्ट इनिशिएटिव, UN एक्शन फॉर पीसकीपिंग (A4P)। मेन्स के लिये:महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, शांति स्थापित करने में महिलाओं की भूमिका। |

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में कई महिला सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा बनने के लिये प्रशिक्षण ले रही हैं।

- एक दशक से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र (UN) संघर्ष को रोकने तथा संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति स्थापित करने में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान कर रहा है।

यू.एन. पीसकीपिंग:

- यू.एन. पीसकीपिंग अर्थात् संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना वर्ष 1948 में तब शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मध्य-पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया गया।

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संघर्षरत देशों में शांति स्थापित करने में मदद करती है।

- यह दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस की तैनाती करती है तथा उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और महासभा द्वारा निर्धारित कई जनादेशों को संबोधित करने के लिये नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत करता है।

शांति सेना में भारतीय महिलाओं की भूमिका:

- पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के इतिहास में पहली बार भारत ने अखिल महिला गठित पुलिस इकाई (FPU) को वर्ष 2007 में लाइबेरिया में तैनात करने के लिये भेजा जब अफ्रीकी राष्ट्र गृहयुद्ध से जूझ रहा था।

- आशय: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारतीय अधिकारियों ने विश्व भर में स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधिक भागीदारी और उनके खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया।

- महत्त्व: पुरुषों के वर्चस्व वाले इस पेशे तथा लैंगिक हिंसा से ग्रस्त भारत जैसे देश की ये महिला पुलिस अधिकारी विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:

- बहु-भूमिका: महिलाओं को पुलिस, सैन्य व नागरिक सभी क्षेत्रों में तैनात किया गया है और इन्होंने शांति स्थापना के परिवेश- जिसमें शांति के निर्माण और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में महिलाओं की भूमिका का समर्थन करना शामिल है, पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

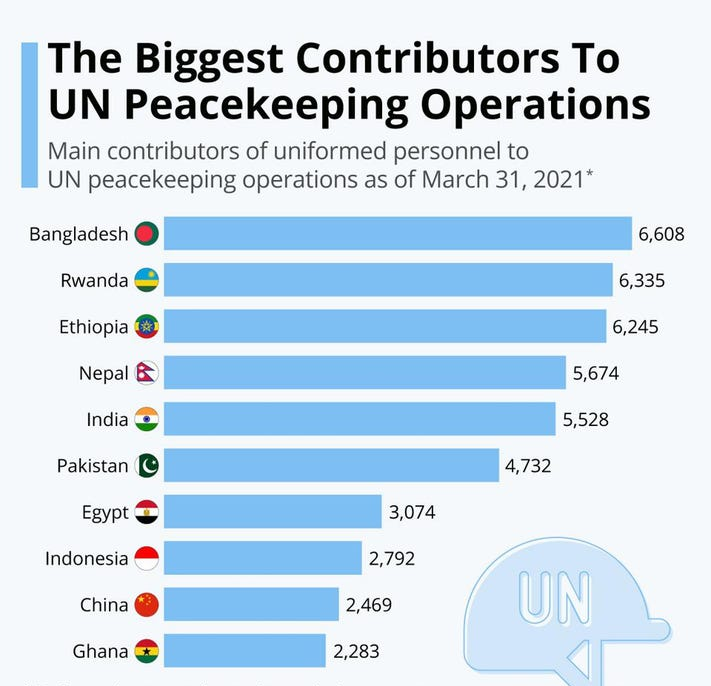

- वर्तमान संख्या: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2020 में लगभग 95,000 शांति सैनिकों में से महिलाओं ने सैन्य दल का 4.8% और गठित पुलिस इकाइयाँ का 10.9% शामिल थीं। इसके अलावा शांति अभियानों में लगभग 34% महिला कर्मी थीं।

- वैश्विक प्रयास पहल: संयुक्त राष्ट्र पुलिस डिवीज़न ने राष्ट्रीय पुलिस सेवाओं में और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र पुलिस के संचालन में अधिक महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिये 'वैश्विक प्रयास' शुरू किया।

- सैन्य टुकड़ियों में सेवारत महिलाओं के लिये वर्ष 2028 का लक्ष्य 15% और सैन्य पर्यवेक्षकों एवं स्टाफ अधिकारियों के लिये 25% है।

- ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ का प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 (UNSCR1325) ने वर्दीधारी महिला शांति सैनिकों सहित इसके संचालन में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान के विस्तार का आह्वान किया है।

- एक्शन फॉर पीसकीपिंग (A4P) पहल: संयुक्त राष्ट्र एक्शन फॉर पीसकीपिंग (A4P) पहल महिलाओं, शांति एवं सुरक्षा एजेंडे को शांति अभियानों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण मानती है।

- यह शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी का समर्थन कर एवं शांति स्थापना को लैंगिक आधार पर अधिक उत्तरदायी बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शांति स्थापना में सभी स्तरों और प्रमुख पदों पर नागरिक एवं वर्दीधारी महिलाओं की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।

महिला शांति सैनिकों का होना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- बेहतर संचालन और प्रदर्शन: अधिक विविधता और विस्तृत कौशल का अर्थ है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, योजना और परिणाम, जो अधिक परिचालन प्रभावशीलता एवं प्रदर्शन के लिये अग्रणी हैं।

- बेहतर पहुँच: महिला शांतिरक्षक महिलाओं और बच्चों सहित संवेदनशील आबादी तक बेहतर पहुँच बना सकती हैं- उदाहरण के लिये लिंग आधारित हिंसा और बच्चों के खिलाफ हिंसा से बचे लोगों का साक्षात्कार करना और यथासंभव जानकारी प्राप्त करना, ताकि दोषियों को सज़ा दी जा सके।

- विश्वास एवं आत्मविश्वास का निर्माण: महिला शांति रक्षक स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास तथा आत्मविश्वास कायम करने और स्थानीय महिलाओं की पहुँच व समर्थन में सुधार करने में मदद करने वाले महत्त्वपूर्ण समर्थक हैं।

- उदाहरण के लिये ऐसे समाज में महिलाओं के साथ बातचीत करना जहाँ महिलाओं को पुरुषों से बात करने से मना किया जाता है।

- प्रेरित करना और रोल मॉडल बनाना: महिला शांति रक्षक मेज़बान समुदाय में संघर्ष के बाद की स्थिति को संभालने में महिलाओं व लड़कियों के लिये शक्तिशाली सलाहकार और रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं, वे अपने अधिकारों का समर्थन करने तथा गैर-पारंपरिक कॅरियर को ही अपनाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिये उदाहरण स्थापित करती हैं।

विगत वर्षों के प्रश्नप्र. निम्नलिखित में से कौन सा-एक संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध नहीं है? (2010) (a) बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण उत्तर: (d) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)। मेन्स के लिये:संपत्ति मुद्रीकरण और संबंधित चुनौतियांँ, संपत्ति मुद्रीकरण योजना और लाभ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation- NLMC) की स्थापना को मज़ूरी दी है।

- वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इस उद्देश्य के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी।

- अगस्त, 2021 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline- NMP) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम(NLMC):

- NLMC के बारे में:

- NLMC एक एजेंसी के रूप में अधिशेष भूमि संपत्ति मुद्रीकरण का कार्य करेगा और इस संबंध में केंद्र को सहायता व तकनीकी सलाह प्रदान करेगा।

- NLMC की घोषणा 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ की गई है।

- NLMC के निदेशक मंडल में कंपनी के पेशेवर संचालन और प्रबंधन को सक्षम करने के लिये केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे।

- NLMC के अध्यक्ष, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

- नई कंपनी को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

- NLMC निजी क्षेत्र के पेशेवरों को उसी तरह नियुक्त करेगी जैसे कि समान विशिष्ट सरकारी कंपनियों के मामले में होता है जैसे- राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष (NIIF) और इन्वेस्ट इंडिया।

- लाभ:

- यह निजी क्षेत्र के निवेश, नई आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढाँचे हेतु वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने के लिये कम उपयोग की गई संपत्तियों के उत्पादक उपयोग को सक्षम करेगा।

- NLMC से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह बंद होने वाले CPSE की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति तथा रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकारी स्वामित्व वाले सीपीएसई की अधिशेष गैर-प्रमुख भूमि संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन एवं मुद्रीकरण करेगा।

- इससे सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी जिससे सरकारी स्वामित्व वाले सीपीएसई की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया आसान होगी।

- चुनौतियाँ:

- NLMC को जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उनमें विशेष रूप से भूमि संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व की कमी, विवाद समाधान तंत्र, विभिन्न मुकदमे और स्पष्ट शीर्षक की कमी तथा दूरस्थ भूमि पार्सल में निवेशकों के बीच कम रुचि शामिल है।

NLMC का कार्य:

- NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि व भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा।

- CPSEs वे कंपनियाँ हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSE की सीधी हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है।

- वर्तमान में CPSE के पास भूमि और भवनों की प्रकृति में काफी अधिशेष, अप्रयुक्त और कम उपयोग की गई गैर-प्रमुख संपत्तियाँ हैं।

- NLMC अन्य सरकारी संस्थाओं (CPSEs सहित) को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख संपत्तियों की पहचान करने और अधिकतम मूल्य प्राप्ति हेतु पेशेवर और कुशल तरीके से उनका मुद्रीकरण करने में सलाह और समर्थन देगा।

- NLMC भूमि मुद्रीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार के रूप में कार्य करेगा, परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा।

संपत्ति मुद्रीकरण क्या है?

- परिचय:

- यह अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्ति के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिये राजस्व के नए स्रोत बनाने की प्रक्रिया है।

- आवश्यकता:

- भारत को और अधिक बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के पास इसके निर्माण के लिये संसाधन नहीं हैं। इस संबंध में दो संभावित प्रतिक्रियाएँ हैं।

- नया बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र को एक संविदात्मक ढाँचे के तहत इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

- चूँकि निर्माण चरण के तहत अधिक जोखिम होता है, इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र के तहत संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है और फिर इसे निजी क्षेत्र को बेंचा जा सकता है या फिर निजी क्षेत्र को इसका प्रबंधन सौंपा जा सकता है।

- भारत सहित किसी भी देश के लिये नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण में दो बाधाएँ हैं -

- अनुमानित और सस्ती पूंजी तक पहुँच और

- निष्पादन क्षमता, जहाँ सरकारी एवं निजी एजेंसियाँ एक साथ कई प्रमुख परियोजनाएँ ले सकती हैं।

- भारत को और अधिक बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के पास इसके निर्माण के लिये संसाधन नहीं हैं। इस संबंध में दो संभावित प्रतिक्रियाएँ हैं।

- संबंधित चुनौतियाँ:

- विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव।

- सरकारी कंपनियों में निजीकरण की धीमी रफ्तार।

- इसके अलावा ट्रेनों में हाल ही में शुरू की गई PPP पहल में उत्साहजनक बोलियों से यह संकेत मिलता है कि निजी निवेशकों की रुचि को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है।

- संपत्ति-विशिष्ट चुनौतियाँ:

- गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निम्न स्तर।

- विद्युत क्षेत्र की परिसंपत्तियों में विनियमित टैरिफ।

- फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये निवेशकों में कम दिलचस्पी।

- उदाहरण के लिये कोंकण रेलवे में राज्य सरकारों सहित कई हितधारक हैं, जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी है।

आगे की राह

- बहु-हितधारक दृष्टिकोण: बुनियादी ढाँचे की विस्तार योजना की सफलता अन्य हितधारकों संबंधी उनकी उचित भूमिका निभाने पर निर्भर करेगी।

- इनमें राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व निजी क्षेत्र शामिल हैं।

- इस संदर्भ में पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के वित्तीय उत्तरदायित्व कानून की फिर से जाँच करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह की स्थापना की सिफारिश की है।

- पारदर्शिता बनाए रखना परिसंपत्ति मूल्य की पर्याप्त प्राप्ति की कुंजी है।

- हाल के अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में अब पारदर्शी नीलामी, जोखिमों और अदायगी की स्पष्ट समझ व सभी इच्छुक पार्टियों के लिये एक खुला क्षेत्र शामिल है।

- इस प्रकार ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में पीपीपी की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर

प्रिलिम्स के लिये:प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC), नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM), स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP)। मेन्स के लिये:एनर्जी ट्रांज़िशन को आकार देने वाली भारतीय पहल, स्मार्ट मीटर के लाभ और संबंधित चुनौतियाँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ‘वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर’ (Virtual SGKC) और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया।

वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (Virtual SGKC) क्या है?

- मानेसर (हरियाणा) में पावरग्रिड केंद्र के भीतर स्थित वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (Virtual SGKC) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है।

- ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह पहल स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक होगी।

- यह पावरग्रिड द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन से फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और उन्नति के लिये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है।

इस पहल का महत्त्व:

- SGKC का लक्ष्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देने और बिजली वितरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिये विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक बनना है।

- यह SGKC के भौतिक सेटअप के डिजिटल पदचिह्न को सक्षम बनाएगा, जिसकी आवश्यकता कोविड-19 महामारी के दौरान महसूस की गई थी।

स्मार्ट ग्रिड:

- परिचय:

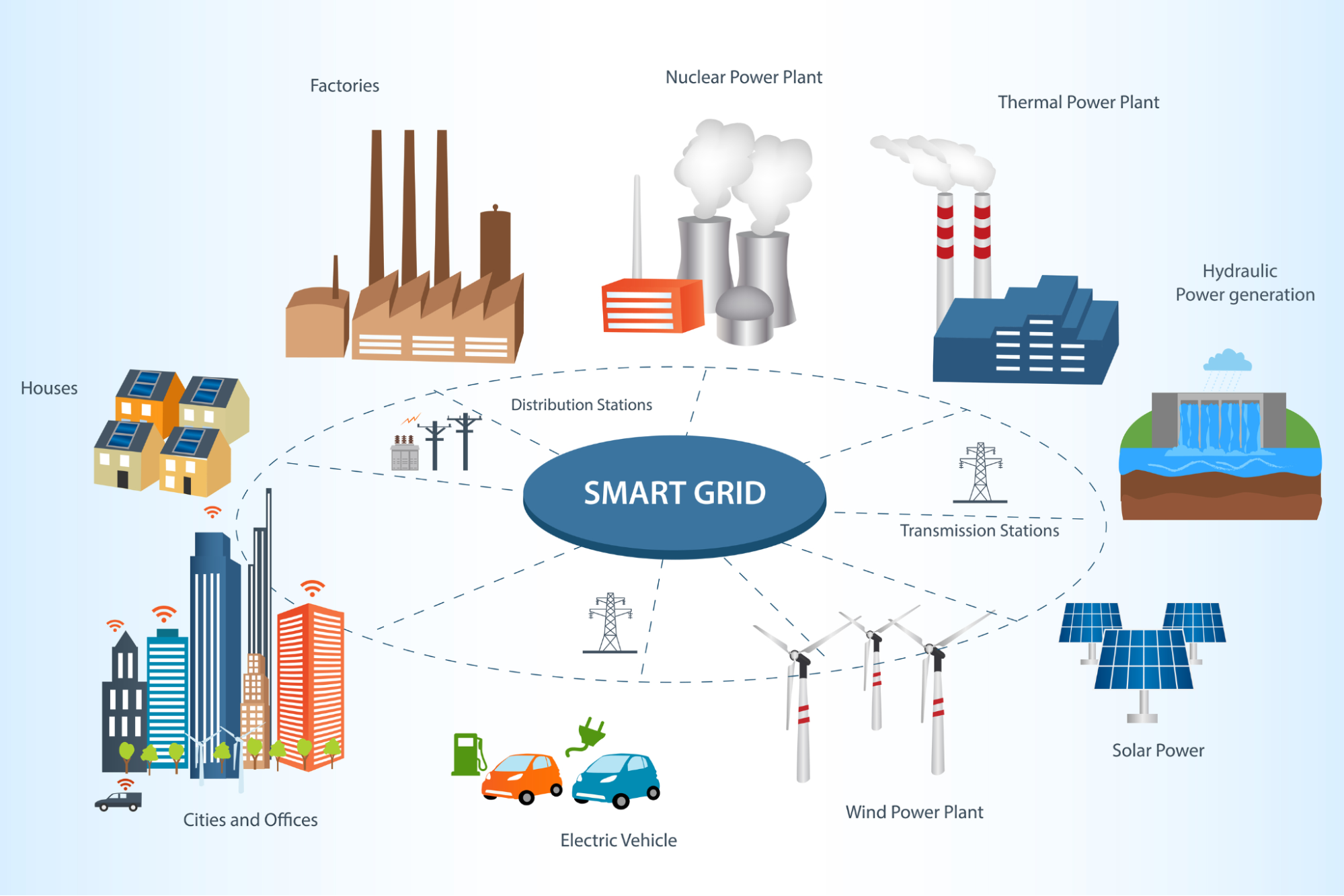

- स्मार्ट ग्रिड ऑटोमेशन, संचार और आईटी सिस्टम के साथ एक विद्युत ग्रिड है जो उत्पादन से खपत तक के बिंदुओं (यहाँ तक कि उपकरणों के स्तर तक) तक बिजली के प्रवाह की निगरानी और बिजली के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है या वास्तविक समय में निकट उत्पादन से मेल खाने के लिये लोड को कम कर सकता है।

- कुशल पारेषण और वितरण प्रणाली (Efficient Transmission & Distribution Systems), सिस्टम संचालन, उपभोक्ता और नवीकरणीय एकीकरण को लागू करके स्मार्ट ग्रिड/विकसित किये जा सकते हैं।

- स्मार्ट ग्रिड सल्यूशन (Smart Grid Solutions) वास्तविक समय में बिजली के प्रवाह की निगरानी, माप और नियंत्रण में मदद करता है जो नुकसान को रोकने में भी मददगार साबित हो सकता है तथा नुकसान को रोकने हेतु उचित तकनीकी और प्रबंधकीय कार्रवाई की जा सकती है।

- भारत का विज़न:

- भारतीय विद्युत क्षेत्र को एक सुरक्षित, अनुकूल, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करना जो हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी के लिये विश्वसनीय व गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा प्रदान करता हो।

- स्मार्ट ग्रिड परिनियोजन के लाभ:

- तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी।

- पीक लोड मैनेजमेंट, बेहतर क्यूओएस और विश्वसनीयता।

- बिजली खरीद लागत में कमी।

- बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन।

- ग्रिड दृश्यता और स्व-उपचार ग्रिड में वृद्धि

- अक्षय ऊर्जा का एकीकरण और बिजली के लिये सुलभता।

- गतिशील टैरिफ, मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम, नेट मीटरींग जैसे विकल्पों में वृद्धि।

- संतुष्ट ग्राहकों और वित्तीय रूप से टिकाऊ वितरण कंपनियाँ आदि।

संबंधित पहल:

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य):

- विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना।

- हरित ऊर्जा गलियारा (GEC):

- भारत के राष्ट्रीय संचरण नेटवर्क के साथ ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करना।

- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (SMNP):

- भारत के बिजली क्षेत्र को एक सुरक्षित, अनुकूलित, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करना।