डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022

प्रिलिम्स के लिये:डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, भारत की रैंक। मेन्स के लिये:लोकतंत्र के समक्ष मौजूद खतरे, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 संबंधी मुख्य बिंदु। |

चर्चा में क्यों?

स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में ‘वी-डेम संस्थान’ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर एक औसत नागरिक के पास मौजूद लोकतंत्र का स्तर वर्ष 1989 के स्तर से नीचे चला गया है और साथ ही शीत युद्ध के बाद की अवधि के दौरान प्राप्त लोकतांत्रिक लाभ तेज़ी से घट रहे हैं।

- रिपोर्ट का शीर्षक है 'लोकतंत्र रिपोर्ट 2022: निरंकुशता की बदलती प्रकृति'

- ‘वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी’ (वी-डेम) वर्ष 1789 से वर्ष 2021 तक 202 देशों के लिये 30 मिलियन से अधिक डेटा बिंदुओं के साथ लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वैश्विक डेटासेट तैयार करती है।

- इससे पहले ‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस’ (इंटरनेशनल-आईडीईए) द्वारा ‘ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021’ जारी की गई थी।

लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने हेतु किन मापदंडों का उपयोग किया गया था?

- यह रिपोर्ट ‘लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स’ (LDI) में विभिन्न देशों के स्कोर के आधार पर उन्हें चार प्रकारों में वर्गीकृत करती है:

- उदार लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र, चुनावी निरंकुशता और बंद निरंकुशता।

- LDI लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स (LCI) और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (EDI) बनाने वाले 71 संकेतकों के आधार पर लोकतंत्र के उदार (व्यक्तिगत एवं अल्पसंख्यक अधिकार) व चुनावी पहलुओं (स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव) दोनों को रिकॉर्ड करता है।

- LCI व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और कार्यपालिका पर विधायी बाधाओं जैसे पहलुओं को मापता है, जबकि EDI ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देते हैं।

- इसके अलावा LDI एक समतावादी घटक सूचकांक (विभिन्न सामाजिक समूह किस हद तक समान हैं), सहभागी घटक सूचकांक (नागरिक समूहों, नागरिक समाज संगठनों का स्वास्थ्य) और विचारोत्तेजक घटक सूचकांक (क्या राजनीतिक निर्णय सार्वजनिक तर्क के माध्यम से लिये जाते हैं) का भी उपयोग करता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता:

- स्वीडन, उदार लोकतंत्र सूचकांक (LDI) में शीर्ष पर है, इसके अलावा अन्य स्कैंडिनेवियाई देश जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका तथा न्यूज़ीलैंड इस सूचकांक में शीर्ष पाँच में शामिल हैं।

- भारत का प्रदर्शन:

- भारत बहुलता-विरोधी राजनीतिक दल की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसने निरंकुश शासन को आगे बढ़ाया है।

- LDI में भारत 93वें स्थान पर था, और इसे "निचले 50%" देशों में शामिल किया गया है।

- इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इसका प्रदर्शन और अधिक खराब हुआ है तथा यह 100वें स्थान पर पहुँच गया है, इसके अलावा डेलिवरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में यह 102वें स्थान पर है।

- दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो LDI में भारत का स्थान श्रीलंका (88), नेपाल (71) और भूटान (65) से नीचे तथा पाकिस्तान (117) से ऊपर है।

- निरंकुशता का प्रसार:

- निरंकुशता का तेज़ी से प्रसार हो रहा है तथा 33 देशों में निरंकुशता की स्थिति दर्ज की गई है।

- प्रतिवर्ष औसतन 1.2 तख्तापलट के मुकाबले वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 6 तख्तापलट की घटनाएँ देखी गई थीं जिसके परिणामस्वरूप 4 नए देश चाड, गिनी, माली और म्याँमार में निरंकुश शासन स्थापित है।

- जबकि वर्ष 2012 में उदार लोकतंत्रों की संख्या 42 थी जो 25 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर सिमट गई है, जिसमें केवल 34 देश और विश्व की 13% आबादी उदार लोकतंत्रों में रहती है।

- बंद निरंकुश राज्यशासन या तानाशाही वर्ष 2020 और 2021 के बीच 25 से बढ़कर 30 हो गई है।

- चुनावी निरंकुश शासन:

- आज दुनिया में 89 लोकतंत्र और 90 निरंकुश शासन हैं, चुनावी निरंकुशता शासन का सबसे आम प्रकार है, जिसमें 60 देशों और विश्व की 44% आबादी या 3.4 बिलियन लोग शामिल हैं।

- चुनावी लोकतंत्र दूसरा सबसे आम शासन है, जो 55 देशों तथा विश्व की 16% आबादी के लिये ज़िम्मेदार है।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित में से कौन-सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? (a) एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका उत्तर:d |

निरंकुशता के बदलते स्वरूप संबंधी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- निरंकुशता के सबसे बड़े चालक:

- निरंकुशता के सबसे बड़े चालकों में से एक "विषाक्त ध्रुवीकरण (Toxic Polarization)" है।

- ध्रुवीकरण को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो लोकतंत्र के विचारशील घटक के प्रतिवाद और संबद्ध पहलुओं के सम्मान को नष्ट कर देती है।

- वर्ष 2011 में बढ़ते ध्रुवीकरण परिदृश्य वाले 5 देशों के विपरीत 40 देशों में यह एक प्रमुख प्रवृत्ति है।

- ध्रुवीकरण का गंभीर स्तर बहुलवाद विरोधी नेताओं की चुनावी जीत और उनके निरंकुश एजेंडा के सशक्तीकरण में योगदान प्रदान करता है।

- यह देखते हुए कि "ध्रुवीकरण और निरंकुशता पारस्परिक रूप से मज़बूत हैं", रिपोर्ट में कहा गया है कि "समाज के ध्रुवीकरण के उपाय, राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक दलों द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग व्यवस्थित रूप से चरम स्तर तक एक साथ बढ़ते हैं।"

- निरंकुशता के सबसे बड़े चालकों में से एक "विषाक्त ध्रुवीकरण (Toxic Polarization)" है।

- ध्रुवीकरण में वृद्धि हेतु प्रयुक्त उपकरण:

- "गलत सूचना" को ध्रुवीकरण में वृद्धि करने तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विचारो को आकार देने के लिये निरंकुश सरकारों द्वारा तैनात एक प्रमुख उपकरण के रूप में पहचाना गया है।

- नागरिक समाज पर नियंत्रण और मीडिया की सेंसरशिप निरंकुश शासन को बढ़ावा देने वाले साधनों में शामिल थे।

- जहाँ वर्ष 2021 के दौरान 35 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट तथा केवल 10 देशों में सुधार देखा गया है, वहीं पिछले 10 वर्षों में 44 देशों में नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations-CSOs) पर नियंत्रण की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है जिसके चलते "इसे निरंकुशता से प्रभावित संकेतकों के शीर्ष पर रखा गया। "

- इसके अलावा 37 देशों में CSO के अस्तित्व पर प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण एक सत्तावादी दिशा में आगे बढ़ा है जो "विश्व भर में नागरिक समाज के कमज़ोर पड़ने का दूरगामी प्रमाण" है।

- 25 देशों में चुनावी प्रबंधन निकाय (EMB) को प्राप्त निर्णायक स्वायत्तता का ह्रास हुआ है।

| तुलनात्मक तत्त्व | लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) | एकतंत्र/निरंकुश शासन (ऑटोक्रेसी) |

| प्रयुक्त पदों का अर्थ |

डेमोक्रेसी (Democracy) शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जहाँ Demos का अर्थ है “People” यानी जनता और Kratas का अर्थ है “Power” यानी शक्ति या “Authority” यानी अधिकार। |

ऑटोक्रेसी (Autocracy) शब्द भी ग्रीक भाषा का शब्द है जहाँ Auto का अर्थ है “Self” यानी स्व या स्वयं और Kratas का अर्थ है “Power” यानी शक्ति या “Authority” या अधिकार। |

| शासन/सरकार | सरकार को प्राप्त अधिकार और शक्तियाँ जनता द्वारा प्रदत्त हैं। | सभी शक्तियाँ और अधिकार समूह के एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं जिसमें लोगों की भागीदारी और यहाँ तक कि कभी-कभी सहमति भी नहीं होती। |

| स्वतंत्रताएँ एवं अधिकार | देश के संविधान में निहित और विधि द्वारा निर्मित। | सत्ताधारी समूह या व्यक्ति द्वारा निर्धारित विरोधियों को दबाने के लिये प्रायः गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक। काफी हद तक धर्म, लिंग और सामाजिक स्थिति पर आधारित। किताबें, पत्रिकाएँ सरकार द्वारा नियंत्रित, इकट्ठा करने आदि के लिये अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की क्षमता सीमित। एकत्रित होने, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यक्त करने की क्षमता सीमित। |

विगत वर्षों के प्रश्नलोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि इसे गतिविधि के रूप में देखा जाता है। (2017) (a) सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि एवं चरित्र। उत्तर:a |

स्रोत: द हिंदू

न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

प्रिलिम्स के लिये:ई-कोर्ट परियोजना, मशीन लर्निंग (ML) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG), SUPACE मेन्स के लिये:न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून मंत्री ने कहा है कि ई-कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण को लागू करने के लिये न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने हेतु मशीन लर्निंग (ML) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) की नई अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

- न्यायिक क्षेत्र में एआई के उपयोग का पता लगाने के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कमेटी का गठन किया है।

- समिति ने न्यायिक दस्तावेज़ों के अनुवाद, कानूनी अनुसंधान सहायता और प्रक्रिया स्वचालन में एआई प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की पहचान की है।

ई-कोर्ट परियोजना:

- परिचय:

- ई-कोर्ट परियोजना की संकल्पना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका में बदलाव लाने की दृष्टि से की गई थी।

- ई-कोर्ट परियोजना, एक पैन-इंडिया परियोजना (Pan-India Project) है, जिसकी निगरानी और वित्तपोषण का कार्य न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

परियोजना का उद्देश्य:

- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में प्रस्तावित प्रावधानों के तहत प्रभावी और समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना।

- न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित और स्थापित करना।

- न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सूचना प्राप्ति को अधिक सुगम बनाने के लिये इससे जुड़ी प्रणाली को स्वचालित बनाना।

- न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक (गुणवत्तापरक और मात्रात्मक) सुधार करना।

न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता:

- लंबित मामले: हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) से पता चलता है कि ज़िला और तालुका स्तरों पर 3,89,41,148 मामले लंबित हैं तथा 58,43,113 मामले अभी भी उच्च न्यायालयों में अनसुलझे हैं।

- इस तरह के लंबित मामले एक स्पिन-ऑफ इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं जो न्यायपालिका की दक्षता को बाधित करने के साथ ही न्याय तक लोगों की पहुँच को कम करते हैं।

न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग के उदाहरण:

- आभासी सुनवाई (Virtual Hearing): कोविड-19 महामारी के दौरान ई-फाइलिंग और आभासी सुनवाई के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रयोगात्मक वृद्धि देखी गई है।

- SUVAS (सुप्रीम कोर्ट कानूनी अनुवाद सॉफ्टवेयर): यह एक AI सिस्टम है जो निर्णयों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद में सहायता कर सकता है।

- न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिये यह एक और ऐतिहासिक प्रयास है।

- SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी): इसे हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

- यह न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने हेतु डिज़ाइन किया गया है जिसमें स्वचालन की आवश्यकता होती है, फिर यह न्यायिक प्रक्रियाओं को समाहित करके दक्षता में सुधार तथा लंबितता को कम करने में न्यायालय की सहायता करता है, इसमें एआई के माध्यम से स्वचालित होने की क्षमता होती है।

- इसी तरह की अन्य वैश्विक पहल:

- यूएस: COMPAS (वैकल्पिक प्रतिबंधों के लिये सुधारात्मक अपराधी प्रबंधन रूपरेखा)।

- यूके: हार्ट (HART) (हार्म एसेसमेंट रिस्क टूल)।

- चीन/मेक्सिको/रूस: कानूनी सलाह तथा पेंशन को मंज़ूरी देना।

- एस्टोनिया (Estonia): छोटे मामलो पर फैसला सुनाने के लिये रोबोट जज।

- मलेशिया: सज़ा के फैसले का समर्थन।

- ऑस्ट्रिया: परिष्कृत दस्तावेज़ प्रबंधन।

- अर्जेंटीना/कोलंबिया: प्रोमेटिया (मिनटों में तत्कालिक मामलों की पहचान करना)।

- सिंगापुर: अदालत की सुनवाई का रियल-टाइम में अनुलेखन करना।

न्यायपालिका में AI और ML के संभावित उपयोग:

- न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाना: इसमें न्यायाधीशों को तेज़ी से और अधिक प्रभावी ढंग से सुनवाई में मदद मिलने की संभावना है जिससे मामलों की लंबितता में कमी आएगी।

- इससे कानूनी पेशेवरों को बेहतर कानूनी तर्क, कानूनी वार्ता और कानूनों की व्याख्या करने हेतु अधिक समय मिलेगा।

- ‘बेहतर विश्लेषण में सहायक: एप्लीकेशन को ‘न्यायिक उदाहरणों’ के एक विशाल सेट के माध्यम से प्रशिक्षित किये जाने के बाद यह ‘एप्लीकेशन’ उन प्रमुख बिंदुओं को उजागर करने में सक्षम है, जो विशिष्ट अनुबंधों में प्रासंगिक हैं।

- यह पिछले हज़ारों मामलों का विश्लेषण करने और 'जज एनालिटिक्स' बनाने में मदद करेगा।

‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ और ‘मशीन लर्निंग’:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:

- यह ऐसे कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिये ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।

- इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी तकनीकें शामिल हैं।

- AI में जटिल चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे- मशीन में किसी विशेष डेटा को फीड करना और इसके द्वारा विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना।

- यह मूल रूप से सेल्फ-लर्निंग पैटर्न बनाने से संबंधित है, जहाँ मशीन कभी जवाब न देने वाले सवालों के जवाब भी दे सकती है।

- AI तकनीक डेटा का विश्लेषण करने में मदद करती है और इस प्रकार कारों, मोबाइल उपकरणों, मौसम की भविष्यवाणी, वीडियो एवं छवि विश्लेषण में बिजली प्रबंधन जैसी प्रणालियों की दक्षता में सुधार कर सकती है।

- उदाहरण (उपयोग): सेल्फ ड्राइविंग कार।

- मशीन लर्निंग:

- मशीन लर्निंग (ML) एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को परिणामों की भविष्यवाणी करने में अधिक सटीक बनने की अनुमति देता है।

- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नए आउटपुट मूल्यों की भविष्यवाणी करने के लिये ऐतिहासिक डेटा का उपयोग इनपुट के रूप में करते हैं।

आगे की राह

- AI के दुष्परिणाम: जैसे-जैसे AI तकनीक बढ़ती है, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, मानवाधिकार और नैतिकता के बारे में चिंताएँ नई चुनौतियाँ पेश करेंगी और इन प्रौद्योगिकियों के डेवलपर्स द्वारा बड़े आत्म-नियमन की आवश्यकता होगी।

- इसके लिये विधायिका द्वारा कानून, नियमों, विनियमों एवं न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक मानकों के माध्यम से बाह्य विनियमन की भी आवश्यकता होगी।

विगत वर्षों के प्रश्नविकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020) 1. औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) |

स्रोत: द हिंदू

समर्थ (SAMARTH) पहल

प्रिलिम्स के लिये:समर्थ पहल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, MSME, NSIC, संयुक्त राष्ट्र, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, महिलाओं से संबंधित विश्व सम्मेलन। मेन्स के लिये:लिंग, विकास से संबंधित मुद्दे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सामाजिक सशक्तिरण। |

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री ने महिलाओं के लिये एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - "समर्थ" (SAMARTH) की शुरुआत की।

‘समर्थ’ पहल के बारे में:

- मंत्रालय की समर्थ पहल के अंतर्गत इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:

- मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित निशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आवंटित की जाएंगी।

- मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिये योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे जाने वाले MSME व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME को समर्पित होगा।

- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation-NSIC) की वाणिज्यिक योजनाओं के वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट।

- NSIC, सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है।

- उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs के पंजीकरण के लिये विशेष अभियान।

- इस पहल के माध्यम से MSME मंत्रालय महिलाओं को कौशल विकास और बाज़ार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों की 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित किया जाएगा।

- इसके अलावा हज़ारों महिलाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने व उनके विपणन के अवसर मिलेंगे।

- साथ ही सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिये वर्ष 2022-23 के दौरान NSIC की निम्नलिखित वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट की पेशकश की जाएगी:

- एकल बिंदु पंजीकरण योजना

- कच्चे माल की सहायता और बिल में छूट

- निविदा विपणन

- B2B पोर्टल एमएसएमईमार्ट.कॉम

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:

- परिचय:

- यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शामिल हैं:

- महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना,

- महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना,

- त्वरित लैंगिक समानता का समर्थन करना,

- महिला-केंद्रित दान आदि के लिये धन एकत्रित करना।

- यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शामिल हैं:

- संक्षिप्त इतिहास:

- महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा ज़ेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो कि जर्मन महिला थीं। इस उत्सव की जड़ें मज़दूर आंदोलन में निहित थीं।

- वर्ष 1913 में इस दिवस को 8 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया था और तब से यह इसी दिन मनाया जाता है।

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया।

- दिसंबर 1977 में महासभा ने एक संकल्प को अपनाया जिसमें महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये संयुक्त राष्ट्र दिवस की घोषणा की गई तथा जिसे सदस्य देशों द्वारा अपनी ऐतिहासिक व राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार वर्ष के किसी भी दिन मनाया जाएगा।

- वर्ष 2022 की थीम:

- “एक स्थायी कल के लिये आज लैंगिक समानता” (Gender equality today for a sustainable tomorrow)।

- संबंधित डेटा:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी प्रतिबंधों ने 2.7 बिलियन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरियों तक पहुँच से वंचित रखा है।

- वर्ष 2019 तक संसद में महिलाओं की भागीदारी 25% से कम थी।

- प्रत्येक तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती है।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में कोविड महामारी से पहले, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 20.5% थी, जबकि तुलनात्मक रूप से महिलाओं के लिये यह अनुमान 76% था।

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक/ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (जो लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है) के अंतर्गत भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है, वर्ष 2021 में यह 156 देशों में 140वें स्थान पर रहा।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के अनुसार, वर्ष 2015-16 के 53% की तुलना में वर्ष 2019-21 में 15-49 आयु वर्ग की 57% महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित थीं।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी प्रतिबंधों ने 2.7 बिलियन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरियों तक पहुँच से वंचित रखा है।

भारत में महिलाओं के लिये सुरक्षात्मक उपाय:

- संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- मूल अधिकार: यह सभी भारतीयों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का विभेद नहीं [अनुच्छेद 15(1)] किये जाने और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रावधानों की गारंटी देता है [अनुच्छेद 15 (3)]।

- मौलिक कर्तव्य: संविधान अनुच्छेद 51 (A)(e) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिये अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने हेतु प्रत्येक नागरिक हेतु मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है।

- विधिक उपाय:

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अभियोजन के माध्यम से व्यावहारिक उपचार के साधन प्रदान करता है।

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961: यह दहेज के अनुरोध, भुगतान या स्वीकृति को प्रतिबंधित करता है।

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: यह विधायी अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है।

- संबंधित योजनाएँ: महिला ई-हाट, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, ‘जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस’ (Gender Advancement for Transforming Institutions- GATI) इत्यादि।

महिलाओं से संबंधित वैश्विक सम्मेलन:

- संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर 4 विश्व सम्मेलन आयोजित किये हैं:

- मेक्सिको सिटी, 1975

- कोपेनहेगन, 1980

- नैरोबी, 1985

- बीजिंग, 1995

- बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन (WCW), संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था और लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में यह एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।

- बीजिंग घोषणापत्र महिला सशक्तीकरण का एक एजेंडा है और इसे लैंगिक समानता पर प्रमुख वैश्विक नीति दस्तावेज़ माना जाता है।

- यह महिलाओं की उन्नति, स्वास्थ्य तथा सत्ता में स्थापित एवं निर्णय लेने वाली महिलाओं, बालिकाओं व पर्यावरण जैसी चिंताओ के 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की उपलब्धि के लिये रणनीतिक उद्देश्यों और कार्यों को निर्धारित करता है।

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने विकासशील देशों में गरीब महिलाओं के लिये एक ‘अस्थायी मूल आय’ (TBI) का प्रस्ताव किया है, ताकि उन्हें कोरोना महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके और प्रतिदिन उनके सामने आने वाले आर्थिक दबाव को कम किया जा सके।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न: 'बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म एक्शन', जो अक्सर खबरों में देखा जाता है, है- (a) शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की रणनीति। उत्तर: (c) |

स्रोत: पी.आई.बी.

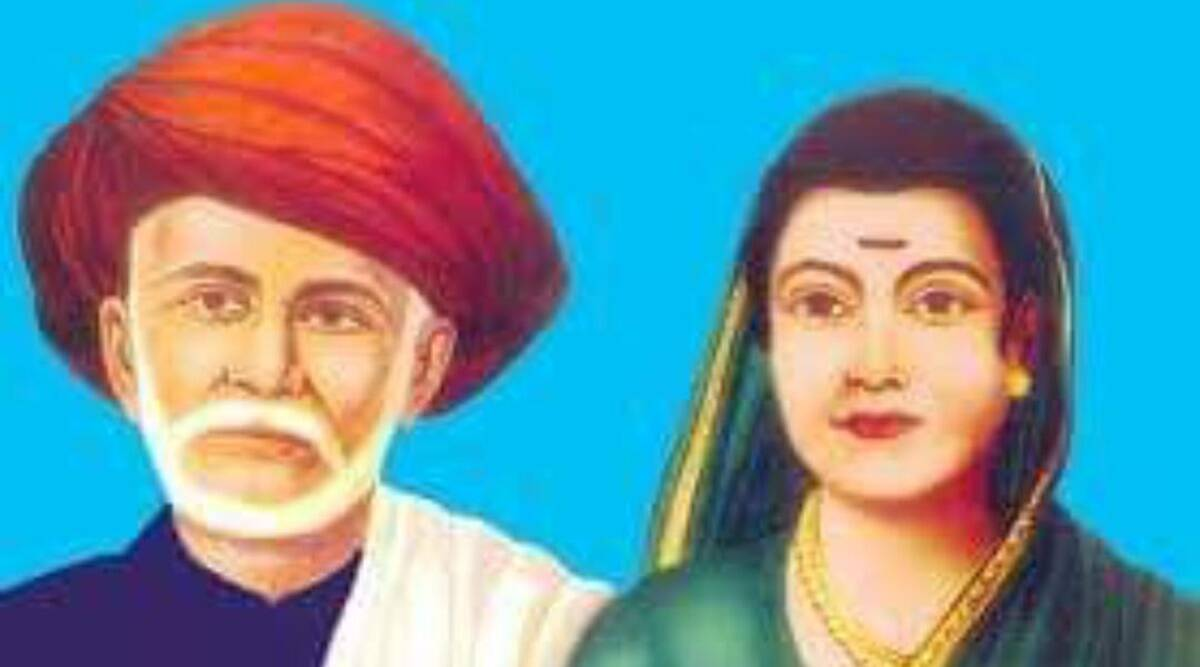

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले

प्रिलिम्स के लिये:सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सत्यशोधक समाज (द ट्रुथ-सीकर्स सोसाइटी) मेन्स के लिये:सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की विरासत, जाति और लिंग आधारित भेदभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 19वीं सदी के समाज सुधारकों में शामिल सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की "कम उम्र में हुई शादी का कथित तौर पर मज़ाक उड़ाने के लिये महाराष्ट्र के राज्यपाल की आलोचना की गई थी।

- महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की गिनती भारत के सामाजिक एवं शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण युगल के रूप में की जाती है।

- उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में तथा जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में पथप्रदर्शक का कार्य किया।

प्रमुख बिंदु

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले:

- वर्ष 1840 में जब बाल विवाह एक सामान्य बात थी, उस समय 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से कर दिया गया, जो कि उस समय 13 वर्ष के थे।

- बाद के समय में इस जोड़े ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का भी वकालत की।

- ज्योतिराव फुले:

- ज्योतिराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता, विचारक, जातिप्रथा-विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे।

- उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।

- शिक्षा: वर्ष 1841 में फुले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाईस्कूल (पुणे) में हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की।

- विचारधारा: उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी।

- फुले थॉमस पाइन की पुस्तक ‘द राइट्स ऑफ मैन’ से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं व निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था।

- प्रमुख प्रकाशन: तृतीया रत्न (1855); पोवाड़ा: छत्रपति शिवाजीराज भोंसले यंचा (1869); गुलामगिरि (1873), शक्तारायच आसुद (1881)।

- महात्मा की उपाधि: 11 मई, 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा उन्हें ‘महात्मा’ की उपाधि से सम्मानित किया गया।

- समाज सुधार: वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी (सावित्रीबाई) को पढ़ना-लिखना सिखाया, जिसके बाद इस दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों के लिये पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहाँ वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे।

- वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में पत्नी को शामिल कर अपनी मान्यताओं का अनुकरण किया।

- वर्ष 1852 तक फुले ने तीन स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे।

- ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिये एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए।

- ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रुढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें "पाखंडी" करार दिया।

- वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है, इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की।

- उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किया जिसने अंततः डॉ. बी.आर. आंबेडकर और महात्मा गांधी को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की।

- कई लोगों का मानना है कि यह फुले ही थे जिन्होंने सबसे पहले 'दलित' शब्द का इस्तेमाल उन उत्पीड़ित जनता के चित्रण के लिये किया था, जिन्हें अक्सर 'वर्ण व्यवस्था' से बाहर रखा जाता था।

- ज्योतिराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता, विचारक, जातिप्रथा-विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे।

- सावित्रीबाई फुले:

- वर्ष 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये ‘महिला सेवा मंडल’ की शुरुआत की।

- सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया, जहाँ सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी से एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई।

- उन्होंने वर्ष 1854 में ‘काव्या फुले’ और वर्ष 1892 में ‘बावन काशी सुबोध रत्नाकर’ का प्रकाशन किया।

- अपनी कविता ‘गो, गेट एजुकेशन’ में वह उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह करती हैं।

- उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया।

- उन्होंने वर्ष 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह शुरू किया- दहेज, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति-रिवाज़ के बिना विवाह।

उनकी विरासत:

- वर्ष 1848 में फुले ने पूना में लड़कियों, शूद्रों एवं अति-शूद्रों के लिये एक स्कूल शुरू किया।

- 1850 के दशक में फुले दंपत्ति ने दो शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की- नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और ‘द सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार’- जिसके तहत कई स्कूल शामिल थे।

- वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिये सुरक्षित प्रसव हेतु और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशुहत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिये एक देखभाल केंद्र खोला।

- बालहत्या प्रतिबंधक गृह (शिशु हत्या निवारण गृह) उनके ही घर में शुरू हुआ।

- सत्यशोधक समाज (द ट्रुथ-सीकर्स सोसाइटी) की स्थापना 24 सितंबर, 1873 को ज्योतिराव-सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी।

- उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की तथा प्रचलित परंपराओं के खिलाफ कदम उठाया जिनमें आर्थिक विवाह, अंतर-जातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल हैं।

- साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपरा से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी।

विगत वर्षों के प्रश्नसत्य शोधक समाज ने किसे संगठित किया: (2016) (a) बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिये एक आंदोलन उत्तर: (c) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा) से जुड़ाव

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्देशीय जलमार्ग, भारत-बांग्लादेश (सोनमुरा-दाउदकंडी), भारत-म्याँमार प्रोटोकॉल (कलादान)। मेन्स के लिये:अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के लाभ और चुनौतियाँ, अंतर्देशीय जलमार्ग हेतु शुरू की गई पहल। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने गुवाहाटी (असम) में बांग्लादेश के रास्ते पटना से पांडु बंदरगाह तक खाद्यान्न की पहली खेप के परिवहन का स्वागत किया।

- असम और पूर्वोत्तर भारत के लिये अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), एनडब्ल्यू-1 और एनडब्ल्यू-2 के बीच एक निर्धारित अनुसूचित नौकायन की योजना बना रहा है।

- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को अंतर्देशीय जहाज़ो की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करने के लिये भी अनुमोदित किया गया था।

महत्व:

- इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीआरपी) में जहाज़ो के माध्यम से कार्गो की आवाजाही की शुरुआत पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र के लिये आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।

- यह अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास और वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।

- यह व्यापार समुदाय को एक व्यवहार्य, आर्थिक और पारिस्थितिक विकल्प भी प्रदान करेगा तथा भारत के पूर्वोत्तर के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- बांग्लादेश के माध्यम से ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को फिर से जीवंत करने के निरंतर प्रयास को प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत प्रोत्साहन मिला।

- यह कल्पना की गई है कि पूर्वोत्तर धीरे-धीरे एक कनेक्टिविटी हब के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।

- पीएम गति शक्ति के तहत एकीकृत विकास योजना की परिकल्पना की गई है ताकि ब्रह्मपुत्र के पर कार्गो की तेज़ी से आवाजाही हो सके।

अंतर्देशीय जलमार्ग:

- परिचय:

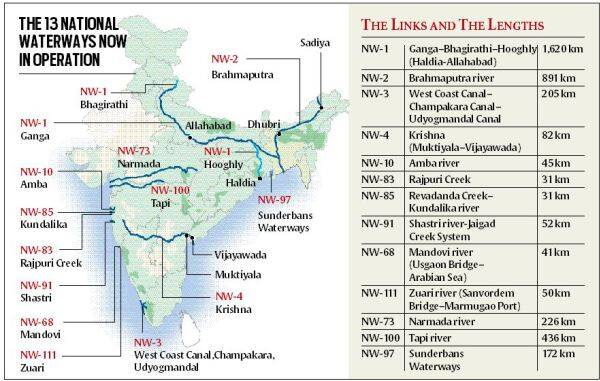

- भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग है जिसमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं।

- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) घोषित किया गया है।

- NW-1: गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (प्रयागराज-हल्दिया) 1620 किमी. लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दिया-वाराणसी खंड (NW-1 का हिस्सा) पर नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के लिये जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) को लागू कर रहा है।

- इस संबंध में उठाए गए कदम:

- जलमार्गों को पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) के साथ-साथ सागरमाला परियोजना से भी जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।

- इसके अलावा बांग्लादेश और म्याँमार जलक्षेत्र के माध्यम से माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने वाले भारत-बांग्लादेश (सोनमुरा-दाउदकांडी) और भारत-म्याँमार प्रोटोकॉल (कलादान) के प्रावधान जो कि कई मामलों में भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों को निरंतरता प्रदान करते हैं, भारत के उत्तर-पूर्वी भागों में त्वरित शिपमेंट तथा बाज़ार में गहरी पैठ को सक्षम बनाते हैं।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की उपयोगिता:

- अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport- IWT) द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 55 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा रहा है जो एक ईंधन-कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है।

- हालाँकि विकसित देशों की तुलना में भारत में माल ढुलाई के लिये जलमार्ग का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।

- इसका संचालन वर्तमान में गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी (पूर्वोत्तर भारत), गोवा में नदियों, केरल में बैकवाटर, मुंबई में अंतर्देशीय जल और गोदावरी- कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में कुछ हिस्सों तक सीमित है।

- मशीनीकृत जहाज़ों द्वारा इन संगठित संचालनों के अलावा अलग-अलग क्षमता की देशी नावें भी विभिन्न नदियों एवं नहरों में संचालित होती हैं और इस असंगठित क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में कार्गो और यात्रियों को ले जाया जाता है।

- IWT में भारत में अत्यधिक व्यस्त रेलवे और भीड़भाड़ वाले रोडवेज का पूरक बनने की क्षमता है। कार्गो की आवाजाही के अलावा IWT क्षेत्र वाहनों की ढुलाई [फेरी के रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) मोड] और पर्यटन जैसी संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है।

अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के लाभ:

- परिवहन का सस्ता तरीका:

- जलमार्ग उपलब्ध विकल्पों की तुलना में परिवहन का एक सस्ता साधन है, जो माल परिवहन की बिंदु-दर-बिंदु लागत को काफी कम करता है।

- यह समय, माल और कार्गो के परिवहन की लागत के साथ-साथ राजमार्गों पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं को भी कम करता है।

- नेटवर्क को हरित क्षेत्र निवेश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुधार/उन्नयन के लिये केवल पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय) की आवश्यकता है।

- निर्बाध इंटरकनेक्टिविटी:

- अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क द्वारा "नौवहन योग्य नदी तटों और तटीय मार्गों के साथ भीतरी इलाकों को जोड़ने वाली निर्बाध अंतर्संबंध स्थापित करने में मदद" की उम्मीद की जाती है और ये अंतर्देशीय जलमार्ग "उत्तर-पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में मददगार साबित हो सकते हैं।"

क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:

- संपूर्ण वर्ष के दौरान एकसमान नौगम्यता का अभाव:

- कुछ नदियाँ मौसमी होती हैं और पूरे वर्ष नौवहन क्षमता प्रदान नहीं करती हैं। 111 चिह्नित राष्ट्रीय जलमार्गों में से लगभग 20 कथित तौर पर अव्यवहार्य पाए गए हैं।

- गहन पूंजी और रखरखाव की आवश्यकता:

- सभी चिह्नित जलमार्गों के लिये गहन पूंजी एवं रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसका स्थानीय समुदाय द्वारा पर्यावरणीय आधार पर विरोध किया जा सकता है, जिसमें विस्थापन की आशंका भी शामिल है, जिसके चलते कार्यान्वयन की चुनौतियाँ सामने आती हैं।

- पानी के अन्य उपयोग:

- पानी के महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्द्धी उपयोग भी हैं, जैसे- सिंचाई और बिजली उत्पादन आदि जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं। स्थानीय सरकार या अन्य लोगों के लिये इन ज़रूरतों की अनदेखी करना संभव नहीं होगा।

- केंद्र सरकार का विशेष क्षेत्राधिकार:

- संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार का अनन्य अधिकार क्षेत्र केवल 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित किये गए अंतर्देशीय जलमार्गों पर शिपिंग एवं नेविगेशन तक सीमित है।

- अन्य जलमार्गों में जहाज़ों का उपयोग/नौकायन समवर्ती सूची के दायरे में है या संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

आगे की राह

- प्रतिस्पर्द्धी आवश्यकताओं के साथ पानी एक दुर्लभ संसाधन होने के कारण, परिवहन के लिये इसके उपयोग को उचित ठहराना मुश्किल हो सकता है। हालाँकि, विभिन्न लाभों को ध्यान में रखते हुए और व्यावसायिक व्यवहार्यता, रोज़गार व आर्थिक विकास के कई अवसरों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

- एक प्रभावी जलमार्ग नेटवर्क के लिये राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य जलमार्गों के बीच पूरकता को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर रूप से समन्वित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होगी।

- इस रणनीति के लिये विभिन्न अंतर्धाराओं पर बारीकी से ध्यान देना होगा, जिसमें प्रतिस्पर्द्धी उपयोग और संभावित स्थानीय प्रतिरोध आदि शामिल हैं, साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय परियोजना के त्वरित व सफल कार्यान्वयन हेतु स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए।

स्रोत: पी.आई.बी.

आंध्र प्रदेश का ‘तीन राजधानी’ विवाद

प्रिलिम्स के लिये:संसद, राज्यसभा, अनुच्छेद 226, पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची मेन्स के लिये:मल्टीपल स्टेट कैपिटल आइडिया और गवर्नेंस पर इसका प्रभाव, मल्टीपल स्टेट कैपिटल की मांग के कारण। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर राज्य की राजधानी अमरावती और राजधानी क्षेत्र के निर्माण एवं विकास करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि:

- आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा ‘आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम (AP Decentralisation and Inclusive Development of All Regions Act), 2020 (तीन राजधानियों की स्थापना के उद्देश्य से) विधेयक पारित किया गया था।

- यह अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य के लिये तीन राजधानियों का मार्ग प्रशस्त करता है- विशाखापत्तनम में कार्यकारी राजधानी, अमरावती में विधायी और कुरनूल में न्यायिक।

- सरकार के अनुसार, कई राजधानियाँ राज्य के कई क्षेत्रों के विकास में सहायता करेंगी और समावेशी विकास की ओर अग्रसर होंगी।

- पहले आंध्र सरकार ने अमरावती क्षेत्र और उसके आसपास के किसानों से लगभग 30 हज़ार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। इसलिये राजधानी बदलने के फैसले का असर वहाँ रहने वाले ज़्यादातर किसानों पर पड़ सकता है।

- नवंबर, 2021 में आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास निरसन विधेयक, 2021 राज्य के लिये तीन-राजधानियों की योजना को निर्धारित करने वाले पहले के कानूनों को निरस्त करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।

- साथ ही पिछले संस्करण में खामियों को दूर करने के बाद एक "बेहतर" और "व्यापक" विधेयक पेश करने का वादा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय

- उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधायिका में राजधानी को स्थानांतरित करने, विभाजित करने के लिये कानून बनाने की क्षमता का अभाव है।

- न्यायालय ने सरकार और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) को आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम तथा लैंड पूलिंग नियमों के तहत निहित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।

- न्यायालय ने राज्य को भूस्वामियों से संबंधित पुनर्गठन भूखंडों को विकसित करने और उन्हें तीन महीने के भीतर भूस्वामियों को सौंपने का निर्देश दिया।

- आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 की धारा 10(1)(c)(i) के तहत विकास योजनाओं और विनियमों के अनुसार विकास गतिविधियों के नियमन का प्रावधान करता है, और इस प्रक्रिया में सौंदर्य, दक्षता व मितव्ययिता लाने का प्रावधान करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि किसानों और CRDA के बीच हस्ताक्षरित समझौता एक विकास समझौता-सह-अपरिवर्तनीय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और यह एक वैधानिक अनुबंध है।

- संबंधित राज्य और एपीसीआरडीए (APCRDA) द्वारा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय इस अदालत को हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान करता है।

- संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रमाणिकता, निषेध तथा वारंट सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है।

- संबंधित राज्य और एपीसीआरडीए (APCRDA) द्वारा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय इस अदालत को हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान करता है।

- अदालत ने माना कि केवल संसद ही राज्य की विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक अंगों की स्थापना से संबंधित विवादों से निपटने के लिये सक्षम है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 4 में निहित है।

- अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची अर्थात् भारत संघ में राज्यों के नाम और चौथी अनुसूची यानी प्रत्येक राज्य के लिये राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी परिवर्तन की अनुमति देता है।

एकाधिक राज्यों से संबंधित चिंताएँ:

- विधायी और कार्यकारी कार्य को संतुलित करना:

- कार्यकारी और विधायी पूंजी को अलग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार की संसदीय प्रणाली जिसे भारत में अपनाया गया है, में कार्यपालिका और विधायिका के कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिये:

- जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, तब मंत्रियों आदि को वार्ता के लिये बिल पेश करने हेतु हर समय प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है।

- जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो कार्यपालिका द्वारा निर्णय लेने हेतु विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है जिसमें विधायक भी शामिल हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- कार्यकारी और विधायी पूंजी को अलग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार की संसदीय प्रणाली जिसे भारत में अपनाया गया है, में कार्यपालिका और विधायिका के कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिये:

- तार्किक रूप से कठिन:

- किसी क्षेत्र का विकास औद्योगिक नीति जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जा सकता है। हालांँकि राजधानियों को अलग करना प्रशासन के साथ-साथ लोगों की लिये असुविधाजनक हो सकता है, साथ ही इसे लागू करना भी तार्किक रूप से कठिन होगा।

आगे की राह

- राज्य में विकेंद्रीकरण स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर निगमों को सशक्त बनाकर होना चाहिये, जिनका गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ था।

- क्षेत्र के विकास के लिये एक से अधिक राजधानियों का उपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये।

- क्षेत्र का विकास विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निवेश करके किसानों को लाभान्वित करने वाली विभिन्न नीतियों को लाकर व व्यवसाय करने में आसानी, बुनियादी ढाँचे के विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, अस्पतालों आदि के विकास द्वारा किया जा सकता है।