मौद्रिक नीति समिति: आरबीआई

प्रिलिम्स के लिये:आरबीआई, मौद्रिक नीति समिति (MPC), मौद्रिक नीति के साधन, आरबीआई के विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोण। मेन्स के लिये:बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी, वैधानिक निकाय, मौद्रिक नीति, वृद्धि एवं विकास, मौद्रिक नीति तथा इसके उपकरण। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने जानकारी दी है कि केंद्रीय बैंक का उदार नीति रुख मुद्रास्फीति लक्ष्य (6% की ऊपरी सीमा) प्राप्त करने में विफल हो सकता है।

- एक उदार रुख केंद्रीय बैंक की ओर से मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने और ब्याज दरों में कटौती करने की इच्छा को इंगित करता है।

- MPC भारत में बेंचमार्क ब्याज दर या अन्य ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिये उपयोग की जाने वाली आधार या संदर्भ दर तय करती है।

मौद्रिक नीति:

- मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है।

- आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

- सतत् विकास के लिये मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 में हर पाँच वर्ष में एक बार रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% + -2%) निर्धारित करने का भी प्रावधान है।

मौद्रिक नीति की लिखतें |

|

|

रेपो दर |

|

|

रिवर्स रेपो दर |

|

|

तरलता समायोजन सुविधा |

|

|

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) |

|

|

कॉरिडोर |

|

|

बैंक दर |

|

|

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) |

|

|

सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) |

|

|

खुला बाज़ार परिचालन (OMO) |

|

|

बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS) |

|

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2015) 1. बैंक दर उपर्युक्त में से कौन सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

मौद्रिक नीति समिति (MPC):

- उत्पत्ति: संशोधित (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।

- उद्देश्य: धारा 45ZB में कहा गया है कि "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी"।

- मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिये बाध्यकारी होगा।

- रचना: धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:

- RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।

- मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर।

- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी।

- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति।

- इस प्रक्रिया के तहत "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों" की नियुक्ति की जाएगी।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017) 1. यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

मौद्रिक नीति ढाँचा:

- उत्पत्ति: मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढाँचे को संचालित करने के लिये केंद्रीय बैंक को विधायी जनादेश प्रदान किया जा सके।

- उद्देश्य: ढाँचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत (रेपो) दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आस-पास मुद्रा बाज़ार दरों को स्थिर करने के लिये तरलता में सुधार करना है।

- नीति दर के रूप में रेपो दर का कारण: रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाज़ार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है, जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित करता है।

- इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है।

आरबीआई के विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोण |

|

|

अकोमोडेटिव (उदार) |

|

|

तटस्थ |

|

|

हॉकिश नीति |

|

|

कैलिब्रेटेड नीति |

|

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020) 1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र: यूक्रेन

प्रिलिम्स के लिये:ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और यूक्रेन की अवस्थिति। मेन्स के लिये:रूस-यूक्रेन युद्ध, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूसी सेना द्वारा यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र- ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant) को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है।

- इस घटनाक्रम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक की गई।

प्रमुख बिंदु

ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अवस्थिति:

- यह नीपर नदी के तट पर स्थित है जो विवादित डोनबास क्षेत्र (Donbas Region) से केवल 200 किलोमीटर दूर है जहांँ रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेनी सेना के बीच युद्ध जारी है।

- ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में स्थित चार ऑपरेटिंग एनपीपी में से एक है और वर्ष 1984 से कार्यरत है।

- यह यूक्रेन के सभी एनपीपी द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 40% और यूक्रेन के वार्षिक विद्युत उत्पादन के पांँचवें हिस्से का योगदान करता है।

- ज़पोरिज़िया एनपीपी (Zaporizhzhya NPP) में वर्ष 1984 से वर्ष 1995 के मध्य कमीशन की गई छह प्रेशराइज़्ड वाटर रिएक्टर (Pressurised Water Reactor- PWR) इकाइयाँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुल विद्युत क्षमता 1,000 MW है।

विगत वर्षों के प्रश्ननाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है:(2011) (a) न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। उत्तर: (a) |

प्रेशराइज़्ड हैवी वाटर रिएक्टर:

- यह एक प्रकार का लाइट वाटर रिएक्टर (Light Water Reactor) है जिसमें साधारण जल का मॉडरेटर और शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है।

- PWR प्लांट विश्व में सबसे सामान्य प्रकार का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है।

- प्रेशराइज़्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWRs) प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा संचालित होते हैं, जबकि लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) कम समृद्ध यूरेनियम द्वारा संचालित होते हैं।

- एक PWR में दो जल प्रणालियाँ शामिल होती हैं:

- एक को रिएक्टर (प्राथमिक) प्रणाली कहा जाता है जो रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को पुनः प्राप्त करता है और दूसरे को टर्बाइन (द्वितीयक) प्रणाली कहा जाता है जिसमें रिएक्टर की ऊष्मा से उत्पन्न भाप द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है।

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न. अपनी तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिये कुछ लोगों का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिये। इस संदर्भ में, यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है? (2012) 1. यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

संबंधित चिंताएँ:

- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल I के अनुच्छेद 56 के विपरीत हैं।

- कन्वेंशन का अतिरिक्त प्रोटोकॉल I: खतरनाक कार्यों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।

- 1986 में चेर्नोबिल आपदा भी इस बात की याद दिलाती है कि सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है।

चेर्नोबिल आपदा:

- 1986 में चेर्नोबिल दुर्घटना एक दोषपूर्ण रिएक्टर का परिणाम थी जिसे अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों के साथ संचालित किया जा रहा था।

- परिणामस्वरूप विस्फोट की वाष्प और आग से रिएक्टर के विनाश ने यूरोप के कई हिस्सों में रेडियोधर्मी सामग्री के जमाव के साथ, कम-से-कम 5% रेडियोधर्मी रिएक्टर सामग्री पर्यावरण में मिल गई थी।

- यह आपदा वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा के इतिहास में एकमात्र दुर्घटना थी जहाँ विकिरण के कारण मौतें हुई थीं।

- दुर्घटना की रात विस्फोट के कारण चेर्नोबिल संयंत्र के दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई तथा तीव्र विकिरण सिंड्रोम के परिणामस्वरूप कुछ हफ्तों के भीतर 28 और लोगों की मृत्यु हो गई।

- दुर्घटना के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से लगभग 3,50,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया था, लेकिन जिन क्षेत्रों के लोगों को स्थानांतरित किया गया था, उनका पुनर्वास जारी है।

भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विषय में:

- परमाणु ऊर्जा देश के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है और ऊर्जा के अन्य स्रोतों के साथ इसका इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।

- यह 24*7 उपलब्ध बिजली का एक स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल लोड स्रोत है।

- इसमें विशाल क्षमता भी है जो देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को स्थायी रूप से सुनिश्चित कर सकती है।

- वर्तमान में देश में 6780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालन में हैं और एक रिएक्टर, KAPP-3 (700 मेगावाट) को जनवरी 2021 में ग्रिड से जोड़ा गया था।

- सरकार ने 12 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंज़ूरी दी है - 10 स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टर (PHWRs) को फ्लीट मोड में स्थापित किया जाएगा और रूसी संघ के साथ सहयोग से 2 यूनिट लाइट वॉटर रिएक्टर (LWRs) स्थापित किये जाएंगे।

- निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने और मंज़ूरी मिलने पर वर्ष 2031 तक परमाणु क्षमता 22480 मेगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है।

- सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पाँच नए स्थलों के लिये 'सैद्धांतिक' अनुमोदन भी प्रदान किया है।

- भारत में कुछ परमाणु रिएक्टरों को "IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) सुरक्षा उपायों" के तहत रखा जाता है।

- विभिन्न परमाणु सुविधाओं को IAEA सुरक्षा उपायों के तहत रखा जाता है, यदि यूरेनियम का स्रोत, जो परमाणु रिएक्टर के लिये विखंडनीय सामग्री है, भारतीय क्षेत्र से बाहर से आता है या फिर नए रिएक्टर संयंत्र विदेशी सहयोग से स्थापित किये गए हैं।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयातित यूरेनियम को सैन्य उपयोग के लिये डायवर्ट नहीं किया जाएगा और साथ ही आयातित यूरेनियम का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाएगा।

|

वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र |

निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र |

नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्र |

|

|

|

विगत वर्षों के प्रश्नभारत में क्यों कुछ परमाणु रिऐक्टर ’’आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों’’ के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020) (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। उत्तर: B |

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और भारत

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, क्वाड, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। मेन्स के लिये:रूस-यूक्रेन संघर्ष, भारत के हितों पर देशों की नीतियों एवं राजनीति का प्रभाव, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने ‘जिनेवा’ में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस परिषद ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों की जाँच के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव पेश किया है।

- यह कदम इस मायने में महत्त्वपूर्ण है कि यह मतदान ‘क्वाड’ देशों के साथ भारत की बैठक के बाद हुआ था।

- भारत ने इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इसी तरह के प्रस्तावों के संबंध में मतदान में हिस्सा नहीं लिया था।

- भारत ने ‘अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी’ (IAEA) के प्रस्ताव में भी हिस्सा नहीं लिया है, जो चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेर्नोबिल सहित कई परमाणु अपशिष्ट स्थलों पर सुरक्षा से संबंधित था, क्योंकि रूसियों ने उन पर नियंत्रण कर लिया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

- परिचय:

- मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मज़बूत करने हेतु ज़िम्मेदार है।

- गठन:

- इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।

- मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

- OHCHR का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

- सदस्य:

- इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ-साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखता है।

- परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। इसकी सीटों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:

- अफ्रीकी देश: 13 सीटें

- एशिया-प्रशांत देश: 13 सीटें

- लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश: 8 सीटें

- पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश: 7 सीटें

- पूर्वी यूरोपीय देश: 6 सीटें

- परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और लगातार दो कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुन: चुनाव के लिये पात्र नहीं होता है।

- इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं।

- प्रक्रिया और तंत्र:

- सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा: सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review- UPR) यूपीआर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों के आकलन का कार्य करता है।

- सलाहकार समिति: यह परिषद के "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करता है जो इसे विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करता है।

- शिकायत प्रक्रिया: यह लोगों और संगठनों को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है।

- संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया: ये विशेष प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और कार्य समूहों से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानव अधिकारों की स्थितियों की निगरानी, जाँच करने, सलाह देने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य करते हैं।

- मुद्दे:

- सदस्यता से संबंधित: कुछ आलोचकों के लिये परिषद की सदस्यता की संरचना एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय रही है, जिसमें कभी-कभी ऐसे देश भी शामिल होते है जिन्हें व्यापक मानवाधिकार हनन करने वाले देश के रूप में देखा जाता है।

- चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस और वेनेजुएला जैसे देश मानवाधिकारों के हनन के आरोप के बावजूद इस परिषद में शामिल हैं।

- असंगत फोकस: ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में अमेरिका ‘संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद’ से बाहर हो गया था, क्योंकि उसका मानना था कि परिषद द्वारा इज़रायल के विरुद्ध असंगत रूप से कार्य किया जा रहा है, ज्ञात हो कि परिषद ने इज़रायल के विरुद्ध अब तक सबसे अधिक संख्या में प्रस्ताव पारित किये गए हैं।

- अमेरिका फिर से संगठन में शामिल हो गया है.

- सदस्यता से संबंधित: कुछ आलोचकों के लिये परिषद की सदस्यता की संरचना एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय रही है, जिसमें कभी-कभी ऐसे देश भी शामिल होते है जिन्हें व्यापक मानवाधिकार हनन करने वाले देश के रूप में देखा जाता है।

- भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के विशेष प्रतिवेदकों के एक समूह द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना 2020 के मसौदे पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है।

- वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) प्रक्रिया के तीसरे दौर के हिस्से के रूप में अपनी मध्यावधि रिपोर्ट परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई।

- भारत 1 जनवरी 2019 से तीन साल की अवधि के लिये परिषद के लिये चुना गया था।

|

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011) 1. शिक्षा का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत उपरोक्त में से कौन सा/से मानव अधिकार है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

स्रोत: द हिंदू

ग्रेट बैरियर रीफ: आईपीसीसी

प्रिलिम्स के लिये:ग्रेट बैरियर रीफ, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। मेन्स के लिये:कोरल रीफ का महत्त्व और इसकी रक्षा हेतु पहल, संरक्षण। |

चर्चा में क्यों?

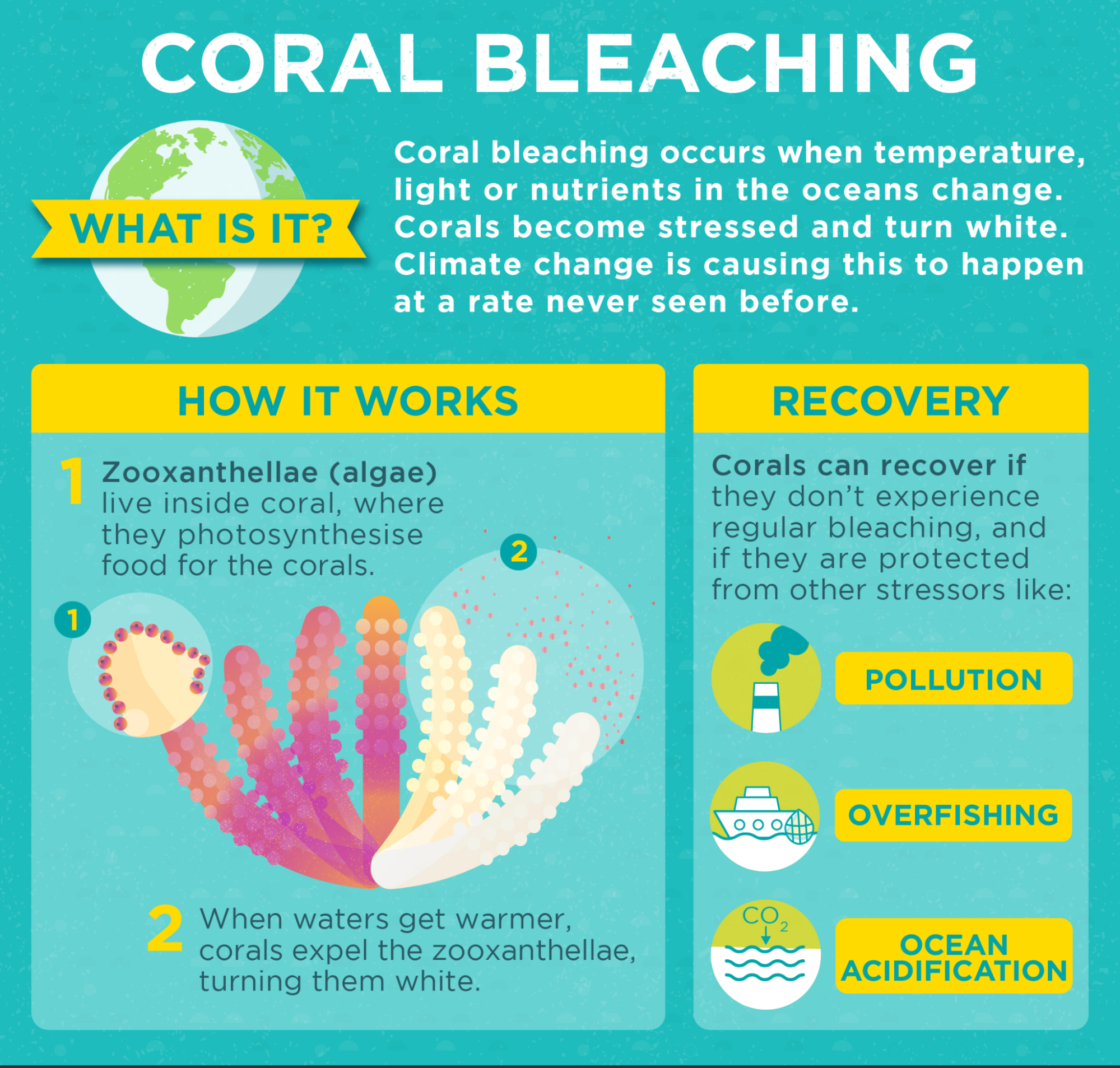

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ संकट में है और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित है।

- रिपोर्ट वर्ष 2016 से 2020 तक पिछले तीन सामूहिक विरंजन (Bleaching) घटनाओं की ओर इशारा करती है, जिसके तहत महत्त्वपूर्ण प्रवालों की हानि हुई है तथा जानकारी दी गई है कि कुछ प्रवाल प्रजातियों की "सामूहिक मृत्यु" भी हुई है।

- ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है जो उत्तरपूर्वी ऑस्ट्रेलिया से दूर प्रशांत महासागर में स्थित है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- समुद्र के पानी का लगातार गर्म होना प्रवाल विरंजन का कारण है।

- वर्ष 2016 की प्रवाल विरंजन (Bleaching) घटना के कारण 90% से अधिक कोरल रीफ प्रभावित हुए हैं और विरंजन की इस घटना ने रीफ सिस्टम के उत्तरी एवं मध्य भाग को अत्यधिक खराब स्थिति में डाल दिया है।

- भले ही वैश्विक समुदाय पूर्व-औद्योगिक समय के बाद से भविष्य में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, फिर भी यह बड़े पैमाने पर विरंजन की घटनाओं को रोकने के लिये पर्याप्त नहीं होगा, हालाँकि यह उन घटनाओं को कम कर सकता है।

- महासागर का गर्म होना और मरीन हीट वेव्स उष्णकटिबंधीय उथले प्रवाल भित्तियों के नुकसान और क्षरण का कारण बनेगा, जिससे प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र का "व्यापक विनाश" होगा।

- यदि विरंजन की घटना जारी रहती है, तो IPCC का अनुमान है कि अकेले पर्यटन में गिरावट से प्रतिवर्ष 10,000 नौकरियों तथा 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के राजस्व का नुकसान होगा।

- दुनिया भर में लगभग एक अरब लोग अपने दैनिक जीवन के लिये प्रवाल भित्तियों पर निर्भर हैं, यही वजह है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को तत्काल कम करने में विफलता मानवता के लिये विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है।

- रीफ के अलावा जलवायु परिवर्तन के चलते ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि, कुछ जानवरों की प्रजातियों का विलुप्त होना और जंगल की आग की अधिक घटनाएँ देखी जाएँगी।

- बढ़ते सूखे और तापमान के कारण कोआला की स्थानीय आबादी के विलुप्त होने का खतरा है।

- तथा हाल ही में बढ़ता समुद्री स्तर और तूफानी लहरें ब्रैम्बल के मेलोमिस (Bramble Cay Melomys) नामक एक कृंतक प्रजाति (Rodent Species) के विलुप्त होने का कारण बना, जो ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी भाग में एक दूरस्थ खाड़ी पर पाया जाता था।

- वर्ष 2019 के अंत और वर्ष 2020 की शुरुआत में ब्लैक समर फायर (Black Summer Fires) ने कम-से-कम 33 लोगों की जान ली और 3,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया।

- यहांँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध नीलगिरि के पेड़, जो देश की मौसमी आग हेतु स्वाभाविक रूप से सुभेद्य हैं, पूर्वानुमानित अग्नि की तीव्रता और आवृत्ति का सामना करने में सक्षम नहीं है, जिससे जंगलों का विनाश हो सकता है।

- रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की व्यापक सूची भी प्रदान की गई है, जैसे- भवन मानकों में सुधार करना ताकि संभावित घातक गर्मी की लहरों के दौरान घर ठंडे रहें।

विगत वर्षों के प्रश्नवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2C से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये। यदि विश्व तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 3C के परे बढ़ जाता है, तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? 1- स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

ग्रेट बैरियर रीफ:

- यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2,900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।

- यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैला हुआ है।

- इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है।

- यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है।

- ये समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। चूना पत्थर (कैल्शियम कार्बोनेट) से निर्मित इसका निचला हिस्सा (जिसे कैलिकल्स भी कहते हैं) काफी कठोर होता है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है।

- इन प्रवाल पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें जूजैंथिली (Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।

- इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था।

‘कोरल’ की सुरक्षा से संबंधित पहलें:

- इस मुद्दे के समाधान के लिये कई वैश्विक पहलें की जा रही हैं, जिसमें:

- अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल

- ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क (GCRMN)

- ग्लोबल कोरल रीफ एलायंस (GCRA)

- ग्लोबल कोरल रीफ आर-एंड-डी एक्सेलेरेटर प्लेटफार्म

- इसी प्रकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने तटीय क्षेत्र अध्ययन (CZS) के तहत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन को शामिल किया है।

- भारत में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), गुजरात के वन विभाग की मदद से "बायोरॉक" या खनिज अभिवृद्धि तकनीक का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है।

- देश में प्रवाल भित्तियों की रक्षा एवं उन्हें बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: D |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

साइड चैनल अटैक को रोकने के लिये ‘लो-एनर्जी चिप’

प्रिलिम्स के लिये:साइड चैनल अटैक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मेन्स के लिये:आईटी और कंप्यूटर साइड चैनल अटैक का मुकाबला करने में कम ऊर्जा चिप का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो भारतीय शोधकर्त्ताओं ने एक ‘लो-एनर्जी’ सुरक्षा चिप का निर्माण किया है, जिसे IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) उपकरणों पर ‘साइड-चैनल अटैक’ (SCAs) को रोकने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- IoT एक कंप्यूटिंग अवधारणा है जो रोज़मर्रा की भौतिक वस्तुओं के इंटरनेट से जुड़ाव और अन्य उपकरणों के लिये खुद को पहचानने में सक्षम होने के विचार का वर्णन करती है।

- इसका उपयोग बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा और निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी आदि जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़े उपकरणों का उपयोग करके स्मार्ट बुनियादी ढाँचे को बनाने के लिये किया जा रहा है।

विगत वर्षों के प्रश्नजब सुबह आपके स्मार्ट फोन का अलार्म बजता है, तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिये उसे थपकी देते हैं जिससे आपका गीज़र स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम | को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिये अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिये क्रयादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाज़े पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियाँ, पंखे, गीजर और ए.सी. मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है, यदि आपको किसी बैठक के लिये देर हो रही है, तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इन आविर्भुत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपर्युक्त परिदृश्य के लिये निम्नलिखित में से कौन-सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? (a) बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल उत्तर: (b) |

सिक्योरिटी चिप:

- सिक्योरिटी चिप (Security Chip) का अर्थ है एप्लीकेशन विशिष्ट इंटीग्रेटेड सर्किट जो डिवाइस में एम्बेडेड (Embedded) होने के बाद सिक्योरिटी फीचर को इन्स्टैन्शिएट (Instantiates) करता है।

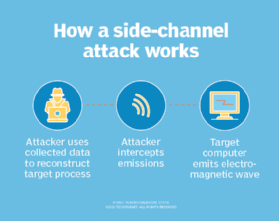

साइड-चैनल अटैक (SCA):

- ‘साइड-चैनल अटैक’(SCA) एक विशिष्ट साइबर-सुरक्षा हमला है, जिसका उद्देश्य प्रोग्राम या उसके कोड को सीधे लक्षित करने के बजाय सिस्टम या उसके हार्डवेयर के अप्रत्यक्ष प्रभावों का उपयोग करके सिस्टम के प्रोग्राम निष्पादन से जानकारी एकत्र करना या उसे प्रभावित करना है।

- आमतौर पर ‘साइड-चैनल अटैक’ का उद्देश्य सिस्टम की जानकारी, बिजली की खपत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीक जैसी सूचनाओं को मापकर क्रिप्टोग्राफिक कुंजी, मशीन लर्निंग मॉडल और पैरामीटर जैसी संवेदनशील जानकारी निकालना होता है।

- SCA को साइडबार अटैक या इंप्लीमेंटेशन अटैक भी कहा जा सकता है।

- इसे किसी भी डेटा पर लागू किया जा सकता है, जिसे गुप्त रखने का प्रयास किया जाता है।

- उदाहरण के लिये इसका उपयोग आपकी स्मार्टवॉच पर आपके ECG और हृदय गति सिग्नल संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है।

- SCAs के प्रकार: टाइमिंग अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (EM) अटैक, एकॉस्टिक, पावर, ऑप्टिकल, मेमोरी कैश, हार्डवेयर संवेदनशीलता।

- यद्यपि अधिकांश आधुनिक प्रणालियों पर SCAs को निष्पादित करना मुश्किल है, किंतु मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बढ़ते परिष्कार, उपकरणों की अधिक कंप्यूटिंग शक्ति और बढ़ती संवेदनशीलता के साथ मापने वाले उपकरण SCAs को एक वास्तविकता बना रहे हैं।

‘नए आर्किटेक्चर’ का महत्त्व:

- बहुत कम बिजली का उपयोग करता है:

- चूँकि SCAs का पता लगाना और उनके विरुद्ध बचाव करना मुश्किल है, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करना काफी अधिक कंप्यूटिंग शक्ति एवं ऊर्जा-गहन होती है। यही कारण है कि ‘नया चिप आर्किटेक्चर’ काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

- यह चिप एक थंबनेल के आकार से भी छोटा है और SCAs के खिलाफ पारंपरिक सुरक्षा उपायों की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करता है।

- आसानी से शामिल किया जा सकता है:

- इसे स्मार्टवॉच, टैबलेट और कई अन्य उपकरणों में आसानी से शामिल करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- इसका उपयोग किसी भी सेंसर नोड में किया जा सकता है, जो उपयोगकर्त्ता के डेटा को जोड़ता है। उदाहरण के लिये इसका उपयोग तेल और गैस उद्योग में सेंसर की निगरानी हेतु किया जा सकता है, इसका उपयोग सेल्फ-ड्राइविंग कारों में फिंगरप्रिंट उपकरणों जैसे कई अन्य अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

- नियर-थ्रेसहोल्ड कंप्यूटिंग का उपयोग:

- नियर-थ्रेसहोल्ड कंप्यूटिंग (Near-Threshold Computing) का उपयोग एक कंप्यूटिंग विधि है जहाँ डेटा पर कार्य करने के लिये पहले इसे अलग, अद्वितीय और यादृच्छिक घटकों में विभाजित किया जाता है फिर चिप को अंतिम परिणाम हेतु एकत्र किये जाने से पहले प्रत्येक घटक पर यादृच्छिक क्रम में अलग-अलग संचालन किया जाता है।

- इस पद्धति के कारण, बिजली की खपत माप (Power-Consumption Measurements) के माध्यम से डिवाइस से लीक होने वाली जानकारी यादृच्छिक होती है तथा SCA में अस्पष्टता के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं करता है।

- हालाँकि यह विधि ऊर्जा और गणना शक्ति-गहन पर आधारित है, जबकि सूचना को संग्रहीत करने के लिये अधिक आवश्यक सिस्टम मेमोरी की भी आवश्यकता होती है।

मुद्दे:

- सिस्टम में इस चिप आर्किटेक्चर के कार्यान्वयन हेतु असुरक्षित सिलिकॉन क्षेत्र के 1.6 गुना ऊर्जा खपत में कम-से-कम पाँच गुना वृद्धि की आवश्यकता होती है।

- इसके अलावा आर्किटेक्चर केवल ऊर्जा खपत-आधारित एससीए (SCAs) के खिलाफ सुरक्षा तो करता है लेकिन विद्युत-चुम्बकीय एससीए के खिलाफ बचाव नहीं करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

नाटो का विस्तारवाद

प्रिलिम्स के लिये:नाटो, ‘टू-प्लस-फोर’ संधि, वारसॉ पैक्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा। मेन्स के लिये:द्विपक्षीय समूह एवं समझौते, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, रूस-यूक्रेन संघर्ष, रूस-नाटो संघर्ष। |

चर्चा में क्यों?

जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू किया, तो ‘उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन’ (नाटो) के पूर्व की ओर विस्तार को क्षेत्रीय आक्रमण के इस कृत्य का कारण बताया गया।

- नाटो के विस्तारवाद ने भविष्य में रूस के लिये यूक्रेन को एक संधि सहयोगी के रूप में समूह में शामिल किये जाने का खतरा उत्पन्न कर दिया था और इस तरह यह ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा गठबंधन रूस की पश्चिमी सीमाओं के और अधिक करीब पहुँच जाता।

- इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा एक प्रस्ताव पर चर्चा के लिये आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें रूस से बिना शर्त अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आह्वान किया गया था।

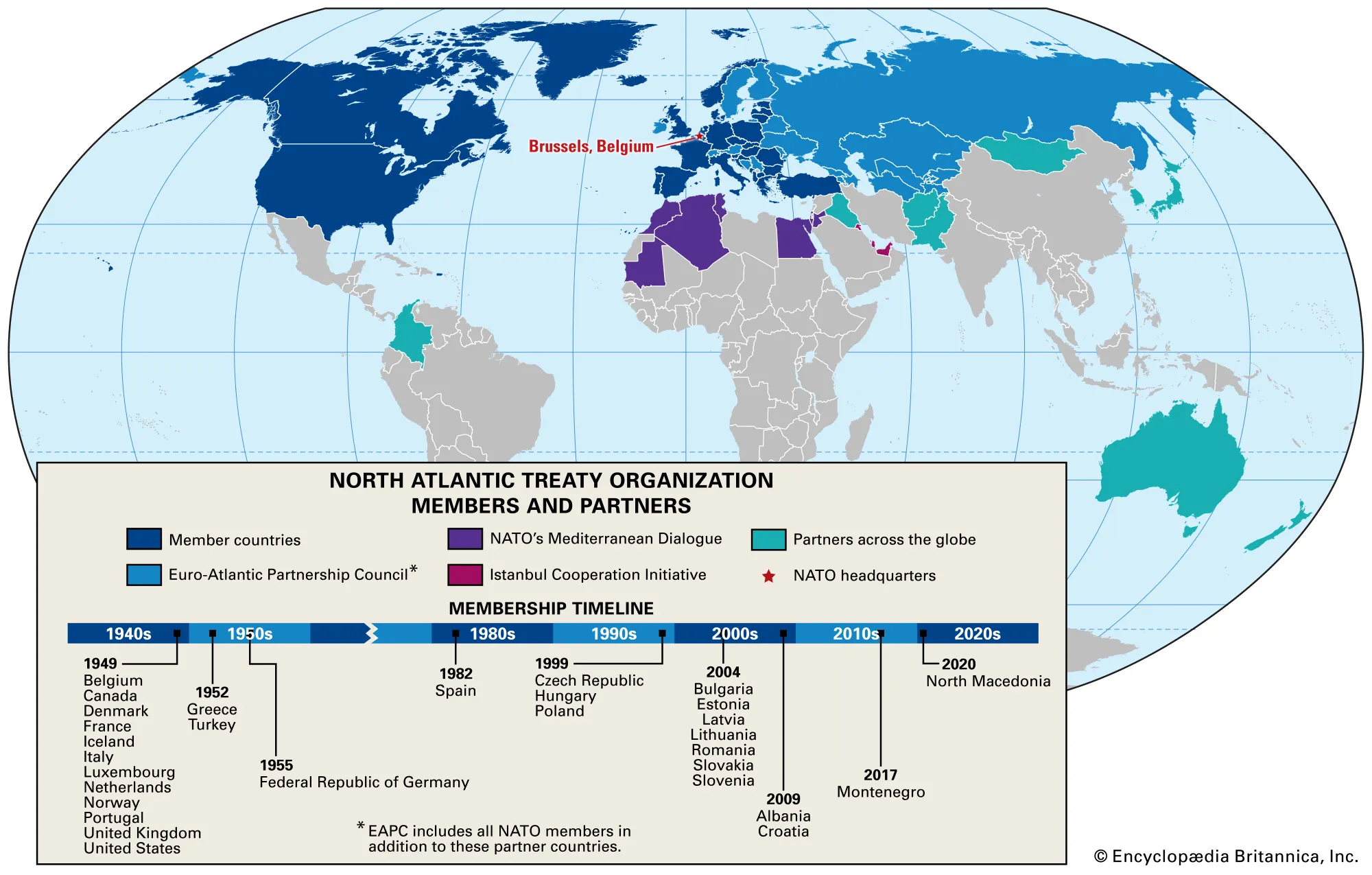

‘उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन’ (नाटो):

- यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है।

- वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बन गया है।

नाटो की उत्पत्ति:

- वर्ष 1949 में जब नाटो का उदय हुआ तो उसके स्व-घोषित मिशन के तीन बिंदु थे:

- सोवियत विस्तारवाद को रोकना।

- महाद्वीप पर एक मज़बूत उत्तरी अमेरिकी उपस्थिति के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद के पुनरुद्धार के लिये मना करना।

- यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना।

- स्पष्ट रूप से नाज़ी (हिटलर) पीड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत नाटो की स्थापना में एक महत्त्वपूर्ण कारक थी।

- हालाँकि नाटो का दावा है कि यह केवल ‘आंशिक सच’ है कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिये सैन्य सहयोग और सामूहिक रक्षा पर ज़ोर दिया गया था।

- उदाहरण के लिये संधि के अनुच्छेद-5 में घोषणा की गई है कि उनमें से एक या अधिक (नाटो सदस्यों) के खिलाफ किसी भी प्रकार के सशस्त्र हमले को उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा" और इस तरह के हमले के बाद प्रत्येक सहयोगी ऐसी कार्रवाई करेगा जैसा वह आवश्यक समझता है, जिसमें सशस्त्र बल का उपयोग भी शामिल है।

- उस समय का व्यापक संदर्भ यह था कि वर्ष 1955 में एक समय जब शीत युद्ध गति प्राप्त कर रहा था, सोवियत संघ ने मध्य एवं पूर्वी यूरोप के समाजवादी गणराज्यों को वारसॉ संधि (1955) में शामिल किया, जिसमें अल्बानिया (जिसे वर्ष 1968 में वापस ले लिया गया) बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया आदि शामिल थे।

- संधि में अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक-सैन्य गठबंधन को नाटो के प्रत्यक्ष रणनीतिक प्रतिकार (Strategic Counterweight ) के रूप में देखा गया।

- उस समय नाटो का ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित था कि पूर्वी जर्मनी, जर्मनी के सोवियत कब्ज़े वाले क्षेत्र (Soviet Occupied-Territory of Germany) का हिस्सा था, जर्मनी का संघीय गणराज्य मई 1955 तक नाटो में शामिल हो गया और रूस को अपनी सीमा पर एक मज़बूत व पुनर्जीवित पश्चिम जर्मनी को लेकर चिंता होने लगी।

- एक एकीकृत, बहुपक्षीय, राजनीतिक और सैन्य गठबंधन के रूप में वारसॉ पैक्ट का उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय राजधानियों को रूस के अधिक निकट लाना था जिन्हें शीत युद्ध के दौरान दशकों तक प्रभावी बनाया गया था।

- वास्तव में संधि ने सोवियत संघ को भी यूरोपीय उपग्रह के राज्यों में नागरिक विद्रोह और असंतोष को रोकने का विकल्प प्रदान किया जिसमें 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया और 1980-1981 में पोलैंड शामिल थे।

- 1980 के दशक के अंत तक जो कुछ भी उभरकर सामने आया उसने अधिकांश पूर्वी यूरोपीय संधि (वारसॉ पैक्ट) सहयोगियों में अपरिहार्य आर्थिक मंदी के भारी दबाव तथा सैन्य सहयोग की क्षमता के अंतर को संपूर्ण क्षेत्र में रणनीतिक रूप से कम कर दिया।

- इस प्रकार सितंबर 1990 में यह शायद ही आश्चर्य की बात थी कि पूर्वी जर्मनी पश्चिम जर्मनी के साथ फिर से जुड़ने के लिये हुई संधि से बाहर हो गया और जल्द ही चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड सभी वारसॉ संधि से हट गए।

- वर्ष 1991 की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद संधि को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया था।

नाटो द्वारा किये गए विस्तार का दौर:

- जब सोवियत संघ, रूस और पूर्व सोवियत गणराज्यों में विभाजित हो गया तो नाटो, परिस्थितियों और आशावाद से उत्साहित होकर वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की दिशा में आगे बढ़ा।

- अमेरिका के कार्यकाल के दौरान नाटो द्वारा पूर्व वारसॉ संधियों में शामिल देशों को अपने में शामिल करने के लिये बातचीत और विस्तार के क्रमिक दौर में शुरू किये गए।

- इस पुनर्मिलन के बाद जबकि जर्मनी ने नाटो की सदस्यता बरकरार रखी, चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड वर्ष 1999 में गठबंधन में शामिल हो गए लेकिन यह क्रम वही समाप्त नहीं हुआ। वर्ष 2004 मे बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया संधि में शामिल हुए।

- वर्ष 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया ने इस पर हस्ताक्षर किये, वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो ने तथा वर्ष 2020 में उत्तर मैसेडोनिया ने इस ब्लॉक में प्रवेश किया।

नाटो के विस्तार के प्रति रूस के संवेदनशील होने का कारण:

- वर्ष 2008 में नाटो के बुखारेस्ट सम्मेलन में नाटो सहयोगियों ने सदस्यता हेतु यूक्रेन और जॉर्जिया की यूरो-अटलांटिक आकांक्षाओं का समर्थन किया तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ये देश नाटो के सदस्य बन जाएंगे।

- नाटो द्वारा अपनी सदस्यता की कार्य योजना के संबंधित शेष प्रश्नों के लिये उच्च राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के साथ मज़बूती से जुड़ने हेतु एक समय-सीमा की घोषणा की गई।

- इसने रूस में खतरे की घंटी बजा दी क्योंकि यूक्रेन की अवधारणा, जिसे सोवियत संघ के साथ पहले मज़बूत ऐतिहासिक संबंध रखने वाला देश माना जाता था, रूस के विश्वास के खिलाफ था।

- इस विकास ने अमेरिका को चेतावनी देने के लिये रूस को प्रेरित किया कि कोई भी रूसी नेता यूक्रेन के लिये नाटो सदस्यता की दिशा में उसके साथ खड़ा नहीं होगा।

- यह रूस के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य होगा।

- यह नाटो नेताओं द्वारा की गई कार्रवाइयों में से एक थी जिसे रूस एक राजनीतिक विश्वासघात मानता है।

पूर्व की ओर विस्तार से बचने के नाटो के वादे का उल्लंघन

- वर्ष 1990 में अमेरिका ने रूस को आश्वस्त किया कि नाटो की सेना द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार पूर्व में एक इंच तक भी नहीं किया जाएगा।

- जबकि रूस द्वारा इस टिप्पणी का उपयोग बाल्टिक राज्यों में नाटो के विस्तार को लेकर अपने आक्रोश को हवा देने के लिये किया गया।

- एक तथ्य यह भी है कि वर्ष 1990 की शुरुआत में पूर्व और पश्चिम जर्मनी के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, सोवियत संघ तथा यूनाइटेड किंगडम ने इस समझौते सहित टू प्लस फोर के लिये प्रमाणित किया कि क्या एक एकीकृत जर्मनी नाटो का हिस्सा होगा।

- अमेरिका रूस को आश्वस्त करना चाहता था कि नाटो कमांड संरचनाओं और सैनिकों को पूर्व जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

- रूस के लिये घरेलू स्तर पर यह एक कठिन समय था, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद लोकतांत्रिक प्रथाओं, एक स्थिर बाज़ार अर्थव्यवस्था तथा एक मज़बूत कानून व व्यवस्था प्रणाली को संस्थागत बनाने में वह विफल था।

- स्थानीय स्तर पर सभी तरह की अराजकता का सामना करते हुए तत्कालीन रूस ने जर्मनी के पूर्व में नाटो विस्तार पर प्रतिबंध के रूप में टू प्लस फोर संधि की व्याख्या करना शुरू कर दिया।

- रूस ने अमेरिका को सूचित किया कि उसने "पूर्व की ओर नाटो क्षेत्र के विस्तार के विकल्प" को खारिज कर दिया।

- वर्ष 2000 के दशक के दौरान पूर्वी यूरोप में नाटो के लगातार विस्तार पर रूस में बढ़ते गुस्से और 2007 में म्यूनिख, जर्मनी में यह कहते हुए स्पष्ट किया कि नाटो के विस्तार का स्वयं के गठबंधन के आधुनिकीकरण या यूरोप में सुरक्षा सुनिश्चित करने से कोई संबंध नहीं है।

- इसके विपरीत वह एक गंभीर उकसावे का प्रतिनिधित्त्व करता रहा है जो आपसी विश्वास को कम करता है।

- वर्ष 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल करने के नाटो के इरादे की घोषणा के बाद रूस ने जॉर्जिया पर आक्रमण किया तथा उसके कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया और वर्ष 2014 में यूक्रेन सहित यूरोपीय संघ के साथ एक आर्थिक गठबंधन की ओर बढ़ते हुए रूस ने यूक्रेन में मार्च किया और क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया।

स्रोत: द हिंदू

मानवीय गलियारे

प्रिलिम्स के लिये:मानवीय गलियारे, वर्ष 1949 का जिनेवा कन्वेंशन और वर्ष 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र। मेन्स के लिये:मानवीय गलियारे, रूस-यूक्रेन युद्ध, वर्ष 1949 का जिनेवा कन्वेंशन तथा वर्ष 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल, द्वितीय विश्व युद्ध, सीरियाई गृहयुद्ध, लीबियाई गृहयुद्ध और गाजा युद्ध |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस द्वारा नागरिकों के लिये "मानवीय गलियारे" (Humanitarian Corridors) प्रदान करने हेतु रूस-यूक्रेन युद्ध में एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई है।

- जैसे ही युद्ध एक संभावित घातक चरण में प्रवेश करता है तो नागरिकों द्वारा सुरक्षा और शरण के लिये देश छोड़ने का प्रयास किया जाता है, अत: नागरिक या जन-धन के नुकसान को कम करने के लिये मानवीय उपाय किये जाने चाहिये।

प्रमुख बिंदु

मानवीय गलियारे:

- मानवीय गलियारे के बारे में: ये एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय के लिये विसैन्यीकृत क्षेत्र होते हैं जिस पर एक सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष सहमत होते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र मानवीय गलियारों को सशस्त्र संघर्ष के अस्थायी विराम के कई संभावित रूपों में से एक मानता है।

- उदाहरण के लिये नागरिकों को लक्ष्य बनाते हुए बड़े पैमाने पर बमबारी के समय मानवीय गलियारे महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं।

- आवश्यकता: जब शहरों की घेराबंदी की जा रही हो और आबादी को बुनियादी खाद्य आपूर्ति, बिजली तथा पानी जैसी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, तो इस तरह के गलियारे आवश्यक हो जाते हैं।

- कार्य: इन गलियारों के माध्यम से संघर्ष के क्षेत्रों में भोजन एवं चिकित्सा जैसी सहायता प्रदान की जा सकती है या नागरिकों को निकाला जा सकता है।

- अभिगम्यता: मानवीय गलियारों तक पहुँच संघर्ष के पक्षों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह आमतौर पर तटस्थ अभिनेताओं, संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस जैसे सहायता संगठनों तक सीमित है।

- उनका उपयोग संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) एवं पत्रकारों द्वारा उन विवादित क्षेत्रों तक पहुँच प्राप्त करने के लिये भी किया जा सकता है जहाँ युद्ध अपराध किये जा रहे हैं।

मानवीय गलियारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मानवीय गलियारों को मान्यता देने से पहले जब यहूदी बच्चों को नाज़ी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूनाइटेड किंगडम में निकाला गया था। तब ऐसे क्षेत्रों को द्वितीय विश्व युद्ध सहित सशस्त्र संघर्षों के रूप में परिभाषित किया गया था।

- वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 45/100 में मानवीय गलियारों को परिभाषित किया गया था।

- इसने कहा कि "राहत गलियारे" को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सशस्त्र संघर्षों के दौरान सहायता प्राप्त करने के लिये नागरिकों के अधिकार का समर्थन करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है।

- इसे वर्ष 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और वर्ष 1977 के उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल में भी मान्यता प्राप्त है।

- वर्ष 1992 में इटली में सैनरेमो से ‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ’ ने इस अवधारणा को और अधिक बेहतर ढंग से परिभाषित किया है।

- "मानवीय सहायता इस मामले में तथाकथित मानवीय गलियारों के माध्यम से पारगमन सुविधा प्रदान कर कर सकती है, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा सम्मान एवं संरक्षित किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो, तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के तहत"।

- मानवीय गलियारों का उपयोग सीरियाई गृहयुद्ध, लीबिया के गृहयुद्ध और गाजा युद्ध तथा ऐसे अन्य संघर्ष क्षेत्रों में अक्सर किया जाता रहा है।

संबद्ध मुद्दे:

- लागू करने में कठिनाई: चूँकि सभी पक्षों को गलियारों को स्थापित करने के लिये सहमत होने की आवश्यकता है, ऐसे में मानवीय गलियारों को लागू करना मुश्किल होता है।

- ऐसे कई युद्ध और संघर्ष क्षेत्र हैं जहाँ नागरिक गलियारों या लड़ाई में विराम के आह्वान को व्यर्थ कर दिया गया है।

- उदाहरण के लिये यमन में चल रहे युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अब तक अपनी वार्ताओं में विफल रहा है।

- संभावित दुरुपयोग: सैन्य या राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा है।

- उदाहरण के लिये गलियारों का इस्तेमाल संघर्ष वाले शहरों में हथियारों और ईंधन की तस्करी के लिये किया जा सकता है।

आगे की राह

- मानवीय विराम की आवश्यकता: मानवीय गलियारे के अलावा वैश्विक समुदाय को मानवीय विराम को प्रोत्साहित करना चाहिये क्योंकि इससे गलियारों का निर्माण किया जाता है।

- एक मानवीय विराम में नागरिकों की रक्षा के लिये युद्ध की अस्थायी समाप्ति शामिल होगी।

- यह नागरिकों को गलियारों तक पहुँचने और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।

PYQहाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्धसंजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई? (a) अंगोला और जाम्बिया उत्तर:d |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा

प्रिलिम्स के लिये:फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, Financial Action Task Force मेन्स के लिये:मनी लॉन्ड्रिंग, भारत और उसके पड़ोसी, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स’ (FATF) ने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' या ‘इन्क्रीज्ड मॉनीटरिंग लिस्ट’ में बनाए रखा है। FATF में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल है जिसके साथ भारत ने फरवरी 2021 में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- FATF की ग्रे लिस्ट में 17 देश हैं।

- एक समीक्षा के बाद ज़िम्बाब्वे को सूची से बाहर कर दिया गया है क्योंकि यह सभी मापदंडों का अनुपालन करता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- FATF ने 34 में से 32 कार्य बिंदुओं को पूरा करने के बावजूद मौजूदा पाकिस्तान को श्रेणी से हटाने का फैसला किया।

- इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने FATF की वर्ष 2018 की कार्य योजना में 27 में से 26 कार्य मदों और FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (एपीजी) की 2021 की कार्य योजना की सात कार्य मदों को पूरा किया है।

- जून 2021 में पाकिस्तान की 2019 एपीजी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में पहचानी गई अतिरिक्त कमियों के जवाब में पाकिस्तान ने एक नई कार्य योजना के अनुसार इन रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिये उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता ज़ाहिर की, जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर केंद्रित है।

- देश में कुल 34 कार्य बिंदुओं के साथ दो समवर्ती कार्य योजनाएँ थीं, जिनमें से 30 को या तो पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिये संबोधित किया गया था।

- FATF ने पाकिस्तान को प्रगति जारी रखने के लिये प्रोत्साहित एवं आतंकवाद के वित्तपोषण की जाँच और अभियोजन के प्रयासों के लिये प्रेरित किया।

- जून 2018 के बाद से पाकिस्तान ने FATF और APG के साथ काम करने के लिये एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता ज़ाहिर की, ताकि अपने धनशोधन विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) का मुकाबला करने तथा आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण संबंधों को मज़बूत किया जा सके।

- पृष्ठभूमि:

- FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ’ग्रे सूची’ में रखने के बाद 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना जारी की थी। यह कार्रवाई योजना धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है।

- पाकिस्तान को पहली बार वर्ष 2008 में सूची में रखा गया था, वर्ष 2009 में इसे सूची से हटा दिया गया और वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक यह पुनः निगरानी के अधीन रहा।

- ‘ग्रे लिस्ट’ में शामिल होने के कारण किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक जैसी विश्व संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

- परिचय:

- FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।

- FATF मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है।

- उद्देश्य:

- FATF का उद्देश्य मनी लॉड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

- मुख्यालय:

- इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।

- सदस्य देश:

- वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है।

- FATF की सूचियाँ:

- ग्रे लिस्ट:

- जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है।

- इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है।

- ब्लैक लिस्ट:

- असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में पहचाने गए देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

- इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करती है।

- वर्तमान में, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं।

- ग्रे लिस्ट:

- सत्र:

- FATF प्लेनरी, FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष तीन बार होता है।