शासन व्यवस्था

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)

प्रिलिम्स के लिये:भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB), भाखड़ा नांगल बांँध, सिंधु जल संधि। मेन्स के लिये:सिंधु जल संधि और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के सदस्यों के चयन के लिये एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियमों में किये गए बदलाव:

- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974 में संशोधन करने के लिये एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के चयन के मानदंड में बदलाव किया गया है।

- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974 के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पॉवर और सिंचाई से संबंधित स्थायी सदस्य क्रमशः पंजाब तथा हरियाणा से थे, लेकिन संशोधित नियमों में उनकी स्थायी सदस्यता को हटा दिया गया है।

- नए नियम नियुक्तियों के लिये तकनीकी योग्यता का उल्लेख करते हैं और न केवल पंजाब तथा हरियाणा से बल्कि पूरे भारत से सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

- नए नियमों का विरोध इंजीनियर व किसानों के साथ-साथ पंजाब के राजनीतिक दलों ने भी किया है।

- इंजीनियर्स का कहना है कि शायद ही कोई इंजीनियर नए विनिर्देशों के अनुसार नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त करेगा, ये नियम पंजाब और हरियाणा के बाहर से नियुक्त किये जाने वाले कुछ कर्मियों के लिये तैयार किये गए प्रतीत होते हैं।

- दूसरी ओर अधिकारियों ने तर्क दिया है कि जगमोहन सिंह बनाम भारत संघ मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसरण में परिवर्तन किये गए हैं।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति:

- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि में निहित है।

- संधि के तहत तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी विशेष उपयोग हेतु भारत को आवंटित किया गया, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का जल पाकिस्तान के लिये आवंटित किया गया था।

- भारत में सुनिश्चित सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिये इन नदियों की क्षमता का दोहन करने हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था।

- इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा भाखड़ा और ब्यास परियोजनाएँ हैं तथा तत्कालीन अविभाजित पंजाब एवं राजस्थान के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की गई थीं।

- 1 नवंबर, 1966 को पंजाब के पुनर्गठन और हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के तहत किया गया था।

- भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रशासन, रखरखाव और संचालन 1 अक्तूबर 1967 को भाखड़ा प्रबंधन को सौंप दिया गया था।

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 80 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यास परियोजना कार्य पूरा होने के बाद ब्यास निर्माण बोर्ड (BCB) से भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया था।

- इसके तहत ही भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का नाम बदलकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) कर दिया गया, जो 15 मई, 1976 को प्रभाव में आया।

- तब से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिये पानी और बिजली की आपूर्ति को विनियमित करता है।

BBMB का प्रबंधन:

- इसमें एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं जो पंजाब और हरियाणा राज्यों से हैं।

- उन्हें क्रमशः पंजाब और हरियाणा से विद्युत सदस्य और सिंचाई सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित सदस्य के साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित प्रत्येक सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व है।

- BBMB में लगभग 12,000 कर्मचारी हैं और इनमें से 696 समूह ‘A’ के अधिकारी हैं तथा सहयोगी राज्यों में कार्यरत हैं।

ब्यास परियोजना:

- ब्यास-सतलुज लिंक योजना में मंडी ज़िले (हिमाचल प्रदेश) में ब्यास नदी पर पंडोह में 76.2 मीटर ऊंँचा रॉकफिल डायवर्ज़न बांँध शामिल है।

- पोंग मुकेरियां बांँध, हिमाचल प्रदेश के मुकेरियां ज़िले से 40 किमी. दूर ब्यास नदी पर एक बहुउद्देश्यीय पृथ्वी और रॉकफिल बांँध (Multipurpose Earth & Rockfill Dam) है। यह पंडोह बांँध के नीचे की ओर हिमालय की तलहटी में स्थित है।

- BBMB द्वारा वर्ष 1978-83 से इस परियोजना को कमीशन किया गया।

भाखड़ा नांगल बांँध की विशेषताएंँ:

- भाखड़ा बांँध सतलुज नदी पर निर्मित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांँध है और उत्तरी भारत में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर निर्मित है।

- यह टिहरी बांँध (261 मीटर) के पास 225.55 मीटर ऊंँचा भारत का दूसरा सबसे ऊंँचा स्थान है।

- इसका जलाशय, जिसे "गोबिंद सागर" (Gobind Sagar) के नाम से जाना जाता है, 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी को संग्रहीत करता है

- नांगल बांँध भाखड़ा बांँध के नीचे निर्मित एक और बांँध है। कभी-कभी दोनों बांँधों को एक साथ भाखड़ा-नांगल बांँध कहा जाता है, हालांँकि ये दो अलग-अलग बांँध हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

DIGs की प्रतिनियुक्ति

प्रिलिम्स के लिये:उप महानिरीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। मेन्स के लिये:संघवाद, पुलिस व्यवस्था। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने उप महानिरीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर एक और आदेश जारी किया है।

- आदेश में कहा गया है कि DIG स्तर पर केंद्र में आने वाले आईपीएस अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के साथ उस स्तर पर पैनल में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी।

- यह आदेश अखिल भारतीय सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव के बाद आया है जो इसे राज्य की सहमति के साथ या सहमति के बिना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी भी आईएएस, आईपीएस या आईएफओएस अधिकारी को बुलाने की अनुमति प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

मौजूदा आदेश:

- मौजूदा नियमों के अनुसार, डीआईजी-रैंक के आईपीएस अधिकारियों, जिनके पास न्यूनतम 14 साल का कार्य अनुभव है, को केंद्र में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है यदि पुलिस स्थापना बोर्ड उन्हें केंद्र में डीआईजी के रूप में सूचीबद्ध करता है।

- बोर्ड, अधिकारियों के कार्यकाल और सतर्कता रिकॉर्ड के आधार पर पैनल में उनका चयन करता है।

- अभी तक केवल पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को केंद्र के पैनल में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती थी।

- नया आदेश राज्य में DIG स्तर के अधिकारियों के पूरे पूल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के योग्य बनाता है।

- हालांँकि यह DIGs को स्वतः ही केंद्र में आने की अनुमति नहीं देगा। अधिकारियों को अभी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्तावित सूची में रखना होगा जो राज्यों और केंद्र द्वारा परामर्श से तय किया जाता है।

जारी आदेश:

- गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भारी रिक्तियों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु DIG स्तर के IPS अधिकारियों के पूल को बढ़ाना है।

- विभिन्न CPOs और CAPFs संगठनों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, केंद्र में DIG स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिये आरक्षित 252 पदों में से 118 (लगभग आधे) खाली हैं।

- साथ ही यह केंद्र के लिये उपलब्ध अधिकारियों के पूल के आकार को बढ़ाता है।

- IPS अधिकारियों का CPO और CAPF में 40% का कोटा होता है। केंद्र ने नवंबर 2019 में राज्यों को इस कोटा को 50% कम करने का प्रस्ताव देते हुए लिखा था कि 60% से अधिक पद खाली हैं क्योंकि अधिकांश राज्य अपने अधिकारियों को नहीं छोड़ते हैं।

- इसके अलावा MHA ने माना कि है कुछ राज्यों में ज़िलों की संख्या एक दशक में दोगुनी हो गई है, जबकि अधिकारियों की नियुक्ति उस गति से नहीं हुई है।

राज्यों के समक्ष क्या समस्या है?

- कई राज्यों द्वारा नए आदेश को राज्यों में सेवारत अधिकारियों पर अपनी शक्तियों को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

- इसके अलावा राज्यों में भी अधिकारियों की गंभीर कमी है।

- यह सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है।

- प्रस्तावित संशोधन नौकरशाही पर राज्य के राजनीतिक नियंत्रण को कमज़ोर करेगा।

- यह शासन प्रणाली को प्रभावित करेगा और परिहार्य कानूनी एवं प्रशासनिक विवाद पैदा करेगा।

- केंद्र एक चुनी हुई राज्य सरकार के खिलाफ नौकरशाही को हथियार बना सकता है।

अखिल भारतीय सेवाएँ:

- परिचय: अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) में भारत की तीन सिविल सेवाएँ शामिल हैं:

- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)

- भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

- भारतीय वन सेवा (IFoS)।

- अखिल भारतीय सेवाओं की संघीय प्रकृति: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा (UPSC के माध्यम से) की जाती है और उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्य संवर्गों के तहत आवंटित किया जाता है।

- इसलिये उनकी राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा करने की जवाबदेही होती है।

- हालाँकि अखिल भारतीय सेवाओं की कैडर नियंत्रण अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है।

- DoPT भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है।

- भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारियों (IFoS) की प्रतिनियुक्ति के लिये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्रमशः गृह मंत्रालय (MHA) और पर्यावरण मंत्रालय के पास हैं।

- केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व: राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व (Central Deputation Quota) के तहत निर्धारित करना होता है।

- प्रत्येक राज्य कैडर/संवर्ग सेवा का एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा प्रदान करता है जिसके लिये केंद्र सरकार में पदों पर सेवा देने के लिये प्रशिक्षित और अनुभवी सदस्यों को प्रदान करने हेतु अतिरिक्त भर्ती की आवश्यकता होती है।

- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति और वर्तमान नियम:

- सामान्यतः व्यवहार में केंद्र हर साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर जाने के इच्छुक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" मांगता है जिसके बाद वह उस सूची से अधिकारियों का चयन करता है।

- अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार से मंज़ूरी लेनी होती है।

- राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय यह कुल संवर्ग की संख्या के 40% से अधिक नहीं हो सकती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

‘क्लस्टर बम’ और ‘थर्मोबैरिक हथियार’

प्रिलिम्स के लिये:क्लस्टर बम, थर्मोबैरिक हथियार। मेन्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। |

चर्चा में क्यों?

मानवाधिकार समूहों- ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ और ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने रूस पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस द्वारा क्लस्टर बम’ और ‘वैक्यूम बम’ का उपयोग किया जा रहा है।

- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून ‘क्लस्टर हथियारों’ के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। नागरिकों को मारने या घायल करने वाले अंधाधुंध हमले करना एक युद्ध अपराध है।

- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून नियमों का एक समूह है जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करना चाहता है। यह उन लोगों की रक्षा करता है, जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और साथ ही युद्ध के साधनों एवं तरीकों को भी प्रतिबंधित करता है।

क्लस्टर युद्ध सामग्री क्या है?

- क्लस्टर युद्ध सामग्री का अर्थ ऐसी ‘पारंपरिक युद्ध सामग्री से है, जिसे 20 किलोग्राम से कम वज़न वाले विस्फोटक सबमिशन के लिये डिज़ाइन किया गया है और इसमें विस्फोटक सबमिशन शामिल हैं।

- क्लस्टर युद्ध सामग्री मूल रूप से ऐसे गैर-सटीक हथियार हैं, जिन्हें एक बड़े क्षेत्र में अंधाधुंध रूप से मनुष्यों को घायल करने या मारने और रनवे, रेलवे या पावर ट्रांसमिशन लाइनों जैसे बुनियादी ढाँचे को नष्ट करने के लिये डिज़ाइन किया जाता है।

- इन्हें एक विमान के माध्यम से गिराया जा सकता है या एक प्रक्षेप्य में लॉन्च किया जा सकता है।

- इनमें से कई बमों में विस्फोट नहीं होता है, लेकिन ये ज़मीन पर पड़े रहते हैं, अक्सर आंशिक रूप से या पूरी तरह से ज़मीन में लुप्त हो जाते हैं और उनका पता लगाना व उन्हें निकालना मुश्किल होता है, जो लड़ाई बंद होने के बाद लंबे समय तक नागरिक आबादी के लिये खतरा पैदा करते हैं।

- क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन विशेष रूप से "क्लस्टर युद्ध सामग्री अवशेष" की पहचान करता है जिसमें "विफल क्लस्टर युद्ध सामग्री, परित्यक्त क्लस्टर युद्ध सामग्री, गैर-विस्फोटित पनडुब्बी और बिना विस्फोट वाले बम" शामिल हैं।

थर्मोबैरिक हथियार:

- थर्मोबैरिक हथियार (Thermobaric Weapons) जिन्हें एरोसोल बम, ईंधन वायु विस्फोटक या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है, एक उच्च तापमान वाले बड़े विस्फोट के लिये वायु से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।

- थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक बम की तुलना में काफी अधिक विनाशकरी होते है।

- ये हथियार, जो कि दो अलग-अलग चरणों में होते हैं, टैंक-माउंटेड लॉन्चर से रॉकेट के रूप में दागे जा सकते हैं या विमान से गिराए जा सकते हैं।

- अपने लक्ष्य को भेदने के दौरान पहला विस्फोट बम के ईंधन कंटेनर को खोल देता है, जिससे ईंधन और धातु के कणों से बादल (धुआँ का गुबार) का निर्माण होता है जो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है।

- दूसरा विस्फोट तब होता है जब एयरोसोल कण को आग की एक विशाल गेंद की तरह प्रज्वलित करता है तथा तीव्र विस्फोट तरंगें भेजता है जो प्रबलित इमारतों या उपकरणों को भी नष्ट कर सकता है और मनुष्यों को वाष्पीकृत कर सकता है।

क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन:

- क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक कानूनी साधन है जो क्लस्टर युद्ध सामग्री के सभी प्रकार के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण को प्रतिबंधित करता है।

- यह जीवित बचे हुए लोगों और समुदायों को पर्याप्त सहायता, दूषित क्षेत्रों से निकासी, ज़ोखिम में कमी करने की शिक्षा एवं भंडार को नष्ट करने के लिये सहयोग और सहायता हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।

- वर्ष 2008 में इसे डबलिन, आयरलैंड में अपनाया गया तथा ओस्लो, नॉर्वे में हस्ताक्षर के लिये खोला गया था। 30 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पूरी होने के बाद यह वर्ष 2010 में लागू किया गया।

- वर्तमान में अभिसमय/कन्वेंशन में 110 राज्य दल और 13 हस्ताक्षरकर्त्ता देश शामिल हैं।

- कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले देश क्लस्टर युद्ध सामग्री का उपयोग करने के लिये बाध्य नहीं हैं और न ही विकसित, उत्पादित, अधिग्रहीत क्लस्टर युद्ध सामग्री को स्थानांतरित करने के लिये बाध्य हैं।

- भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किये है और न ही इसका पक्षकार है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इज़रायल और कुछ अन्य देश इसमें शामिल नहीं हैं।

- वैक्यूम बम (Vacuum Bombs) किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते द्वारा निषिद्ध नहीं हैं, लेकिन निर्माण क्षेत्रों, स्कूलों या अस्पतालों तथा नागरिक आबादी के खिलाफ इनका उपयोग वर्ष 1899 और वर्ष 1907 के हेग सम्मेलनों के तहत की गई कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है।

- हेग कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक शृंखला है जिसे वर्ष 1899 और वर्ष 1907 में नीदरलैंड के हेग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से जारी किया गया था। यह युद्ध के पारंपरिक नियमों का सख्ती के साथ अनुपालन तथा उन नियमों

- को परिभाषित करता है जिनका युद्ध के दौरान युद्धरत पक्षों द्वारा पालन किया जाना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

सागर परिक्रमा

प्रिलिम्स के लिये:सागर परिक्रमा, मत्स्यपालन क्षेत्र, मत्स्यपालन से संबंधित पहल। मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पशुपालन का अर्थशास्त्र, सागर परिक्रमा का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिये 'सागर परिक्रमा' का उद्घाटन करेगा।

सागर परिक्रमा:

- यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है।

- इसकी परिकल्पना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों और मछुआरों का सम्मान करते हुए 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में की गई है।

- परिक्रमा पहले चरण में मांडवी, गुजरात से शुरू होगी और बाद के चरणों में गुजरात के अन्य ज़िलों और अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी।

- 'सागर परिक्रमा' का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च, 2022 को शुरू होगा और 6 मार्च, 2022 को पोरबंदर में समाप्त होगा।

- रुक्मावती नदी मध्य कच्छ ज़िले से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में मिल जाती है।

- गुजरात के कच्छ ज़िले में अरब सागर तट के मुहाने पर स्थित मांडवी से शुरू होकर, जहाँ रुक्मावती नदी कच्छ की खाड़ी से मिलती है, यह पूरी दूरी समुद्री मार्ग से तय की जाएगी।

- रुक्मावती नदी मध्य कच्छ ज़िले से निकलने वाली और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में मिल जाती है।

- इसके तहत तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिये इन स्थानों और ज़िलों में मछुआरों, मछुआरा समुदायों तथा हितधारकों के साथ बातचीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

- आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता के लिये समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसकी परिकल्पना की गई है।

महत्त्व:

- यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के साथ स्थायी संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- महासागर भारतीय तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आजीविका के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं।

- देश में 8118 किमी. की तटरेखा है, जो 9 समुद्री राज्यों/4 केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करती है और लाखों तटीय मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान करती है।

भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र का परिदृश्य:

- भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है।

- भारत विश्व में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।

- वर्तमान में यह क्षेत्र देश के भीतर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है फिर भी यह अप्रयुक्त क्षमता वाला क्षेत्र है।

- वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मत्स्यपालन क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 से 10.87% की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसमें 2020-21 के दौरान 145 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हुआ है।

- पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र में 7.53% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। देश ने वर्ष 2019-20 के दौरान 46,662 करोड़ रुपए (6.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 12.89 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया।

- बुनियादी ढाँचे से संबंधित चुनौतियों के बावजूद हाल के कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किये गए उपायों ने सुनिश्चित किया है कि मत्स्यपालन क्षेत्र 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को जारी रखे।

मत्स्यपालन से संबंधित पहलें क्या हैं?

- मत्स्य पालन बंदरगाह

- समुद्री शैवाल पार्क

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

- पाक खाड़ी योजना

- समुद्री मात्स्यिकी विधेयक

- मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

डे-लाइट हार्वेस्टिंग

प्रिलिम्स के लिये:डे-लाइट हार्वेस्टिंग, भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार, भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार पहल। मेन्स के लिये:ऊर्जा संरक्षण में डे-लाइट हार्वेस्टिंग का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिये नवीनतम डे-लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में एक अद्वितीय स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

- मंत्रालय 10 करोड़ रुपए की परियोजना में से 5 करोड़ रुपए 24x7 आधार पर बेसमेंट रोशनी के लिये नई तकनीक विकसित करने हेतु स्काईशेड कंपनी को देगा।

- कंपनी का लक्ष्य हरित भवन का निर्माण करना तथा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत राष्ट्रीय मिशनों में भाग लेना व योगदान देना है।

डे-लाइट हार्वेस्टिंग:

- डे-लाइट हार्वेस्टिंग प्रकाश से जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाने का एक तरीका है। यह उपलब्ध सूर्य ऊर्जा का उपयोग करता है।

- सौर ऊर्जा स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश के रूप में 45 फीसदी ऊर्जा होती है और इसका उपयोग दिन में लगभग 9-11 घंटे के लिये भवन में रोशनी करने हेतु किया जा सकता है।

- यह वर्तमान इमारतों के लिये टिकाऊ प्रकाश डिज़ाइन (Sustainable Lighting Designs) के रूप में उपयोग की जाने वाली सबसे उन्नत तकनीकों में से एक है।

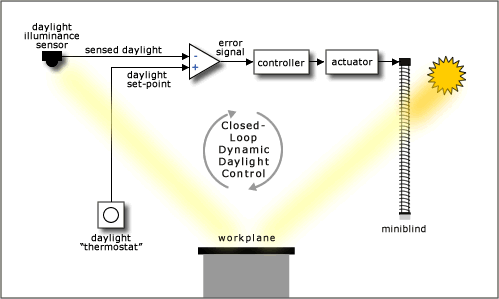

- यह अंतरिक्ष में उपलब्ध प्राकृतिक प्रकाश की मात्रा के स्थान पर प्रकाश की चमक को स्वचालित रूप से कम या समायोजित करता है।

- खिड़कियों या रोशनदानों के माध्यम से आने वाले प्राकृतिक दिन के प्रकाश का उपयोग कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को कम करता है।

- पर्यावरण में प्रचलित प्रकाश स्तर का पता लगाने हेतु डे-लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक (Daylight Harvesting System) प्रकाश संवेदकों को नियोजित करती है, जिन्हें फोटोकेल सेंसर (Photocell Sensors) के रूप में भी जाना जाता है।

- यह तब एक नियंत्रक (Controller) को प्राप्त प्रकाश की तीव्रता भेजता है, जब तक प्रकाश नियंत्रण प्रणाली से जुड़ा होता है। बदले में नियंत्रण प्रणाली मापीय प्रकाश स्तर (Measured Light Level) के अनुसार विद्युत रोशनी को स्वचालित रूप से समायोजित करती है।

‘डे-लाइट हार्वेस्टिंग’ का महत्त्व

- ऊर्जा की बचत:

- यह प्राकृतिक उजाले के आधार पर रोशनी को कम या बंद करके ऊर्जा की बचत को बढ़ाता है।

- आराम और सुविधा प्रदान करता है:

- यह लगातार एवं स्वचालित रूप से रोशनी को समायोजित करके उचित प्रकाश तीव्रता बनाए रखने में मदद करता है।

- स्वस्थ कार्य करने की स्थिति:

- लोगों को सही मात्रा में प्रकाश प्रदान करने से उचित ‘सर्कैडियन लय’ बनाए रखने में मदद मिलती है, जो अच्छे स्वास्थ्य और पर्याप्त नींद के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, इसके अलावा यह मौसमी उत्तेजित विकारों को रोकने में मददगार है।

- ‘सर्कैडियन लय’ 24 घंटे का चक्र है, जो हमारे शरीर को बताता है कि कब सोना है, उठना है और खाना है, यह कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।

- कार्यस्थलों पर प्राकृतिक प्रकाश बेहतर एकाग्रता प्रदान करता है, सकारात्मक मनोदशा बनाता है और स्वस्थ कर्मचारी जीवन को संचालित करता है।

- लोगों को सही मात्रा में प्रकाश प्रदान करने से उचित ‘सर्कैडियन लय’ बनाए रखने में मदद मिलती है, जो अच्छे स्वास्थ्य और पर्याप्त नींद के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, इसके अलावा यह मौसमी उत्तेजित विकारों को रोकने में मददगार है।

- कार्बन उत्सर्जन में कमी:

- दिन के समय उजाला सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध होता है और यह ऊर्जा का एक बहुत ही स्वच्छ एवं लागत प्रभावी स्रोत है।

- डे-लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करके दिन के दौरान हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने से "पंचामृत" के पाँच अमृत की प्रतिबद्धताओं में से एक को सुनिश्चित कर अर्थात् वर्ष 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा।

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये अन्य पहल:

- प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी)

- मानक और लेबलिंग

- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)

- मांग पक्ष प्रबंधन

- ईको निवास संहिता

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

स्रोत: पी.आई.बी.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्थायी सिंधु आयोग की बैठक

प्रिलिम्स के लिये:स्थायी सिंधु आयोग, सिंधु जल संधि, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। मेन्स के लिये:सिंधु जल संधि और संबंधित मुद्दे, सिंधु जल संधि का इतिहास और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर इसका प्रभाव, भारत-पाकिस्तान संबंध। |

चर्चा में क्यों?

भारत और पाकिस्तान के बीच ‘स्थायी सिंधु आयोग’ (PIC) की 117वीं बैठक आयोजित की गई।

- इससे पहले केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के सदस्यों के चयन के लिये नए मानदंड अपनाने का फैसला किया था।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- दोनों पक्षों ने जल विज्ञान और बाढ़ के आँकड़ों के आदान-प्रदान पर चर्चा की, जिसके दौरान भारतीय पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसकी सभी परियोजनाएँ सिंधु जल संधि के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।

- ‘फाजिल्का नाले’ के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि सतलुज नदी में फाजिल्का नाले के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

- ‘फाजिल्का नाला’ उन 22 नालों और जलाशयों में से एक है, जहाँ मालवा ज़िले (पंजाब, भारत) का अनुपचारित पानी छोड़ा जाता है।

- देशों की सीमा रेखा पर नाला बंद है, जिससे तालाबों में ठहराव आ जाता है और सीमावर्ती क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

- पाकल दुल, किरू और लोअर कलनई जैसी परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी चर्चा भी की गई।

- पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1000 मेगावाट) केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी की एक सहायक नदी ‘मरुसुदर’ पर प्रस्तावित है।

- जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में स्थित चिनाब नदी पर किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) प्रस्तावित है।

- लोअर कलनई परियोजना ‘जम्मू-कश्मीर’ के डोडा और किश्तवाड़ ज़िलों में एक पनबिजली परियोजना है।

- भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से बताया कि एक ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में भारत संधि के तहत अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष जलाशयों से पानी के निर्वहन और बाढ़ प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता रहा है।

सिंधु जल संधि का इतिहास क्या है?

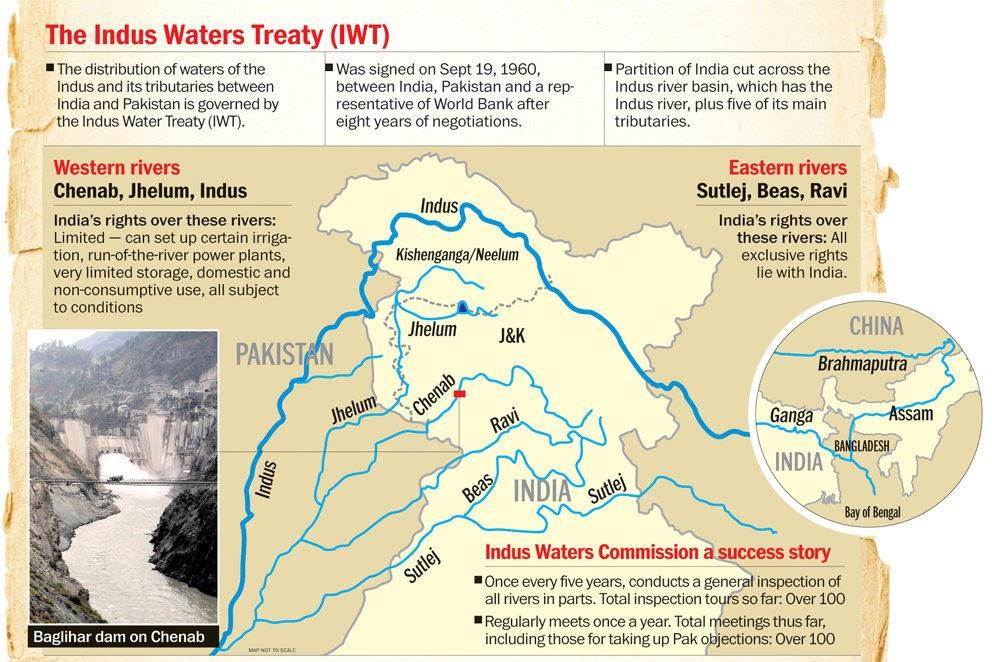

- सिंधु नदी बेसिन में छह नदियाँ हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज; जो कि तिब्बत से निकलती है तथा हिमालय पर्वतमाला से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर में मिल जाती है।

- वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के लिये भौगोलिक सीमाओं को चित्रित करने के अलावा विभाजन की रेखा ने सिंधु नदी प्रणाली को भी दो भागों में बाँट दिया था।

- चूँकि दोनों पक्ष अपने सिंचाई बुनियादी ढाँचे को क्रियाशील रखने के लिये सिंधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर थे, इसलिये इस नदी के जल को समान रूप से विभाजित किया गया।

- प्रारंभ में मई, 1948 के अंतर-प्रभुत्व समझौते को अपनाया गया था, जिसमें दोनों देशों ने एक सम्मेलन के लिये सहमती व्यक्ति की जिसके बाद फैसला किया कि भारत पाकिस्तान द्वारा किये गए वार्षिक भुगतान के बदले में पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति करेगा।

- हालाँकि यह समझौता जल्द ही विघटित हो गया क्योंकि दोनों देश इसकी सामान्य व्याख्याओं पर सहमत नहीं हो सके।

- वर्ष 1951 में इस जल-बँटवारे के विवाद की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी-अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये विश्व बैंक में आवेदन किया व विश्व बैंक ने संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की।

- अंततः 1960 में विश्व बैंक द्वारा लगभग एक दशक की तथ्य-खोज, बातचीत, प्रस्तावों और उनमें संशोधन के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ तथा सिंधु जल संधि (IWT) पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख प्रावधान:

- साझा जल:

- संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा।

- इसके तहत तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिये पाकिस्तान को आवंटित किया, भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया था।

- इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 33 MAF या 20% जल भारत के उपयोग के लिये छोड़ दिया गया।

- स्थायी सिंधु आयोग:

- इसके लिये दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी।

- नदियों पर अधिकार:

- जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, IWT के अनुलग्नक C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक D इसे 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है।

- डिज़ाइन संबंधी विनिर्देश:

- यह कुछ डिज़ाइन विनिर्देश भी प्रदान करता है जिनका भारत को ऐसी परियोजनाओं को विकसित करते समय पालन करना होता है।

- आपत्तियाँ उठाना:

- यह संधि पाकिस्तान को भारत द्वारा बनाई जा रही ऐसी परियोजनाओं पर आपत्ति उठाने की भी अनुमति देती है, अगर वह उन्हें विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाता है।

- भारत को परियोजना के डिज़ाइन या उसमें किये गए परिवर्तनों के बारे में पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करनी है, जिसे प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर आपत्तियों, यदि कोई हो, के साथ जवाब देना आवश्यक है।

- इसके अलावा भारत को पश्चिमी नदियों पर न्यूनतम भंडारण स्तर रखने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि यह संरक्षण और बाढ़ भंडारण उद्देश्यों के लिये 3.75 एमएएफ पानी तक स्टोर कर सकता है।

- विवाद समाधान तंत्र:

- IWT तीन चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के "प्रश्नों" का समाधान स्थायी आयोग में किया जा सकता है या इन्हें अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है।

- जल-बँटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या "मतभेदों", जैसे- तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष निर्णय लेने के लिये तटस्थ विशेषज्ञ (NE) की नियुक्ति हेतु विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है।

- और अंतत: यदि कोई भी पक्ष पूर्वोत्तर के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो संधि मामलों की व्याख्या और सीमा "विवाद" से संबंधित मामला मध्यस्थता न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है।

भू-राजनीतिक संघर्षों के बारे में:

- हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच भू-राजनीतिक तनाव के दौरान सिंधु जल संधि को कई बार चर्चा में लाया गया है।

- वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी सैन्य शिविर पर हमले के बाद भारत ने कहा कि "रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते (“Blood and Water cannot flow simultaneously)" जिसके तुरंत बाद भारतीय पक्ष द्वारा स्थायी सिंधु आयोग की वार्ता उस वर्ष के लिये निलंबित कर दी गई, जिसने एक बिंदु पर संधि से बाहर निकलने की धमकी भी दी थी। ।

- वर्ष 2019 में जब पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ और जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई, भारत ने पहली बार सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी थी।

- बाद में यह स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना आईडब्ल्यूटी (IWT) का उल्लंघन होगा तथा केंद्र के शीर्ष अधिकारियों के विचार की आवश्यकता होगी।

- IWT के पास कोई एकतरफा निकास प्रावधान नहीं है और इसे तब तक लागू रहना चाहिये जब तक कि दोनों देश एक और पारस्परिक रूप से सहमत समझौते की पुष्टि नहीं करते।

स्थायी सिंधु आयोग:

- यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसे सिंधु जल संधि (वर्ष 1960 ) के कार्यान्वयन एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था।

- सिंधु जल संधि के अनुसार, आयोग वर्ष में कम-से-कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा।

- आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं:

- नदियों के जल से संबंधित दोनों देशों की सरकारों की किसी भी समस्या का अध्ययन करना और दोनों सरकारों को रिपोर्ट देना।

- जल बँटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों का समाधान करना।

- प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार नदियों का निरीक्षण करने हेतु सामान्य दौरा करना।

- संधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

युद्ध अपराध

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, युद्ध अपराध, 1949 जिनेवा कन्वेंशन। मेन्स के लिये:महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यूक्रेन पर रूस का युद्ध, युद्ध अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून। |

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन में रूस द्वारा किये गए संभावित युद्ध अपराधों की जाँच शुरू करेगा। युद्ध अपराधों के लिये विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक मौजूद हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय:

- ICC, हेग (नीदरलैंड्स) में स्थित एक स्थायी न्यायिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि (इसकी स्थापना और संचालन संबंधी दस्तावेज़़) द्वारा किया गया था और 1 जुलाई, 2002 को इस संविधि के लागू होने के साथ ही इसने कार्य करना प्रारंभ किया।

- मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड

- सदस्य:

- 123 राष्ट्र रोम संविधि के पक्षकार हैं और आईसीसी के अधिकार को मान्यता देते हैं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत सदस्य नहीं हैं।

- रोम संविधि ICC को चार मुख्य अपराधों पर क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

- नरसंहार का अपराध

- मानवता के विरुद्ध अपराध

- युद्ध अपराध

- आक्रामकता का अपराध (Crime of Aggression)

युद्ध अपराध:

- युद्ध अपराधों को संघर्ष के दौरान मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- ICC की रोम संविधि द्वारा स्थापित परिभाषा, 1949 जिनेवा अभिसमयों से ली गई है।

- यह इस विचार पर आधारित है कि व्यक्तियों को किसी राज्य या उसकी सेना के कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

- बंधक बनाना, जान-बूझकर हत्या करना, युद्धबंदियों के साथ अत्याचार या अमानवीय व्यवहार तथा बच्चों को लड़ने के लिये मजबूर करना आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।

जिनेवा कन्वेंशन (1949)

- जिनेवा कन्वेंशन (1949) तथा इसके अन्य प्रोटोकॉल वे अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ है जिनमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण नियम शामिल हैं।

- ये संधियाँ/प्रोटोकॉल उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, जैसे- नागरिक, सहायता कार्यकर्त्ता तथा जो युद्ध करने की स्थिति में नहीं होते जैसे- घायल, बीमार और जहाज़ पर सवार सैनिक एवं युद्धबंदी।

- पहला जिनेवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान घायल एवं बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

- दूसरा जिनेवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार एवं जहाज़ पर मौजूद सैन्यकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

- तीसरा जिनेवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों पर लागू होता है।

- चौथा जिनेवा कन्वेंशन, कब्ज़े वाले क्षेत्र सहित नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है।

- भारत जिनेवा कन्वेंशन का एक पक्षकार है।

युद्ध अपराधों के लिये मानदंड:

- मानदंड: यह तय करने के लिये कि क्या किसी व्यक्ति या सेना ने युद्ध अपराध किया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून तीन सिद्धांतों को निर्धारित करता है:

- भेद: उन उद्देश्यों को लक्षित करना अवैध है, जिनसे "नागरिकों के जीवन को आकस्मिक नुकसान तथा नागरिकों को चोट लगना, नागरिक उद्देश्यों को नुकसान पहुँचने की आशंका होती है, जो कि अनुमानित ठोस और प्रत्यक्ष सैन्य लाभ के संबंध में अधिक होता है।

- आनुपातिकता: आनुपातिकता सेनाओं को अत्यधिक हिंसा वाले हमले का जवाब देने से रोकती है।

- उदाहरण के लिये यदि एक सैनिक मारा जाता है तो इसके प्रतिशोध में आप पूरे शहर पर बमबारी नहीं कर सकते।

- एहतियात: यह संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के लिये नागरिक आबादी को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु उपाय करना या नुकसान को कम-से-कम करना अनिवार्य बनाता है।

- परिभाषा में अस्पष्टता: शहरों या गाँवों पर छापेमारी, आवासीय भवनों या स्कूलों पर बमबारी और यहाँ तक कि नागरिकों के समूहों की हत्या भी तब ‘युद्ध अपराध’ नहीं होता जब यह सैन्य अभियान के दृष्टिकोण से उचित हो।

- हालाँकि यही कार्य तब ‘युद्ध अपराध’ बन सकते हैं यदि इनके परिणामस्वरूप अनावश्यक विनाश, पीड़ा और लोग हताहत होते हैं, जो कि सैन्य अभियान के दौरान आवश्यक नहीं था।

- इसके अलावा नागरिक और सैन्य आबादी में अंतर करना कठिन होता है।

‘युद्ध अपराध’ और ‘मानवता के विरुद्ध अपराध’ में अंतर:

- नरसंहार की रोकथाम और सुरक्षा उत्तरदायित्व पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (या नरसंहार कन्वेंशन) युद्ध अपराधों को नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराधों से अलग करता है।

- युद्ध अपराधों को घरेलू संघर्ष या दो राज्यों के बीच युद्ध के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- जबकि नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध शांतिकाल में या निहत्थे लोगों के समूह के प्रति सेना की एकतरफा आक्रामकता के दौरान हो सकता है।