सामाजिक न्याय

घरेलू कामगारों का शोषण

- 01 Feb 2025

- 11 min read

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देखभाल अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मेन्स के लिये:भारत में घरेलू कामगार, श्रम कानून और सुधार, कल्याण और संरक्षण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सुरक्षात्मक कानूनी ढाँचे के अभाव के कारण भारत में घरेलू कामगारों के शोषण और दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है।

- इसने केंद्र को सुरक्षात्मक कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

घरेलू कामगार कौन हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, घरेलू कामगार वे कामगार हैं जो किसी निजी घर या घरों में या उनके लिये कार्य करते हैं।

- वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हैं, तथा इस प्रकार वे देखभाल अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- भारत में घरेलू कामगारों की स्थिति: वर्ष 2019 के सरकारी अनुमान के अनुसार, भारत में घरेलू कामगारों में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है अर्थात् कुल 39 लाख श्रमिकों में से 26 लाख महिलाएँ हैं।

- 12.6 मिलियन नाबालिग घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत हैं ( 86% लड़कियाँ हैं, तथा 25% 14 वर्ष से कम उम्र के हैं)।

- घरेलू कामगारों की विशेषताएँ:

- अनौपचारिक और अनियमित: अधिकांश घरेलू कामगारों के पास रोज़गार अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का अभाव है।

- लिव-इन और अंशकालिक कार्य: कुछ श्रमिक अपने नियोक्ता के साथ रहते हैं (लिव-इन श्रमिक), जबकि अन्य कई घरों में काम करते हैं (अंशकालिक श्रमिक)।

- प्रवासन: घरेलू कामगार अक्सर अत्यधिक गरीबी और रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण झारखंड, बिहार और ओडिशा जैसे गरीबी से ग्रस्त राज्यों से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों के साथ-साथ अरब राज्यों की ओर पलायन करते हैं।

- हाशिये पर पड़े समुदाय: कार्यबल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के हाशिये पर पड़े समुदायों से बना है।

भारत में घरेलू कामगारों की चिंताएँ क्या हैं?

- कम वेतन: बहुत से लोग न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं, उनके पास कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होता। वे अक्सर बिना ब्रेक या ओवरटाइम वेतन के अत्यधिक घंटे कार्य करते हैं।

- दुर्व्यवहार: श्रमिकों को शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से कमज़ोर समुदायों के नाबालिगों में, मारपीट, कठोर परिस्थितियाँ, यौन उत्पीड़न, जबरन श्रम और मानव तस्करी शामिल है।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घरेलू कार्य को एक "आधुनिक दासता" प्रथा बताया है जहाँ नाबालिगों के साथ ही श्रमिक दुर्व्यवहार, शोषण, जबरन श्रम और तस्करी के प्रति संवेदनशील होते हैं।

- यौन उत्पीड़न: महिला कर्मचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। प्रतिशोध के डर या कानूनी उपाय की कमी के कारण दुर्व्यवहार के कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं।

- एजेंसियों द्वारा शोषण: प्लेसमेंट एजेंसियाँ उचित मजदूरी या सुरक्षित स्थिति की गारंटी दिये बिना रोज़गार के लिये उच्च शुल्क वसूल कर घरेलू श्रमिकों का शोषण करती हैं।

- श्रमिकों को अक्सर उनके रोज़गार की शर्तों (जिनमें वेतन या नौकरी की जिम्मेदारियाँ शामिल हैं) के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है।

- महामारी: कोविड-19 से स्थिति और भी खराब हुई। वर्ष 2020 के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोच्चि, दिल्ली और मुंबई में 57% घरेलू कामगारों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, जबकि 40% ने सुरक्षा उपायों के बिना कार्य किया।

भारत में घरेलू कार्य कौन से कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं?

- कोई समर्पित केन्द्रीय कानून नहीं: घरेलू कामगारों को मुख्यधारा के श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है क्योंकि "कर्मचारी" और "कार्यस्थल" की परिभाषाएँ घरेलू कार्य को कवर नहीं करती हैं, जिसे अक्सर "अनुत्पादक" महिला श्रम के रूप में देखा जाता है।

- घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिये केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, जिनमें घरेलू कामगार (रोजगार की शर्तें) विधेयक 1959 और घरेलू कामगार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक 2017 शामिल हैं।

- वर्ष 2019 की राष्ट्रीय घरेलू कर्मचारी नीति का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों को विनियमित करना और मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था जिसमें मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा और लाभ शामिल हैं। हालाँकि, इनमें से कोई भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं किया गया।

- घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिये केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, जिनमें घरेलू कामगार (रोजगार की शर्तें) विधेयक 1959 और घरेलू कामगार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक 2017 शामिल हैं।

- कमज़ोर विधिक सुरक्षा:

- असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008: इसके तहत कुछ लाभ प्रदान किए गए लेकिन बाद में इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे लागू नहीं किया गया है।

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948: इसके तहत घरेलू कार्य को मान्यता दी गई है लेकिन केवल 10 राज्यों ने घरेलू श्रमिकों के लिये न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की है।

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013: इसके तहत घरेलू कामगारों को शामिल किया गया है लेकिन इसमें प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।

- बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986: वर्ष 2006 में भारत ने 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के घरेलू कार्य नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसे "परिसंकटमय बालक श्रम" माना गया था, लेकिन बालक श्रम अधिनियम, 1986, के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को घरों में काम करने की अनुमति है, क्योंकि इसे "सुरक्षित" स्थान माना जाता है।

- राज्य कानून: तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा के हेतु कानून लागू किये हैं।

- इन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा लाभ, मातृत्व देखभाल, शिक्षा सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और न्यूनतम पारिश्रमिक की देखरेख के लिये विशेष निकाय स्थापित किये हैं।

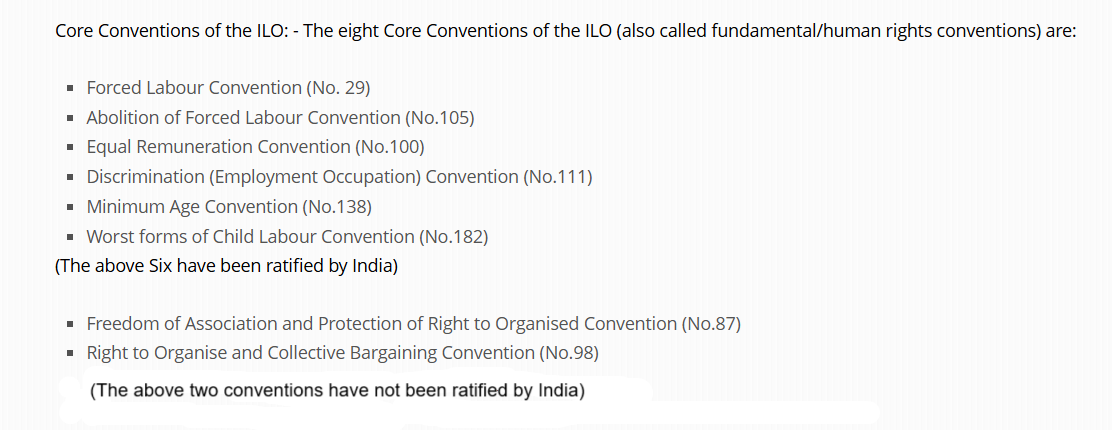

- वैश्विक सुरक्षा: वर्ष 2011 में, भारत ने ILO अभिसमय 189 के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य घरेलू कार्य को विधिसंगत कार्य के रूप में मान्यता देकर घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार करना है, ताकि घरेलू कामगारों को अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हों। हालाँकि, भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है।

आगे की राह

- नीतिगत परिवर्तन: नियोजन एजेंसियों को विनियमित करने, उचित वेतन और लाभ के साथ अनिवार्य अनुबंध सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाओं में घरेलू श्रमिकों को शामिल करने के लिये मसौदा राष्ट्रीय घरेलू कामगार नीति, 2019 का क्रियान्वन किया जाना चाहिये।

- ILO अभिसमय 189 का अनुसमर्थन करने, घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिये विधि निर्माण करने, उनके कार्य को विधिसंगत मानने एवं विधिक संरक्षण व नीति प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- तस्करी विरोधी नीतियाँ: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये नियोजन एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत तस्करी विरोधी कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसमें घरेलू कामगारों से जुड़े अपराधों सहित तस्करी के अपराधों के लिये आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है।

- श्रमिकों का सशक्तीकरण: घरेलू श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विधिक सहायता और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने तथा शिकायतों के समाधान के लिये एक वैधानिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में घरेलू कामगारों के शोषण का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा उनकी कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. ‘देखभाल अर्थव्यवस्था’ और ‘मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था’ के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (2023) |