खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण पर कार्रवाई की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 22/04/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "India has a serious food adulteration problem," पर आधारित है। इस लेख के माध्यम से भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जो एक केस स्टडी के आधार पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियामक मुद्दों से निपटने का आह्वान करता है साथ ही भारत में खाद्य पदार्थ-अपमिश्रण की समस्या से निपटने के उपाय भी सुझाए गए हैं।

प्रिलिम्स के लिये:FSSAI, एथिलीन ऑक्साइड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, ब्लॉकचेन, प्रयुक्त खाद्य तेल का पुनः उपयोग (RUCO), एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, सतत् विकास लक्ष्य, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, WHO, NFSA नीति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मेन्स के लिये:भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण, संबंधित मुद्दे, चुनौतियाँ और उपाय। |

भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे लाखों नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति हो रही है। एक सख्त विनियामक ढाँचे के बावजूद, प्रभावी प्रवर्तन की कमी, व्यापक भ्रष्टाचार और सीमित उपभोक्ता जागरूकता के कारण यह प्रथा अब भी फल-फूल रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और राज्य-स्तरीय खाद्य प्राधिकरणों के माध्यम से सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, फिर भी वे इस खतरे को रोकने में अपर्याप्त हैं।

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण क्या है?

- FSSAI के अनुसार, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण से तात्पर्य जानबूझकर ऐसे पदार्थों को मिलाना, प्रतिस्थापित करना या हटाना है जो भोजन की प्रकृति, गुणवत्ता या सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

- इसमें अनजाने में होने वाला संदूषण भी शामिल है जो कृषि, फसलों की कटाई, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन या वितरण के दौरान हो सकता है।

विभिन्न खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के प्रकार:

|

खाद्य पदार्थों की सूची |

अपमिश्रणी पदार्थ |

हानिकारक प्रभाव |

|

दूध |

अस्वास्थ्यकर जल, चाॅक पाउडर, साबुन पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया |

खाद्य विषाक्तता, हृदय संबंधी समस्याएँ, कैंसर, उल्टी, मतली |

|

काली मिर्च |

पपीते के बीज |

यकृत विकार, उदर विकार |

|

तेल |

आर्गेमोन बीज, |

जानपदिक जलशोफ (एपिडेमिक ड्रॉप्सी), गंभीर ग्लूकोमा |

|

घी |

वनस्पति तेल, पशुओं के शरीर का वसा |

एनीमिया, हृदय के आकार में वृद्धि (कार्डियोमेगाली) |

|

मिर्च पाउडर |

लाल रंग, ईंट पाउडर, बालू, रोडामाइन |

उदर संबंधी समस्याएँ, कृत्रिम रंग कैंसर का कारण बन सकते हैं |

|

हल्दी पाउडर |

पीला एनिलिन डाई, मेटानिल जैसे गैर-अनुमत रंग, |

कैंसरकारी, उदर संबंधी समस्याएँ |

भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की स्थिति क्या है?

- अपमिश्रण की व्यापकता: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, सत्र 2018-19 में परीक्षण किये गए खाद्य नमूनों में से लगभग 26.4% अपमिश्रणी पदार्थ पाए गए, जबकि सत्र 2016-17 में यह आँकड़ा 23.4% था।

- सत्र 2023-24 में, FSSAI ने 1.5 लाख से अधिक खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया, जिनमें से 33,000 से अधिक गैर-अनुरूप पाए गए।

- सबसे आम अपमिश्रण में गैर-खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादों में या तो उनका वज़न बढ़ाने या उनकी दिखावट सुधारने के लिये मिलाया जाता है।

- Nestlé इंडिया के मैगी नूडल्स में सीसा और मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) की मात्रा अत्यधिक पाई गई।

- उच्च अपमिश्रण दर: वर्ष 2024 में, राजस्थान में परीक्षण किये गए लगभग 25% खाद्य नमूने अपमिश्रणी पाए गए, जिसके कारण 6.6 लाख किलोग्राम से अधिक खाद्य उत्पादों को ज़ब्त या नष्ट कर दिया गया।

- डेयरी उत्पाद जाँच के दायरे में: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पनीर के 83 % प्रतिदर्श गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे, तथा 40% को हानिकारक रसायनों एवं अज्ञात पदार्थों के कारण असुरक्षित माना गया।

- मसाला संदूषण: देश भर में परीक्षण किये गए मसाला नमूनों में से लगभग 12% सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिससे कीटनाशक अवशेषों एवं अन्य संदूषकों के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

- उदाहरण: MDH और एवरेस्ट मसालों में कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का अपमिश्रण पाया गया है, जिसके कारण सिंगापुर और हाँगकांग जैसे देशों द्वारा इनके उत्पाद वापस कर दिये गए तथा संदूषण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उत्पाद को अस्वीकार कर दिया गया।

भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण क्यों जारी है?

- खाद्य सुरक्षा कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन और अनौपचारिक बाज़ार: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को खाद्य सुरक्षा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- खाद्य उद्योग का लगभग एक तिहाई हिस्सा FSSA के बारे में अनभिज्ञ है और इसलिये इसके नियमों के बारे में भी अनभिज्ञ है।

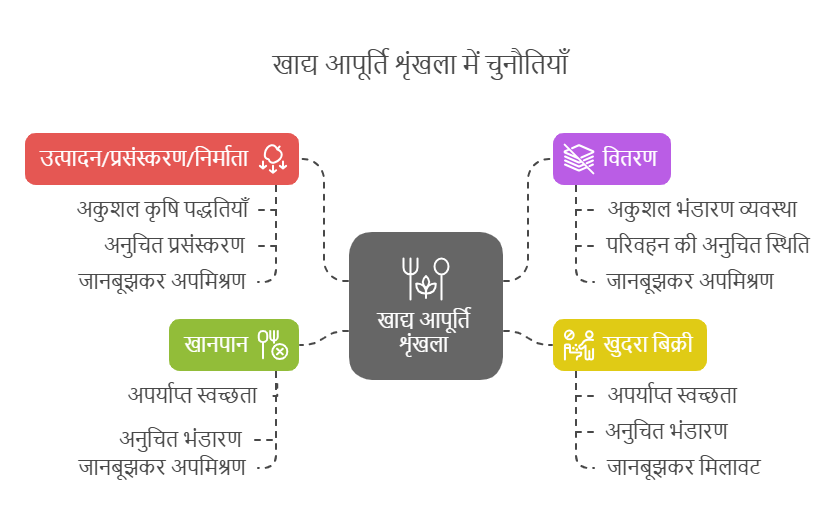

- भारत की खाद्य आपूर्ति शृंखला खंडित है, अनौपचारिक बाज़ारों में 80% बिक्री पर निगरानी का अभाव है।

- व्यापक राष्ट्रीय स्तर की नीति का अभाव: राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर, साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच खाद्य प्रसंस्करण पर एकीकृत और व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव, भारतीय राज्यों में अलग-अलग नियामक प्रथाओं को जन्म देता है तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जहाँ अपमिश्रणी खाद्य को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिये, खाद्य उत्पादों में सीसे की स्वीकार्य सीमा भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बीच भिन्न-भिन्न है, भारत कुछ उत्पादों में उच्च स्वीकार्य सीमा की अनुमति देता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रयासों को नुकसान पहुँचता है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सीमित संसाधन: भारत में कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उचित स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में उनकी क्षमता में बाधा आती है।

- खाद्य तेल को प्रायः लागत में कटौती के उपायों के लिये तलने हेतु बार-बार पुन: उपयोग किया जाता है, जिससे एक्रोलिन और ट्रांस फैट जैसे हानिकारक यौगिक बनते हैं, जो हृदय और जठरांत्र संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

- अवशिष्ट खाद्य उत्पादों एवं तेलों का सुरक्षित तरीके से निपटान न हो पाने के कारण अपमिश्रण की समस्या और बढ़ जाती है।

- प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है तथा FICCI के एक अध्ययन में पाया गया कि 25.53% उत्तरदाताओं ने इसे एक प्रमुख चुनौती बताया।

- खाद्य उत्पादन की आपूर्ति शृंखला की उपेक्षा: खाद्य उत्पादन आपूर्ति शृंखला की निगरानी और विनियमन में उपेक्षा खाद्य अपमिश्रण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

- उदाहरण के लिये, कृषि में उच्च तीव्रता वाले कीटनाशक रसायनों के उपयोग को अंतिम फसल उत्पादों में भारी मात्रा में कीटनाशक अवशेषों से संबद्ध बताया गया है, जो अंततः खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। (उदाहरण के लिये, MDH मसालों में पाया जाने वाला कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का स्तर)।

- कीटनाशक अवशेषों और अन्य खाद्य सुरक्षा कानूनों के लिये नियामक निगरानी प्रायः अपर्याप्त होती है, जिससे संदूषित खाद्य उत्पाद आपूर्ति शृंखला में प्रवेश कर जाते हैं।

- अमानक सहायक अवसंरचना: भवनों में जल आपूर्ति के लिये आचार संहिता, 1957 घरेलू जल आपूर्ति के लिये सीसे के पाइपों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है तथा जल में सीसे की सांद्रता को 10 µg/L तक सीमित करती है।

- हालाँकि, यह ओवरफ्लो प्रणालियों के लिये सीसा पाइपिंग की अनुमति देता है, जिसका उपयोग कभी-कभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों में सीसा संदूषण हो सकता है।

- अमानक फोर्टिफिकेशन से भी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण होता है, जैसे कि जब फोर्टिफिकेशन सामग्री को चावल में अकुशल तरीके से मिलाया जाता है।

- इन मुद्दों को प्रायः भ्रामक लेबलिंग द्वारा छुपाया जाता है, जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में झूठा दावा किया जाता है।

- यह मुद्दा उन विनियमों में खामियों को उजागर करता है जो खाद्य उद्योग में असुरक्षित प्रथाओं की अनुमति देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण और विषाक्तता का खतरा बढ़ता है।

भारत में खाद्य विनियमन के लिये कानूनी और नीतिगत ढाँचा क्या है?

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006: यह अधिनियम मानव उपभोग के लिये सुरक्षित व पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिये खाद्य के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित तथा निगरानी करने के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना करता है।

- इस अधिनियम का उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये अपमिश्रणी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकना है तथा यह सरकार को खाद्य मानकों को निर्दिष्ट करने तथा यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि खाद्य पदार्थ हानिकारक पदार्थों से मुक्त हों।

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011: यह खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग को नियंत्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को सामग्री के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो।

- इनमें सामग्री, पोषण मूल्य, एलर्जी और समाप्ति तिथियों की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: यह अधिनियम सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता प्रदान करके समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि अधिनियम के तहत वितरित खाद्य पदार्थ सुरक्षित, स्वच्छ और अपमिश्रण से मुक्त हों।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण सहित अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है।

- यह विधेयक उपभोक्ताओं को अपमिश्रणी खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान के लिये मुआवज़ा मांगने का अधिकार देता है तथा FSSAI जैसी नियामक संस्थाओं को उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

- FSSAI का DART (रैपिड टेस्ट से अपमिश्रण का पता लगाना) मैनुअल: DART मैनुअल उपभोक्ताओं को सरल एवं त्वरित परीक्षणों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण का पता लगाने में मदद करने के लिये एक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल मार्गदर्शिका प्रदान करता है।

- यह शैक्षिक अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा देता है तथा खाद्य पदार्थों में आम अपमिश्रणों की पहचान करने में सक्रिय उपभोक्ता भागीदारी को बढ़ावा देता है।

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का औपचारिकीकरण: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना जैसी योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और अधिक औपचारिक बनाने की आवश्यकता है।

- इससे उद्योग का अधिक हिस्सा विनियमन के अंतर्गत आएगा, अधिक समेकित खाद्य बाज़ार का निर्माण होगा तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार होगा।

- व्यापक खाद्य विनियमन नीति: भारत को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA) में संशोधन करके और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर अधिक व्यापक खाद्य विनियमन नीति की आवश्यकता है।

- इससे न केवल खाद्य निर्यात बाज़ार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एक सक्रिय स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिये एक मज़बूत खाद्य विनियमन ढाँचा भी तैयार होगा।

- यह सतत् विकास लक्ष्य 2.1 (भुखमरी समाप्त करना) और 3.3 (बीमारियों से लड़ना) जैसे वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप होगा।

- पर्याप्त संसाधन: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़े, कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। उद्योग के लिये तैयार, कुशल श्रमिकों को सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जैसी नीतियों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होगा कि युवा अत्याधुनिक कौशल से लैस हों।

- कड़ी निगरानी और दंड: FSSAI को खाद्य उत्पादों की निगरानी और प्रतिदर्शीकरण की गति को तीव्र करना चाहिये, साथ ही उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये कठोर दंड का प्रावधान भी करना चाहिये।

- अपमिश्रण जैसी प्रथाओं को रोकने के लिये जुर्माने और दंड के रूप में अधिक कठोर उपाय भी होने चाहिये, जिनका उपयोग प्रायः लागत में कटौती के उपाय के रूप में किया जाता है।

- मोबाइल प्रयोगशालाओं का विस्तार: “फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स” मोबाइल प्रयोगशालाओं का विस्तार सभी क्षेत्रों तक किया जाना चाहिये।

- सामान्य अपमिश्रणों का त्वरित रूप से पता लगाने के लिये स्पेक्ट्रोमीटर और DNA-आधारित परीक्षण जैसी पोर्टेबल परीक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

- तकनीकी त्रुटियों को दूर करना: अमानक फोर्टिफिकेशन और भ्रामक लेबलिंग प्रमुख मुद्दे हैं। सरकार को खाद्य गुणवत्ता में सुधार के लिये इन मुद्दों का हल करना चाहिये, जिसे प्रायः उपभोक्ता अनदेखा कर देते हैं।

- सही फोर्टिफिकेशन और उचित लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिये उन्नत निगरानी एवं सत्यापन प्रणालियों को लागू किया जाना चाहिये।

- आपूर्ति शृंखला को सुव्यवस्थित करना: खाद्य प्रसंस्करण अवशेषों, जैसे कि पुन: उपयोग किये गए खाद्य तेल, के प्रबंधन के लिये एक सुव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला स्थापित की जानी चाहिये।

- तलने के लिये खाद्य तेल के लगातार पुनः उपयोग को रोकने के लिये (जिसके कारण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है) रिपरपज यूज्ड कुकिंग ऑयल (RUCO) जैसी पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का अंगीकरण: एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये, जिससे खाद्य अपमिश्रण और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सके।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण में अपमिश्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि फसलों में कीटनाशकों के अवशेष तथा मांस में एंटीबायोटिक्स, साथ ही अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम आपूर्ति शृंखलाओं से होने वाला संदूषण (जैसे: जल के पाइपों में सीसा)।

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग: दूध, मसाले और तेल जैसे उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के लिये अनिवार्य ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू किया जाना चाहिये।

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये ब्लॉकचेन या क्यूआर-कोड प्रणाली लागू किया जाना चाहिये तथा अपमिश्रण का पता चलने पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिये।

- ब्लॉकचेन पारदर्शिता सुनिश्चित करने, वास्तविक काल सत्यापन को सक्षम करने और खाद्य धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेगा।

- उपभोक्ता जागरूकता अभियान: शैक्षिक कार्यक्रमों और FSSAI के DART (तेज़ी से परीक्षण करके अपमिश्रण का पता लगाना) मैनुअल के व्यापक वितरण के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाए जाने चाहिये। नागरिकों को मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से अपमिश्रणी उत्पादों की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों के लिये एक गंभीर खतरा है। यद्यपि FSSA जैसे विनियामक ढाँचे और FSSAI द्वारा की गई पहल एक आधार प्रदान करती हैं, फिर भी प्रवर्तन, संसाधन उपलब्धता एवं आपूर्ति शृंखला विनियमन में लगातार अंतराल तत्काल सुधार की मांग करते हैं। इस प्रणालीगत मुद्दे का समाधान करने के लिये विनियामक सुदृढ़ीकरण, तकनीकी अंगीकरण, औद्योगिक औपचारिकता तथा उपभोक्ता सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक व्यापक एवं समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। निरंतर सरकारी कार्रवाई, जिम्मेदार उद्योग प्रथाओं और सूचित सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ही भारत सभी के लिये सुरक्षित, अपमिश्रण रहित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में गहरी जड़ें जमाए हुए शासन और विनियामक चुनौतियों को दर्शाती है। खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के कारणों और प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इस मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये व्यापक उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिये। (2019) |