सामाजिक न्याय

भारत में अंगदान

प्रिलिम्स के लिये:मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम-1994, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देशों, अंगदान मेन्स के लिये:अंगदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता |

चर्चा में क्यों?

- भारत में वर्तमान में अंग दाताओं विशेष रूप से मृत दाताओं की भारी कमी के कारण गंभीर स्थिति है, जहाँ हज़ारों रोगी प्रत्यारोपण के इंतज़ार में हैं, वहीं इनमें से काफी लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो जाती है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मृत दाताओं से प्रत्यारोपण के लिये अंग प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है।

- भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 मानव अंगों को हटाने एवं उनके भंडारण के लिये विभिन्न नियम प्रदान करता है। यह चिकित्सीय प्रयोजनों के साथ ही मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन की रोकथाम के लिये मानव अंगों के प्रत्यारोपण को भी नियंत्रित करता है।

भारत में अंगदान की स्थिति:

- बढ़ती मांग के साथ निरंतर कमी:

- भारत में 300,000 से अधिक रोगी अंगदान की प्रतीक्षा सूची में हैं।

- अंग दाताओं की संख्या अंगदान की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है।

- इस कमी के कारण अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में प्रतिदिन लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।

- अंग दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि:

- पिछले कुछ वर्षों में जीवित तथा मृत दोनों दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि देखी गई है।

- दाताओं की संख्या वर्ष 2014 के 6,916 से बढ़कर वर्ष 2022 में लगभग 16,041 हो गई, जो मामूली वृद्धि का संकेत प्रदर्शित करती है।

- भारत में मृतक अंगदान की दर एक दशक से लगातार प्रति दस लाख आबादी पर एक दाता से नीचे बनी हुई है।

- मृतक अंगदान दर:

- इस कमी को दूर करने के लिये मृतक अंगदान दर को बढ़ाने हेतु तत्काल प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

- स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने प्रति दस लाख आबादी पर 30 से 50 अंगदान दाताओं तक की उच्च अंगदान दर हासिल की है।

- जीवित दाताओं की व्यापकता:

- भारत में सभी अंगदान दाताओं में से 85% जीवित अंगदान दाताओं का बहुमत है।

- हालाँकि मृतकों के अंग दान, विशेषकर किडनी, लीवर और हृदय के लिये अंगदान दाता काफी कम हैं।

- भारत में सभी अंगदान दाताओं में से 85% जीवित अंगदान दाताओं का बहुमत है।

- क्षेत्रीय असमानताएँ:

- भारत के विभिन्न राज्यों में अंगदान दरों में असमानताएँ मौजूद हैं।

- तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में मृत अंग दाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

- दिल्ली-NCR, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी संख्या में जीवित अंगदान दाता हैं।

- भारत के विभिन्न राज्यों में अंगदान दरों में असमानताएँ मौजूद हैं।

- किडनी प्रत्यारोपण:

- भारत में किडनी प्रत्यारोपण के मामले में मांग और आपूर्ति के बीच अत्यधिक असमानता है।

- किडनी प्रत्यारोपण की वार्षिक 200,000 की मांग की तुलना में प्रतिवर्ष केवल 10,000 किडनी प्रत्यारोपण किया जाता है जो कि एक बड़ा अंतर है।

अंगदान के संबंध में चुनौतियाँ:

- जागरूकता और शिक्षा का अभाव:

- अंगदान और इसके प्रभाव के बारे में आम जनता के बीच कम जागरूकता।

- संभावित दाताओं की पहचान करने और परिवारों को प्रभावी ढंग से परामर्श देने के लिये चिकित्सा पेशेवरों के बीच अपर्याप्त शिक्षा।

- पारिवारिक सहमति और निर्णय लेना:

- परिवार अंगदान के लिये सहमति देने के अनिच्छुक होते हैं, भले ही मृत व्यक्ति ने अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की हो।

- अंगदान के बारे में निर्णय लेते समय परिवारों को भावनात्मक और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

- अंगों की तस्करी और कालाबाज़री:

- अवैध अंग तस्करी और अंगों की कालाबाज़ारी।

- अंगों की मांग का शोषण करने वाली आपराधिक गतिविधियाँ वैध अंगदान प्रक्रियाओं को कमज़ोर करती हैं।

- चिकित्सा पात्रता एवं अनुकूलता:

- चिकित्सा अनुकूलता और अंग उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त दाताओं और प्राप्तकर्त्ताओं को सुमेलित करना।

- संगत अंगों की सीमित उपलब्धता, जिससे रोगियों को दीर्घावधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

- दाता प्रोत्साहन और मुआवज़ा:

- अंग दाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन या मुआवज़ा देने के नैतिक निहितार्थ पर बहस।

- नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के साथ अंगदान दरों में वृद्धि की आवश्यकता को संतुलित करना।

- अवसंरचना और संचालन:

- अंग पुनर्प्राप्ति, संरक्षण और प्रत्यारोपण के लिये अपर्याप्त अवसंरचना और संसाधन।

- दाताओं से प्राप्तकर्त्ताओं तक विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों में अंगों के समय पर परिवहन में चुनौतियाँ।

नए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ:

- आयु सीमा समाप्त करना:

- जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण अंग प्राप्तकर्त्ताओं के लिये आयु सीमा समाप्त कर दी गई।

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization- NOTTO) के दिशा-निर्देशों ने पहले 65 वर्ष से अधिक आयु वाले रोगियों को अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने से रोक दिया था।

- अधिवास की आवश्यकता न होना:

- अंग प्राप्तकर्त्ता पंजीकरण के लिये अधिवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

- 'एक राष्ट्र, एक नीति (One Nation, One Policy)' दृष्टिकोण रोगियों को किसी भी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने की अनुमति देता है।

- कोई पंजीकरण शुल्क न होना:

- अंग प्राप्तकर्त्ता के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया।

- गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल राज्य अब रोगी पंजीकरण के लिये शुल्क नहीं लेते हैं।

नोट:

- NOTTO की स्थापना नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) के तहत की गई है।

- NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग भारत में अंगों और ऊतकों के दान तथा प्रत्यारोपण हेतु खरीद, वितरण एवं रजिस्ट्री आदि गतिविधियों के लिये शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह

- अंगदान के महत्त्व को उजागर करने वाले प्रभावशाली अभियानों के लिये कलाकारों, प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों के साथ साझेदारी करना।

- चिकित्सा पेशेवरों के लिये सेमिनार आयोजित करना, दाता की पहचान और परिवार परामर्श के लिये इंटरैक्टिव सिमुलेशन एवं केस स्टडीज़ का उपयोग करना।

- कार्यशालाओं और वार्ताओं के माध्यम से अंगदान के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करना।

- समुदाय-संचालित उन कार्यक्रमों (Community-Driven Events) की मेज़बानी करना जो अंग प्राप्तकर्त्ताओं और दाताओं की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं।

- अंगदान के बारे में मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने तथा इसके सकारात्मक पक्ष पर ज़ोर देने के लिये धार्मिक नेताओं को शामिल करना।

- पट्टिकाओं और प्रमाणपत्रों के माध्यम से उनके निस्वार्थ योगदान को मान्यता देते हुए अंगदान दाताओं तथा उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिये कार्यक्रम शुरू करना।

- कुशल परिणामों के लिये अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने हेतु स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

- करुणा और सहानुभूति के साथ निस्वार्थ कार्य के रूप में अंगदान के विचार को बढ़ावा देना।स्रोत:

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पेलेट्स की को-फायरिंग

प्रिलिम्स के लिये:बायोमास को-फायरिंग, संशोधित बायोमास नीति, ताप विद्युत संयंत्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, नवीकरणीय ऊर्जा मेन्स के लिये:बायोमास को-फायरिंग के लाभ, भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान संशोधित बायोमास नीति तथा 47 ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिन्होंने कृषि अवशेषों से प्राप्त बायोमास पेलेट्स के साथ कोयले की को-फायरिंग को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।

- विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) के अनुसार, मई 2023 तक 47 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 1,64,976 मीट्रिक टन कृषि अवशेष-आधारित बायोमास की को-फायरिंग की गई है।

संशोधित बायोमास नीति:

- परिचय:

- विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy- MNRE) ने ताप विद्युत संयंत्रों (Thermal Power Plant- TPP) के संचालन में कृषि अवशेष-आधारित बायोमास पेलेट्स (Biomass Pellets) को एकीकृत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

- यह ऊर्जा क्षेत्र को अधिक धारणीय और पर्यावरण अनुकूल बनाने की ओर संक्रमण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- संशोधित नीति:

- 16 जून, 2023 को विद्युत मंत्रालय ने 8 अक्तूबर, 2021 की बायोमास नीति में संशोधन किया।

- संशोधित नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 से विद्युत ताप संयंत्र में 5% बायोमास को-फायरिंग प्रक्रिया का उपयोग अनिवार्य है।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 से बायोमास को-फायरिंग प्रक्रिया के उपयोग की अनिवार्यता को बढ़ाकर 7% कर दिया जाएगा।

- 16 जून, 2023 को विद्युत मंत्रालय ने 8 अक्तूबर, 2021 की बायोमास नीति में संशोधन किया।

बायोमास को-फायरिंग से संबंधित सरकारी हस्तक्षेप:

- वित्तीय सहायता:

- MNRE और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) ने बायोमास पेलेट्स विनिर्माण इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिये वित्त सहायता योजनाएँ शुरू की हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending- PSL) के तहत एक गतिविधि के रूप में 'बायोमास पेलेट विनिर्माण' को मंज़ूरी दी है, जिससे ऐसे प्रयासों के लिये वित्तीय व्यवहार्यता को प्रोत्साहन मिलेगा।

- खरीद और आपूर्ति शृंखला:

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर बायोमास की खरीद के लिये एक विशेष श्रेणी तैयार की गई है।

- विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला के आश्वासन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा बायोमास आपूर्ति के लिये एक संशोधित मॉडल दीर्घकालिक अनुबंध (Revised Model Long-Term Contract) पेश किया गया है।

- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में उद्यम आधार को शामिल करने से बायोमास से जुड़ी परियोजनाओं के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं।

- उद्यम आधार पंजीकरण प्रक्रिया स्व-घोषणा की अवधारणा पर आधारित है, जिसके तहत MSMEs को मुफ्त में स्वयं को पंजीकृत करना तथा उद्यम आधार नंबर प्राप्त करना आसान हो गया है।

बायोमास को-फायरिंग:

- परिचय:

- बायोमास को-फायरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये बायोमास-आधारित ईंधन को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन (जैसे- कोयला, तेल अथवा प्राकृतिक गैस) के साथ एक ही विद्युत् संयंत्र या औद्योगिक बॉयलर में जलाया जाता है।

- बायोमास पेलेट्स और कोयले की को-फायरिंग के लाभ:

- कार्बन उत्सर्जन में कमी: बायोमास को-फायरिंग की अवधारणा जीवाश्म ईंधन के एक हिस्से को बायोमास के साथ प्रतिस्थापित करके ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर आधारित है, ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया अपने जीवनचक्र में कार्बन-तटस्थ (Carbon-Neutral) है।

- कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में बायोमास के साथ 5-7% कोयले का प्रतिस्थापन 38 मिलियन टन कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण: यह प्रक्रिया पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (कोयला) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (बायोमास) को एकीकृत करने में मदद करती है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण की ओर संक्रमण में सहायता मिलती है।

- आर्थिक और विनियामक लाभ: को-फायरिंग से बिजली संयंत्रों को महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में बदलाव की आवश्यकता के बिना पर्यावरणीय नियमों और कार्बन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- बायोमास अपशिष्ट का उपयोग: कृषि और वानिकी अपशिष्ट जो अन्यथा क्षय हो जाते हैं, इन्हें को-फायरिंग के माध्यम से उत्पादक तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है।

- बायोमास पेलेट्स उत्पादन के लिये कृषि अवशेष: विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न अधिशेष कृषि अवशेषों की पहचान की है जिनका उपयोग बायोमास पेलेट्स उत्पादन के लिये किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं:

- फसल अवशेष:

- धान, सोया, अरहर, ग्वार, कपास, चना, ज्वार, बाजरा, मूँग, सरसों, तिल, मक्का, सूरजमुखी, जूट, कॉफी आदि जैसी कृषि फसलों के अवशेष।

- शैल अपशिष्ट:

- अपशिष्ट उत्पाद जैसे मूँगफली का छिलका, नारियल का छिलका, अरंडी के बीज का छिलका आदि।

- अतिरिक्त बायोमास स्रोत:

- बाँस तथा इसके उप-उत्पाद, बागवानी अपशिष्ट के साथ अन्य बायोमास सामग्री जैसे- पाइन शंकु या सुई, हाथी घास, सरकंडा आदि।

- फसल अवशेष:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2019)

उपरोक्त में से कौन फसल/बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित होता है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

स्रोत: पी.आई.बी.

सामाजिक न्याय

ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023

प्रिलिम्स के लिये:ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, स्मार्टफोन के उपयोग की व्यापकता, शैक्षिक गतिविधियों पर मनोरंजन को प्राथमिकता मेन्स के लिये:ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति- 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छात्रों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है।

- यह रिपोर्ट NGO ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (NGO Transform Rural India) और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस (Sambodhi Research and Communications) के सहयोग से डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (Development Intelligence Unit- DIU) द्वारा किये गए सर्वेक्षण पर आधारित थी।

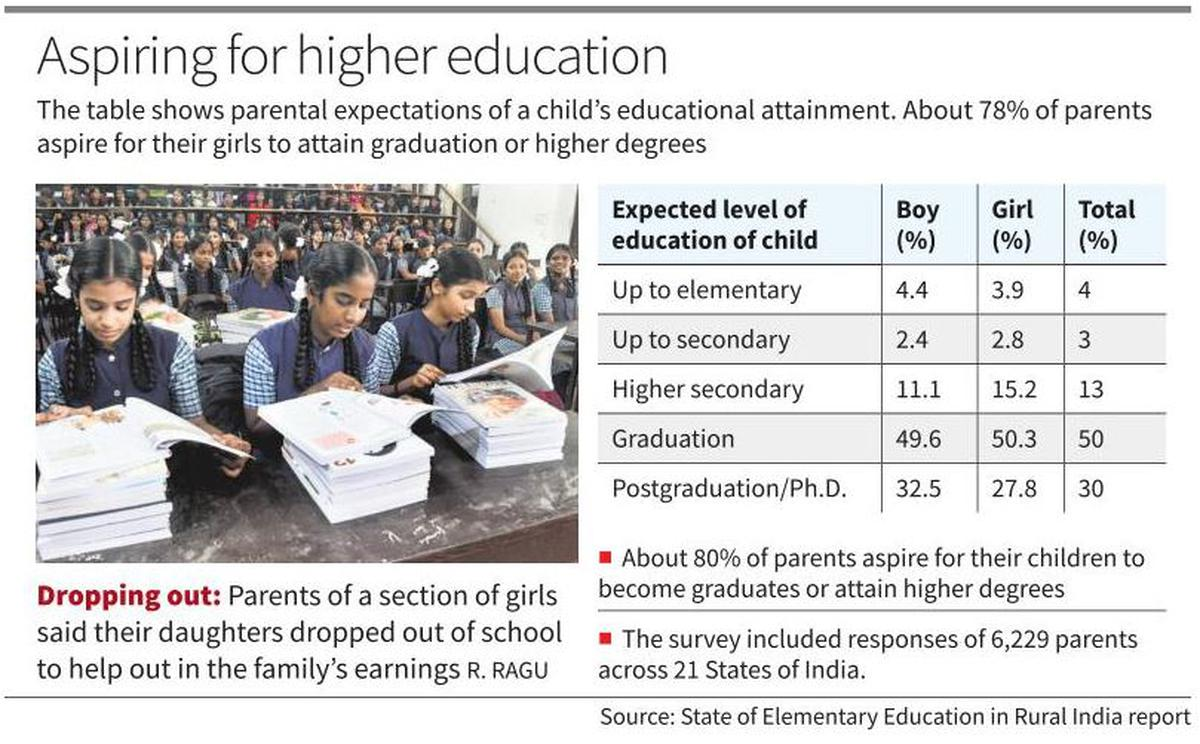

- इस सर्वेक्षण में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के 6,229 माता-पिता से प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

- स्मार्टफोन का उपयोग और मनोरंजन:

- 49.3% छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच है। 76.7% माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने के लिये करते हैं, जो शैक्षिक गतिविधियों पर मनोरंजन को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।

- इसके अतिरिक्त 56.6% छात्र फिल्में डाउनलोड करने और देखने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 47.3% छात्र गाने डाउनलोड करने और सुनने हेतु स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।

- इसके विपरीत केवल 34% छात्र अध्ययन-संबंधी सामग्री डाउनलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और केवल 18% छात्र ट्यूटोरियल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिये इसका उपयोग करते हैं।

- कक्षा के आधार पर विभेदक पहुँच:

- कक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच अलग-अलग होती है। उच्च कक्षाओं

- (आठवीं और उससे ऊपर) के छात्रों की स्मार्टफोन तक अधिक पहुँच (58.32%) है, जबकि 42.1% छोटे छात्रों (कक्षा I-III) तक पहुँच है।

- यह इंगित करता है कि मनोरंजन के लिये स्मार्टफोन का उपयोग सभी आयु समूहों में प्रचलित है, जो संभावित रूप से उनकी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है।

- माता-पिता की आकांक्षाएँ और व्यस्तता:

- 78% माता-पिता अपने बच्चों को स्नातक स्तर या उससे ऊपर की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, किंतु इस संदर्भ में अभिभावकों की अपने बच्चों के साथ सहभागिता काफी कम है।

- केवल 40% माता-पिता अपने बच्चों के साथ उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में दैनिक बातचीत करते हैं, जबकि 32% सप्ताह में कुछ दिन ऐसी बातचीत में संलग्न रहते हैं।

- स्कूल ड्रॉपआउट का कारण:

- लड़कियों के मामले में 36.8% माता-पिता ने उल्लेख किया कि पारिवारिक कार्यों में योगदान देने के कारण उनकी बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

- इस बीच 31.6% ने अपने बच्चे की पढ़ाई में रुचि की कमी को स्कूल छोड़ने के लिये ज़िम्मेदार ठहराया और 21.1% का मानना था कि इसमें घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी अहम भूमिका निभाती हैं।

- 71.8% उत्तरदाताओं के अनुसार, पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण विषय-वस्तु में रुचि की कमी थी। इसके बाद 48.7% उत्तरदाताओं को परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिये लड़कों की आवश्यकता महसूस हुई।

- लड़कियों के मामले में 36.8% माता-पिता ने उल्लेख किया कि पारिवारिक कार्यों में योगदान देने के कारण उनकी बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

- अभिभावक-शिक्षक बैठकें और सीखने का माहौल:

- 84% अभिभावकों ने नियमित उपस्थिति दर्ज की। गैर-उपस्थिति के दो मुख्य कारण हैं- अल्प सूचना और इच्छा की कमी।

- इसके अतिरिक्त 40% अभिभावकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य आयु-उपयुक्त पठन सामग्री की उपलब्धता की सूचना दी गई, जो घर पर बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिये अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सिफारिशें:

- ये निष्कर्ष घर पर शैक्षिक माहौल बनाने तथा मनोरंजन और सीखने दोनों उद्देश्यों के लिये स्मार्टफोन के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

स्रोत: द हिंदू

आंतरिक सुरक्षा

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023

प्रिलिम्स के लिये:अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023, अंडमान और निकोबार कमांड, भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना कमांड। मेन्स के लिये:अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने सशस्त्र बलों के बीच दक्षता, अनुशासन और एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पारित किया है।

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023:

- पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में सशस्त्र बल के कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों- सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

- हालाँकि इनके कार्यों की विविध प्रकृति ने कभी-कभी अंतर-सेवा प्रतिष्ठानों में प्रभावी अनुशासन, समन्वय और त्वरित कार्यवाही हेतु चुनौतियाँ पैदा की हैं।

- अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 अपने दूरदर्शी प्रावधानों के साथ इन चिंताओं का समाधान करता है।

- वर्तमान सेवा अधिनियम के नियम एवं विनियम, जो कई वर्षों तक समय और कानूनी जाँच का सामना कर चुके हैं, ISO विधेयक, 2023 के तहत किसी भी बदलाव के अधीन नहीं हैं।

- वर्तमान में सशस्त्र बल के कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों- सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रयोज्यता: यह विधेयक सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी नियमित कर्मियों पर लागू है।

- इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भारत में स्थापित और संचालित किसी भी बल को नामित करने का अधिकार रखती है, जिस पर विधेयक के प्रावधान लागू होंगे।

- अंतर-सेवा संगठन: मौजूदा अंतर-सेवा संगठनों को विधेयक के तहत गठित माना जाएगा। इनमें अंडमान और निकोबार कमांड, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी शामिल हैं।

- केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना- तीनों सेवाओं में से कम-से-कम दो से संबंधित कर्मी हों।

- प्रयोज्यता: यह विधेयक सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी नियमित कर्मियों पर लागू है।

नोट:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त कमान भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रि-सेवा थिएटर कमान/कमांड है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है।

- भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं। थल सेना और वायु सेना की 7-7 कमानें हैं। नौसेना के पास 3 कमान हैं।

- प्रत्येक कमांड का नेतृत्व 4-स्टार रैंक के सैन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है।

- विस्तारित कमान और नियंत्रण प्राधिकरण: विधेयक के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ (Commander-in-Chief) या ऑफिसर-इन-कमांड (Officer-in-Command) को कमान और नियंत्रण प्राधिकरण का विस्तार करना है।

- मौजूदा ढाँचे के विपरीत जहाँ इन अधिकारियों के पास अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक तथा प्रशासनिक शक्तियों का अभाव है, विधेयक उन्हें पूर्ण कमान और नियंत्रण का अधिकार देता है।

- इसमें अनुशासन बनाए रखना तथा सेवा कर्मियों द्वारा कर्तव्यों का उचित निष्पादन सुनिश्चित करना शामिल है।

- कमांडिंग ऑफिसर (Commanding Officer): यह बिल एक कमांडिंग ऑफिसर की अवधारणा पेश करता है, जो किसी यूनिट, जहाज़ या प्रतिष्ठान की देख-रेख के लिये ज़िम्मेदार होता है।

- यह अधिकारी अपने यूनिट-विशिष्ट कर्तव्यों के अलावा अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी करता है।

- केंद्र सरकार का प्राधिकार: एक अंतर-सेवा संगठन का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होगा।

- सरकार ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक हित के आधार पर भी निर्देश जारी कर सकती है।

स्रोत: पी.आई.बी.