इन्फोग्राफिक्स

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चीन का स्टेपल्ड वीज़ा

प्रिलिम्स के लिये:स्टेपल्ड वीज़ा, मैकमोहन लाइन, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) मेन्स के लिये:स्टेपल्ड वीज़ा की अवधारणा, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र होने का चीन का एकतरफा दावा। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने चीन के चेंगदू में ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से अपने आठ-एथलीट ('वुशु' मार्शल आर्ट एथलीट्स का दल) को वापस बुला लिया है। चीन द्वारा भारतीय टीम के तीन एथलीट्स (अरुणाचल प्रदेश के निवासी) को स्टेपल्ड वीज़ा जारी करने की प्रतिक्रिया में भारत ने यह कदम उठाया है।

- स्टेपल्ड वीज़ा जारी करने की प्रथा वर्ष 2005 के आसपास शुरू हुई और तब से चीन ने लगातार अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के निवासियों को ऐसे वीज़ा जारी किये हैं।

स्टेपल्ड वीज़ा:

- स्टेपल्ड वीज़ा में पासपोर्ट पर मुहर नहीं लगाई जाती है, इसकी जगह एक अन्य कागज़ पर मुहर लगाकर पासपोर्ट के साथ स्टेपल (नत्थी) किया जाता है।

- नियमित वीज़ा मुहर के साथ पासपोर्ट में लगा होता है, लेकिन स्टेपल्ड वीज़ा को पासपोर्ट के साथ पिन द्वारा नत्थी किया जाता है जिस कारण इस वीज़ा को अलग भी किया जा सकता है।

- स्टेपल्ड वीज़ा जारी करना अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के साथ चीन के चल रहे क्षेत्रीय विवादों का हिस्सा है।

- चीन स्टेपल्ड वीज़ा को वैध मानता है, जबकि भारत उसे वैध यात्रा दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है।

नोट:

- सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना पासपोर्ट और वीज़ा द्वारा ही संभव है, जो देश और राज्य की संप्रभुता तथा उसके शासन को दर्शाता है।

- पासपोर्ट पहचान और नागरिकता का संकेत देता है, जबकि वीज़ा विशिष्ट गंतव्यों में प्रवेश की अनुमति देता है।

- पासपोर्ट मूल देश या वर्तमान निवास वाला देश द्वारा जारी करता है, जबकि वीज़ा किसी बाह्य देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किया जाता है।

चीन द्वारा जारी स्टेपल्ड वीज़ा:

- संप्रभुता पर विवाद:

- चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को विवादित मानता है और तिब्बत एवं ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा की वैधता को चुनौती देता है, जिस पर वर्ष 1914 के शिमला समझौते से सहमति बनी थी।

- विवादित क्षेत्र पर चीन द्वारा किया जाने वाले दावा वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर असहमति को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ जैसी समस्या देखने को मिलती है।

- भारतीय क्षेत्र पर एकतरफा दावा:

- चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है और चीनी मानचित्रों में इसे "ज़ंगनान" या "दक्षिणी तिब्बत" के रूप में संदर्भित करता है।

- यह अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के लिये चीनी नामों की सूची जारी करता है और समय-समय पर भारतीय क्षेत्र पर अपने एकतरफा दावे को रेखांकित करता है।

- भारत की संप्रभुता को कमज़ोर करना:

- अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से भारतीय नागरिकों को स्टेपल्ड वीज़ा जारी करना इन क्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता को कमज़ोर करने के चीन के प्रयासों का ही हिस्सा है।

- चीन की हरकतों को भारत अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण और अधिकार को चुनौती देने के प्रयासों के रूप में देखता है।

स्टेपल्ड वीज़ा का प्रभाव और संबंधित चिंताएँ:

- स्टेपल्ड वीज़ा यात्रियों के लिये भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि उसकी वैधता तथा स्वीकृति अलग-अलग होती है।

- भारत लगातार स्टेपल्ड वीज़ा की वैधता को अस्वीकार करता है और उन्हें जारी करने का विरोध करता है।

- चीन की इस प्रकार की कार्रवाइयाँ दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ाती हैं और द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बनाती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. "चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिये उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है"। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (2017) |

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

प्लास्टिक ओवरशूट डे

प्रिलिम्स के लिये:प्लास्टिक ओवरशूट, एकल-उपयोग प्लास्टिक, समुद्री प्रदूषण, एकल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के उन्मूलन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022, प्रोजेक्ट रिप्लान मेन्स के लिये:भारत में प्लास्टिक-अपशिष्ट से संबंधित मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

28 जुलाई, 2023 को पृथ्वी पर प्लास्टिक ओवरशूट डे (Plastic Overshoot Day) मनाया गया। यह वर्ष का वह समय होता है, जब संपूर्ण विश्व में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की क्षमता से अधिक हो जाती है।

- प्लास्टिक ओवरशूट डे पर अर्थ एक्शन (EA) (स्विस-बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्लास्टिक प्रदूषण के चिंताजनक मुद्दे और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- परिचय:

- प्लास्टिक ओवरशूट डे का निर्धारण देश के कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक (MWI) के आधार पर किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता और प्लास्टिक खपत के अंतर को MWI के नाम से जाना जाता है।

- प्लास्टिक प्रदूषण संकट: रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में 68,642,999 टन अतिरिक्त प्लास्टिक अपशिष्ट प्रकृति में प्रवेश करेगा, जो गंभीर प्लास्टिक प्रदूषण संकट का संकेत देता है।

- रिपोर्ट में विश्व के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये 12 ज़िम्मेदार देशों की पहचान की गई है। जिसमें चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, सउदी अरब, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, कज़ाखस्तान और भारत शामिल हैं।

- सबसे अधिक कुप्रबंधित अपशिष्ट प्रतिशत वाले तीन देशों में अफ्रीका के मोज़ाम्बिक (99.8%), नाइजीरिया (99.44%) और केन्या (98.9%) शामिल हैं।

- 98.55% अपशिष्ट के साथ भारत MWI में चौथे स्थान पर है।

- शॉर्ट-लाइफ प्लास्टिक: प्लास्टिक पैकेजिंग और एकल-उपयोग प्लास्टिक सहित शॉर्ट-लाइफ प्लास्टिक, वार्षिक उपयोग किये जाने वाले कुल प्लास्टिक का लगभग 37% है। ये श्रेणियाँ पर्यावरण में रिसाव का अधिक जोखिम उत्पन्न करती हैं।

- भारत के मामले में प्लास्टिक ओवरशूट डे: देश में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन इसकी अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक होने के कारण भारत के लिये 6 जनवरी, 2023 को प्लास्टिक ओवरशूट डे (Plastic Overshoot Day) के रूप में मनाया गया।

- भारत की प्रति व्यक्ति खपत 5.3 किलोग्राम है, जो वैश्विक औसत 20.9 किलोग्राम से अत्यधिक कम है।

प्लास्टिक का प्रमुख उपयोग:

- खाद्य संरक्षण: खाद्य पैकेजिंग में प्लास्टिक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जो खराब होने वाले सामानों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, खाद्य अपव्यय (Food Waste) कम करने तथा माल का कुशल परिवहन सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

- चिकित्सा अनुप्रयोग: आधुनिक चिकित्सा में प्लास्टिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग सिरिंज (Syringes), कैथेटर (Catheters) और कृत्रिम संयोजी अंगों (Artificial Joints) जैसे चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है, जो रोगी की देखभाल तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

- परिवहन सुरक्षा: वाहनों के वजन को कम करने के लिये ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन दक्षता में सुधार हो सकता है तथा उत्सर्जन में कमी आ सकती है, जिससे हरित वातावरण में योगदान दिया जा सकता है।

- इन्सुलेशन: प्लास्टिक सामग्री विद्युत और तापीय प्रयोजनों के लिये उत्कृष्ट इंसुलेटर है। ये इमारतों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में सहायता करते हैं।

- जल संरक्षण: कुछ प्रकार के प्लास्टिक, जो पाइप निर्माण और सिंचाई प्रणालियों में उपयोग किये जाते हैं, रिसाव को कम करके तथा जल वितरण दक्षता में सुधार कर जल संरक्षण में सहायता करते हैं।

भारत में प्लास्टिक-अपशिष्ट संबंधी मुद्दे:

- खराब अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना: भारत में अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना एक बड़ी समस्या है।

- अधिकांश नगर निगम अधिकारियों के पास प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह, परिवहन और पुनर्चक्रण के लिये उचित सुविधाओं का अभाव है।

- परिणामस्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा लैंडफिल (Landfills), खुले डंपसाइट्स (Open Dumpsites) में चला जाता है या पर्यावरण में पड़ा रहता है, जो पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है।

- सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 12.3% प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाता है और 20% को जला दिया जाता है।

- एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पाद: थैला, बोतलें, स्ट्रॉ और पैकेजिंग में एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पादों का व्यापक उपयोग, प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या को और बढ़ा देता है।

- ये वस्तुएँ सुविधाजनक तो हैं परंतु एक बार उपयोग के बाद फेंक दिये जाने के कारण काफीप्लास्टिक अपशिष्ट का संचय होता है।

- समुद्री प्रदूषण: भारत के तटीय क्षेत्रों पर प्लास्टिक अपशिष्टों का अधिक प्रभाव पड़ता है। नदियों और अन्य जल निकायों के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट महासागरों तक पहुँचता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है।

- यह प्रदूषण समुद्री जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है और मत्स्य पालन तथा पर्यटन पर निर्भर तटीय समुदायों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकता है।

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: अनुचित प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान और प्लास्टिक को जलाने से हानिकारक रसायन तथा विषाक्त पदार्थ उत्सर्जित हो सकते हैं, जिससे अपशिष्ट निपटान स्थलों के निकट रहने वाले अथवा अनौपचारिक पुनर्चक्रण गतिविधियों से जुड़े समुदायों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सरकारी पहलें:

- एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022

- REPLAN परियोजन

आगे की राह

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व(Extended Producer Responsibility- EPR): भारत को EPR जैसी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों, जो उत्पादकों को उनके प्लास्टिक उत्पादों के पूर्ण निपटान के लिये ज़िम्मेदार ठहराने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं, में निवेश करना चाहिये।

- अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र की स्थापना: भारत के लिये ज़रूरी है कि वह गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिये प्लाज़्मा गैसीकरण जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग वाले अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करे।

- ये संयंत्र प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और विद्युत उत्पादन में मदद कर सकते हैं।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, भारत में सालाना 14.2 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट (उत्पादित सभी प्राथमिक प्लास्टिक का 71%) को संसाधित करने की क्षमता है।

- विकल्पों की अभिकल्पना: इस दिशा में पहला कदम प्लास्टिक की उन वस्तुओं की पहचान करना होगा जिन्हें गैर-प्लास्टिक, पुनर्चक्रण-योग्य या जैव-निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से बदला जा सकता है। उत्पाद डिज़ाइनरों के सहयोग से एकल-उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों और पुन: प्रयोज्य डिज़ाइन की गई वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिये।

- ‘ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक’ (Oxo-biodegradable Plastics) के उपयोग को बढ़ावा देना, जो कि आम प्लास्टिक की तुलना में अल्ट्रा-वायलेट विकिरण और ऊष्मा से अधिक तीव्रता से विखंडित हो सकता है।

- प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि का समर्थन: प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

- यह वर्ष 2019 में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर वैश्विक प्रतिबंध का प्रस्ताव करने वाले देशों में से एक था।

- प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संधि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिये

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली ‘सूक्ष्म मणिकाओं (माइक्रोबीड्स)’ के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? (2019 (a) ये समुद्री पारितंत्र के लिये हानिकारक मानी जाती हैं। उत्तर: (a) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

शासन व्यवस्था

किसानों के कल्याण हेतु योजनाएँ

प्रिलिम्स के लिये:किसानों के कल्याण के लिये योजनाएँ, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्र प्रायोजित योजना मेन्स के लिये:किसानों के कल्याण हेतु योजनाएँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में सूचित किया है कि किसानों के कल्याण के लिये केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत शृंखला लागू की गई है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ:

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ संघ सूची के विषयों पर आधारित होती हैं और वे केंद्र द्वारा तैयार की जाती हैं।

- ये योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा अभिकल्पित, नियोजित और पूरी तरह से वित्तपोषित होती हैं।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, खेलो इंडिया योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कुछ उदाहरण हैं।

केंद्र प्रायोजित योजना:

- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ वे हैं जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है।

- यह मूल रूप से एक माध्यम है जिसका उपयोग केंद्र सरकार राज्यों को उनकी योजनाओं को संचालित करने में वित्तीय सहायता देने के लिये करती है।

- इन योजनाओं में धन का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि इसका अधिकांश हिस्सा केंद्र द्वारा दिया जाता है।

- राज्यों की भागीदारी का अनुपात अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

- इनका कार्यान्वयन केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों पर निर्भर करता है।

किसानों के कल्याण हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान):

- PM-किसान योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू ज़रूरतों से संबंधित खर्चों को वहन करने में सक्षम हो सकें।

- कुछ अपवादों के साथ यह योजना खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000/- रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है।

- किसान उत्पादक संगठन (FPO):

- सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 FPO के गठन और संवर्द्धन" के लिये केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CSS) की शुरुआत की।

- FPO का गठन और संवर्द्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (IA) के माध्यम से किया जाता है, जो समूह आधारित व्यापार संगठनों (Cluster Based Business Organizations- CBBO) को 5 वर्ष की अवधि के लिये पेशेवर हैंडहोल्डिंग समर्थन (Professional Handholding Support) प्रदान करने के लिये संलग्न करती है, जिसमें संबंधित FPO की व्यवसाय योजना की तैयारी और निष्पादन भी शामिल है।

- कृषि अवसंरचना कोष (AIF):

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जुलाई 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया था।

- AIF, क्रेडिट गारंटी और ब्याज अनुदान के माध्यम से सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों एवं फसल की कटाई के बाद कृषि प्रबंधन की सतत् परियोजनाओं में निवेश की एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है।

- खाद्य तेल-ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (NMEO-OP):

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।

- इसे मूलतः उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करने तथा खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये शुरू किया गया था।

- यह अभियान वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक संचालित किया जाएगा, जो अगले 5 वर्षों में पाम ऑयल वृक्षारोपण के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों के 3.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल और शेष भारत के 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अर्थात् कुल 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करेगा।

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM):

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पेश किया गया था। इसके कार्यान्वयन का उद्देश्य समग्र रूप से वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ाना और मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न . ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन-किन उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 5 उत्तर: (b) प्रश्न . निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017) राष्ट्रव्यापी ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम (सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम)’ का उद्देश्य है:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? (2020) प्रश्न. भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी. एम. एफ. बी. वाई.) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016) |

स्रोत: पी.आई.बी.

भूगोल

मानसून, अल नीनो का कृषि पर प्रभाव

प्रिलिम्स के लिये:मानसून, खरीफ फसल, अल नीनो, भू-जल, शुष्कता, खाद्य मुद्रास्फीति, महासागरीय नीनो सूचकांक मेन्स के लिये:भारतीय कृषि पर मानसून और अल नीनो का प्रभाव |

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2023 में भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगमन देरी से हुआ, जिससे प्रारंभिक दो सप्ताह में होने वाली वर्षा दीर्घावधि औसत (Long Period Average-LPA) से 52.6% कम हुई।

- हालाँकि 30 जुलाई, 2023 तक कुल मिलाकर सामान्य से 6% अतिरिक्त वर्षा हुई थी। इस परिवर्तन का खरीफ़ फसल की बुवाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जबकि रबी फसलों पर आने वाली अल नीनो परिघटना के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता बनी हुई है।

वर्षा का दीर्घावधि औसत (LPA):

- IMD के अनुसार, वर्षा का LPA एक विशेष क्षेत्र में निश्चित अंतराल (जैसे- महीने या मौसम) के लिये दर्ज की गई वर्षा है, जिसकी गणना 30 वर्ष, 50 वर्ष की औसत अवधि के दौरान की जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्षा वितरण की पाँच श्रेणियाँ (Rainfall Distribution Categories) निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं-

- सामान्य/सामान्य के लगभग (Normal or Near Normal): LPA के 96-104% के मध्य वर्षा।

- सामान्य से कम (Below Normal): LPA के 90-96% के मध्य वर्षा।

- सामान्य से अधिक (Above Normal): LPA के 104-110% के मध्य वर्षा।

- कमी (Deficient): LPA के 90% से कम वर्षा।

- आधिक्य (Excess): LPA के 110% से अधिक वर्षा।

खरीफ और रबी फसलें:

- खरीफ फसलें:

- खरीफ फसलों की बुवाई मानसून के दौरान जून से अक्तूबर तक की जाती है और देर से गर्मियों या शरद ऋतु की शुरुआत में काटा जाता है।

- वे सिंचाई और विकास के लिये दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर हैं।

- प्रमुख खरीफ फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मूँगफली और दालें जैसे- अरहर और हरा चना शामिल हैं।

- वे भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 55% हिस्सा हैं।

- रबी फसलें:

- इन फसलों को मानसून के पुनरागमन और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के आसपास बोया जाता है, जिनकी बुवाई अक्तूबर में शुरू होती है तथा इन्हें रबी या सर्दियों की फसलें कहा जाता है।

- इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई के दौरान होती है।

- प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि हैं।

- बीज के अंकुरण के लिये गर्म जलवायु और फसलों की वृद्धि के लिये ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है।

भारतीय कृषि पर मानसून का प्रभाव:

- सकारात्मक प्रभाव:

- फसल उत्पादन में वृद्धि: देश के फसल क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है क्योंकि वे मैन्युअल सिंचाई के तरीकों से सुसज्जित नहीं हैं।

- मानसून के दौरान पर्याप्त वर्षा से मृदा की नमी बढ़ती है और फसलों को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन अधिक होता है।

- जल की उपलब्धता चावल, गेहूँ, कदन्न और दालों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती का समर्थन करती है।

- मानसून के दौरान पर्याप्त वर्षा से मृदा की नमी बढ़ती है और फसलों को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन अधिक होता है।

- आर्थिक प्रोत्साहन: सफल मानसूनी मौसम किसानों तथा मज़दूरों को आय प्रदान करके ग्रामीण समृद्धि में योगदान देता है, जो बदले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाता है।

- इस बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि का समग्र राष्ट्रीय विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- भूजल का पुनर्भरण: मानसून भू-जल संसाधनों को पुनर्भरण करने में सहायता करता है जो उन क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिये महत्त्वपूर्ण है जहाँ जल का अभाव एक मुख्य चुनौती है।

- फसल उत्पादन में वृद्धि: देश के फसल क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है क्योंकि वे मैन्युअल सिंचाई के तरीकों से सुसज्जित नहीं हैं।

- नकारात्मक प्रभाव:

- अनियमित मानसून पैटर्न: मानसून का समय, तीव्रता और वितरण अप्रत्याशित है जिससे कृषि योजना और फसल प्रबंधन में अनिश्चितताएँ उत्पन्न होती हैं।

- देर से या जल्दी मानसून आने से रोपण कार्यक्रम बाधित हो सकता है तथा फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है।

- सूखा और बाढ़: मानसून की विफलता या अधिक वर्षा के कारण क्रमशः सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

- दोनों ही परिस्थितियाँ कृषि के लिये विनाशकारी हो सकती हैं। सूखे के परिणामस्वरूप जल का अभाव, फसल की विफलता और पैदावार में कमी आती है, जबकि बाढ़ से फसलों को हानि हो सकती है, उपजाऊ ऊपरी मृदा बह सकती है तथा पशुधन की हानि हो सकती है।

- फसल हानि: दीर्घावधि तक अत्यधिक मानसूनी वर्षा फसल के रोगों का कारण बन सकती है, जिससे फसल की गुणवत्ता व उपज कम हो सकती है। ये स्थितियाँ किसानों के कृषि कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता में भी बाधा डालती हैं।

- मृदा अपरदन: भारी वर्षा से मृदा अपरदन हो सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तथा लंबे समय के लिए कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है।

- मृदा अपरदन जल निकायों पर भी प्रभाव डालता है तथा जलाशयों में गाद जमा हो सकता है, जिससे उनकी भंडारण क्षमता कम हो सकती है।

- खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति: असंगत मानसून पैटर्न फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकता है और कमी उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (Food Price Inflation) हो सकती है।

- इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर कम आय वाले परिवारों पर, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर व्यय करते हैं।

- अनियमित मानसून पैटर्न: मानसून का समय, तीव्रता और वितरण अप्रत्याशित है जिससे कृषि योजना और फसल प्रबंधन में अनिश्चितताएँ उत्पन्न होती हैं।

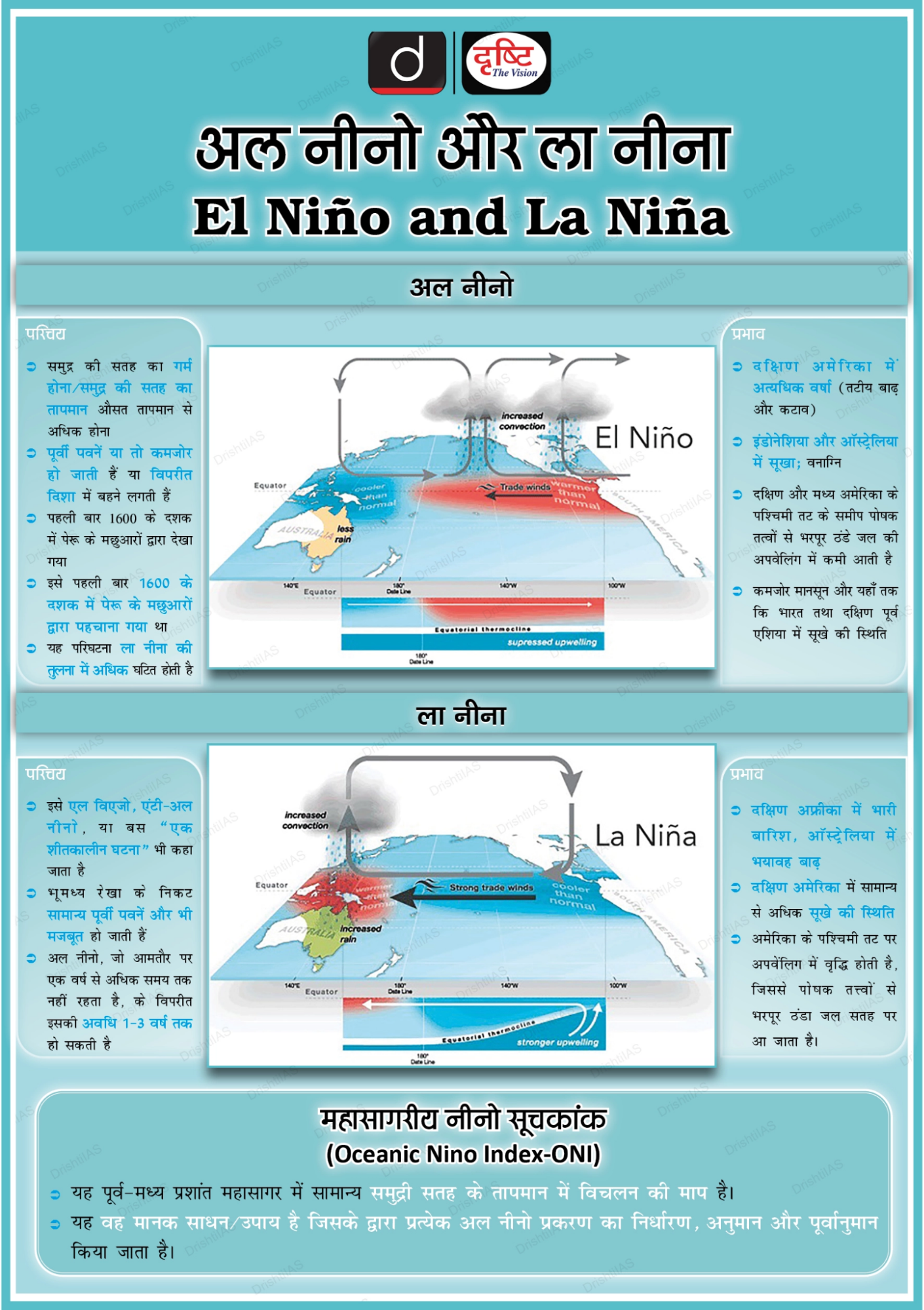

अल नीनो और कृषि क्षेत्र पर इसका प्रभाव:

- परिचय:

- अल नीनो एक जलवायवीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में अनियमित रूप से घटित होती है, यह सागर-पृष्ठ के तापमान में वृद्धि से विशेषित होती है।

- इसका भारत सहित विश्व भर के मौसम पर वृहत प्रभाव पड़ सकता है।

- महासागरीय नीनो सूचकांक (Oceanic Nino Index- ONI) जून 2023 में अल नीनो सीमा 0.5 डिग्री को पार करके 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया।

- वैश्विक मौसम एजेंसियों का अनुमान है कि अल नीनो वर्ष 2023-24 की सर्दियों तक मज़बूती से बना रहेगा।

- अल नीनो एक जलवायवीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में अनियमित रूप से घटित होती है, यह सागर-पृष्ठ के तापमान में वृद्धि से विशेषित होती है।

- प्रभाव:

- चरम तापमान: अल नीनो के दौरान भारत के कुछ क्षेत्रों में अक्सर गर्म तापमान का अनुभव किया जाता है।

- बढ़ा हुआ तापमान फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है और पैदावार (खासकर फलों एवं सब्जियों जैसी संवेदनशील फसलों की) कम हो सकती है।

- कीटों और रोग का प्रकोप: अल नीनो फसलों को प्रभावित करने वाले कुछ कीटों एवं रोगों के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है।

- गर्म तापमान और परिवर्तित वर्षा पैटर्न के कारण कीटों की आबादी में वृद्धि हो सकती है, जो किसानों के लिये अतिरिक्त चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती है।

- पशुधन पर प्रभाव: अल नीनो के दौरान चारे की उपलब्धता में कमी और जल की कमी पशुधन तथा पशुपालन को प्रभावित कर सकती है, जिससे दूध व मांस के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

- चरम तापमान: अल नीनो के दौरान भारत के कुछ क्षेत्रों में अक्सर गर्म तापमान का अनुभव किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित 'इंडियन ओशन डायपोल (IOD)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. आप कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीकारी दृश्भूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन हो रहा है? चर्चा कीजिये।(2015) प्रश्न. असामान्य जलवायवीय घटनाओं में से अधिकांश अल-नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती हैं। क्या आप सहमत हैं? (2014) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों का समावेशन

प्रिलिम्स के लिये:भारत का रजिस्ट्रार जनरल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के लिये राष्ट्रीय आयोग, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAGY) मेन्स के लिये:ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड, भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति |

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया है, जिसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) सूची में चार समुदायों को शामिल करना है।

- "गड्डा ब्राह्मण (Gadda Brahmin)," "कोली (Koli)," "पद्दारी जनजाति (Paddari Tribe)," और "पहाड़ी जातीय समूह (Pahari Ethnic Group)" को शामिल करने के प्रस्तावित प्रस्ताव ने आरक्षण लाभों के वितरण के संबंध में आशंकाएँ उत्पन्न कर दी हैं।

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड:

- अनुसूचित सूची में शामिल करने के लिये मानदंड: यह निर्धारित करना कि कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने के योग्य है या नहीं, कई मानदंडों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:

- नृजातीयता संबंधी लक्षण (Ethnographic Features): इस समुदाय के विशिष्ट और पहचाने जाने योग्य नृजातीयता संबंधी लक्षणों को इसकी जनजातीय पहचान स्थापित करने के लिये माना जाता है।

- पारंपरिक विशेषताएँ: जनजातीय संस्कृति के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता का आकलन करने के लिये पारंपरिक प्रथाओं, रीति-रिवाज़ों और जीवनशैली की जाँच की जाती है।

- विशिष्ट संस्कृति: एक अनोखी और विशिष्ट संस्कृति की उपस्थिति जो समुदाय को अन्य समूहों से अलग करती है।

- भौगोलिक अलगाव: विशिष्ट क्षेत्रों में इसकी ऐतिहासिक और निरंतर उपस्थिति का आकलन करने के लिये समुदाय के भौगोलिक अलगाव को ध्यान में रखा जाता है।

- पिछड़ापन: समुदाय को होने वाले नुकसान के स्तर का मूल्यांकन करने के लिये सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार किया जाता है।

- हालाँकि भारतीय संविधान ST की मान्यता के मानदंड को परिभाषित नहीं करता है।

- किसी समुदाय को ST सूची में जोड़ने की प्रक्रिया:

- यह प्रक्रिया राज्य या केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर शुरू होती है, जहाँ संबंधित सरकार या प्रशासन एक विशिष्ट समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करता है।

- प्रस्ताव को परीक्षण और आगे के विचार-विमर्श के लिये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है।

- इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने विचार-विमर्श से प्रस्ताव की जाँच करता है और इसे भारत का महापंजीयक (Registrar General of India) को भेजता है।

- एक बार RGI द्वारा अनुमोदित होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है जिसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को वापस भेजा जाता है।

- किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना तभी प्रभावी होता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 [Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950] में संशोधन करने वाले विधेयक को मंज़ूरी दे देता है।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति:

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 366(25): यह केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है:

- इसमें अनुसूचित जनजातियों को “ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और समुदायों के भाग या समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है”।

- अनुच्छेद 342(1): राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों अथवा उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

- पाँचवीं अनुसूची: यह छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करती है।

- छठी अनुसूची: यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

- अनुच्छेद 366(25): यह केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है:

- वैधानिक प्रावधान:

- अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

- संबंधित सरकारी पहलें:

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013) जनजाति राज्य

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न. भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिये किये गए हैं?(2015) (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख विधिक पहलें क्या हैं? (2017) प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस