अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मोंट्रेक्स कन्वेंशन

प्रिलिम्स के लिये:मोंट्रेक्स कन्वेंशन, काला सागर की अवस्थिति, बोस्पोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य। मेन्स के लिये:यूक्रेन-रूस युद्ध, भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन पर रूस के युद्ध के जवाब में तुर्की ‘मोंट्रेक्स कन्वेंशन’ को लागू करने को तैयार है।

- यह घोषणा कि यूक्रेन में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, तुर्की को ‘मोंट्रेक्स कन्वेंशन को लागू करने की अनुमति देती है, जिससे वह रूसी युद्ध जहाज़ों को ‘बोस्पोरस’ और ‘डार्डानेल्स’ जलडमरूमध्य के माध्यम से काला सागर में प्रवेश करने से रोक सकता है।

‘बोस्पोरस’ और ‘डार्डानेल्स’ जलडमरूमध्य की अवस्थिति:

- बोस्पोरस’ और ‘डार्डानेल्स’ जलडमरूमध्य, जिसे तुर्की जलडमरूमध्य या काला सागर जलडमरूमध्य के रूप में भी जाना जाता है, ‘एजियन सागर’ और काला सागर’ को ‘मरमारा सागर’ से जोड़ते हैं।

- यह एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से काला सागर में मौजूद बंदरगाह से भूमध्यसागरीय और उससे आगे अन्य बंदरगाहों तक पहुँचा जा सकता है।

- लगभग तीन मिलियन बैरल से अधिक तेल, जो कि दैनिक वैश्विक आपूर्ति का लगभग 3% है और जिसका अधिकतर उत्पादन रूस, अज़रबैजान और कज़ाखस्तान में होता है, प्रतिदिन इस जलमार्ग से गुज़रता है।

- यह मार्ग काला सागर तट से यूरोप और बाकी दुनिया में बड़ी मात्रा में लोहा, इस्पात एवं कृषि उत्पादों को भेजने में भी सहायक है।

‘मोंट्रेक्स कन्वेंशन’ के विषय में:

- इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर ऑस्ट्रेलिया, बुल्गेरिया, फ्राँस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और तुर्की द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे और यह नवंबर 1936 से प्रभावी हुआ था।

- जलडमरूमध्य के शासन से संबंधित मोंट्रेक्स कन्वेंशन तुर्की को काला सागर के बीच जल मार्ग पर नियंत्रण प्रदान करता है।

- क्रीमिया प्रायद्वीप पर सेवस्तोपोल में रूस का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा है।

- हालाँकि जहाज़ों को भूमध्य सागर और उससे आगे जाने के लिये मोंट्रेक्स कन्वेंशन के तहत तुर्की द्वारा नियंत्रित दो जलडमरूमध्य से गुज़रना पड़ता है।

- यह डार्डानेल्स और बोस्पोरस जलडमरूमध्य के माध्यम से जहाज़ों और सैन्य युद्धपोतों के गुज़रने की सीमा निर्धारित करता है। मोंट्रेक्स कन्वेंशन में शामिल प्रमुख तत्त्व हैं:

- युद्ध की स्थिति में यह समझौता तुर्की को नौसैनिक युद्धपोतों के आवागमन को विनियमित करने और संघर्ष में शामिल देशों के युद्धपोतों के लिये जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है।

- काला सागर के तटवर्ती देश रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रूस या यूक्रेन को जलडमरूमध्य के माध्यम से युद्ध जहाज़ों को भेजने से आठ दिन पहले तुर्की को सूचित करने की आवश्यकता होती है।

- अन्य देश जिनकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है, उन्हें तुर्की को 15 दिनों की अग्रिम सूचना देनी होगी।

- तुर्की ने पहले भी कन्वेंशन की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने धुरी शक्तियों को सोवियत संघ पर हमला करने हेतु युद्धपोत भेजने से रोका तथा सोवियत नौसेना को भूमध्य सागर में युद्ध में भाग लेने से रोक दिया था।

वर्तमान संकट में तुर्की की भूमिका:

- वर्तमान स्थिति में तुर्की सरकार के लिये यह एक कठिन स्थिति है क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही उसके लिये ऊर्जा तथा सैन्य व्यापार समझौतों में महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं।

- वर्ष 1952 से तुर्की नाटो का सदस्य है जो रूस को परेशान न करते हुए पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करना चाहता है। इन प्रमुख जलडमरूमध्य पर नियंत्रण इसके संतुलनकारी प्रवृत्ति की परीक्षा होगी।

- इस संदर्भ में तुर्की का मानना है वह इस संधि के एक खंड के आधार पर काला सागर में पहुँचने वाले उन सभी रूसी युद्धपोतों के प्रवेश को नही रोक सकता जो कि इसके तहत पंजीकृत हैं।

- संधि का अनुच्छेद 19 काला सागर से लगे देशों के लिये एक अपवाद है जो रूसी युद्धपोतों को काला सागर में प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोकने की तुर्की की शक्ति को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।

- युद्ध में शामिल देशों के युद्धपोत जो अपने जल क्षेत्र में न हों और चाहे काला सागर उनके क्षेत्राधिकार में आता हो या न आता हो, वे सभी काला सागर में प्रवेश कर सकते हैं।

- यह अपवाद रूस को मोंट्रेक्स कन्वेंशन का फायदा उठाने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है, जो कि इसके कुछ जहाज़ों को काला सागर में प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय विरासत और संस्कृति

सौर ऊर्जा संचालित कोणार्क सूर्य मंदिर

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोणार्क सूर्य मंदिर, कलिंग वास्तुकला, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। मेन्स के लिये:भारतीय संस्कृति- कला रूपों के मुख्य पहलू, अक्षय ऊर्जा हेतु उठाए गए कदम। |

चर्चा में क्यों?

भारत के ओडिशा राज्य का कोणार्क शहर ग्रिड निर्भरता (Grid Dependency) से हरित ऊर्जा (Green Energy) में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है।

- इस संबंध में ओडिशा सरकार ने नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- मई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौरकरण हेतु एक योजना शुरू की गई थी।

प्रमुख बिंदु

नीति के दिशा-निर्देश:

- जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 के अंत तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे- सूर्य, पवन, बायोमास, छोटे जलविद्युत और अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy- WTE) आदि से 2,750 मेगावाट विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

- राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से 2,200 मेगावाट बिजली पैदा करने का भी लक्ष्य रखा गया है और इसका एक हिस्सा सूर्य मंदिर एवं कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से चलाने हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।

- कोणार्क के लिये नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा का उपयोग केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Union Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) की एक महत्त्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है।

इस पहल का महत्त्व और संबंधित चुनौतियांँ:

- ग्रिड से सौर ऊर्जा में स्थानांतरण से सूर्य मंदिर की बिजली की खपत को कम करने में मदद मिलेगी।

- सौर ऊर्जा से मिलने वाले वित्तीय लाभ से मंदिर के अन्य विकास कार्यों को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।

- विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में ओडिशा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में भूमि अधिग्रहण एक और बड़ी चुनौती है।

- यह तटीय क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित हैं और ओडिशा के कुछ हिस्सों में घने जंगल हैं, साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि अधिक महँगी है।

कोणार्क सूर्य मंदिर:

- कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है।

- इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी (1238-1264 ई.) में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मज़बूती और स्थिरता के साथ-साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है।

- पूर्वी गंग राजवंश को रूधि गंग या प्राच्य गंग के नाम से भी जाना जाता है।

- मध्यकालीन युग में यह विशाल भारतीय शाही राजवंश था जिसने कलिंग से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया था।

- पूर्वी गंग राजवंश बनने की शुरुआत तब हुई जब इंद्रवर्मा प्रथम ने विष्णुकुंडिन राजा को हराया।

- मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है।

- यह सूर्य भगवान को समर्पित है।

- कोणार्क मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की भव्यता के लिये बल्कि मूर्तिकला कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिये भी जाना जाता है।

- यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है।

- इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

- कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की दो पंक्तियाँ हैं। कुछ लोगों का मत है कि 24 पहिये दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं, जबकि अन्य का कहना है कि यह वर्ष के 12 माह के प्रतीक हैं।

- सात घोड़ों को सप्ताह के सातों दिनों का प्रतीक माना जाता है।

- समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे 'ब्लैक पगोडा' कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता है और उनको नष्ट कर देता है।

- कोणार्क ‘सूर्य पंथ’ के प्रसार के इतिहास की अमूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में हुआ और अंततः पूर्वी भारत के तटों पर पहुँच गया।

ओडिशा में अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:

स्रोत: डाउन टू अर्थ

जैव विविधता और पर्यावरण

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का पाँचवाँ सत्र

प्रिलिम्स के लिये:सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सतत् विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, 2015 पेरिस समझौता। मेन्स के लिये:सिंगल यूज़ प्लास्टिक और संबंधित चिंताएं, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, संरक्षण। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाँचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाने हेतु 14 प्रस्तावों के साथ निष्कर्ष निकाला है।

- UNEA-5 का समग्र विषय "सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाना" था, जिसकी मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी।

- "UNEP@50", यूएनईपी की 50वीं वर्षगाँठ को चिह्नित करने वाली बैठक के आयोजन के बाद सभा का दो दिवसीय विशेष सत्र होगा, जहाँ सदस्य राज्यों से इस संबंध में संबोधन की उम्मीद की जाती है कि महामारी के बाद एक लचीली और समावेशी दुनिया का निर्माण कैसे किया जाए और राजनीतिक घोषणा का मसौदा तैयार किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (The United Nations Environment Assembly- UNEA) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रशासनिक निकाय है।

- यह पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निकाय है।

- यह पर्यावरणीय सभा 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बनी है जो वैश्विक पर्यावरण नीतियों हेतु प्राथमिकताएंँ निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने के लिये द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।

- सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया। धातव्य है कि सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को RIO+20 के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

सत्र की मुख्य विशेषताएँ

- प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का प्रस्ताव:

- सत्र में शामिल विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने हेतु एक अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

- वर्ष 2024 के अंत तक इस कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौते के मसौदे को पूरा करने की महत्त्वाकांक्षा के साथ यह अंतर-सरकारी वार्ता समिति वर्ष 2022 में अपना काम शुरू करेगी।

- इसे वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के बाद से सबसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय मसौदा माना जा रहा है।

- इस कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत विभिन्न देशो से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु देश-संचालित दृष्टिकोणों को अपनाते हुए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को विकसित करने, लागू करने और अद्यतन करने की अपेक्षा की जाएगी।

- उनसे प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम, कमी और उन्मूलन की दिशा में काम करने तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को बढ़ावा देने की भी अपेक्षा की जाएगी।

- रसायन और अपशिष्ट के प्रबंधन पर प्रस्ताव:

- यह रसायनों और अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन एवं प्रदूषण को रोकने पर एक व्यापक तथा महत्त्वाकांक्षी विज्ञान नीति पैनल की स्थापना का समर्थन करता है।

- मंत्रिस्तरीय घोषणा में रसायनों एवं अपशिष्ट प्रबंधन में मानवता की विफलता को मान्यता दी गई है, साथ ही यह स्वीकार किया गया है कि यह खतरा एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और कीटाणुनाशक रसायनों के व्यापक उपयोग के कारण कोविड-19 महामारी से और बढ़ गया है।

- प्रकृति आधारित समाधानों पर केंद्रित प्रस्ताव:

- पारिस्थितिक तंत्र बहाली के लिये संयुक्त राष्ट्र दशक (वर्ष 2021-2030) की भावना के रूप में यह प्रकृति-आधारित समाधानों पर केंद्रित है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापना, स्थायी रूप से उपयोग और प्रबंधन हेतु कार्रवाई शामिल है।

- प्रस्ताव में UNEP द्वारा ऐसे समाधानों के कार्यान्वयन का समर्थन करने का आह्वान किया गया है, जो समुदायों और समुदायों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

- पारिस्थितिक तंत्र की बहाली को प्राथमिकता देने वाला प्रस्ताव:

- तीन प्रस्तावों में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैव विविधता संरक्षण, संसाधन दक्षता, खपत व उत्पादन पैटर्न, जलवायु शमन और अनुकूलन, रोज़गार सृज़न तथा गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई है।

- खनिज और धातु पर प्रस्ताव:

- यह खनिज और धातुओं के पूर्ण जीवनचक्र के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने हेतु प्रस्तावों के विकास का आह्वान करता है।

- सतत् झील प्रबंधन पर प्रस्ताव:

- यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में झीलों को एकीकृत करते हुए सदस्य राज्यों से झीलों की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के साथ-साथ स्थायी रूप से झीलों का उपयोग करने का आह्वान करता है।

- सतत् और लचीले बुनियादी ढांँचे पर प्रस्ताव:

- यह सदस्य राज्यों को उनकी सभी बुनियादी ढांँचा योजनाओं में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

- पशु कल्याण पर प्रस्ताव:

- यह सदस्य राज्यों से जानवरों की रक्षा, उनके आवासों की रक्षा और उनकी कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने का आह्वान करता है।

- यदि मानव द्वारा 'वन हेल्थ' जैसे समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर प्रकृति के साथ सामजस्य स्थापित नहीं किया जाता है तो यह संकल्प भविष्य में महामारियों और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों को उत्पन्न कर सकता है।

- यह सदस्य राज्यों से जानवरों की रक्षा, उनके आवासों की रक्षा और उनकी कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने का आह्वान करता है।

- जैव विविधता और स्वास्थ्य पर प्रस्ताव:

- यह सदस्य राज्यों से विनियमन और नियंत्रण के माध्यम से भोजन, कैप्टिव ब्रीडिंग, दवाओं और पालतू जानवरों के व्यापार के प्रयोजन हेतु तथा ज़बरन अपने अधिकार में लेने और जीवित वन्यजीवों के व्यापार से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने का आह्वान करता है।

- नाइट्रोजन अपशिष्ट को कम करने का संकल्प:

- यह सभी स्रोतों से नाइट्रोजन अपशिष्ट को कम करने के लिये त्वरित कार्रवाई का आह्वान करता है, विशेष रूप से कृषि पद्धतियों के माध्यम से तथा प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत करना।

- कोविड के बाद उपायों को मज़बूत करने का संकल्प:

- विधानसभा ने स्थायी, लचीला और समावेशी वैश्विक सुधार के उपायों को मज़बूत करने के लिये "एक स्थायी, लचीला और समावेशी पोस्ट-कोविड-19 वसूली के पर्यावरणीय आयाम पर संकल्प" को अपनाया है।

- अन्य संकल्प:

- असेंबली के अतिरिक्त संकल्प व निर्णय UNEA-6 के लिये तारीख और स्थान, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक (GEO) के भविष्य तथा यूएनईपी (UNEP) के सचिवालय में न्यायसंगत भौगोलिक प्रतिनिधित्त्व और संतुलन को संबोधित करते हैं।

भारत द्वारा प्रस्तावित संबंधित मसौदा प्रस्ताव:

- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद प्रदूषण सहित प्लास्टिक उत्पाद प्रदूषण को संबोधित करने के लिये भारतीय मसौदा संकल्प शीर्षक वाला फ्रेमवर्क देशों द्वारा तत्काल सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई किये जाने के सिद्धांत पर आधारित था।

- लेकिन भारत एक नई अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिये INC की स्थापना हेतु सहमत हो गया है।

- INC द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी रूप से पेश किये जाने की उम्मीद है, जो प्लास्टिक के पूर्ण जीवन चक्र, पुन: प्रयोज्य उत्पादों तथा सामग्रियों का निर्माण एवं प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को संबोधित करने हेतु विविध विकल्पों को प्रतिबिंबित करेगा। ।

- इससे पहले भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 की घोषणा की थी, जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) पर निर्देशों को अधिसूचित किया था।

- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन और विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये तेज़ी से संशोधन किया गया है।

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

जैव विविधता और पर्यावरण

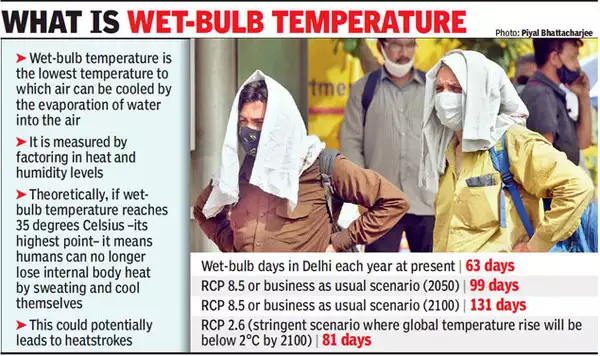

‘वेट-बल्ब’ तापमान

प्रिलिम्स के लिये:‘वेट-बल्ब’ तापमान, ‘ड्राई-बल्ब’ तापमान, ‘ओसांक बिंदु’ तापमान, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी। मेन्स के लिये:पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, संरक्षण, बढ़ते ‘वेट-बल्ब’ तापमान का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज’ (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के भाग 2 ने दक्षिण एशिया में 'वेट बल्ब' तापमान की प्रवृत्ति पर ज़ोर दिया।

- यह गर्मी और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव एवं स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का एक सूचकांक प्रदान करेगी।

‘वेट-बल्ब’ तापमान क्या है?

- ‘वेट-बल्ब’ तापमान सबसे कम तापमान होता है, जिससे हवा में पानी के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में हवा को ठंडा किया जा सकता है।

- ‘वेट-बल्ब’ तापमान गर्मी एवं आर्द्रता की वह सीमा है, जिसके आगे मनुष्य उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता है।

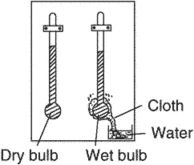

- ‘वेट बल्ब’ तापमान रुद्धोष्म संतृप्ति का तापमान है। यह हवा के प्रवाह के संपर्क में आने वाले एक नम थर्मामीटर बल्ब द्वारा इंगित तापमान है।

- रुद्धोष्म प्रक्रम वह है, जिसमें न तो कोई ऊष्मा प्राप्त की जाती है और न ही खोई जाती है।

- गीले मलमल में लिपटे बल्ब के साथ थर्मामीटर का उपयोग करके ‘वेट बल्ब’ तापमान मापा जा सकता है।

- थर्मामीटर से पानी का एडियाबेटिक वाष्पीकरण और शीतलन प्रभाव हवा में ‘ड्राई-बल्ब’ तापमान ‘वेट-बल्ब’ तापमान से कम इंगित किया जाता है।

- बल्ब पर गीली पट्टी से वाष्पीकरण की दर और सूखे बल्ब तथा गीले बल्ब के बीच तापमान का अंतर हवा की नमी पर निर्भर करता है।

- वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है।

- वेट बल्ब का तापमान हमेशा ड्राइ बल्ब के तापमान से कम होता है लेकिन यह 100% सापेक्ष आर्द्रता (जब हवा संतृप्ति रेखा पर हो) के समान होगा।

- 31 डिग्री सेल्सियस पर वेट-बल्ब का तापमान मनुष्यों के लिये अत्यधिक हानिकारक होता है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान 6 घंटे से अधिक समय तक सहनीय नहीं हो सकता है।

ओसांक बिंदु और वेट-बल्ब तापमान:

- ड्राई-बल्ब तापमान:

- ड्राई बल्ब तापमान, जिसे आमतौर पर "हवा का तापमान" (Air Temperature) भी कहा जाता है, वायु का वह गुण है जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जब लोग हवा के तापमान का उल्लेख करते हैं तो वे आमतौर पर ड्राई बल्ब के तापमान (Dry Bulb Temperature) की बात करते हैं।

- ड्राई बल्ब तापमान मूल रूप से परिवेशी वायु तापमान को संदर्भित करता है। इसे "ड्राई बल्ब" कहा जाता है क्योंकि हवा का तापमान एक थर्मामीटर द्वारा इंगित किया जाता है जो हवा की नमी से प्रभावित नहीं होता है।

- ड्राई बल्ब तापमान को एक सामान्य थर्मामीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से हवा के संपर्क में आता है लेकिन विकिरण और नमी से परिरक्षित (Shielded) होता है।

- ड्राई बल्ब तापमान ऊष्मा की मात्रा का सूचक है।

- ओसांक बिंदु तापमान:

- ओसांक बिंदु वह तापमान है जिस पर जल वाष्प संघनित होने लगता है (वह तापमान जिस पर हवा पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है)।

- इस तापमान के ऊपर हवा में नमी बनी रहती है।

- यदि ओसांक-बिंदु (Dew Point) तापमान शुष्क हवा के तापमान के लगभग बराबर है तो सापेक्षिक आर्द्रता (Relative humidity) अधिक होती है।

- यदि ओसांक बिंदु शुष्क हवा के तापमान से काफी नीचे है तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है।

- ओसांक बिंदु तापमान हमेशा ड्राइ-बल्ब तापमान से कम होता है तथा 100% सापेक्ष आर्द्रता (संतृप्त वायु पर) के समान होगा।

- ओसांक बिंदु वह तापमान है जिस पर जल वाष्प संघनित होने लगता है (वह तापमान जिस पर हवा पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है)।

भारत पर प्रभाव:

- यदि उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो लखनऊ और पटना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के वेट-बल्ब तापमान तक पहुँचने का पूर्वानुमान है, जबकि भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में इसके 32-34°C के ‘वेट-बल्ब’ तापमान तक पहुँचने का खतरा है।

- निरंतर उत्सर्जन के साथ विदर्भ सहित मध्य भारत के कुछ हिस्सों में वेट बल्ब तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का खतरा है।

- इसके साथ ही हीट-वेव से जुड़ी मौतों में वृद्धि या उत्पादकता में कमी देखने को मिलेगी।

- बढ़ती गर्मी से निपटने के लिये कृत्रिम रूप से शीतलन पर निर्भर रहने से ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी जिससे कई लोग खतरनाक रूप से बिजली की विफलता के संपर्क में आ जाएंगे।

- इससे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग तथा बाहर कार्य करने वाले लोग प्रभावित होंगे।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

रूस-यूक्रेन पर UNGA का प्रस्ताव

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की प्रकृति। मेन्स के लिये:यूक्रेन-रूस युद्ध, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) द्वारा किये गए मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें रूस से बिना शर्त अपने सैनिकों को वापस लेने का आह्वान किया गया ।

- बीते दिनों रूस द्वारा वीटो के प्रयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में यही प्रस्ताव विफल हो गया था, जिसके बाद महासभा का यह सत्र बुलाया गया था।

"यूनाइटिंग फॉर पीस" प्रस्ताव:

- परिचय: संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 377 (वी) को शांति प्रस्ताव के लिये एकजुट होने के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्ष 1950 में अपनाया गया था। प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खंड A है जिसमें कहा गया है कि जहाँ स्थायी सदस्यों की एकमत की कमी के कारण सुरक्षा परिषद , अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिये अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहता है, महासभा इस मामले को स्वयं अपने अंतर्गत ले लेगी।

- उत्पत्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अक्तूबर 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत वीटो को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में शांति प्रस्ताव हेतु एकजुट होना शुरू किया गया।

- उद्देश्य: इसके तहत UNGA ने खुद को शांति के लिये खतरों से निपटने की शक्ति प्रदान की, यदि UNSC किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो के बाद कार्य करने में विफल रहता है।

- आपातकालीन विशेष सत्र (ईएसएस): यदि सत्र नहीं है तो महासभा आपातकालीन विशेष सत्र के तंत्र का उपयोग करके बैठक कर सकती है। अब तक 11 आपात विशेष सत्र बुलाए गए हैं।

- स्वेज संकट 1956 के दौरान यूएनएससी के प्रस्ताव 119 पर फ्राँस और ब्रिटेन के वीटो के बाद पहले ईएसएस को आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- 96 देशों द्वारा सह-प्रायोजित इस प्रस्ताव को पारित होने के लिये उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्य देशों में से दो-तिहाई मतों की आवश्यकता थी।

- यह यूक्रेन पर रूस द्वारा 24 फरवरी, 2022 के 'विशेष सैन्य अभियान' की निंदा करता है।

- इसमें कहा गया है कि बलपूर्वक हासिल किये गए किसी भी क्षेत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी तथा रूस से यूक्रेन में "तुरंत बिना किसी शर्त के" सैन्य अभियान को रोकने का आह्वान किया गया है।

भारत का रुख और चिंताएँ:

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारतीय नागरिकों विशेष रूप से छात्रों के लिये "सुरक्षित और निर्बाध मार्ग (Safe and Uninterrupted passage)" सुनिश्चित करना भारत की "सर्वोच्च प्राथमिकता" है।

- भारत ने "तत्काल युद्धविराम" तथा संघर्ष वाले क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने का भी आह्वान किया है।

- भारत को उम्मीद थी कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत के सकारात्मक नतीजे निकलेंगे।

- रूस की कार्रवाइयों ने भारत को असहज स्थिति में डाल दिया है क्योंकि यह रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है।

- चीन तथा पाकिस्तान के साथ अपने अनुभवों को देखते हुए भारत एक देश की दूसरे पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सीमाओं को बदलने के एकतरफा प्रयास को लेकर सावधान है।

- भारत का आग्रह है कि सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता और सभी राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें।

- उदाहरण के लिये भारत के कई पड़ोसी देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जैसे- भूटान, नेपाल और मालदीव। अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में एक आतंकवादी संगठन (तालिबान) द्वारा शासित है और म्याँमार, जो वर्तमान में जुंटा (सेना) द्वारा शासित है, ने भी इसके पक्ष में मतदान किया।

- भारत की तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन ने मतदान से परहेज किया।

क्या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव बाध्यकारी हैं?

- संकल्प और निर्णय संयुक्त राष्ट्र के अंगों की राय या इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति हैं।

- संकल्प की प्रकृति निर्धारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिये बाध्यकारी माना जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और 14 में महासभा के प्रस्तावों को "सिफारिशें" कहा गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा महासभा के प्रस्तावों की ‘सिफारिशी प्रकृति’ पर बार-बार ज़ोर दिया गया है।

- हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव- जैसे कि बजटीय निर्णय या निम्न-श्रेणी के अंगों को निर्देश, स्पष्ट रूप से बाध्यकारी हैं।

- सामान्य तौर पर सुरक्षा परिषद द्वारा चार्टर के अध्याय VII के तहत कार्य करने वाले प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है।

- हालाँकि वे UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो के अधीन हैं।

आगे की राह

- वैश्विक नेतृत्व के लिये भारत की आकांक्षाओं और "वसुधैव कुटुंबकम" के आदर्श वाक्य को देखते हुए भारत के लिये यूरोप में संघर्ष के साथ और अधिक गहराई से जुड़ना आवश्यक हो सकता है, जो अब एक वैश्विक चिंता का विषय है।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक चिप की कमी पर रूसी आक्रमण का प्रभाव

प्रिलिम्स के लिये:चालक, अर्द्धचालक, इंसुलेटर, अर्द्धचालक का उपयोग, अर्द्धचालक के उदाहरण। मेन्स के लिये:अर्द्धचालक संकट का कारण, इसका प्रभाव और संभावित समाधान। |

चर्चा में क्यों?

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से वैश्विक चिप की कमी का संकट बढ़ता जा रहा है।

- इससे पहले यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि चिप की कमी कम-से-कम वर्ष 2023 तक बढ़ेगी।

- यह पूर्वानुमान महामारी के प्रभाव पर आधारित था जो हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग किये जाने वाले अधिकांश गैजेट्स के लिये एक जीवन रेखा बन गई है।

- सेंसर के दोहरे अंकों की वृद्धि और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमोटिव सेफ्टी तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के हालिया रुझानों से प्रेरित होकर वैश्विक अर्द्धचालक बाज़ार 8.8% बढ़कर 601 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिससे अर्द्धचालकों की मांग में वृद्धि हो सकती है।

चिप में कमी की शुरुआत:

- घर पर रहने के नियमों ने भी कई लोगों को कंसोल-आधारित गेमिंग के लिये प्रेरित किया।

- महामारी के दौरान वाहन के निर्माण में कटौती करने वाले वाहन निर्माता कंपनी इस बात को कम करके आँकते हैं कि कार की बिक्री कितनी जल्दी प्रतिकूल हो जाएगी। वाहन निर्माताओं ने वर्ष 2020 के अंत में फिर से ऑर्डर देने में जल्दीबाजी की क्योंकि चिप मेकर्स कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन की आपूर्ति में लगे हुए थे।

- जबकि बड़े वफ़र का उपयोग ज़्यादातर उन्नत उपकरणों के लिये किया जाता है, जिन उपकरणों की उच्च मांग थी उन्हें छोटे भंडार की आवश्यकता थी।

- लेकिन उन्हें बनाने के लिये आवश्यक निर्माण उपकरण की आपूर्ति महामारी शुरू होने से पहले ही कम थी। ऐसा इसलिये है क्योंकि उद्योग 5G की दिशा में आगे बढ़ रहा था जिसके लिये अधिक आपूर्ति की आवश्यकता थी।

- कम उत्पादों की उच्च उपभोक्ता मांग, टेक फर्मों के बड़े ऑर्डर के साथ ही चिप निर्माताओं को रोक दिया गया, जिनकी फैक्ट्रियाँ भी लॉकडाउन के दौरान बंद थीं।

- जैसे-जैसे उद्योग ने धीरे-धीरे आपूर्ति की कमी से स्वयं को बाहर निकालने की कोशिश की, रसद संबंधी जटिलताओं ने समस्या को और बढ़ा दिया।

- और फिर दुनिया भर में कंटेनरों को ले जाने की लागत ने अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ऑटोमोबाइल में उपयोग किये जाने वाले मुख्य घटक की कीमत बढ़ा दी।

रूसी आक्रमण चिप की कमी को क्यों प्रभावित कर रहा है?

- यूक्रेन सेमीकंडक्टर फैब लेज़रों का उत्पादन करने के लिये उपयोग की जाने वाली दुर्लभ गैसों की आपूर्ति करता है और रूस अर्द्धचालक बनाने के लिये पैलेडियम जैसी दुर्लभ धातुओं का निर्यात करता है।

- चिपसेट बनाने के लिये इन दोनों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जो ऑटोमोबाइल से लेकर स्मार्टफोन तक कई प्रकार के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है।

- रूस और दक्षिण अफ्रीका पैलेडियम के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। वर्ष 2021 में रूस ने 2.35 मिलियन औंस (66 मिलियन ग्राम) पैलेडियम की आपूर्ति की थी।

- पैलेडियम बाज़ार आपूर्ति के बिना गंभीर घाटे में चला जाएगा, जिससे कीमत बढ़ जाएगी।

- यद्यपि प्लेटिनम और रोडियम को पैलेडियम के लिये प्रतिस्थापित किया जा सकता है, रूस अन्य प्लेटिनम समूह धातुओं का भी एक प्रमुख उत्पादक है।

- जैसे-जैसे यूक्रेन में रूस का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, कई देश पश्चिमी प्रतिबंधों की चपेट में आ रहे हैं, जो देश के निर्यात को बाधित कर सकता है, जिससे सेमीकंडक्टर फर्मों को चिप सेट बनाने के लिये कच्चे माल के स्रोत के कम विकल्प मिलेंगे।

पैलेडियम और इसके उपयोग

- पैलेडियम का उपयोग प्रायः विभिन्न उपकरणों को बनाने में सोने के विकल्प के रूप में किया जाता है क्योंकि यह धातु अत्यधिक लचीली है और जंग-प्रतिरोधी है।

- इस दुर्लभ धातु को सोने की तुलना में नरम माना जाता है, लेकिन फिर भी यह सोने की तुलना में बहुत मज़बूत और टिकाऊ होती है।

- पैलेडियम का यह गुण इसके प्रभाव से अधिक सुरक्षा और डेंटिंग के लिये अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। इसलिये ऑटोमोबाइल निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता और बायोमेडिकल डिवाइस निर्माता इस धातु को पसंद करते हैं।

- पैलेडियम का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है और यह धातु चिपसेट और सर्किट बोर्ड बनाने की कुंजी है। इसका उपयोग ‘मल्टी-लेयर सिरेमिक कैपेसिटर’ (एमएलसीसी) बनाने के लिये किया जाता है, जो स्मार्टफोन स्क्रीन, स्टीरियो सिस्टम और पावर सर्किट ब्रेकर बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

व्यवसाय और सरकारें इन परिवर्तनों को कैसे अपना रही हैं?

- व्यवसाय अपनी ऑफशोरिंग योजनाओं को उलट रहे हैं। वे वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से बचाव के विकल्प के रूप में 'रीशोरिंग' पर विचार कर रहे हैं।

- रीशोरिंग, जिसे ऑनशोरिंग के रूप में भी जाना जाता है, ऑफशोरिंग के विपरीत है और इसमें कंपनी के मूल देश में माल के उत्पादन और निर्माण की वापसी शामिल है।

- इंटेल ने फरवरी, 2022 में ओहायो (यूएस) राज्य में दो नई चिप निर्माण सुविधाओं के लिये 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। कंपनी की योजना अगले दशक में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने तथा राज्य में आठ और फैब कारखानों का निर्माण करने की है।

- इंटेल उन कुछ कंपनियों में से एक है जो अपने खुद के चिपसेट डिज़ाइन बनाती है।

- इसका दूसरा दृष्टिकोण अर्द्ध कारखानों के निर्माण संबंधी सुविधाओं को स्थापित करने हेतु व्यवसायों के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये सरकारी समर्थन है।

- अमेरिकी सरकार CHIPS अधिनियम पारित करना चाह रही है, एक ऐसा कानून जो सेमीकंडक्टर फर्मों को देश में चिप निर्माण को आगे बढ़ाने के लिये 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करेगा।

सेमीकंडक्टर चिप:

- यह एक विद्युत परिपथ है जिसमें अर्द्धचालक वेफर पर बने ट्रांज़िस्टर और वायरिंग जैसे कई घटक शामिल होते हैं। कई घटकों से युक्त इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को इंटीग्रेटेड सर्किट (Integrated Circuit- IC) कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर, स्मार्टफोन, उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा सकता है।

- इन उपकरणों को लगभग सभी उद्योगों में और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री होती है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है तथा इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड के यौगिकों का प्रयोग होता है।

भारत की सेमीकंडक्टर मांग और संबंधित पहल:

- भारत वर्तमान में सभी चिप्स का आयात करता है और वर्ष 2025 तक भारतीय बाज़ार 24 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक 'सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र' के विकास का समर्थन करने हेतु 76,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

- यद्यपि यह कदम काफी देरी से लिया गया है, किंतु यह आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिये एकीकृत सर्किट या चिप्स के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए एक स्वागत योग्य कदम है।

- भारत ने ‘इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स’ (SPECS) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये योजना भी शुरू की है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिये आठ वर्ष की अवधि में 3,285 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय शामिल है।