अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जेनोसाइड कन्वेंशन

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जेनोसाइड कन्वेंशन, इंडियाज़ एंगेजमेंट विद आईसीजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, द्वितीय विश्व युद्ध, 1998 रोम स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। मेन्स के लिये:महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है।

- यूक्रेन ने रूस पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया है कि "यूक्रेन के लुहान्स्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट में जेनोसाइड की घटनाएँ हुई हैं" तथा इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता हेतु रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है।

- यह विवाद रोकथाम और जेनोसाइड के अपराध की सज़ा पर 1948 के कन्वेंशन से संबंधित है ("जेनोसाइड कन्वेंशन")।

प्रमुख बिंदु

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में: ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।

- संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है।

- स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया।

- पूर्वगामी: ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (PCIJ) का उत्तराधिकारी है, जिसे राष्ट्र संघ के माध्यम से और उसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था।

- PCIJ की स्थापना फरवरी, 1922 में नीदरलैंड के द हेग में पीस पैलेस में की गई।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ और PCIJ को क्रमशः संयुक्त राष्ट्र और ICJ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

- PCIJ को औपचारिक रूप से अप्रैल 1946 में भंग कर दिया गया था और इसके अंतिम अध्यक्ष, अल सल्वाडोर के न्यायाधीश जोस गुस्तावो ग्युरेरो, ICJ के पहले अध्यक्ष नियुक्त किये गए।

- ICJ की भूमिका: यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।

- पहला मामला: पहला मामला, ब्रिटेन द्वारा अल्बानिया के विरुद्ध लाया गया था और यह ‘कोर्फु चैनल’ से संबंधित था, जो कि यूरोपीय मेनलैंड पर कोर्फु एवं अल्बानिया के ग्रीक द्वीप के बीच आयोनियन सागर का संकीर्ण जलडमरूमध्य है, को मई 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

- ICJ प्रशासन: न्यायालय के न्यायाधीशों को ‘रजिस्ट्री’ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो कि ICJ का एक प्रशासनिक अंग है।

- आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेज़ी और फ्रेंच।

- ICJ क्षेत्राधिकार: UN के सभी सदस्य स्वयं ही ICJ के पक्षकार हैं, हालाँकि यह स्वचालित सदस्यता उनसे जुड़े विवादों पर ICJ के क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं करती है।

- ICJ को अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है जब दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हों।

- ICJ का निर्णय अंतिम एवं तकनीकी रूप से मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

- हालाँकि ICJ के पास अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कोई विधि नहीं है और यह पक्षकार देशों की इच्छा पर निर्भर करता है।

ICJ के न्यायाधीश किस प्रकार चुने जाते हैं?

- ICJ में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के लिये चुना जाता है।

- निर्वाचित होने के लिये एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में बहुमत प्राप्त करना होता है और इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रायः कभी-कभी मतदान प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चुनाव होते हैं।

- न्यायालय के एक-तिहाई सदस्यों को प्रति तीन वर्ष में चुना जाता है।

- अदालत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को गुप्त मतदान द्वारा तीन वर्ष के लिये चुना जाता है।

- न्यायाधीश पुन: नियुक्ति के लिये पात्र होते हैं।

- ICJ में भारतीय न्यायाधीश: चार भारतीय अब तक ICJ के सदस्य रहे हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दलवीर भंडारी वर्ष 2012 से ICJ में काम कर रहे हैं।

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एस. पाठक ने वर्ष 1989-91 तक ICJ में कार्य किया।

- भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह वर्ष 1973-88 तक ICJ में रहे।

- सर बेनेगल राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, वर्ष 1952-53 तक ICJ के सदस्य थे।

ICJ के साथ भारत के जुड़ाव का इतिहास:

- भारत छह मौकों पर ICJ के मामलों में पक्षकार रहा है, जिनमें से चार में पाकिस्तान भी शामिल रहा है। ये हैं:

- भारतीय क्षेत्र पर मार्ग का अधिकार (पुर्तगाल बनाम भारत, 1960 को समाप्त हुआ)।

- आईसीएओ (ICAO) परिषद के क्षेत्राधिकार से संबंधित अपील (भारत बनाम पाकिस्तान, परिणति 1972)।

- युद्ध के पाकिस्तानी कैदियों का परीक्षण (पाकिस्तान बनाम भारत, 1973 में समाप्त हुआ)।

- 10 अगस्त 1999 की हवाई घटना (पाकिस्तान बनाम भारत, 2000 का समापन)।

- परमाणु हथियारों की होड़ को जल्द-से-जल्द समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण (मार्शल द्वीप बनाम भारत, 2016 को समाप्त) से संबंधित बातचीत करने के लिये प्रतिबद्ध।

- कुलभूषण जाधव (भारत बनाम पाकिस्तान, 2019 का समापन)।

जेनोसाइड कन्वेंशन:

- जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम और सज़ा पर कन्वेंशन (जेनोसाइड कन्वेंशन) अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उपकरण है जिसे पहली बार जेनोसाइड के अपराध के लिये संहिताबद्ध किया गया है।

- जेनोसाइड कन्वेंशन 9 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी।

- यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किये गए अत्याचारों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की 'फिर कभी नहीं (Never Again)' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- जैसा कि हम जानते हैं, इसे अपनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार, जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध तथा शांति दोनों समय हो सकता है।

- कन्वेंशन में निर्धारित जेनोसाइड के अपराध की परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें वर्ष 1998 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की रोम संविधि भी शामिल है।

- महत्त्वपूर्ण रूप से कन्वेंशन राज्य पार्टियों पर जेनोसाइड के अपराध को रोकने और दंडित करने हेतु कानून बनाने तथा अपराधियों को दंडित करने "चाहे वे संवैधानिक रूप से ज़िम्मेदार शासक, सार्वजनिक अधिकारी या निजी व्यक्ति ही क्यों न हों" से संबंधित हैं (अनुच्छेद IV)।

- इस दायित्व को, नरसंहार प्रतिषेध के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के मानदंडों के रूप में भी देखा जाता है तथा इसलिये यह सभी राज्यों पर बाध्यकारी है चाहे उन्होंने जेनोसाइड कन्वेंशन की पुष्टि की हो या नहीं।

- भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अंतर

|

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of justice-ICJ) |

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC) | |

|

स्थापना |

वर्ष 1945 |

वर्ष 2002 |

|

UN संबंध |

संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे आमतौर पर ‘विश्व न्यायालय’ के रूप में जाना जाता है। |

स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से केस रेफरल प्राप्त कर सकता है। |

|

मुख्यालय |

हेग (नीदरलैंड्स) |

हेग (नीदरलैंड्स) |

|

मामलों के प्रकार |

यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। |

व्यक्तियों का आपराधिक मुकदमा |

|

विषय-वस्तु |

संप्रभुता, सीमा और समुद्री जल विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, संधि उल्लंघन, संधि व्याख्या आदि |

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नर-संहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है। |

|

वित्तपोषण |

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित |

रोम संविधि के पक्षकारों द्वारा योगदान; संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वेच्छिक योगदान; विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों और निगमों द्वारा स्वेच्छिक योगदान |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

प्रीलिम्स के लिये:भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पूंजी बाज़ार। मेन्स के लिये:वैधानिक निकाय, अर्द्ध-न्यायिक निकाय, पूंजी बाज़ार, सेबी के साथ मुद्दे और आगे का रास्ता। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधबी पुरी बुच को इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वह तीन वर्ष तक इस पद पर बनी रहेंगी।

- इससे पहले जनवरी 2022 में सेबी ने Saa₹thi - निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल एप लॉन्च किया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

- परिचय:

- सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय (एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया) है।

- सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।

- सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं।

- भूमिका:

- सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक (Controller of Capital Issues) नियामक प्राधिकरण था; इसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे।

- अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाज़ार के नियामक के रूप में किया गया था।

- प्रारंभ में सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी।

- सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

सेबी की संरचना:

- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं।

- यह समय-समय पर तत्कालीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों की जाँच हेतु विभिन्न समितियाँ भी नियुक्त करता है।

- इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण-सैट (Securities Appellate Tribunal- SAT) का गठन भी किया गया है।

- SAT में एक पीठासीन अधिकारी तथा दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं।

- सेबी के पास वही शक्तियाँ हैं, जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (SAT) के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

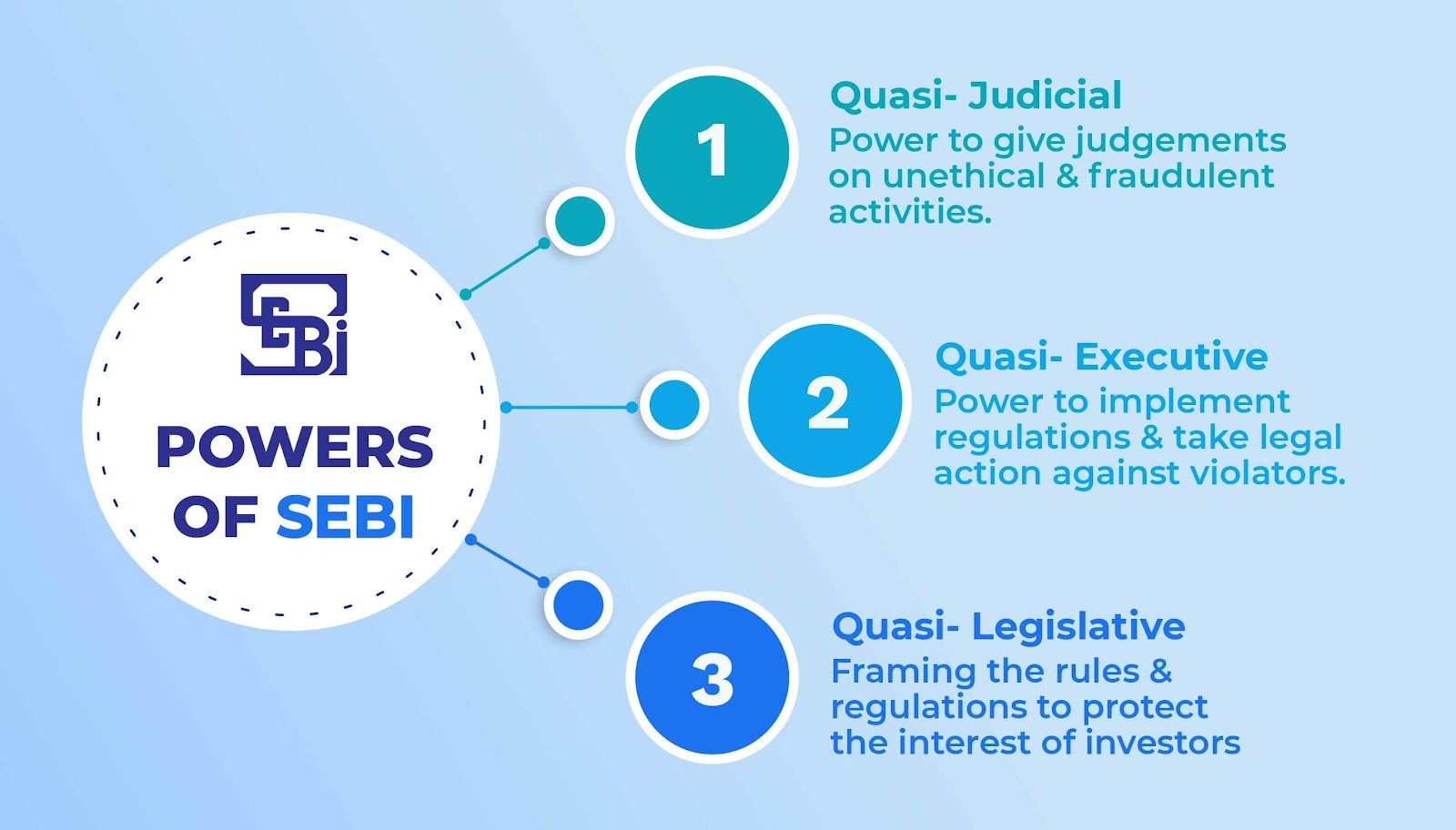

सेबी की शक्तियाँ एवं कार्य:

- सेबी एक अर्द्ध-विधायी और अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो विनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा ज़ुर्माना लगा सकता है।

- यह तीन श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्य करता है-

- जारीकर्त्ता- एक बाज़ार उपलब्ध कराना जिसमें जारीकर्त्ता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं।

- निवेशक- सही और सटीक जानकारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करके।

- मध्यवर्ती/बिचौलिये- बिचौलियों के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी पेशेवर बाज़ार को सक्षम करके।

- प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने तथा गैर-अनुपालन के मामलों में संपत्ति को संलग्न करने में सक्षम है।

- सेबी के अध्यक्ष के पास "तलाशी/जाँच और ज़ब्ती संबंधी ऑपरेशन" का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के प्रतिभूति लेन-देन के संबंध में व्यक्ति या संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है।

- सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण तथा विनियमन का कार्य करता है।

- यह स्व-नियामक संगठनों को बढ़ावा देने उन्हें विनियमित करने और प्रतिभूति बाज़ारों से संबंधित धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिये भी कार्य करता है।

मुद्दे और संबंधित चिंताएँ

- हाल के वर्षों में सेबी की भूमिका और अधिक जटिल हो गई है।

- बाज़ार के आचरण के नियमन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि विवेकपूर्ण नियमन पर कम।

- सेबी की वैधानिक प्रवर्तन शक्तियाँ अमेरिका और ब्रिटेन में इसके समकक्षों की तुलना में अधिक हैं क्योंकि गंभीर आर्थिक क्षति के लिये दंड देने के मामले में यह तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है।

- यह आर्थिक गतिविधि पर गंभीर प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसा निवारक निरोध किसी तरह के संदेह के आधार पर किया जाता है।

- अधीनस्थ कानून बनाने के लिये सेबी अधिनियम के व्यापक विवेकाधिकार के रूप में इसकी विधायी शक्तियाँ निरपेक्ष हैं।

- बाज़ार के साथ पूर्व परामर्श का घटक और विनियमों की समीक्षा की एक प्रणाली (जो यह देखने के लिये तैयार की गई है कि क्या विनियम व्यक्त किये गए उदेश्यों को पूरा करते हैं) काफी हद तक अनुपस्थित है। परिणामस्वरूप नियामक की शंका व्यापक है।

- विनियमन, चाहे वे नियम हों या प्रवर्तन, विशेष रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में परिपूर्णता से बहुत दूर है।

- प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाले दस्तावेज़ असाधारण रूप से वज़न में भारी होते हैं और उनके औपचारिक अनुपालन हेतु उनकी उच्च गुणवत्ता के वास्तविक प्रकटीकरण के बजाय संख्या को काफी हद तक कम कर दिया गया है।

आगे की राह

- वास्तव में एक अभिवृत्तिक परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि बाज़ार के बारे में सैकड़ों की संख्या में ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जो दर्शाती हैं कि बाज़ार अपराधियों से भरा हुआ है जिसके चलते सख्त कार्रवाई और गंभीर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

- बाज़ार को और बेहतर कैसे बनाया जाए इस संदर्भ में सेबी को गहन समीक्षा और शोध करने की आवश्यकता है। फंड्स के आकार में वृद्धि कभी भी सफलता का मानक नहीं हो सकती और न ही यह प्रदर्शित कर सकती है कि बाज़ार विनियमन के इस खंड/क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन हो रहा है।

- सेबी को अपने संगठन के अंतर्गत मानव संसाधन और इससे संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

- वायदा बाज़ार आयोग के सेबी में विलय के बाद वरिष्ठ कर्मचारियों का संरेखण और नियुक्ति का कार्य का एक खुला क्षेत्र बना हुआ है।

- निरंतर निगरानी और बाज़ार की खुफिया जानकारी में सुधार के साथ प्रवर्तन को मज़बूत किया जा सकता है।

- भारत के वित्तीय बाज़ार एक-दूसरे से विभाजित हैं। वित्तीय उत्पादों की ओवरलैपिंग के मामले में एक नियामक को दूसरे की विफलता के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

- इस संदर्भ में एक एकीकृत वित्तीय नियामक, ओवरलैप तथा अपवर्जित सीमाओं दोनों के विषय में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का प्रयास कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चंडीगढ़ द्वारा राज्यसभा सीट की मांग

प्रिलिम्स के लिये:राज्यसभा, अनुच्छेद 80, संविधान की चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, निजी सदस्य विधेयक। मेन्स के लिये:निजी सदस्य विधेयक, भारतीय संसद में केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। |

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उसके पार्षद राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेज सकें।

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना से संबंधित है जिसे उच्च सदन (राज्य सभा) कहा जाता है।

- अभी तक चंडीगढ़ का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

प्रस्तावित विधेयक की मांग:

- बिल (निजी सदस्य विधेयक) के द्वारा एक प्रावधान जोड़ने की मांग की गई है जिसके तहत राज्य परिषद में केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा।

- निर्वाचक मंडल में संविधान के अनुच्छेद 80 में पंजाब नगर निगम (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994 के तहत गठित चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्य शामिल होने चाहिये।

- 'एंट्री 32, चंडीगढ़' के साथ संविधान की चौथी अनुसूची में भी संशोधन की मांग की गई है।

- इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या शामिल है।

चंडीगढ़ की स्थिति:

- चंडीगढ़ बिना विधानसभा वाला एक केंद्रशासित प्रदेश है और निम्न सदन या लोकसभा में संसद सदस्य (MP) की एक सीट है।

- चंडीगढ़ के निवासी प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हर पांँच साल में एक सांसद का चुनाव करते हैं।

- पुद्दुचेरी, जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, जबकि लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली-दमन एवं दीव, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप का उच्च सदन (राज्यसभा) में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

कानूनी आपत्तियांँ:

- निर्वाचित नगर निगम पार्षद उच्च सदन (राज्यसभा) के लिये सदस्य का चयन करने हेतु निर्वाचक मंडल का गठन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह नगर निगम की शक्तियों से परे है।

- वर्ष 1966 से 1990 के बीच दिल्ली में राज्यसभा के लिये सांसदों का चयन दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के सदस्यों द्वारा किया गया था।

- महानगर परिषद (Metropolitan Council) और नगर निगम (Municipal Corporation) में अंतर है।

- विधानमंडलों के निर्वाचक मंडल और एमसी पार्षदों के निर्वाचक मंडल में भी अंतर है।

- साथ ही चंडीगढ़ में दिल्ली की तरह कोई विधानसभा नहीं है, जो एक केंद्रशासित प्रदेश भी है, और शहर में एक महानगरीय परिषद का भी अभाव है जो राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद है।

- साथ ही राज्यसभा सांसद का चयन करना नगर निगम के कार्यों की सूचीबद्धता के दायरे से बाहर है।

- नागरिक निकाय (Civic Body) के कार्यों को सूचीबद्ध किये गए कार्यों के दायरे से विस्तारित किया जाना संभव नहीं होगा तथा यह नगर निगम के ऐसे किसी भी संवैधानिक आदेश के खिलाफ होगा।

- जैसा कि नागरिक निकाय ने संशोधन को अपनी सहमति दी है, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन इसे आगे विचार के लिये गृह मंत्रालय को भेजेगा और फिर इसे संसद को भेजा जाएगा।

निजी सदस्य विधेयक:

- संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री (Member of Parliament-MP) नहीं हैं, को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है।

- इसका प्रारूप तैयार करने की ज़िम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है।

- सरकारी विधेयक/सार्वजनिक विधेयकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, निजी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है तथा उन पर चर्चा की जा सकती है।

- कई विधेयकों के मामले में एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग विधेयकों को पेश करने के क्रम को तय करने के लिये किया जाता है।

- निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर संसदीय समिति ऐसे सभी विधेयकों को देखती है और उनकी तात्कालिकता एवं महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।

- सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- चर्चा के समापन पर विधेयक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है।

सरकारी विधेयक बनाम निजी विधेयक

|

सरकारी विधेयक |

निजी विधेयक |

|

इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। |

यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। |

|

यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। |

यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है। |

|

संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है। |

संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है। |

|

संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। |

इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। |

|

सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिये। |

इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये। |

|

इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। |

इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम: पीएफआरडीए

प्रिलिम्स के लिये:मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल पेंशन सिस्टम। मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिये न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एक गारंटीड रिटर्न स्कीम ‘मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) प्रस्तावित की है, जो बचतकर्त्ताओं और वेतनभोगी वर्ग के लोगों को उनके निवेश का विकल्प प्रदान करेगी।

- पेंशन नियामक की यह पहली योजना होगी जो निवेशकों को गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करेगी।

- प्रबंधन के तहत भारत की पेंशन संबंधी संपत्ति पहले ही 7 लाख करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर चुकी है और इसके वित्त वर्ष 2021-22 के मार्च के अंत तक 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है।

- PFRDA ने वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपए के एयूएम (प्रबंधन के तहत संपत्ति) का लक्ष्य रखा है।

MARS के तहत PFRDA का प्रस्ताव:

- परिचय:

- यह एक अलग योजना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत ग्राहकों को गारंटीकृत न्यूनतम दर की वापसी की पेशकश कर सकती है, खासकर उन्हें जो जोखिम उठाने से बचते हैं।

- एनपीएस वर्तमान में मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर वार्षिक रिटर्न देता है।

- वास्तविक रिटर्न बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर करेगा। किसी भी कमी को प्रायोजक द्वारा पूरा करने के साथ ही अधिशेष ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा।

- यह एक अलग योजना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत ग्राहकों को गारंटीकृत न्यूनतम दर की वापसी की पेशकश कर सकती है, खासकर उन्हें जो जोखिम उठाने से बचते हैं।

- पेश किये जाने वाले विकल्प:

- फिक्स गारंटी ऑप्शन: निश्चित गारंटी ऑप्शन के तहत संचय चरण के साथ गारंटीकृत रिटर्न तय किया जाता है।

- फ्लोटिंग गारंटी ऑप्शन: फ्लोटिंग गारंटी ऑप्शन के तहत रिटर्न की गारंटीड दर बचत चरण के साथ तय नहीं होती है।

- फ्लोटिंग गारंटी सेवानिवृत्ति तक 1 वर्ष की ब्याज दर के विकास पर निर्भर करती है।

- लॉक-इन पीरियड:

- लॉक-इन पीरियड प्रत्येक योगदान पर लागू हो सकता है और उस अवधि के आधार पर लागू किया जाएगा जब से वह योगदान दिया गया है। यह लचीलेपन के लिये कई लॉक-इन पीरियड विकल्पों (या कंपित गारंटी अवधि) पर भी विचार कर सकता है।

- निकासी का सीधे लॉक-इन पीरियड से जुड़े होने की संभावना है। सब्सक्राइबर के पास लॉक-इन पीरियड के बाद वापसी या निवेशित रहने का विकल्प हो सकता है। हालाँकि लॉक-इन पीरियड के बाद निवेश पर कोई गारंटी लागू नहीं होगी।

- योगदान की सीमा:

- अंशदान पर न्यूनतम और अधिकतम मौद्रिक सीमा निर्धारित की जा सकती है। निवेशकों को आकर्षक न्यूनतम गारंटीड रिटर्न होगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

- परिचय:

- केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2004 से (सशस्त्र बलों को छोड़कर) NPS की शुरुआत की गई।

- वर्ष 2018 में इसे सुव्यवस्थित करने तथा और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंज़ूरी दी।

- एनपीएस को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है।

- पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।

- केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2004 से (सशस्त्र बलों को छोड़कर) NPS की शुरुआत की गई।

- संरचना: एनपीएस की संरचना द्विस्तरीय है:

- टियर- 1 खाता:

- यह गैर-निकासी योग्य स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है, जिसमें संग्रहीत राशि को ग्राहक के विकल्प के अनुसार निवेश किया जाता है।

- टियर- 2 खाता:

- यह एक स्वैच्छिक निकासी योग्य खाता है जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर एक सक्रिय टियर-I खाता हो।

- अभिदाता इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत राशि को निकालने के लिये स्वतंत्र है।

- टियर- 1 खाता:

- लाभार्थी:

- एनपीएस मई 2009 से भारत के सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है।

- 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में भारत का कोई भी नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) एनपीएस में शामिल हो सकता है।

- हालाँकि OCI (भारत के प्रवासी नागरिक) और PIO (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक तथा हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) NPS खाते खोलने के लिये पात्र नहीं हैं।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण:

- परिचय:

- यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है।

- यह वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के अधीन काम करता है।

- कार्य:

- यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) आदि की नियुक्ति का कार्य करता है।

- यह NPS के तहत पेंशन उद्योग को विकसित करने, बढ़ावा देने और नियंत्रित करने का कार्य भी करता है तथा APY का प्रशासन भी करता है।

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

भारत-रूस सैन्य संबंध

प्रिलिम्स के लिये:रूस-यूक्रेन संघर्ष, ऑपरेशन गंगा, भारत द्वारा रूस से खरीदे गए विभिन्न रक्षा उपकरण, प्रोजेक्ट 75-I मेन्स के लिये:रक्षा प्रौद्योगिकी, द्विपक्षीय समूह एवं समझौते, रूस के साथ भारत के रणनीतिक संबंध, रूस-यूक्रेन संघर्ष |

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन में हज़ारों भारतीय छात्रों की निकासी का अभियान (ऑपरेशन गंगा) भारत पर यूक्रेन-रूस युद्ध का सबसे तात्कालिक प्रभाव है। हालाँकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के दीर्घकालिक निहितार्थ अभी सामने आने शेष हैं।

- उदाहरण के लिये एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना और दूसरी तरफ रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरे एवं रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना।

- इसका भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रक्षा व्यापार पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारत-रूस रक्षा संबंधों का इतिहास:

- भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपने हथियारों के आयात के लिये लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर था।

- हालाँकि समय के साथ यह निर्भरता कम हो गई और 1970 के दशक के बाद से भारत USSR (अब रूस) से कई हथियार प्रणालियों का आयात कर रहा था, जिससे यह दशकों तक देश का सबसे बड़ा रक्षा आयातक बन गया।

- रूस ने भारत को कुछ सबसे संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण हथियार प्रदान किये हैं, जिनकी भारत को समय-समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है, इसमें परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक, टैंक, बंदूकें, लड़ाकू जेट और मिसाइल शामिल हैं।

- एक अनुमान के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों में रूसी मूल के हथियारों और प्लेटफाॅर्मों की हिस्सेदारी 85% तक है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है।

- हथियारों के हस्तांतरण के मामले में रूस के लिये भारत सबसे बड़ा आयातक है।

- वर्ष 2000 और वर्ष 2020 के बीच रूस, भारत को हथियारों के आयात के 66.5% हिस्से के लिये उत्तरदायी था।

- वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के बीच भारत को हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 50% तक कम हो गई थी, लेकिन यह अभी भी सबसे बड़ा एकल आयातक बना हुआ है।

भारत, रूस से कौन-से रक्षा उपकरण खरीदता है?

- पनडुब्बियाँ: भारत को अपनी पहली पनडुब्बी भी सोवियत संघ से ही प्राप्त हुई थी।

- USSR से खरीदी गई पहली फॉक्सट्रॉट क्लास पनडुब्बी ने वर्ष 1967 में आईएनएस कलवरी के रूप में भारतीय सेना में प्रवेश किया था।

- भारतीय नौसेना के पास कुल 16 पारंपरिक डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से आठ सोवियत मूल की किलो श्रेणी की हैं।

- भारत के पास चार में से एक स्वदेश निर्मित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी (आईएनएस अरिहंत) है, हालाँकि जिन्हें विकसित किया जा रहा है उनमें से कई रूसी तकनीकी पर आधारित हैं।

- फ्रिगेट और गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर: नौसेना के 10 गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक में से चार रूसी काशीन श्रेणी के हैं और इसके 17 युद्धपोतों में से छह रूसी तलवार श्रेणी के हैं।

- विमान वाहक: भारत की सेवा में एकमात्र विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य एक सोवियत निर्मित कीव-श्रेणी का पोत है जो वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

- मिसाइल कार्यक्रम: भारत का महत्त्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम रूस या सोवियत संघ की मदद से विकसित किया गया था।

- भारत जल्द ही जिस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात शुरू करेगा, उसे रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

- लड़ाकू विमान: भारतीय वायुसेना का 667-विमान फाइटर ग्राउंड अटैक (FGA) बेड़ा 71% रूसी मूल (39% Su-30s (सुखोई), 22% MiG-21s, 9% MiG-29s) का है। सेवा में शामिल सभी छह एयर टैंकर रूस निर्मित IL-78s हैं।

- हथियार और गोला-बारूद: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ (IISS) के अनुसार, भारत का वर्तमान सैन्य शस्त्रागार रूस द्वारा निर्मित या डिज़ाइन किये गए उपकरणों से भरा हुआ है।

- भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक मुख्य रूप से रूसी T-72M1 (66%) और T-90S (30%) से बना है।

- भारत के लिये अनुकूल रूसी सैन्य निर्यात: भारत में रूस का अधिकांश प्रभाव हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने की उसकी सम्मति के कारण है जिसे कोई अन्य देश भारत को निर्यात नहीं करेगा।

- अमेरिका केवल गैर-घातक रक्षा तकनीक प्रदान करता है जैसे सी-130जे सुपर हरक्यूलिस, सी-13 ग्लोबमास्टर, पी-8आई पोसीडॉन आदि।

- जबकि रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एस-400 एंटी-मिसाइल सिस्टम जैसी उच्च तकनीक मुहैया कराता है।

- रूस भी अपेक्षाकृत आकर्षक दरों पर उन्नत हथियारो की पेशकश जारी रखता है।

सैन्य आपूर्ति पर रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

- फिलहाल भारत और रूस के बीच दो बड़े रक्षा सौदे हैं जिन पर मौज़ूदा संकट का प्रभाव पड़ सकता है।

- S-400 ट्रायम्फ एयर-डिफेंस सिस्टम डील:

- यह सौदा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण खतरे में है, यहाँ तक कि अमेरिका ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है।

- हालाँकि रूस पर नए दौर के प्रतिबंध इस सौदे को ख़तरे में डाल सकते हैं।

- संयुक्त पनडुब्बी के विकास की योजना: रूस चार अन्य अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं के साथ प्रोजेक्ट-75-I के तहत नौसेना हेतु छह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP- संचालित) पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने के लिये भी प्रयासरत है।

- भारत दो परमाणु-बैलिस्टिक पनडुब्बियों- चक्र 3 (Chakra 3) और चक्र 4 (Chakra 4) को पट्टे पर देने हेतु रूस के साथ बातचीत कर रहा है, जिनमें से पहली पनडुब्बी की आपूर्ति वर्ष 2025 तक होने की उम्मीद है।

हथियारों के आयात में विविधता लाने के लिये भारत की योजनाएंँ:

- भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में न केवल अन्य देशों में बल्कि घरेलू स्तर पर भी अपने हथियार प्लेटफॉर्म बेस का विस्तार करने के लिये प्रयास किया गया है।

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने पिछले वर्ष अपनी अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण प्रवृत्ति रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि भारत द्वारा वर्ष 2011-15 और वर्ष 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है।

- वर्ष 2011-15 तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्त्ता देश था, लेकिन वर्ष 2016-20 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को किये गए हथियारों का आयात पिछले पांँच साल की अवधि की तुलना में 46% कम था जिससे वर्ष 2016-20 में यूएसए भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता देश बन गया।

- वर्ष 2016-20 तक फ्रांँस और इज़रायल भारत के लिये दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्त्ता देश थे।

आगे की राह

- जैसा कि पाकिस्तान और चीन को भारत बढ़ते खतरे के रूप में देखता है, साथ ही भारत की स्वयं की प्रमुख हथियारों का उत्पादन करने की महत्त्वाकांक्षी योजनाएंँ हैं, इसलिये भारत हथियारों के आयात को कम करने हेतु बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की योजना बना रहा है।

- आने वाले पांँच वर्षों में लड़ाकू विमानों, वायु रक्षा प्रणालियों, जहाज़ों और पनडुब्बियों की उत्कृष्ट डिलीवरी के कारण भारत के हथियारों के निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है।

- इसलिये भारत के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने आधार में विविधता लाए, किसी एक राष्ट्र पर बहुत अधिक निर्भर न हो, क्योंकि यह एक ऐसा लेवरिज (Leverage) निर्मित कर सकता है जिसका हथियार आयातक देश द्वारा भारत का शोषण किया जा सकता है।