-

17 Jan 2025

सामान्य अध्ययन पेपर 1

भूगोल

दिवस- 41: भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी का खतरा एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। तटीय क्षेत्रों में जोखिम न्यूनीकरण और अनुकूलन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी के खतरों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत कीजिये।

- जोखिम न्यूनीकरण और तटीय अनुकूलन के लिये सरकार की रणनीतियों पर चर्चा कीजिये।

- उचित रूप से निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

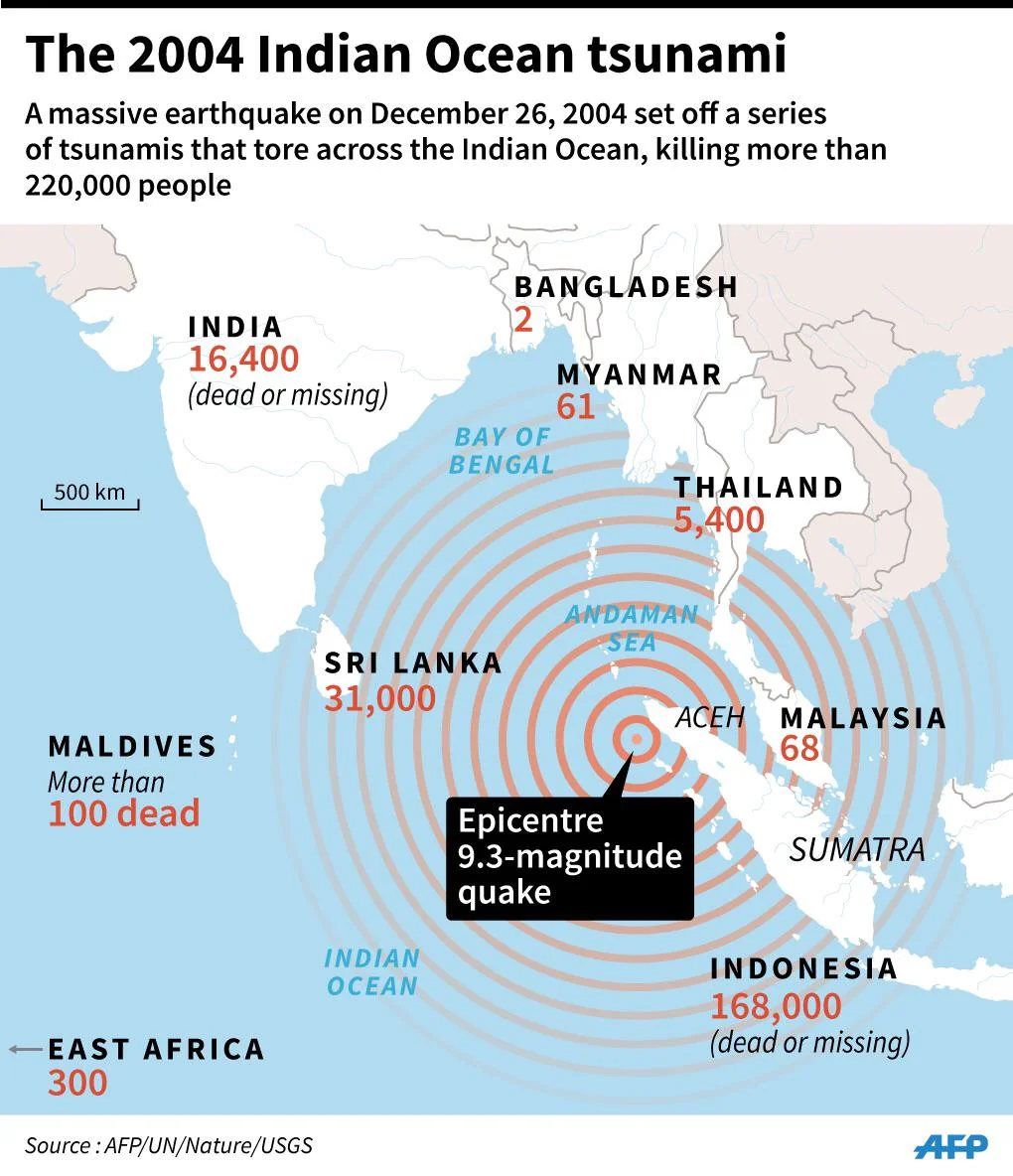

सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं। भारत की 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा पर सुनामी का जोखिम बहुत अधिक है, विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने इस बात को उजागर किया कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएँ मानव जीवन, बुनियादी ढाँचे और पारिस्थितिकी तंत्र पर कितना गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं।

मुख्य भाग:

सुनामी जोखिम को कम करने और तटीय अनुकूलन को बढ़ाने के लिये सरकारी रणनीतियाँ:

- पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र (ITEWC) की स्थापना वर्ष 2007 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई थी।

- ITEWC हिंद महासागर सुनामी चेतावनी एवं शमन प्रणाली (IOTWMS) के अनुमोदित सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है और वैश्विक सुनामी चेतावनी एवं शमन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

- वास्तविक समय निगरानी: सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंपों का पता लगाने और मात्र 10 मिनट में चेतावनी जारी करने के लिये वास्तविक समय महासागर निगरानी प्रणालियाँ विकसित की गईं।

- भारत, अमेरिका, जापान, चिली और ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्नत सुनामी चेतावनी प्रणाली वाला विश्व का 5वाँ देश बन गया।

- सुनामी भू-विज्ञान अनुसंधान: शोधकर्त्ताओं ने अधिक तीव्र भूकंपों से पहले और बाद में होने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिये प्लेट सीमाओं पर भूकंपीय फिसलन का अध्ययन करना शुरू किया।

- जाँच से पता चला है कि वर्ष 2004 में आए भूकंप से पहले, वर्ष 2003 और 2004 के बीच दक्षिण अंडमान में भू-सतह के नीचे की ओर हलचल देखी गई थी।

- परमाणु संयंत्र भेद्यता अध्ययन: वर्ष 2004 की सुनामी के बाद, शोधकर्त्ताओं ने कलपक्कम जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुनामी जोखिमों के प्रति भेद्यता का आकलन किया।

- कलपक्कम परमाणु संयंत्र जल स्तर बढ़ने के कारण स्वतः बंद हो गया और रिएक्टर छह दिन बाद पुनः चालू हो गया।

- वैश्विक सहयोग: सुनामी चेतावनी प्रणाली वैश्विक स्तर पर अधिक समन्वित हो गई है तथा सभी देश भूकंप और सुनामी की निगरानी के लिये मिलकर काम कर रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद, यूनेस्को ने महासागरीय बेसिनों में वैश्विक सुनामी चेतावनी सेवाएँ स्थापित करने का कार्य अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) को सौंपा था।

सुनामी शमन के लिये NDMA दिशा-निर्देश:

- जोखिम मानचित्रण: संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के लिये व्यापक सुनामी जोखिम आकलन करना, सुनामी से सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना।

- पूर्व चेतावनी प्रणाली: एक प्रभावी सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना और रखरखाव करना जिसमें संभावित सुनामी खतरों की निगरानी के लिये भूकंपीय सेंसर, ज्वार-भाटा मापने वाले उपकरण और महासागरीय प्लव शामिल हों।

- SMS, रेडियो, टेलीविज़न और सार्वजनिक घोषणा प्रणालियों जैसे माध्यमों से सुनामी चेतावनी प्रसारित करनी चाहिये।

- तटीय ज़ोनिंग: तटीय क्षेत्रों में नियंत्रित और सतत् विकास के लिये तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना को लागू करने के लिये संबंधित प्राधिकरण।

- कम जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना, जिसमें मैंग्रोव और रेत के टीलों जैसे प्राकृतिक अवरोधों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- सुनामी-रोधी अवसंरचना: सुनामी-सुरक्षित अवसंरचना का निर्माण, जिसमें अपेक्षित सुनामी लहर की ऊँचाई से ऊँची इमारतें, मज़बूत संरचनाएँ और आपातकालीन आश्रय स्थल शामिल हैं।

- सुनामी तरंगों के प्रभाव को कम करने के लिये उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में समुद्री दीवारें, तटबंध और बाँधों का निर्माण करना।

- सामुदायिक तैयारी: सुनामी जोखिम, चेतावनी संकेत और आपातकालीन कार्रवाइयों पर नियमित रूप से जन-जागरूकता अभियान चलाना।

- तटीय क्षेत्रों के लिये सुनामी नियंत्रण से संबंधित योजनाएँ बनाना, जिसमें स्पष्ट संकेतक, मानचित्र और नियमित अभ्यास शामिल हों।

- संस्थागत ढाँचा: प्रभावी सुनामी शमन और प्रतिक्रिया के लिये NDMA और SDMA सहित राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय एजेंसियों का समन्वय करना।

- प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति: चिकित्सा सहायता, आश्रय तथा भोजन और जल वितरण के साथ सुनामी प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति योजनाएँ विकसित करना।

- प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिये रणनीतियाँ स्थापित करना, जिसमें घरों, बुनियादी ढाँचे और आजीविका के पुनर्निर्माण के लिये वित्तीय और रसद सहायता शामिल है।

निष्कर्ष:

इन प्रयासों को SDG 11 (सतत् शहर और समुदाय) और SDG 14 (जल के नीचे जीवन) के व्यापक ढाँचे के साथ जोड़कर, भारत एक अधिक अनुकूल तटीय पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है, कमज़ोर आबादी की रक्षा कर सकता है तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।