-

09 Jan 2025

सामान्य अध्ययन पेपर 1

भूगोल

दिवस-34: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति में महासागरों के बढ़ते तापमान की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, इस प्रवृत्ति के भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

- महासागरीय तापमान वृद्धि और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच संबंध का संक्षेप में परिचय दीजिये।

- विस्तार से चर्चा कीजिये कि महासागरों का गर्म होना किस प्रकार चक्रवातों को तीव्र बनाता है।

- प्रासंगिक उदाहरणों और आँकड़ों के साथ तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों तथा समुदायों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।

- उचित निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

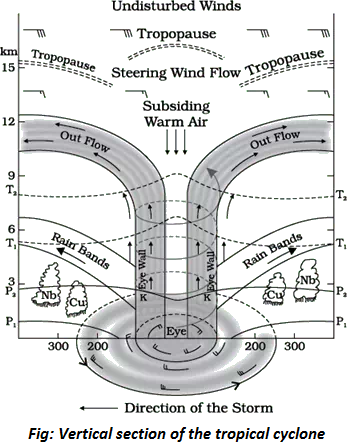

उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं, जो गर्म समुद्री जल से उत्पन्न होते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महासागरों के गर्म होने की घटना ने न केवल उनकी आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाया है, बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभावों को भी बढ़ाया है, विशेष रूप से भारत जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

मुख्य भाग:

महासागरीय तापमान में वृद्धि और चक्रवातों की तीव्रता

- समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि (SST):

- गर्म महासागर अधिक गुप्त ऊष्म ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो चक्रवातों को शक्ति प्रदान करती है। उदाहरण के लिये, बंगाल की खाड़ी, जहाँ समुद्र तल से तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, चक्रवात निर्माण के लिये एक हॉटस्पॉट है।

- उदाहरण: चक्रवात अम्फान (2020) असाधारण रूप से गर्म समुद्र सतह तापमान के प्रभाव में केवल 18 घंटों के भीतर एक सुपर चक्रवात में परिवर्तित हो गया।

- तीव्र गहनता:

- महासागरों के गर्म होने से चक्रवातों की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे तैयारी के लिये सीमित समय बचता है।

- उदाहरण: चक्रवात ताउते (2021) एक दिन के भीतर ही कम दबाव क्षेत्र से एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया।

- चक्रवाती पैटर्न में बदलाव:

- परंपरागत रूप से, गंभीर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित होते थे, लेकिन तापमान बढ़ने से अरब सागर में चक्रवातों में वृद्धि हुई है (उदाहरण के लिये, चक्रवात निसर्ग, 2020)।

तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:

- मैंग्रोव क्षरण:

- सुंदरबन जैसे मैंग्रोव चक्रवातों के खिलाफ महत्त्वपूर्ण अवरोधक हैं। हालाँकि तूफानी लहरों और लवणता के घुसपैठ ने इन पारिस्थितिकी तंत्रों को नष्ट कर दिया है।

- उदाहरण: चक्रवात बुलबुल (2019) के कारण सुंदरवन क्षेत्र में व्यापक मैंग्रोव वनस्पति का क्षरण हुआ।

- प्रवाल विरंजन:

- गर्म पानी और तूफान से उत्पन्न अवसादन से प्रवाल भित्तियों पर दबाव पड़ता है, जिससे उनकी तटरेखाओं की रक्षा करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है।

- उदाहरण: लक्षद्वीप द्वीप समूह को प्रवाल क्षरण का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समुद्री जैवविविधता और मत्स्य पालन को खतरा हो रहा है।

- तटीय क्षरण और आवास क्षति:

- आवृत्त चक्रवाती गतिविधियाँ तटीय कटाव को तेज़ करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानव और समुद्री जीवन दोनों के आवास सीमित होते जा रहे हैं।

- उदाहरण: ओडिशा का गहिरमाथा समुद्र तट, जो ओलिव रिडले कछुओं के लिये एक प्रमुख घोंसला बनाने का क्षेत्र है, फानी (2019) जैसे चक्रवातों के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है।

- तटीय समुदायों पर प्रभाव:

- आर्थिक भेद्यता:

- मछुआरे और किसान: लगातार चक्रवातों के प्रभाव से मछली पकड़ने के उपकरण, नावें और जलीय कृषि संरचनाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं, किसानों को खारे पानी के खेतों में घुसपैठ का सामना करना पड़ता है, जो उनकी कृषि उपज को प्रभावित करता है।

- उदाहरण: चक्रवात यास (2021) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटीय बुनियादी ढाँचे और आजीविका को नुकसान पहुँचाया।

- विस्थापन और प्रवास:

- सुंदरबन डेल्टा जैसे निचले क्षेत्रों में बार-बार जलप्लावन होता है, जिससे लोगों को पलायन करने पर विवश होना पड़ता है।

- उदाहरण: अम्फान चक्रवात के बाद, दक्षिण 24 परगना के हज़ारों परिवारों को अपने घरों के विनाश और आजीविका के नुकसान के कारण पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा।

- स्वास्थ्य जोखिम:

- बाढ़ के बाद दूषित पानी के कारण जलजनित बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। आपूर्ति शृंखला बाधित होने से कुपोषण बढ़ता है।

- उदाहरण: चक्रवात फानी के बाद, ओडिशा में व्यापक डायरिया प्रकोप और अन्य स्वास्थ्य संबंधी संकटों की घटनाएँ सामने आईं।

वैश्विक और भारतीय प्रतिक्रियाएँ:

- वैश्विक संदर्भ:

- पेरिस समझौता महासागरीय तापमान को सीमित करने के लिये वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने पर ज़ोर देता है।

- भारतीय पहल:

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्रबंधित भारत की चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली उन्नत उपग्रहों, रडारों और मॉडलों का उपयोग करके समय पर अलर्ट प्रदान करती है, जिससे जीवन तथा संपत्ति को बचाने के लिये प्रभावी आपदा तैयारी, निकासी एवं शमन संभव हो पाता है।

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP) का ध्यान चक्रवात आश्रयों, मैंग्रोव पुनर्स्थापन और लचीले आवास पर केंद्रित है।

- तटीय आवास एवं ठोस आय के लिये मैंग्रोव पहल (MISHTI) एक सरकारी कार्यक्रम है, जो भारत के तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और संरक्षित करने पर केंद्रित है, ताकि तटरेखाओं की रक्षा की जा सके तथा स्थानीय समुदायों को सहायता दी जा सके।

निष्कर्ष:

महासागर का गर्म होना तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक महत्त्वपूर्ण कारण है, जो भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों के लिये गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। वैश्विक जलवायु कार्रवाई को स्थानीय अनुकूलन उपायों, जैसे कि पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना और लचीले बुनियादी ढाँचे के साथ एकीकृत करके, भारत जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है तथा स्थायी तटीय विकास सुनिश्चित कर सकता है।