दिवस- 79: भारत में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के प्रभाव का आकलन कीजिये। साथ ही, इसकी प्रभावशीलता और इससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

03 Mar 2025 | सामान्य अध्ययन पेपर 3 | अर्थव्यवस्थादृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

|

हल करने का दृष्टिकोण:

|

परिचय:

वर्ष 2016 में शुरू की गई दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) भारत में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान और ऋण संस्कृति में सुधार लाने में एक परिवर्तनकारी उपकरण रही है। इसे कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन एवं दिवालियेपन समाधान के लिये समयबद्ध तरीके से अधिनियमित किया गया था ताकि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

मुख्य भाग:

तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान पर IBC का प्रभाव

- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का त्वरित समाधान

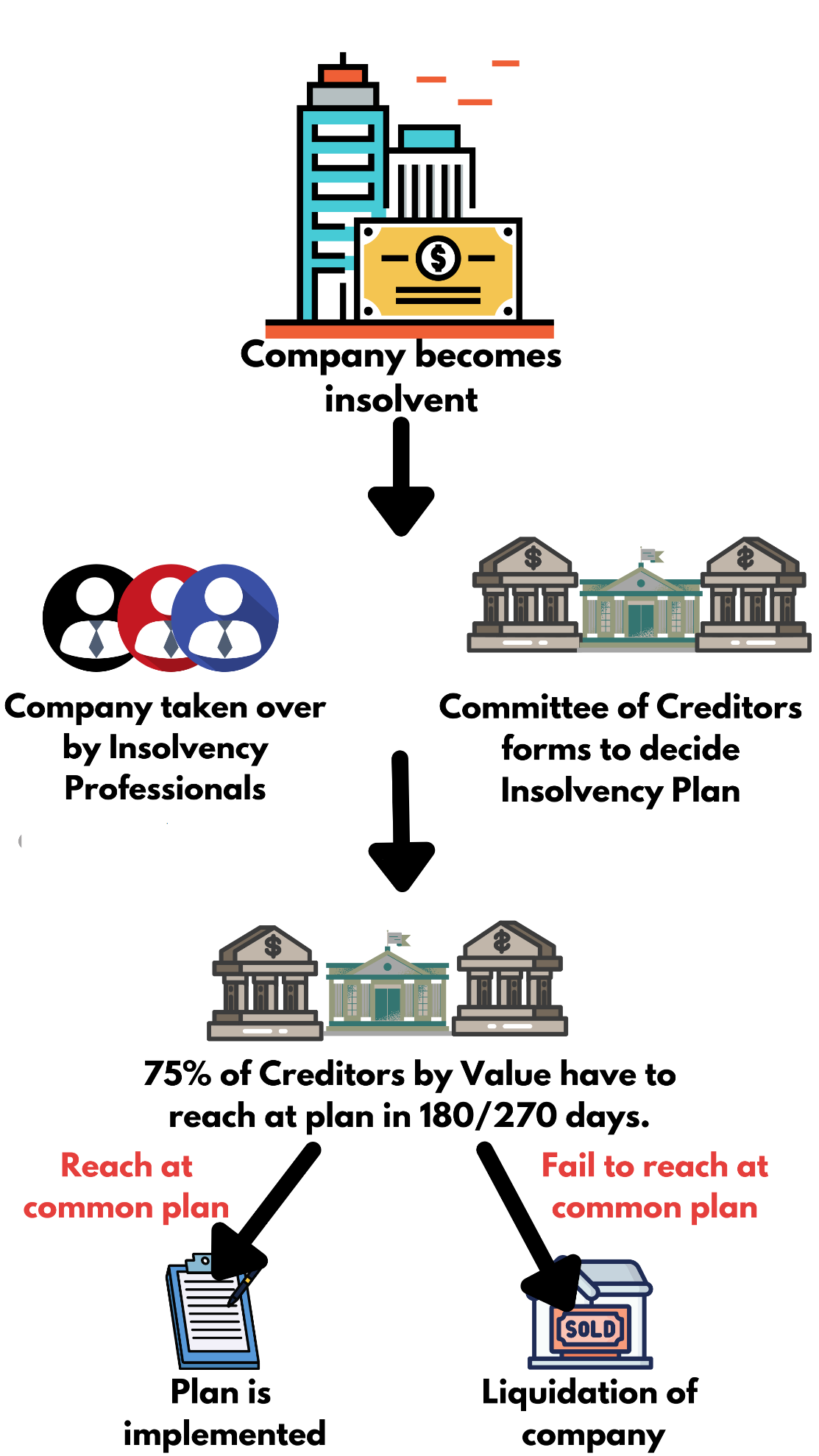

- IBC के तहत समाधान प्रक्रिया के लिये 180 दिनों की समय-सीमा अनिवार्य है, जिसे अधिकतम 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे IBC-पूर्व प्रणाली की तुलना में विलंब में उल्लेखनीय कमी आई है।

- IBC लागू होने से पहले, SARFAESI अधिनियम के तहत औसत वसूली दर 26% थी, जिसमें औसतन 4.3 वर्ष लगते थे, जबकि IBC के तहत वसूली दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

- ऋणदाताओं के लिये बेहतर वसूली दर

- RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (2023) के अनुसार, IBC के तहत औसत वसूली दर स्वीकृत दावों का 32.9% है।

- IBC के तहत, एस्सार स्टील जैसे बड़े चूककर्त्ताओं के समाधान में सफलता मिली, जहाँ लेनदारों ने लगभग 42,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का 92% वसूला।

- ऋण अनुशासन और व्यावसायिक माहौल को मज़बूत बनाना

- IBC के लागू होने के बाद, भारत की व्यापार सुगमता सूचकांक में रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसमें दिवालियापन समाधान श्रेणी में भारत वर्ष 2016 में 136वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2020 में 63वें स्थान पर पहुँच गया।

- ऋणदाता-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना, जानबूझकर ऋण न चुकाने को हतोत्साहित करना तथा बैंक परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करना।

IBC की प्रभावशीलता

- बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स को हल करने में सफलता: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने भूषण स्टील (टाटा स्टील द्वारा 35,200 करोड़ रुपए की वसूली) और आलोक इंडस्ट्रीज़ (रिलायंस एवं जेएम फाइनेंशियल द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की वसूली) जैसे मामलों का सफल समाधान सुनिश्चित किया है।

- NPA में कमी: बैंकों का सकल NPA 11.2% (2018) से घटकर 3.9% (2023) हो गया, जो बेहतर समाधान तंत्र को दर्शाता है।

- वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना: IBC ने एक पारदर्शी और पूर्वानुमानित दिवालियापन प्रक्रिया बनाई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित हुआ है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- समाधान प्रक्रिया में विलंब: निर्धारित 330-दिवसीय समाधान समय-सीमा के बावजूद, कई मामले वर्षों तक अनसुलझे रहे।

- वर्ष 2023 तक मुकदमेबाज़ी और प्रक्रियागत देरी के कारण 65% से अधिक मामले समय-सीमा से आगे बढ़ जाएंगे।

- लेनदारों के लिये उच्च कटौती: IBC के अंतर्गत ऋणदाताओं के लिये औसत कटौती 67% है (भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार)।

- NCLT पर अत्यधिक बोझ और मामले के निपटान में देरी: वर्ष 2023 तक, NCLT में 24,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे समाधान प्रक्रिया बाधित हो रही है।

- MSME और परिचालन ऋणदाता नुकसान में: छोटे व्यवसायों और परिचालन ऋणदाताओं को अक्सर IBC के तहत पुनर्भुगतान में कम प्राथमिकता मिलती है।

आगे की राह

- न्यायिक और संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना:

- NCLT बेंचों की संख्या में वृद्धि करें और बैकलॉग को कम करने के लिये केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित करें।

- तीव्र समाधान के लिये दिवालियापन कार्यवाही का डिजिटलीकरण।

- प्री-पैक दिवालियापन समाधान:

- घाटे को कम करने के लिये MSME के लिये प्री-पैक दिवालियापन समाधान प्रस्तुत किया जाएगा।

- वित्तीय संस्थानों को ऋण पुनर्गठन के वैकल्पिक तंत्रों की खोज और अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

- घाटे को कम करने के लिये MSME के लिये प्री-पैक दिवालियापन समाधान प्रस्तुत किया जाएगा।

- ऋणदाता अधिकारों और पूर्व-IBC निपटान को बढ़ावा देना

- मुकदमेबाज़ी के बोझ को कम करने के लिये न्यायालय के बाहर समझौते को बढ़ावा दें।

- बेहतर मामला प्रबंधन के लिये समाधान पेशेवरों (RP) की भूमिका को मज़बूत करना।

निष्कर्ष:

IBC ने भारत के दिवालियेपन समाधान ढाँचे को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे बेहतर लेनदार वसूली, बेहतर NPA प्रबंधन और एक मज़बूत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त हुआ है। हालाँकि अधिक प्रभावशीलता के लिये देरी, प्री-पैक दिवालियापन और अधिक बोझ वाले न्यायाधिकरण जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये। संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना और तीव्र समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करना आर्थिक विकास के साथ वित्तीय स्थिरता को संतुलित करने में मदद करेगा।