दिवस- 44: अंतर्देशीय जलमार्ग भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र (लॉजिस्टिक्स क्षेत्र) को आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में कैसे बदल सकते हैं? इनके विकास से जुड़े अवसरों एवं प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

21 Jan 2025 | सामान्य अध्ययन पेपर 1 | भूगोलदृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

|

परिचय:

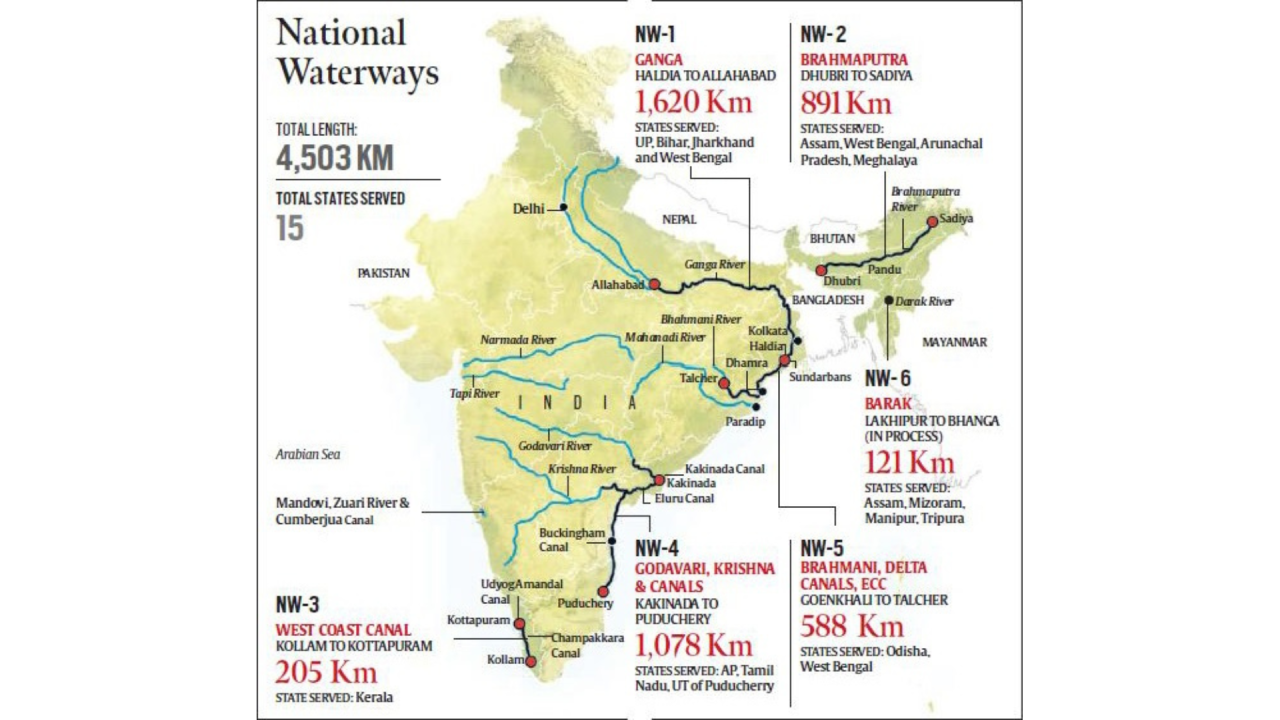

भारत में 14,500 किलोमीटर से ज़्यादा नौगम्य जलमार्ग हैं, इसलिये अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक स्थायी और वहनीय साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अपार संभावनाएँ हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 जैसी नीतियाँ, जिसके तहत 111 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित किये गए और सागरमाला परियोजना का उद्देश्य इस कम उपयोग किये संसाधन का अधिकतम लाभ उठाना है।

मुख्य भाग:

अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से आर्थिक विकास:

- लागत प्रभावी परिवहन: अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) सड़क परिवहन की तुलना में 60% और रेल परिवहन की तुलना में 40% तक सस्ता होता है, विशेष रूप से कोयला, सीमेंट और लौह अयस्क जैसे माल के लिये।

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा: राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) जैसे जलमार्ग वाराणसी जैसे औद्योगिक केंद्रों को हल्दिया जैसे बंदरगाहों से जोड़ते हैं, जिससे निर्बाध व्यापार की सुविधा मिलती है।

- अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल सीमा पार माल के आवागमन को सक्षम बनाता है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार बढ़ता है।

- रसद लागत में कमी: चूंकि रसद सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% है, जलमार्गों को अपनाने से सड़क और रेल पर बोझ कम हो सकता है, जिससे भारतीय सामान वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकते हैं।

- रोज़गार सृजन: टर्मिनलों, बंदरगाहों और अवसंरचना के विकास से रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिये, NW-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टीमॉडल टर्मिनलों ने क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है।

पर्यावरणीय स्थिरता:

- कम कार्बन फुटप्रिंट: अंतर्देशीय जल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में 50-75% कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।

- ऊर्जा दक्षता: एक लीटर ईंधन से एक टन माल को सड़क मार्ग से 24 किमी, रेल मार्ग से 85 किमी तथा जल मार्ग से 105 किमी तक ले जाया जा सकता है, जिससे जलमार्ग सबसे अधिक ईंधन कुशल बन जाता है।

- शहरी भीड़भाड़ को कम करना: माल को सड़कों और रेल मार्गों से हटाकर जलमार्गों पर ले जाने से शहरी प्रदूषण तथा भीड़भाड़ को कम किया जा सकता है, जैसा कि कोलकाता एवं गुवाहाटी में देखा गया है ।

अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग में चुनौतियाँ:

- अवसंरचना की कमी: अपर्याप्त टर्मिनल, ड्रेजिंग सुविधाएँ और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी निर्बाध परिचालन में बाधा डालती हैं।

- उदाहरण के लिये, ब्रह्मपुत्र (NW-2) को गाद और उथली नौवहन गहराई की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- मौसमी बाधाएँ: शुष्क मौसम के दौरान कम जल स्तर (विशेष रूप से प्रायद्वीपीय नदियों में) और मानसून के दौरान बाढ़ के कारण वर्ष भर नौवहन बाधित होता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव: सामान्यतः पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी, जलमार्ग विकास नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाना आवश्यक है।

अवसर एवं नीति समर्थन:

- बहुविध एकीकरण: सागरमाला परियोजना के तहत परिकल्पित रेल और सड़क नेटवर्क के साथ IWT को एकीकृत करने से आपूर्ति शृंखला दक्षता में वृद्धि हो सकती है।

- नीतिगत रूपरेखा: जल मार्ग विकास परियोजना ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहन क्षमता में सुधार किया है।

- अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 विनियमों का आधुनिकीकरण करता है, जिससे परिचालन में आसानी सुनिश्चित होती है।

- प्रौद्योगिकी अपनाना: आधुनिक ड्रेजिंग तकनीकों और पर्यावरण अनुकूल जहाजों का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी चिंताओं को कम किया जा सकता है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी: बंदरगाहों और जहाजों के विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) विकास को गति दे सकती है।

उदाहरण:

- राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (NW-3): केरल में औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे 2021-22 और 2022-23 के बीच माल का आवागमन 90.44% बढ़ जाएगा।

- अर्थ गंगा संकल्पना: राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों को आपूर्ति शृंखला में एकीकृत करना।

निष्कर्ष:

अंतर्देशीय जलमार्ग भारत के रसद और परिवहन क्षेत्र के लिये एक परिवर्तनकारी समाधान प्रदान करते हैं , जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करते हैं। स्थायी अवसंरचना, नीति समर्थन और सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करके उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक किया जा सकता है, जिससे अंतर्देशीय जल परिवहनभारत के भविष्य के परिवहन परिदृश्य की आधारशिला बन सकता है।