-

17 Jan 2025

सामान्य अध्ययन पेपर 1

भूगोल

दिवस- 41: भारत में बढ़ती भूस्खलन संवेदनशीलता के संदर्भ में, संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, अनियोजित विकास और पारिस्थितिकी क्षरण के परस्पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। साथ ही, भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये प्रभावी रणनीतियों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में भूस्खलन की संवेदनशीलता का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत कीजिये।

- संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र, अनियोजित विकास और पारिस्थितिक क्षरण के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण कीजिये।

- भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये प्रभावी रणनीति प्रस्तावित कीजिये।

- उचित रूप से निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

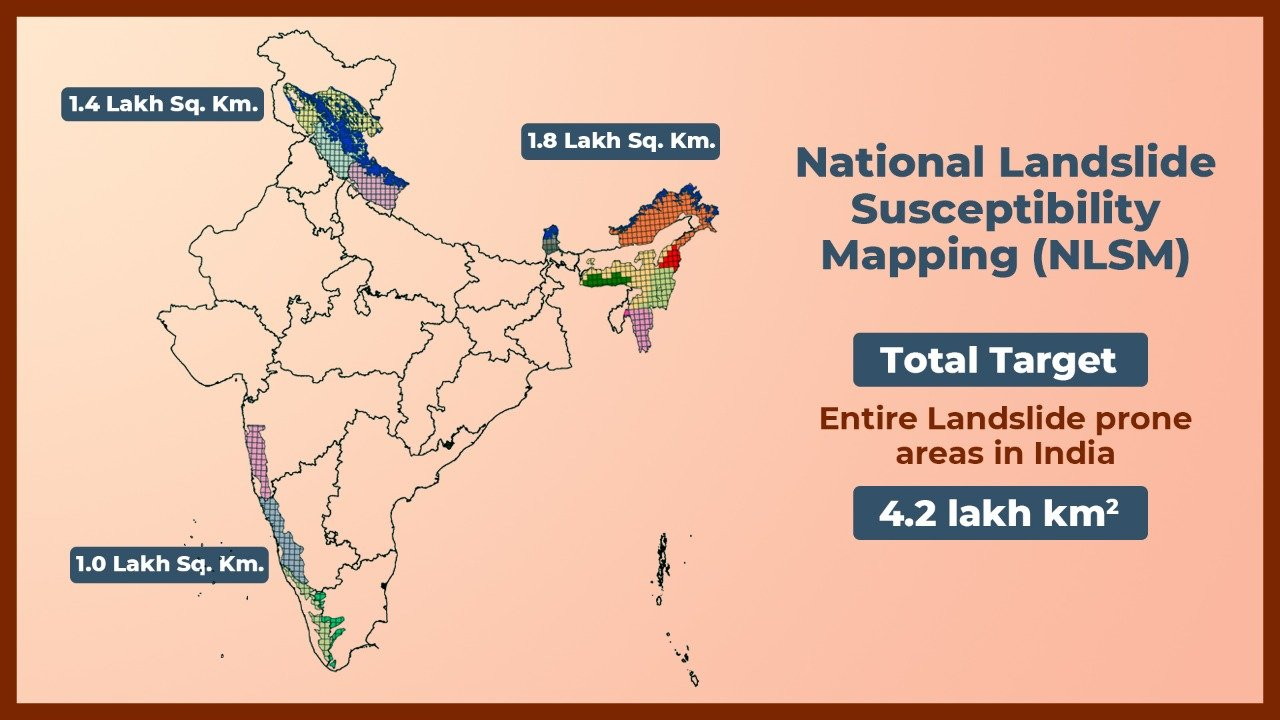

भूस्खलन एक भू-वैज्ञानिक घटना है जिसमें ढलान पर चट्टान, मिट्टी और मलबे का ढेर नीचे की ओर खिसकता है। भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार, लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किमी. (भूमि क्षेत्र का 12.6%) भूस्खलन के लिये प्रवण है। पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य जैसे क्षेत्र विशेष रूप से ऐसी आपदाओं के लिये प्रवण हैं। बढ़ते जोखिम बड़े पैमाने पर अनियमित शहरीकरण, वनों की कटाई और पारिस्थितिकी क्षरण के अन्य रूपों से प्रेरित हैं।

मुख्य भाग:

संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, अनियोजित विकास और पारिस्थितिकी क्षरण के बीच परस्पर क्रिया:

- संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र: भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक हैं- आग्नेय चट्टानें, भू-वैज्ञानिक संरचनाएँ जैसे भ्रंश, पहाड़ी ढलान, अपवाह तंत्र, भू-आकृति विज्ञान, भूमि उपयोग और भूमि आवरण, मृदा संरचना तथा चट्टानों का अपक्षय।

- उदाहरण के लिये, हिमालय क्षेत्र, जो अपनी खड़ी ढलानों और भारी मानसून वर्षा के कारण जाना जाता है, भूस्खलन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।

- अनियोजित विकास: संवेदनशील पहाड़ी स्टेशनों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित एवं असंवहनीय विकास ने भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा दिया है।

- मिट्टी की स्थिरता या अपवाह तंत्र प्रणालियों पर पर्याप्त ध्यान दिये बिना, खड़ी ढलानों पर निर्माण गतिविधियों ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है।

- वर्ष 2013 की उत्तराखंड आपदा इसका उदाहरण है, जहाँ लापरवाही से किये गए निर्माण और संवेदनशील ढलानों पर खराब योजनाबद्ध सड़कों ने बाढ़ एवं भूस्खलन की तीव्रता में योगदान दिया।

- पारिस्थितिक क्षरण: पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण एक महत्त्वपूर्ण कारक है जो भूस्खलन को बढ़ाता है।

- कृषि, लकड़ी कटाई और शहरीकरण के कारण वनों की कटाई से प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाती है, जो मृदा के स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक होती है।

- वायनाड में वर्ष 2024 की भूस्खलन की घटना ने वनों की कटाई और मृदा की अस्थिरता के बीच सीधे संबंध को उजागर किया।

भूस्खलन जोखिम को कम करने की रणनीतियाँ:

- समुत्थानशीलता विकसित करना: इन चुनौतियों से निपटने के लिये, प्राकृतिक प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय क्षरण और मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न भू-खतरों के विरुद्ध समुत्थानशीलता विकसित करना महत्त्वपूर्ण है।

- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019) एक व्यापक रणनीति है जो खतरे के मानचित्रण, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, नीतियों और स्थिरीकरण उपायों को संबोधित करती है।

- पुनर्वनीकरण और वनीकरण: पुनर्वनीकरण और वनीकरण के माध्यम से क्षीण परिदृश्यों का पुनर्स्थापन मृदा को स्थिर करने एवं भूस्खलन को रोकने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है।

- हिमाचल प्रदेश में सरकार ने क्षरित वनों को पुनर्स्थापित करने तथा मृदा अपरदन को कम करने के लिये बड़े पैमाने पर वनीकरण परियोजनाएँ शुरू की हैं।

- दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में, मृदा संरक्षण विधियों जैसे कि सीढ़ीनुमा कृषि और अवरोधक दीवारों के उपयोग से मानसून के मौसम में भूस्खलन की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है।

- प्रभावी निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: वेब-आधारित सेंसर जैसे कि वर्षामापी, पीज़ोमीटर, इनक्लिनोमीटर, एक्सटेन्सोमीटर, InSAR (इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार) और टोटल स्टेशन संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी में मदद कर सकते हैं।

- घनी आबादी वाले और निर्मित क्षेत्रों में एआई और मशीन लर्निंग (ML) एल्गोरिदम का उपयोग करके एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) का विकास महत्त्वपूर्ण है।

- सतत् सामाजिक-आर्थिक प्रगति: सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये क्षेत्र के मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों, जैसे ग्लेशियर, झरने, खनिज, ऊर्जा स्रोत और औषधीय पौधों को मान्यता देना।

- जोखिमग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण के लिये मज़बूत भवन संहिता विकसित करने के लिये शहरों का मानचित्रण करने और भार वहन करने की क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता है।

- समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना: समुदाय-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, जिनमें स्थानीय भागीदारी शामिल होती है, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध हुई हैं, जहाँ भू-भाग और मौसम प्रतिरूप के स्थानीय ज्ञान को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया है।

- जापान के समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में "आपदा आश्रयों" का निर्माण भी शामिल है, जहाँ लोग आपात स्थिति के दौरान शरण ले सकते हैं।

निष्कर्ष:

NDMA द्वारा जारी भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जोखिम मूल्यांकन, शमन और आपदा प्रबंधन के लिये रणनीतियों की रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य जीवन, संपत्ति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान को कम करना है। इन दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन, मज़बूत विनियमन और सामुदायिक पहलों के माध्यम से भूस्खलन के जोखिम को कम किया जा सकता है, समुत्थानशीलता को बढ़ाया जा सकता है तथा भारत में पर्यावरणीय स्थिरता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।