दिवस- 38: प्रायद्वीपीय भारत में भू-वैज्ञानिक संरचना और स्थलाकृति अपवाह तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)

14 Jan 2025 | सामान्य अध्ययन पेपर 1 | भूगोलदृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

|

परिचय:

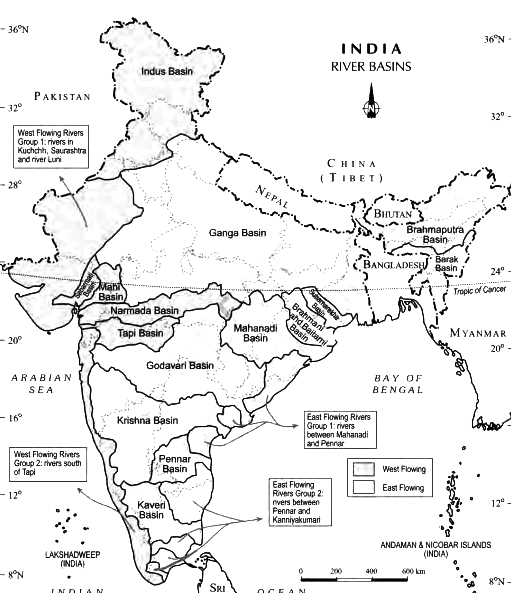

प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र इसकी प्राचीन भू-वैज्ञानिक संरचना और विविध स्थलाकृति का परिणाम है, जिसने लाखों वर्षों में नदियों के प्रवाह एवं विकास को आकार दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की भू-वैज्ञानिक संरचना और स्थलाकृति, ग्रेनाइट तथा गनीस जैसी कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों, कटक एवं पठारों की विशेषता है, जो अपवाह तंत्र को महत्त्वर्ण रूप से प्रभावित करती है। प्रतिरूप संरचनात्मक विशेषताओं और भू-आकृतियों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं।

मुख्य भाग:

भू-वैज्ञानिक संरचना:

- प्राचीन क्रेटोनिक स्थिरता: प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारतीय शील्ड का हिस्सा है, जिसमें कठोर क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का प्रभुत्व है। ये चट्टानें कटाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी और स्पष्ट रूप से परिभाषित नदी मार्ग विकसित हुए हैं।

- उदाहरण: गोदावरी और कृष्णा स्थिर पठारों से होकर बहती हैं।

- टेक्टोनिक गतिविधि और दरार घाटियाँ: नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ भ्रंश के कारण उत्पन्न दरार घाटियों से होकर बहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीधी धाराएँ तथा अद्वितीय अपवाह तंत्र बनते हैं।

- डेक्कन ट्रैप्स: डेक्कन ट्रैप्स का बेसाल्टिक लावा पठार रेडियल अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, जहाँ नदियाँ केंद्रीय उच्च बिंदुओं से निकलती हैं और बाहर की ओर बहती हैं।

- उदाहरण: अमरकंटक पठार के पास नर्मदा का रेडियल प्रतिरूप।

स्थलाकृति:

- पश्चिमी और पूर्वी घाट:

- पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं, जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों के प्रवाह को पूर्व दिशा की ओर निर्देशित करते हैं।

- पूर्वी घाट, अपनी कम ऊँचाई के कारण, नदियों को घुमावदार रास्ते से बहने तथा डेल्टा प्रणाली बनाने की अनुमति देते हैं।

- पठार और उन्नयन ढाल:

- छोटानागपुर पठार की स्थलाकृति विच्छेदित है, जिसके परिणामस्वरूप जटिल जल निकासी नेटवर्क है।

- पूर्व की ओर ढलान वाली यह भूमि प्रमुख नदियों के लिये वृक्षाकार अपवाह तंत्र को बढ़ावा देती है।

अपवाह तंत्र और उदाहरण:

- वृक्षाकार प्रतिरूप: वृक्ष की शाखाओं जैसा, एकसमान भू-वैज्ञानिक संरचना वाले क्षेत्रों में निर्मित।

- उदाहरण: गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदियाँ।

- ट्रेलिस प्रतिरूप: सहायक नदियों द्वारा लगभग समकोण पर जुड़ी हुई समानांतर धाराएँ, कठोर और नरम चट्टान परतों वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- उदाहरण: चंबल और सुवर्णरेखा नदियाँ।

- रेडियल प्रतिरूप: नदियाँ एक केंद्रीय उच्च बिंदु से बाहर की ओर बहती हैं।

- उदाहरण: अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियाँ, जैसे- नर्मदा, सोन और महानदी।

- आयताकार/कोणीय प्रतिरूप: नदियाँ भ्रंश रेखाओं या संधियों का अनुसरण करती हैं, जिससे तीक्ष्ण कोणीय मार्ग बनते हैं।

- उदाहरण: नर्मदा और तापी नदियाँ दरार घाटियों से होकर बहती हैं।

- केंद्राभिमुख प्रतिरूप: नदियाँ अंदर की ओर बहती हैं तथा केंद्रीय अवसाद या बेसिन की ओर अभिसरित होती हैं।

- उदाहरण: मंजरा नदी बेसिन, गोदावरी की एक सहायक नदी।

निष्कर्ष

प्रायद्वीपीय भारत की भू-गर्भीय संरचना और स्थलाकृति ने इसकी अपवाह तंत्र प्रणालियों को जटिल रूप से आकार दिया है, जिससे विविध प्रतिरूप उत्पन्न हुए हैं। ये नदियाँ न केवल क्षेत्र के भू-वैज्ञानिक अतीत को दर्शाती हैं, बल्कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र और मानव बस्तियों को बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।