दिवस- 25: उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? भारतीय संदर्भ में इनके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (38 अंक)

31 Mar 2025 | सामान्य अध्ययन पेपर 2 | भूगोल और इकॉनमीदृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

|

हल करने का दृष्टिकोण:

|

परिचय:

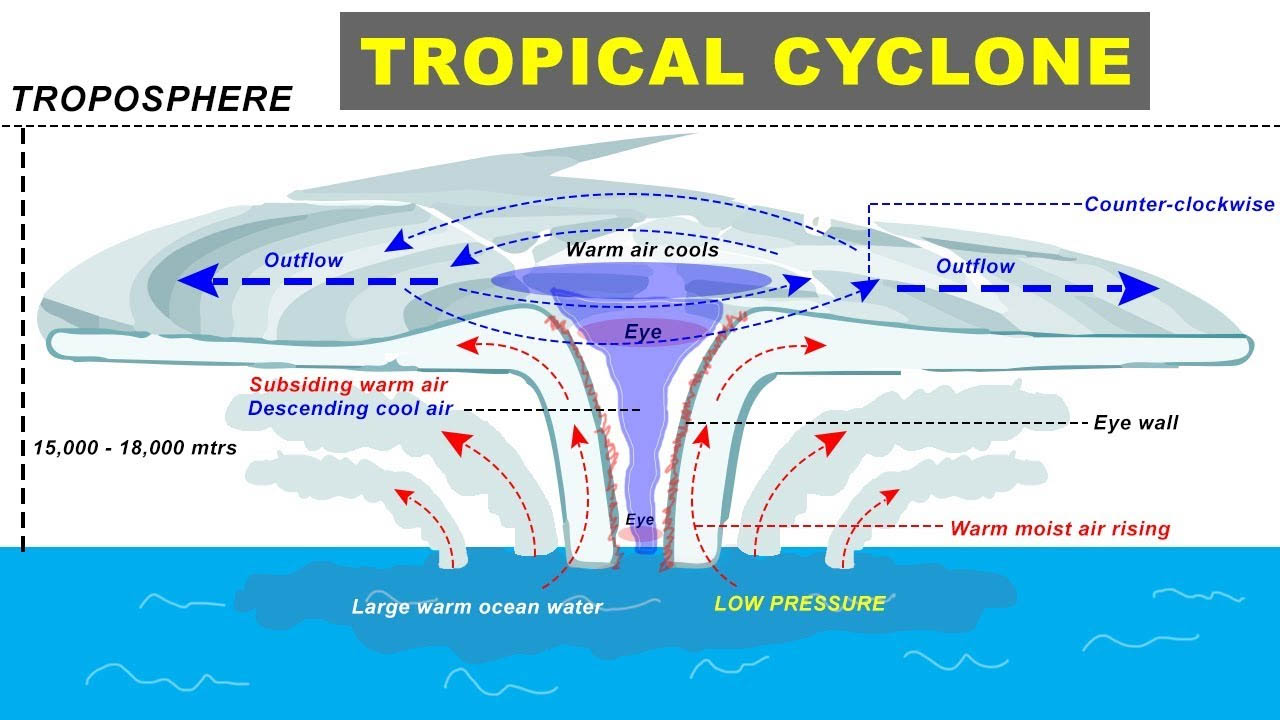

उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न-दबाव प्रणाली हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों पर बनते हैं और तेज़ गति वाली हवाओं, भारी वर्षा एवं सर्पिल बादल बैंड द्वारा चिह्नित होते हैं। हिंद महासागर में, उन्हें बस उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, तूफान (अटलांटिक) या टाइफून (प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया) के विपरीत।

मुख्य भाग:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण:

- यह 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म समुद्री सतह पर शुरू होता है, जहाँ तीव्र ताप के कारण वाष्पीकरण होता है और नम हवा ऊपर उठती है।

- प्रारंभिक विकास में संवहन धाराओं का बढ़ना, क्यूम्यलस बादल और निम्न दबाव वाले क्षेत्रों का निर्माण शामिल है।

- परिपक्व अवस्था में, तीव्र गुप्त ऊष्मा के उत्सर्जन और नीचे उतरती हवा के प्रभाव से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित आँख का निर्माण होता है।

- नेत्र भित्ति के चारों ओर हवा की गति बढ़ जाती है, जबकि केंद्र के चारों ओर घने क्यूम्यलोनिम्बस बैंड विकसित होते हैं।

- भूमि या ठंडे पानी पर चक्रवात कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि गर्म महासागरों से ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, जिससे क्षय होता है।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रमुख विशेषताएँ:

- गर्म कोर प्रणाली: गुप्त ऊष्मा के कारण चक्रवात का केंद्र आस-पास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होता है।

- निम्न वायुमंडलीय दबाव: चक्रवात की आँख पर सबसे कम दबाव होता है, जिसके कारण हवा अंदर की ओर गति करती है।

- प्रबल सर्पिल हवाएँ: हवा की गति नेत्र भित्ति के आस-पास सबसे अधिक होती है तथा बाहर की ओर कम होती जाती है; यह 200 किमी. प्रति घंटे से अधिक हो सकती है।

- भारी वर्षा और बाढ़: नमी से भरी ऊपर की ओर बहने वाली हवा और संघनन के कारण; परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ एवं भूस्खलन होता है।

- बंद आइसोबार: मौसम मानचित्र निम्न-दाब कोर के चारों ओर सघन रूप से पैक वृत्ताकार आइसोबार दिखाते हैं।

- आँख (Eye) क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत और स्पष्ट होता है, जबकि आँख की दीवार (Eyewall) तीव्र संवहनीय धाराओं, अत्यधिक वर्षा एवं सबसे प्रचंड पवन वेगों का केंद्र होती है, जहाँ चक्रवात की अधिकतम तीव्रता देखी जाती है।

- वैश्विक हवाओं से प्रभावित तूफान की गति: चक्रवात अक्सर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और कोरिओलिस बल के प्रभाव में ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं।

- भूमि या ठंडे पानी पर विघटन होता है: गर्म नमी के बिना, चक्रवात तेज़ी से कमज़ोर हो जाते हैं।

- सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव (भारतीय संदर्भ में):

- भारी वर्षा और बाढ़: चक्रवात यास (2021) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ ला दी, जिससे कृषि एवं आवास प्रभावित हुए।

- तूफानी लहरें: चक्रवात तौकते (2021) के कारण गुजरात तट पर 3-4 मीटर ऊँची समुद्री लहरें उठीं, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए।

- जीवन और आजीविका की हानि: चक्रवात अक्सर लाखों लोगों को विस्थापित करते हैं; चक्रवात अम्फान (2020) ने बंगाल में 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया।

- तटीय क्षरण: बार-बार होने वाली चक्रवाती घटनाओं ने भारत की पूर्वी तटरेखा को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे प्राकृतिक भू-आकृतियाँ बदल गई हैं।

- पर्यावरणीय क्षति: चक्रवात मैंग्रोव, आर्द्रभूमि को नष्ट कर देते हैं तथा खारे पानी के प्रवेश से मीठे पानी के स्रोतों को दूषित कर देते हैं।

- आर्थिक व्यवधान: फसलें, मत्स्य पालन, बंदरगाह, बिजली और संचार लाइनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पुनर्निर्माण प्रयासों पर बोझ पड़ रहा है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम: बाढ़ के पानी से चक्रवात के बाद हैज़ा, डेंगू और डायरिया संक्रमण जैसी बीमारियों का प्रसार बढ़ जाता है।

- तटीय भारत की उच्च संवेदनशीलता: भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा के कारण 9 तटीय राज्यों के 32 करोड़ लोग चक्रवात-प्रवण हैं।

- गरीबों पर असंगत प्रभाव: सीमांत समुदायों, विशेष रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

- आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों की घटना में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष:

उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हालाँकि प्राकृतिक मूल के होते हैं, लेकिन इनके विनाशकारी मानवीय, पारिस्थितिक और आर्थिक परिणाम होते हैं, खासकर भारत के तटीय क्षेत्रों में। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी तीव्रता बढ़ रही है, इसलिये इन चरम घटनाओं से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक स्तर की तैयारियों की तत्काल आवश्यकता है।