-

प्रश्न :

प्रश्न: "भारत, कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उसका स्तर वैश्विक मानकों की तुलना में काफी कम है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

20 Nov, 2024 सामान्य अध्ययन पेपर 3 अर्थव्यवस्थाउत्तर :

दृष्टिकोण:

- इस तथ्य पर आँकड़े बताते हुए परिचय दीजिये कि भारत कृषि उत्पादन में किस प्रकार विश्व स्तर पर अग्रणी है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण में बहुत पीछे है।

- खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व बताइये।

- खाद्य प्रसंस्करण के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।

- हाल ही में सरकार द्वारा की गई पहलों से संबंधित जानकारी दीजिये।

- खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिये समाधान सुझाइये।

- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वैश्विक कृषि सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में भारत का योगदान 11.9% है। इसके बावजूद, इसकी केवल 10-15% उपज का ही प्रसंस्करण हो पाता है। यह अंतर भारत की कृषि क्षमता के कम उपयोग को उजागर करता है, जिसके कारण फसल कटाई के बाद नुकसान, किसानों की आय में कमी और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में कमी होती है।

मुख्य भाग:

खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व:

- मूल्य संवर्द्धन: इसके तहत कच्चे कृषि उत्पादों को लंबे समय तक उपयोग में लाने वाले उत्पादों में बदल दिया जाता है, जिससे उनका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरण: आमों को गूदे में बदलने से उनका मूल्य 3-4 गुना बढ़ जाता है।

- फसल-उपरांत नुकसान में कमी: भारत को खाद्य बर्बादी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 92,651 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, यदि इस धन का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाए तो यह धन बच सकता था।

- रोज़गार सृजन: इस क्षेत्र में 1.93 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें तेज़ी से वृद्धि की संभावना है।

- निर्यात को बढ़ावा: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भारत के कुल निर्यात में केवल 13% का योगदान देता है, जोकि विशाल अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है।

खाद्य प्रसंस्करण के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियाँ:

- अवसंरचनात्मक अंतराल: वर्तमान कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना भारत की कुल शीघ्र खराब होने वाली उपज का केवल 11% ही संग्रहीत कर सकती है।

- फलों और सब्ज़ियों जैसे बागवानी उत्पादों की बर्बादी 30-40% तक होती है।

- तकनीकी और नवाचार संबंधी कमियाँ: आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में कमी से अकुशलताएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे- फसलों की छँटाई और श्रेणीकरण के लिये मशीनीकरण की कमी।

- किसान-केंद्रित बाधाएँ: 86% से अधिक किसान छोटे या सीमांत हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण के लिये एकत्रीकरण कठिन हो जाता है।

- किसानों को मूल्य संवर्द्धन और बाज़ार की मांग के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है।

- नीतिगत एवं विनियामक अड़चनें: जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ निजी क्षेत्र के निवेश को बाधित करती हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने से वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।

- सिंगापुर और हांगकांग ने हाल ही में एथिलीन ऑक्साइड संदूषण की चिंताओं का हवाला देते हुए MDH प्राइवेट और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट जैसी अन्य भारतीय मसाला ब्रांड पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- मध्यवर्त्तियों की कमी: सरकार द्वारा संकटग्रस्त MSME को ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिये कई उपायों की घोषणा के बावजूद, भारत में लगभग 80% MSME के पास पारंपरिक ऋण चैनलों तक पहुँच नहीं है।

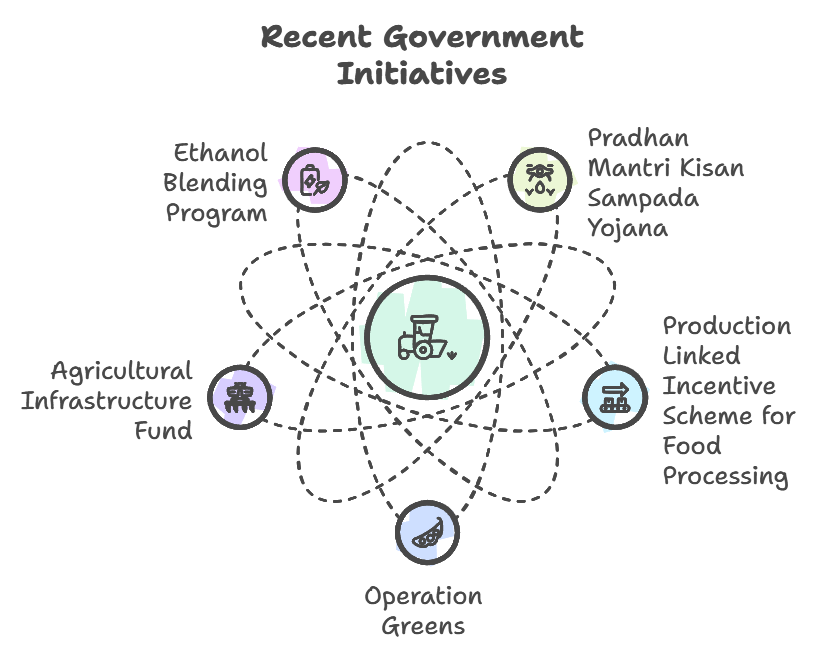

वर्तमान की सरकारी पहलें:

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने हेतु समाधान:

- बुनियादी अवसंरचना का विकास: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपव्यय को कम करने के लिये एकीकृत शीत भंडारण प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिये।

- परिवहन घाटे को कम करने के लिये उत्पादन क्षेत्रों के निकट कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित किये जाने चाहिये।

- तकनीकी उन्नयन: मांग के पूर्वानुमान के लिये AI और खराब होने वाली वस्तुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये IoT का उपयोग किया जाना चाहिये।

- कर्नाटक की कृषि नीति में शीत भंडारण समाधानों को एकीकृत किया गया है।

- मशीनीकरण को बढ़ावा देना: छँटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग में स्वचालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- नीतिगत सुधार: अधिक निजी निवेश आकर्षित करने के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिये खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जानी चाहिये।

- किसान सशक्तीकरण: किसान उत्पादक संगठनों को उपज एकत्र करने और बेहतर कीमतों पर सौदाकारी करने में सहायता की जानी चाहिये।

- eNAM जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।

- निजी क्षेत्र की सहभागिता: कोल्ड चेन नेटवर्क और मेगा फूड पार्कों के निर्माण के लिये पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, बर्बादी कम करने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। बुनियादी अवसंरचना, नीति सरलीकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण इस अंतर को कम कर सकता है, जिससे भारत एक कृषि महाशक्ति से प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है।