चाय उद्योग और झुमोइर नृत्य | 03 Mar 2025

प्रिलिम्स के लिये:झुमोइर नृत्य, चाय, भौगोलिक संकेतक, परंपरागत कृषि विकास योजना मेन्स के लिये: |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम झुमोइर बिनंदिनी 2025 में भाग लिया, जिसमें पारंपरिक झुमोइर नृत्य के माध्यम से असम के 200 वर्षों के चाय उद्योग के साथ चाय उद्योग में संलग्न जनजातियों पर प्रकाश डाला गया।

झुमोइर नृत्य क्या है?

- परिचय: झुमोइर, असम की चाय उद्योग में संलग्न जनजातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र से प्रेरित है।

- यह नृजातीय भाषाई समूह (छोटानागपुर क्षेत्र से उत्पन्न) से संबंधित है और फसल कटाई, विवाह एवं समारोहों के दौरान किया जाता है।

- प्रदर्शन और शैली: झुमोइर नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोलाकार रूप में किया जाता है।

- इसमें लयबद्ध पदचाप और जीवंत संगीत के साथ-साथ ढोल, ताल एवं बाँसुरी का भी समावेश होता है।

- सांस्कृतिक महत्त्व: झुमोइर नृत्य असम के चाय बागान समुदायों की एकता, गौरव एवं संघर्ष को दर्शाता है जिसमें गायन के माध्यम से चाय बागान समुदाय के प्रवास, शोषण और सामाजिक संघर्षों का वर्णन किया जाता है।

असम में चाय उद्योग में संलग्न जनजाति

- असम का चाय बागान समुदाय, चाय बागान श्रमिकों एवं उनके वंशजों के बहु-जातीय समुदाय को संदर्भित करता है।

- ये 19वीं सदी में ब्रिटिश चाय बागानों में कार्य करने के लिये मध्य भारत (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल) से आए थे।

- इनमें से अनेक लोगों को शोषणकारी परिस्थितियों में रखा गया तथा इन्हें कठोर श्रम, कम वेतन के साथ सीमित गतिशीलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

- चाय उद्योग में संलग्न जनजाति समुदाय की असम की आबादी में 17% हिस्सेदारी है और 126 विधानसभा सीटों में से लगभग 40 पर इनका प्रभाव पड़ता है। यह समुदाय असम के चाय उत्पादन एवं सांस्कृतिक ताने-बाने में प्रमुख भूमिका में है।

चाय के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- भारत में चाय की उत्पत्ति: चाय की खेती की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब अंग्रेज़ो ने असम के सिंगपो आदिवासियों को जंगली चाय की झाड़ियों से बना पेय पीते हुए देखा। इसकी क्षमता को पहचानते हुए, अंग्रेज़ो ने चाय की खेती का व्यवसायीकरण किया।

- चाय के पौधों की विशेषताएँ: यह कैमेलियासी फैमिली से संबंधित है, जिसमें दो मुख्य किस्में हैं कैमेलिया साइनेंसिस (छोटी पत्ती वाली 'चाइना' किस्म) और कैमेलिया अस्सामिका (चौड़ी पत्ती वाली 'असम' किस्म)।

- यह सदाबहार झाड़ीरूपी पौधे हैं, अगर इन्हें काटा न जाए तो यह 30 फीट तक बढ़ सकते हैं। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु इनके लिये अनुकूल है।

- चाय की वृद्धि 16 से 32 डिग्री सेल्सियस, 150 सेमी. वार्षिक वर्षा और 80% आर्द्रता में होती है। इसे तुषार मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके लिये हानिकारक होता है।

- चाय की सर्वोत्तम वृद्धि किंचित् अम्लीय, सुअपवाहित मृदा तथा जल के अंत:स्रवण के लिये सरंध्र उप-मृदा में होती है।

- चाय के ताज़ी पत्तियों में ~4% कैफीन होता है। चाय के बीजों से चाय का तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पाकक्रिया में किया जाता है, लेकिन यह औषधीय प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले चाय के पेड़ के तेल से अलग होता है।

- यह सदाबहार झाड़ीरूपी पौधे हैं, अगर इन्हें काटा न जाए तो यह 30 फीट तक बढ़ सकते हैं। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु इनके लिये अनुकूल है।

- चाय की किस्में: भारत के पास दार्जिलिंग चाय, असम ऑर्थोडॉक्स चाय, नीलगिरि ऑर्थोडॉक्स चाय और कांगड़ा चाय के लिये भौगोलिक संकेतक (GI) टैग हैं।

- अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिये प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय भारत का पहला GI-टैग प्राप्त उत्पाद था।

- भारत का चाय उद्योग: भारत में 39,700 चाय बागान हैं और इनमें दस लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।

- भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, जिसका वैश्विक चाय उत्पादन में 21% का योगदान है और काली चाय का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- भारत चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2023-24 में, चाय निर्यात मूल्य 781.79 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

- भारत 120 से अधिक देशों को चाय का निर्यात करता है जिसमें शीर्ष आयातक इराक, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी हैं।

- भारत अपने चाय उत्पादन का 80% तथा वैश्विक काली चाय का 18% उपभोग करता है।

- चाय उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से 1.16 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें नियोजित श्रमिकों की संख्या भी इसी समान है।

- छोटे चाय उत्पादक (STG) कुल उत्पादन में 52% का योगदान देते हैं, जिसमें 2.3 लाख उत्पादक शामिल हैं।

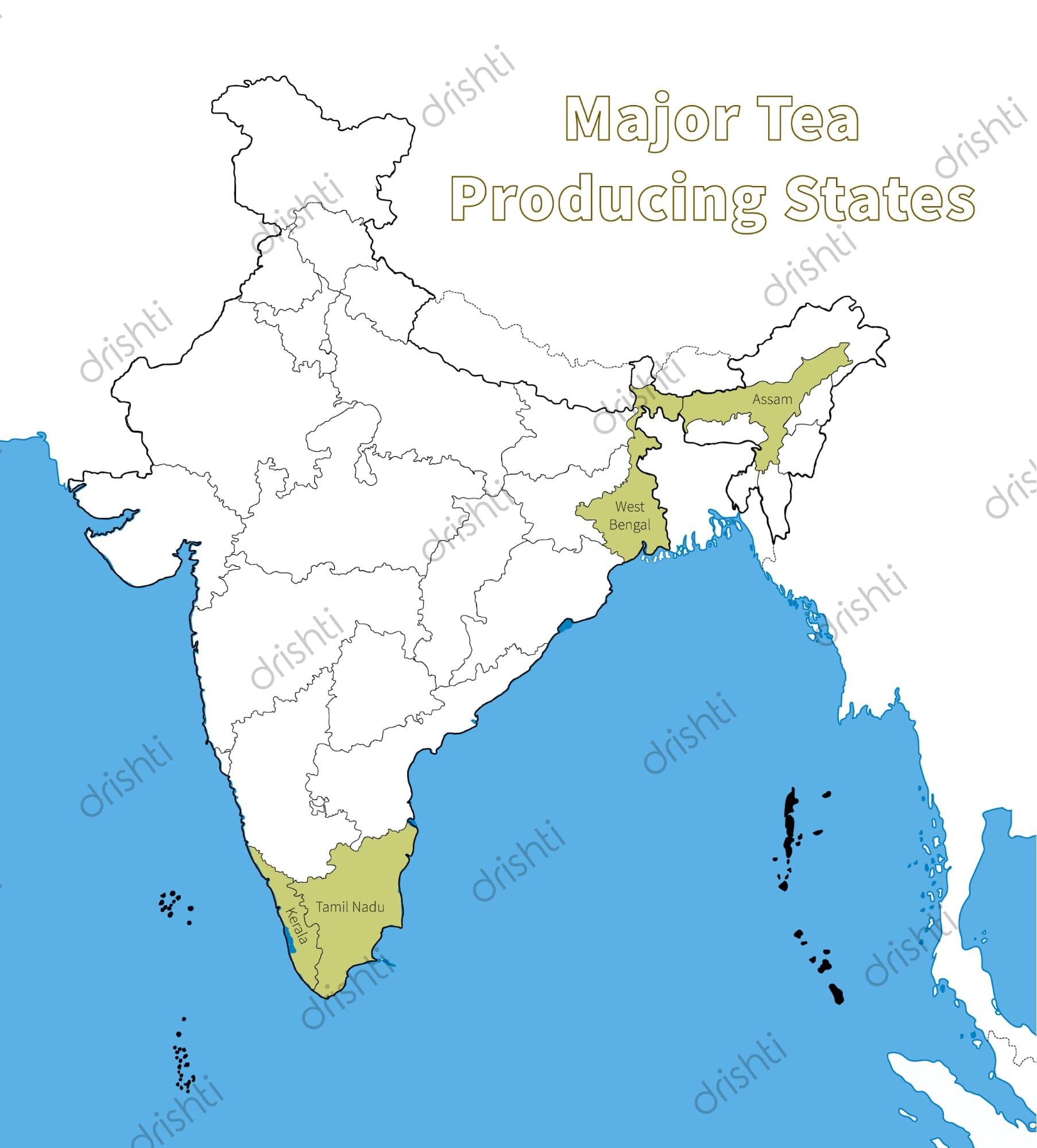

- क्षेत्रीय उत्पादन रुझान:

- उत्तर भारत (कुल उत्पादन का 83%): असम (असम घाटी, कछार), पश्चिम बंगाल (दोआर्स, तराई, दार्जिलिंग)।

-

दक्षिण भारत (कुल उत्पादन का 17%): तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक।

-

भारतीय चाय बोर्ड (TBI): TBI एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत की गई थी।

-

इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा इसके विदेश कार्यालय लंदन, दुबई और मॉस्को में भी हैं।

-

यह बोर्ड अध्यक्ष सहित 31 सदस्यों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक तीन वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाता है।

-

भारतीय चाय उद्योग के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- चाय उत्पादन में गिरावट: जनवरी से अक्तूबर 2024 में भारत का चाय उत्पादन 66 मिलियन किलोग्राम कम हो गया, तथा आगामी समय में इसमें 45 से 50 मिलियन किलोग्राम की कमी होने की उम्मीद है।

- पहली और दूसरी फसल (जिसकी कीमत सर्वाधिक होती है) के नष्ट होने से राजस्व पर प्रभाव पड़ रहा है और चाय की कीमतों में वृद्धि हो रही है।

-

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अत्यधिक तापमान में उतार-चढ़ाव, जिसमें गर्मी, वर्षा की कमी और अत्यधिक वर्षा शामिल है, चाय के पौधों को नुकसान पहुँचाता है, जिससे उपज और गुणवत्ता प्रभावित होती है।

-

कीटनाशक प्रतिबंध: एल्ड्रिन और कैप्टाफोल जैसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है, क्योंकि उत्पादक विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि रूस, यूक्रेन और मध्य एशिया में कीटनाशक मुक्त चाय की मांग बढ़ गई है, उत्पादकों को कीट नियंत्रण के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है।

-

चाय श्रमिकों की मज़दूरी: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में असम के चाय श्रमिकों के लिये अपर्याप्त मज़दूरी और श्रम कानून कार्यान्वयन में खामियों पर प्रकाश डाला गया है।

-

राज्य के स्वामित्व वाली चाय निगम के श्रमिकों को विलंबित या अनियमित वेतन भुगतान का सामना करना पड़ता है।

- आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सेवानिवृत्ति लाभ सहित बुनियादी श्रमिक कल्याण उपायों का अभाव।

-

- बढ़ती लागत और बाज़ार दबाव: उत्पादन घाटा और बढ़ती लागत STG पर वित्तीय दबाव डाल रही है।

- केन्या, श्रीलंका और चीन से प्रतिस्पर्द्धा के कारण भारतीय चाय निर्यात कम प्रतिस्पर्द्धी हो रहा है।

आगे की राह

- जलवायु लचीलापन उपाय: जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जैसे सूखा प्रतिरोधी चाय की किस्में और बेहतर सिंचाई प्रणालियाँ।

- मृदा स्वास्थ्य में सुधार और जलवायु प्रभाव को कम करने के लिये कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना।

- सतत् और जैविक चाय उत्पादन: वैश्विक मांग के अनुरूप परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत जैविक और कीटनाशक मुक्त चाय की कृषि का विस्तार करना।

- श्रम कल्याण सुधार: चाय बागान श्रमिकों के लिये न्यूनतम और समय पर मज़दूरी सुनिश्चित करना।

- यह विधेयक चाय श्रमिकों के लिये आवास, चिकित्सा देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी बुनियादी कल्याण सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करता है, जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर श्रम संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 के अनुरूप है, जिसने बागान श्रम अधिनियम, 1951 को शामिल कर लिया है।

- बाज़ार विविधीकरण एवं निर्यात संवर्द्धन: अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए निर्यात बाज़ारों में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करना।

- अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिये मूल्यवर्द्धित चाय उत्पादों, जैसे सुगंधित और विशिष्ट चाय, को बढ़ावा देना।

- STG के लिये समर्थन: कम ब्याज दर वाले ऋण और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच बढ़ाना। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिये सहकारी कृषि मॉडल को प्रोत्साहित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक चाय बाज़ार में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिये। चाय निर्यात में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: भारत में ‘‘चाय बोर्ड’’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त में से कितने सामान्यतः चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? (a) केवल एक राज्य उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक और लघु हिमालय के चारों ओर चाय बागान विकसित किये थे, जबकि वास्तव में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे सफल नहीं हुए। चर्चा कीजिये। (2014) |