हवाई में बड़े पैमाने पर वनाग्नि | 16 Aug 2023

प्रिलिम्स के लिये:हवाई में बड़े पैमाने पर वनाग्नि, वनाग्नि, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन, हरिकेन, अल नीनो, ऊर्जा परिषद, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना मेन्स के लिये:वनाग्नि, कारण और प्रभाव, वनाग्नि शमन रणनीतियाँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हवाई (Hawaii) में बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटना देखी गई, जिसने पूरे राज्य में तबाही मचाई है।

- इस स्थिति ने खतरे को कम करने की योजनाओं के महत्त्व तथा लाहिना (Lahaina) और पश्चिम माउई समुदायों (West Maui Communities) की आबादी वाले सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान पर प्रकाश डाला है, जहाँ माउई काउंटी (Maui County) की आखिरी बार वर्ष 2020 में अद्यतन की गई योजना में बार-बार वनाग्नि और बड़ी संख्या में जोखिम वाली इमारतों की पहचान की गई थी।

हवाई में वनाग्नि का कारण:

- आकस्मिक सूखा:

- शुष्क मौसम तथा क्षेत्र के ऊपर से गुज़रने वाले हरीकेन के कारण उत्पन्न तीव्र पवनों ने वनाग्नि को और अधिक प्रबल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन स्थितियों, जिन्हें "आकस्मिक सूखे (Flash Droughts)" के रूप में जाना जाता है, में वातावरण में तेज़ी से नमी का वाष्पीकरण होता है, जो आग के फैलने के लिये आदर्श स्थितियाँ बनाती हैं।

- हवाई के छह सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउई में है। माउई का अधिकांश भाग गंभीर सूखे का सामना कर रहा था, इसलिये सूखी भूमि, सूखी गैर-देशी घास (Non-Native Grasses) और वनस्पति ने आग के लिये ईंधन का कम किया।

- इनसे आग और अधिक प्रबल हो जाती है तथा उसे फैलने में सहायता मिलती है।

- शुष्क मौसम तथा क्षेत्र के ऊपर से गुज़रने वाले हरीकेन के कारण उत्पन्न तीव्र पवनों ने वनाग्नि को और अधिक प्रबल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन स्थितियों, जिन्हें "आकस्मिक सूखे (Flash Droughts)" के रूप में जाना जाता है, में वातावरण में तेज़ी से नमी का वाष्पीकरण होता है, जो आग के फैलने के लिये आदर्श स्थितियाँ बनाती हैं।

- मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन:

- जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर पर विनाशकारी वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं से जुड़ा हुआ है तथा हवाई की वनाग्नि का प्रकोप संभवतः अपवाद नहीं है।

- जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है तथा जलवायु परिवर्तन के कारण हवा गर्म होती है, तूफान और वनाग्नि के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं।

- इसके अतिरिक्त इन उद्योगों में गिरावट आने से अनानास और गन्ने की सिंचित खेती की ऐतिहासिक भूमि उपयोग प्रथाओं ने आक्रामक, आग-प्रवण घास प्रजातियों का स्थान ले लिया।

- इस परिवर्तन ने आग के तेज़ी से फैलने के प्रति भूमि की संवेदनशीलता में योगदान दिया है।

- हरिकेन डोरा (Hurricane Dora) की पवनें:

- इन पवनों की उत्पत्ति हरिकेन डोरा से हुई है, जो प्रशांत महासागर में एक असामान्य रूप से तेज़ तूफान है।

- हवाई के वनों में लगी आग लगभग 100 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पवन के कारण अधिक फैल गई।

- हवाई से सैकड़ों मील दूर हरिकेन डोरा हवाई से नहीं टकराया। इसके बजाय तूफान के कारण द्वीप उच्च और निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के बीच फँस गए, जिसके परिणामस्वरूप पवनों ने आग की लपटें बढ़ा दीं तथा इन पर नियंत्रण करना कठिन हो गया।

- इन पवनों की उत्पत्ति हरिकेन डोरा से हुई है, जो प्रशांत महासागर में एक असामान्य रूप से तेज़ तूफान है।

हवाई के बारे में मुख्य तथ्य:

- हवाई कैलिफोर्निया से 2,000 मील पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसमें एक विविध और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है।

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वाँ और सबसे युवा राज्य है।

- अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिये प्रसिद्ध हवाई में ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित आठ मुख्य द्वीप हैं।

- इस राज्य की राजधानी होनोलूलू (Honolulu) है।

- पॉलिनेशियन, एशियाई और अमेरिकी संस्कृतियों से प्रभावित एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ हवाई एक जीवंत एवं विविध समाज का दावा करता है।

- द्वीप विविध प्रकार के परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, हरे-भरे वर्षावनों से लेकर ज्वालामुखीय परिदृश्य तक, जो इसे बाहरी उत्साही लोगों के लिये स्वर्ग बनाता है।

- यह द्वीपसमूह अपने हुला नृत्य, लुओस और पारंपरिक यूकुलेले संगीत के लिये प्रसिद्ध है। हवाई की अनूठी वनस्पतियों और जीवों में हवाईयन मोंक सील और हरे समुद्री कछुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ सम्मिलित हैं।

वनाग्नि:

- परिचय:

- वनाग्नि, जिसे जंगल की आग या झाड़ियों की आग के रूप में भी जाना जाता है, अनियंत्रित आग है जो तेज़ी से जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और अन्य प्राकृतिक परिदृश्यों सहित वनस्पति में फैलती है।

- यह दो कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि बिजली गिरना और मानवीय गतिविधियाँ, जिनमें छोड़ी गई जली सिगरेट, कैम्पफायर, बिजली की लाइनें और जान-बूझकर किये गए कार्य सम्मिलित हैं।

- वनाग्नि के प्रकार:

- क्राउन फायर (Crown Fire): यह आग पेड़ों को पूर्ण रूप से शीर्ष तक जला देती है। यह सबसे भीषण और खतरनाक वनाग्नि है।

- सतही आग (Surface Fire): यह केवल सतही कूड़े और डफ को जलाती है। इस आग को बुझाना सबसे आसान होता है और इससे जंगल को सबसे कम नुकसान होता है।

- ज़मीनी आग (Ground Fire): जिसे कभी-कभी भूमिगत या उपसतह आग भी कहा जाता है, यह खाद, पीट और इसी तरह की मृत वनस्पतियों के गहरे संचय में उत्पन्न होती है जो कि पर्याप्त रूप से सूख जाती हैं।

- यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है, लेकिन इसे पूरी तरह से बुझाना या रोकना मुश्किल हो सकता है। कभी-कभी, विशेष रूप से लंबे समय तक सूखे के दौरान ऐसी आग पूरी सर्दियों में भूमिगत रूप से सुलगती रहती है और वसंत ऋतु में फिर से सतह पर उभर आती है।

- वनाग्नि के कारण:

- मानवीय कारण:

- मानवीय लापरवाही के कार्य जैसे कि कैम्पफायर को लापरवाही से छोड़ना और जले हुए सिगरेट के टुकड़ों को लापरवाही से फेंकना वनाग्नि की आपदाओं का कारण बनता है।

- दुर्घटनाएँ, जान-बूझकर की गई आगजनी, मलबा जलाना और आतिशबाज़ी वनाग्नि के अन्य प्रमुख कारण हैं।

- प्राकृतिक कारक:

- आकाशीय बिजली: इसके कारण जंगलों में आग लग जाती है।

- ज्वालामुखीय विस्फोट: ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी की भू-पपड़ी में मौजूद गर्म मैग्मा आमतौर पर लावा के रूप में बाहर निकलता है। खेतों अथवा भूमि से होते हुए गुज़रने से गर्म लावा के कारण जंगलों में आग लगना सामान्य बात है।

- तापमान: उच्च वायुमंडलीय तापमान और शुष्कता वनाग्नि के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

- जलवायु परिवर्तन: यह सतही वायु के तापमान में धीरे-धीरे लेकिन अधिक वृद्धि का कारण बन रहा है और यह अल नीनो से जुड़ी सामान्य आवधिक वार्मिंग के साथ संयुक्त रूप से कई क्षेत्रों में रिकॉर्डतोड़ चरम जलवायवीय स्थितियों को जन्म देता है।

- मानवीय कारण:

वनाग्नि के प्रति भारत की संवेदनशीता:

- भारत में आमतौर पर नवंबर से जून तक वनाग्नि की घटना होने की संभावना रहती है।

- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की एक रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

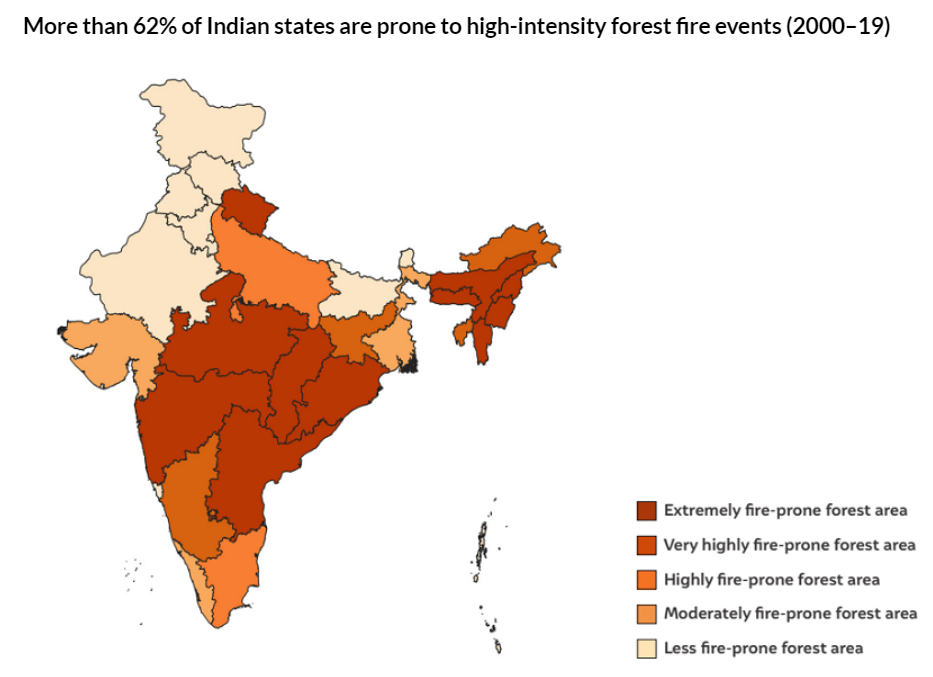

- पिछले दो दशकों में वनाग्नि के मामलों में दस गुना वृद्धि हुई है और माना जा रहा है कि 62% से अधिक भारतीय राज्यों में उच्च तीव्रता वाले वनाग्नि की घटनाएँ होने की संभावना हैं।

- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका खतरा सबसे अधिक है।

- पिछले दो दशकों में मिज़ोरम में वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएँ हुई हैं, इसके 95% ज़िले वनाग्नि के हॉटस्पॉट हैं।

- ISFR (इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट) 2021 का अनुमान है कि देश के 36% से अधिक वन क्षेत्र में बार-बार आग लगने का खतरा है, 6% क्षेत्र में 'बहुत अधिक' वनाग्नि का खतरा है और लगभग 4% क्षेत्र में 'अत्यधिक' वनाग्नि का खतरा है।

- इसके अलावा FSI के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में वनों के अंतर्गत लगभग 10.66% क्षेत्र में 'अत्यधिक' वनाग्नि की घटनाएँ होने की आशंका है।

वनाग्नि से निपटने के लिये सरकारी की योजनाएँ:

- वनाग्नि के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPFF): इसे वर्ष 2018 में वन सीमांत समुदायों को सूचित करने, सक्षम और सशक्त बनाने एवं उन्हें राज्य वन विभागों के साथ सहयोग करने के लिये प्रोत्साहित कर वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।

- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन (GIM): जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शुरू किया गया GIM का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और नष्ट हुए वनों को बहाल करना है।

- यह समुदाय-आधारित वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और स्थायी वन प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है, जो वनाग्नि को रोकने में योगदान देते हैं।

- वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना (FFPM): FFPM को MoEF और CC के तहत FSI द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके वनाग्नि प्रबंधन प्रणाली को मज़बूत करना है।

- यह वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिये समर्पित एकमात्र सरकार-प्रायोजित कार्यक्रम है।

वनाग्नि शमन रणनीतियाँ:

- फायर ब्रेक बनाना: फायर ब्रेक वे क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पति को हटाकर एक अंतराल बनाया जाता है जिससे आग के प्रसार को रोका या धीमा किया जा सकता है।

- वनों की निगरानी और प्रबंधन: वनों की निगरानी और उनका उचित प्रबंधन करने से आग लगने या फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है।

- वनाग्नि का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रतिक्रिया: प्रभावी शमन के लिये वनाग्नि का शीघ्र पता लगाना महत्त्वपूर्ण है।

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का विश्लेषण करने और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिये उपग्रह इमेजिंग तकनीक (जैसे MODIS) का उपयोग कर रहा है।

- ईंधन प्रबंधन: चयनात्मक कटाई (Selective Logging) जैसी गतिविधियों के माध्यम से सूखे वृक्षों, सूखी वनस्पतियों और अन्य दहनशील सामग्रियों के संचय को कम करना।

- सुरक्षात्मक उपाय: वनों के निकट के क्षेत्रों में सुरक्षित पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिये। कारखानों, कोयला खदानों, तेल भंडारों, रासायनिक संयंत्रों और यहाँ तक कि घरेलू रसोई में भी।

- नियंत्रित रूप से आग जलाने का अभ्यास करना: इस प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण में सीमित रूप से आग लगाना शामिल है।

निष्कर्ष:

- हवाई में विनाशकारी वनाग्नि, विशेष रूप से माउई द्वीप पर जलवायु-संबंधित कारकों, ऐतिहासिक भूमि उपयोग परिवर्तनों और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देने को लेकर विचारों के संयोजन का परिणाम है।

- यह आग जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में वनाग्नि की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता के व्यापक मुद्दे को रेखांकित करती है।

- सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों का विनाश त्रासदी को और बढ़ाता है, क्योंकि ऐतिहासिक एवं पैतृक सह-संबंधों की हानि प्रभावित समुदायों पर गहराई से असर डालती है।