सामाजिक न्याय

जलवायु संवेदनशीलता का महिलाओं पर प्रभाव

- 15 Apr 2025

- 15 min read

प्रिलिम्स के लिये:जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), लैंगिक हिंसा, बीजिंग घोषणा और कार्यवाही के लिये मंच (1995) मेन्स के लिये:महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, महिलाओं को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के पैटर्न को संबोधित करना। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच (1995) के तीन दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 (बीजिंग+30 पर भारत की रिपोर्ट), लैंगिक समानता पर भारत की प्रगति की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है।

- हालाँकि, यह लैंगिक असमानता और जलवायु परिवर्तन के बीच बढ़ते अंतरसंबंध पर सीमित ध्यान देता है, जो एक ऐसा संबंध है जो विशेष रूप से ग्रामीण और जलवायु-संवेदनशील समुदायों की महिलाओं के लिये अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है।

बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच, 1995 क्या है?

और पढ़ें: बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच (1995)

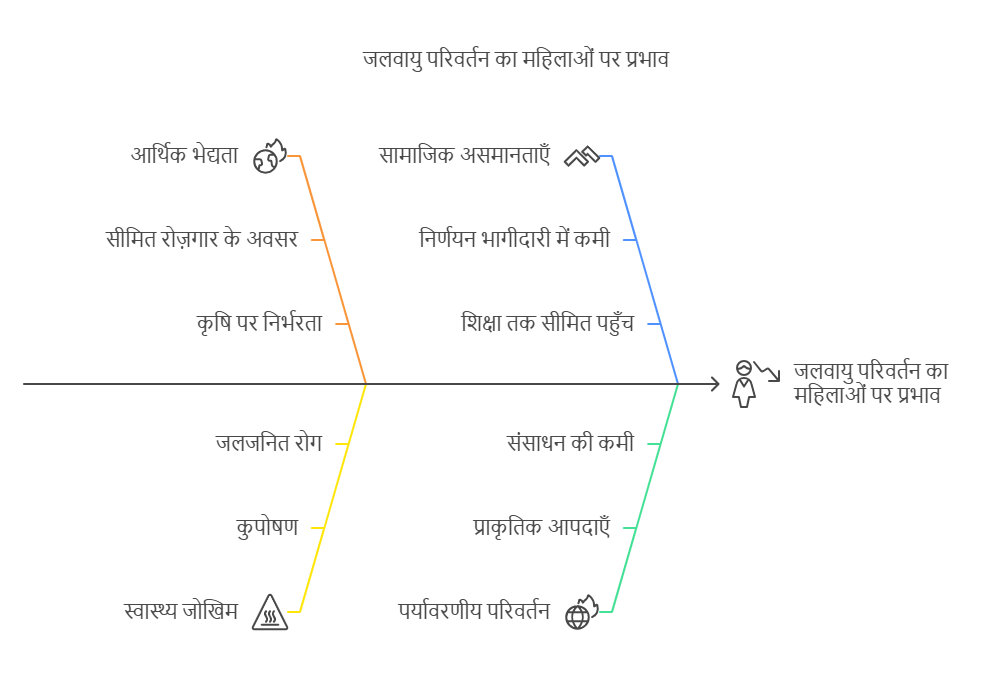

जलवायु परिवर्तन महिलाओं को किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है?

- जल संकट का लैंगिक बोझ: वैश्विक स्तर पर, 80% घरों में जल संग्रहण का दायित्व महिलाओं और लड़कियों पर है।

- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जल की कमी के कारण उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका कार्यभार बढ़ जाता है तथा शिक्षा और आय सृजन गतिविधियों के लिये समय सीमित हो जाता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2 अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं, जिससे महिलाओं और लड़कियों के लिये स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है।

- भारत में महिलाएँ प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलियन कार्यदिवस जल संचयन करने में व्यतीत करती हैं।

- स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव: सूखा और खाद्य असुरक्षा जैसी जलवायु-प्रेरित घटनाएँ महिलाओं में कुपोषण को बढ़ाती हैं, खाद्य असुरक्षित महिलाओं में एनीमिया से पीड़ित होने की संभावना 1.6 गुना अधिक होती है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, 15-49 वर्ष की 52.2% गर्भवती महिलाएँ एनीमिया से प्रभावित हैं।

- अत्यधिक गर्मी के कारण मृत शिशुओं के जन्म की संख्या बढ़ जाती है और मलेरिया, डेंगू और जीका जैसी बीमारियाँ फैलती हैं, जिससे मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।

- बढ़ते तापमान के कारण भारत में वर्ष 2090 तक घरेलू हिंसा के मामलों में 23.5% की वृद्धि हो सकती है, जो नेपाल और पाकिस्तान से भी अधिक है। IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में आपदाओं के दौरान और उसके बाद लैंगिक हिंसा, तस्करी और यौन हिंसा के अधिक जोखिम को उज़ागर किया गया है।

- आर्थिक प्रभाव: हीट स्ट्रेस और अनियमित वर्षा जैसी चरम मौसम की घटनाएँ कृषि उत्पादकता को कम करती हैं, जिससे विशेष रूप से कृषि में महिलाओं की आय में महत्त्वपूर्ण हानि होती है।

- जलवायु-जनित संसाधनों के अभाव (जैसे, जल, ईंधन) से महिलाओं का अवैतनिक देखभाल कार्य और बढ़ता है, जिसका वर्ष 2050 तक 8 घंटे/दिन से बढ़कर 8.3 घंटे/दिन होने का अनुमान है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सीमित होगी और लैंगिक असमानता में वृद्धि होगी।

- पर्यावरण पर निर्भर क्षेत्रों (जैसे, कृषि, वानिकी) में रोज़गार हानि की आशंका है, जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है।

- भारत के विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, तथा कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी केवल 15-20% है।

- जलवायु परिवर्तन वर्ष 2050 तक 158.3 मिलियन अधिक महिलाओं और लड़कियों को गरीबी की ओर उन्मुख कर सकता है, जो पुरुषों की तुलना में 16 मिलियन अधिक है।

- प्रवासन और विस्थापन: ग्रामीण महिलाएँ बाढ़, सूखे और अत्यधिक गर्मी के कारण जलवायु-प्रेरित संकटपूर्ण प्रवास के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप गर्भाशय-उच्छेदन (Hysterectomy), बाँझपन और मासिक धर्म संबंधी विकार जैसे प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वालों में 80% महिलाएँ हैं, जिससे प्रवास गलियारों (Migration Corridors) और शिविरों में उनके शोषण और लैंगिक हिंसा (GBV) का खतरा अधिक होता है।

- विस्थापन ने स्वदेशी और वन-निवासी महिलाओं (Forest-Dwelling Women) के हाशिये पर जाने को भी बढ़ा दिया है, जिनकी आजीविका भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, तथा वाणिज्यिक शोषण और जलवायु क्षरण के कारण उन पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

जलवायु आघात-सहनीयता और अनुकूलन में महिलाओं की भूमिका क्या है?

- पारंपरिक ज्ञान और खाद्य सुरक्षा: महिलाओं के पास संधारणीय कृषि और स्थानीय संसाधन प्रबंधन का गहन ज्ञान है।

- वे स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के अनुकूल जलवायु-प्रतिरोधी बीज किस्मों को संरक्षित करती हैं, जिससे अनिश्चित मौसम के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- उदाहरण: जनजातीय क्षेत्रों में, महिलाएँ फसल विविधता और पोषण की रक्षा हेतु देशी बीज बैंकों का संरक्षण करती हैं।

- महिलाओं के नेतृत्व वाली जलवायु पहल: संधारणीय कृषि से लेकर आपदा प्रतिक्रिया तक, जलवायु अनुकूलन प्रयासों में महिलाओं की भूमिका अग्रणी हो रही हैं।

- उदाहरण: ओडिशा के चक्रवात-प्रवण गंजम ज़िले में, महिलाएँ सामुदायिक आपदा तत्परता का नेतृत्व करती हैं, और प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता के रूप में कार्य करती हैं। उनके समूह पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और आजीविका बहाली पर भी कार्य करते हैं।

- इसके अतिरिक्त, नगरीय क्षेत्रों की महिलाएँ अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ग्रामीण और स्वदेशी महिलाएँ वन-आधारित आजीविका (जैसे, महुआ संग्रह) को संरक्षित करने, संसाधन संघर्षों का समाधान करने और जलवायु घटनाओं के कारण होने वाले संकटपूर्ण प्रवास को कम करने को प्राथमिकता देती हैं।

- समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: महिलाएँ ज़मीनी स्तर पर जल, वन और कृषि के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

- उदाहरण: राजस्थान में महिलाएँ जल संरक्षण और अनावृष्टि से राहत प्रदान करने में सहायता करने हेतु जोहड़ (पारंपरिक बावड़ी) के निर्माण कार्य में भाग लेती हैं।

- कृषि की संधारणीय पद्धतियाँ: देखभालकर्त्ता और कृषक के रूप में, महिलाएँ फसल विविधीकरण और जैविक कृषि जैसी पर्यावरण-अनुकूल कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिये अच्छी स्थिति में हैं।

- उदाहरण: कर्नाटक में कंप्यूटर इंजीनियर की वृत्ति छोड़ कर चंदन की कृषि करने वाली कविता मिश्रा ने संधारणीय और लाभकारी कृषि का एक सफल मॉडल पेश किया है।

- नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका: महिलाएँ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और ग्रामीण आजीविका में सुधार हेतु स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती हैं।

- उदाहरण: राजस्थान में, दूनी सहकारी डेयरी की महिलाएँ कार्यों को करने तथा स्वयं सहायता समूह चलाने के लिये सौर ऊर्जा का उपयोग करती हैं ।

महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु भारत क्या उपाय कर सकता है?

- जलवायु रूपरेखा में जेंडर संबंधी विषयों को महत्ता देना: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC), राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC) और स्थानीय जलवायु कार्य योजनाओं में जेंडर संबंधी विषयों को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- जलवायु परिवर्तन के जेंडर आधारित प्रभावों को समझने के लिये जेंडर-रेस्पोंसिव संकेतक और डेटा प्रणालियाँ विकसित करने, तथा नीतियों में महिलाओं की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

- जलवायु-उत्तरदायी बजट को प्राथमिकता: वास्तविक प्रभाव पर नज़र रखने और महिला-केंद्रित जलवायु पहलों के लिये संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु जेंडर-ऑडिटेड जलवायु बजट तैयार ग्रीनवाशिंग का परिवर्जन करना चाहिये।

- स्थानीय सहायता प्रणालियों की स्थापना: आपदा प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य सेवा, विधिक सहायता और प्रवास जागरूकता प्रदान करने के लिये स्थानीय जलवायु सहायता केंद्र स्थापित करने, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और विस्थापन को रोकने तथा अनुकूलन बढ़ाने के लिये विधिक रूप से उनकी भूमि और आवास अधिकारों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

- कौशल, आजीविका और नेतृत्व: जलवायु संवेदनशीलता को कम करने के उद्देश्य से गैर-कृषि कौशल को बढ़ावा देने और महिलाओं की आजीविका में विविधता लाना आवश्यक है।

- ग्रामीण महिलाओं को जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकें (जैसे, जलाभावसह फसल की खेती, जल संरक्षण पद्धतियाँ) और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ (जैसे, सौर पैनल संस्थापना) सीखने में मदद करने के लिये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाने चाहिये, जिससे वे अपनी आजीविका को अनुकूलित और विविधतापूर्ण बना सकें।

- महिलाओं के जलवायु सूचना के अभिगम में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को यथासमय और कार्रवाई योग्य जलवायु पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनियाँ और तत्परता योजनाएँ प्रदान करने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी और सामुदायिक रेडियो का उपयोग करने और जलवायु अनुकूलन में देखभालकर्त्ता और संसाधन प्रबंधक के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता देने की आवश्यकता है।

अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: जलवायु संकट को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लैंगिक असमानता को संबोधित करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लैंगिक-संवेदनशील जलवायु नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर और ज़मीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तीकरण कर, भारत एक अधिक स्थिति स्थापक, संधारणीय और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण कर सकता है, जिससे SDG 5 (लैंगिक समानता), SDG 13 (जलवायु कार्रवाई), SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 10 (न्यूनीकृत असमानता) जैसे प्रमुख सतत् विकास लक्ष्यों को अधिक सुगमता से प्राप्त किया जा सकेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. महिलाओं की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन में जेंडर-सेंसिटिव नीतियों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. “महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न. "महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये।" टिप्पणी कीजिये। (2013) |