धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण | 19 Jun 2024

प्रिलिम्स के लिये:धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR), जलीय दाब, भूजल मेन्स के लिये:धान की प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि के लाभ और मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

पंजाब सरकार धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसे धान की खेती की 'टार-वाटर' (Tar-Wattar) तकनीक भी कहा जाता है, जो पारंपरिक रोपाई की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है।

- हालाँकि पंजाब में DSR को अपनाने की गति धीमी रही है, वर्ष 2023 में केवल 1.73 लाख एकड़ (धान की खेती में प्रयोग होने वाले खेतों के 79 लाख एकड़ में से) में इस तकनीक का उपयोग किया गया।

धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) क्या है?

- धान की रोपाई तकनीक:

- इस तकनीक में किसान नर्सरी तैयार करते हैं, जहाँ सबसे पहले बीज बोए जाते हैं।

- 25-35 दिनों के बाद, युवा पौधों को उखाड़कर मुख्य खेत में पुनः रोप दिया जाता है।

- यह विधि श्रम और जल की अधिक खपत वाली है, यह उपज को अधिकतम करने तथा बेहतर फसल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिये जानी जाती है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 25-27 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है।

- धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR):

- इस विधि में नर्सरी की तैयारी या रोपाई शामिल नहीं है।

- DSR में पूर्व से अंकुरित बीजों को ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन द्वारा रोपाई से लगभग 20-30 दिन पहले प्रत्यक्ष रूप से खेत में डाला जाता है।

- बीजारोपण प्रक्रिया से पहले खेत को सिंचित और समतल किया जाता है, जिसे सीड ड्रिल या लकी सीडर का उपयोग करके किया जाता है।

- बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक घोल में भिगोकर उपचारित किया जाता है।

- पहली सिंचाई, बुवाई के 21 दिन बाद की जाती है।

- DSR की सफलता हेतु मृदा की विशेषताएँ:

- मृदा का संघटन: यह सघन या मध्यम से लेकर भारी मृदा हेतु अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें मृदा की अधिकता एवं रेत की मात्रा में कमी के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है।

- पंजाब की केवल 20% मृदा ही कम सघन है।

- मृदा में लौह तत्त्व: इसके लिये मृदा में पौधों के लिये उपलब्ध लौह तत्त्व प्रचुर मात्रा में होने के साथ खरपतवार न्यूनतम होना चाहिये।

- लौह तत्त्व की कमी के कारण एक महीने के बाद इस फसल की रोपाई की आवश्यकता हो सकती है, जिससे DSR से होने वाले श्रम-बचत लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

- ऑक्सीकृत आयरन (भूरे रंग का) के बजाय, यदि आवश्यक हो तो पूरक के रूप में फेरस आयरन (हरे रंग का, गैर-ऑक्सीकृत) का उपयोग करना चाहिये।

- मृदा का संघटन: यह सघन या मध्यम से लेकर भारी मृदा हेतु अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें मृदा की अधिकता एवं रेत की मात्रा में कमी के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है।

DSR तकनीक के लाभ:

- जल के उपयोग में कमी आना:

- DSR तकनीक से परंपरागत विधि की तुलना में जल के उपयोग को 15-20% तक कम किया जा सकता है, जिसमें प्रति किलोग्राम चावल के उत्पादन हेतु 3,600 से लेकर 4,125 लीटर जल की आवश्यकता होती है।

- पारंपरिक तरीकों में 25 से 27 बार सिंचाई की आवश्यकता की तुलना में DSR तकनीक में 15-18 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है।

- श्रम की कम आवश्यकता:

- पारंपरिक रोपाई विधि (जिसमें धान के पौधों को उखाड़कर मुख्य खेत में फिर से रोपना पड़ता है) की तुलना में इसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है।

- परिपक्वता अवधि कम होना:

- DSR तकनीक का उपयोग करके उगाई गई फसलें, पारंपरिक तरीके से उगाई गई फसलों की तुलना में 7-10 दिन पहले पक जाती हैं। इससे किसानों को धान की पराली का प्रबंधन करने हेतु अधिक समय मिल जाता है।

- मृदा स्वास्थ्य में सुधार:

- DSR तकनीक से मृदा में कम हस्तक्षेप होने से यह मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरता को बनाए रखने में सहायक हो सकती है क्योंकि पारंपरिक विधि में अधिक जुताई की आवश्यकता होती है।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी:

- पडलिंग में मृदा को जल संतृप्त करना और उसके बाद जुताई अथवा हैरोइंग जैसी तकनीकों के माध्यम से यांत्रिक रूप से खंडित करना शामिल है।

- पारंपरिक रोपाई विधि में मृदा को दलदली (पडलिंग) किया जाता है, जिससे मीथेन नामक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित होती है।

- DSR तकनीक में पडलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे मीथेन उत्सर्जन कम हो जाता है।

चावल/धान

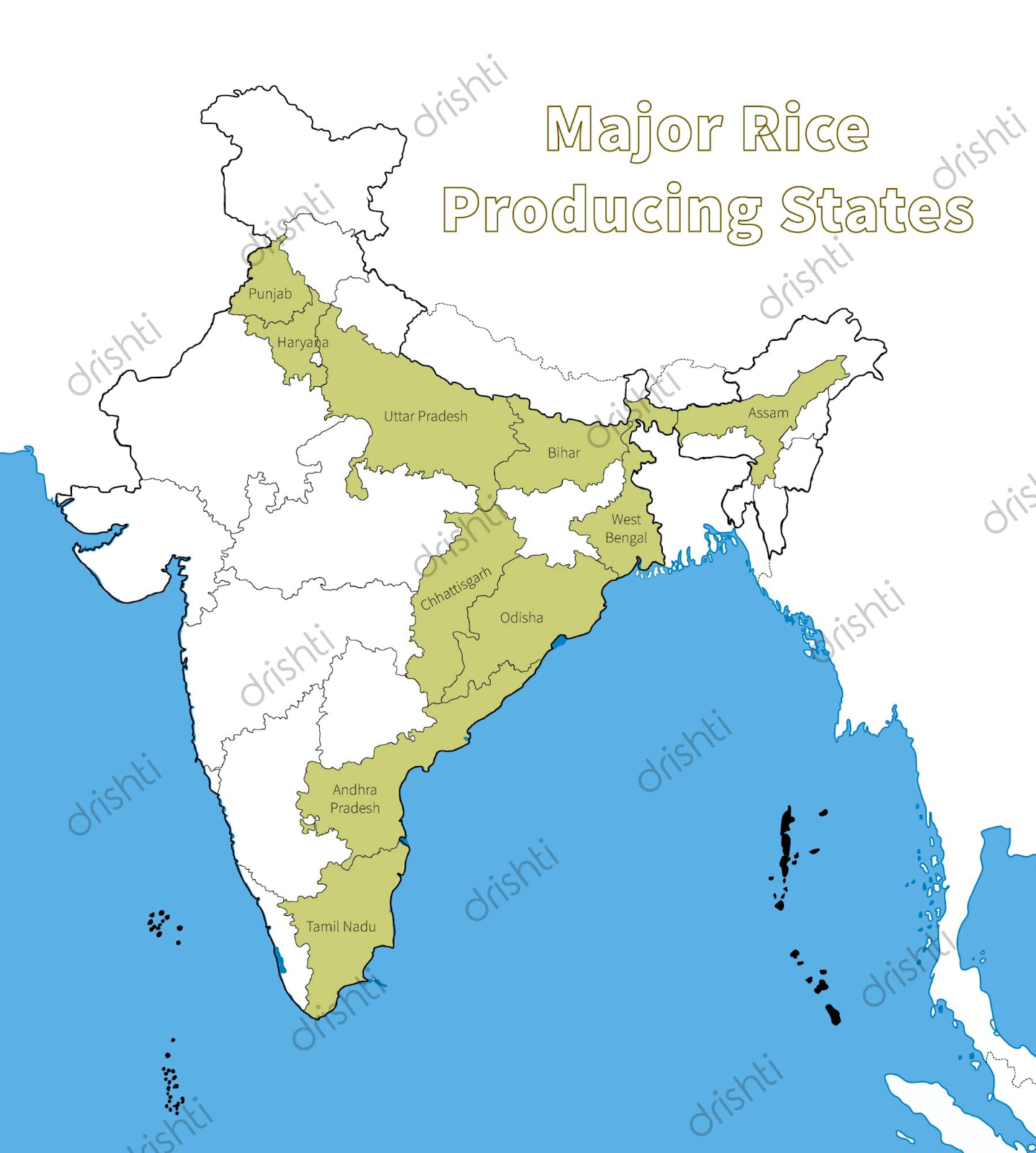

- चावल भारत की अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन है।

- यह एक खरीफ फसल है जिसके लिये उच्च तापमान (25°C से ऊपर) एवं उच्च आर्द्रता के साथ 100 से.मी. से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है।

- दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की दो या तीन फसलें उगाई जाती हैं।

- पश्चिम बंगाल में किसान चावल की तीन फसलें उगाते हैं जिन्हें 'औस', 'अमन' एवं 'बोरो' कहा जाता है।

- भारत में कुल फसली क्षेत्र का लगभग एक-चौथाई क्षेत्र चावल की खेती में प्रयोग किया जाता है।

- अग्रणी उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब।

- उच्च उपज वाले राज्य: पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल।

- चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

DSR तकनीक से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- रियायती बिजली: पंजाब के किसानों द्वारा DSR अपनाने से झिझकने का एक बड़ा कारण सब्सिडी युक्त या मुफ्त बिजली की उपलब्धता है, जो DSR जैसी जल-बचत तकनीकों को अपनाने के प्रोत्साहन को कम कर देता है।

- खरपतवार वृद्धि: पारंपरिक तरीकों में, पौधे प्रारंभ से ही खरपतवार से लंबे होते हैं, जबकि DSR में, पौधे एवं खरपतवार दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जिससे कटाई में समस्या होती है और साथ ही जनशक्ति का उपयोग करके खरपतवार हटाने की लागत भी बढ़ जाती है।

- जागरूकता का अभाव: DSR के लाभों के बारे में जागरूकता तथा मार्गदर्शन अपर्याप्त है। किसान DSR से होने वाली पैदावार के बारे में अनिश्चित हैं, क्योंकि मृदा के प्रकार के आधार पर परिणाम अलग-अलग होते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

- लागत: DSR मशीनों की उच्च लागत एक महत्त्वपूर्ण बाधा है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिये।

- इसके अतिरिक्त, DSR को अपनाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुशल प्रवासी मज़दूरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो रोज़गार के लिये पारंपरिक धान रोपाई पर निर्भर हैं।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार को जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके इस रणनीति को आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिये। किसान सखी अथवा किसान मित्र DSR के संबंध में जानकारी प्रसारित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। राज्य सरकारें DSR सीडर मशीनों पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं और साथ ही DSR पद्धति से कृषि करने वाले प्रत्येक एकड़ के लिये वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही हैं। अंततः यह सिचाई, बिजली और श्रम पर सरकार की नीतियाँ DSR को बढ़ावा देने में प्रमुख चालक होंगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। किसानों के बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं, सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. कृषि में शून्य जुताई के क्या-क्या लाभ हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |