भारतीय राजव्यवस्था

अनुच्छेद 356 और न्यायिक सक्रियतावाद

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में अनुच्छेद-356 और हाल में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर सुनवाई की मांग व इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ:

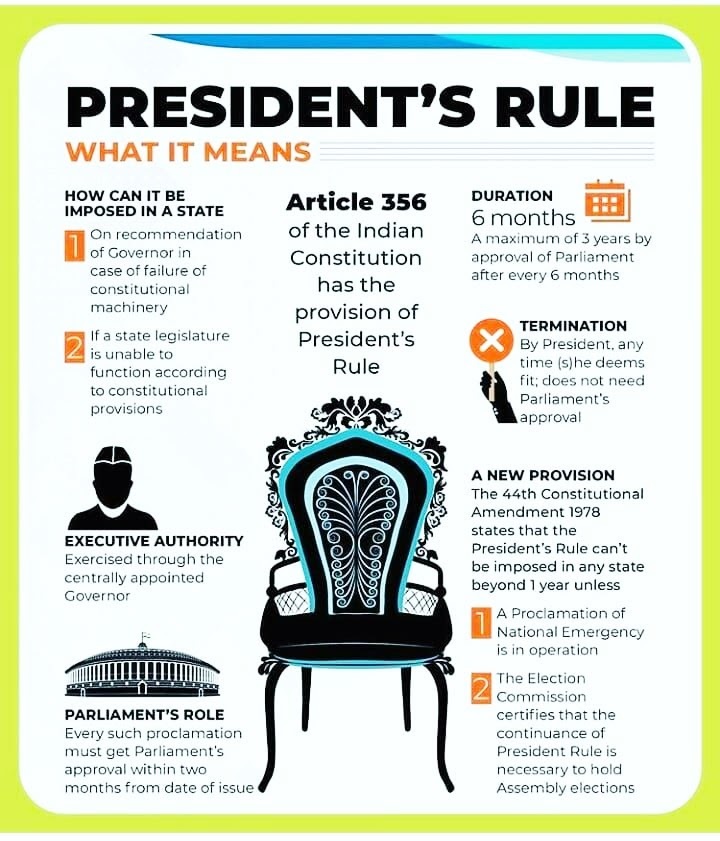

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जिसमें उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार में संवैधानिक मशीनरी की विफलता (Consitutional Breakdown) के संदर्भ में स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायिक जाँच करने की बात कही थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इस आदेश को स्पष्ट रूप से न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) के मामले के रूप में देखा जा सकता है। "संवैधानिक टूट" या ‘संवैधानिक मशीनरी की विफलता’ के मुद्दों को संविधान के अनुच्छेद-356 के तहत निपटाया जाता है, हालाँकि अनुच्छेद-356 के आह्वान का विशेषाधिकार कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, न कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का।

हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका और एक निर्वाचित सरकार के बीच चल रहे गतिरोध में हस्तक्षेप किया जाना सही है, परंतु आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का यह आदेश न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद-356 के उपयोग या इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को बढ़ा देता है।

इसे देखते हुए संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि अनुच्छेद-356 के दुरुपयोग को रोका जा सके और भारतीय संघवाद को इसकी पूर्ण भावना के साथ मज़बूत किया जा सके।

अनुच्छेद-356: पृष्ठभूमि

- डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में अनुच्छेद-356 को संविधान के एक मृत/अनाम पत्र (Dead Lettter) की संज्ञा देने और भविष्य में कभी इसका प्रयोग न किये जाने के अनुमान के विपरीत संविधान के लागू होने के बाद से अब तक 125 से अधिक मौकों पर इसका प्रयोग/दुरुपयोग किया जा चुका है।

- लगभग सभी मामलों में इसका प्रयोग राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बजाय राजनीतिक हितों के लिये किया गया था।

- पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद-356 का प्रयोग 27 बार किया और अधिकांश मामलों में इसका प्रयोग राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति या समर्थन की वापसी आदि के आधार पर बहुमत वाली सरकारों को हटाने के लिये किया गया था।

- वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसने भी प्रतिशोध के रूप में 9 काॅन्ग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया।

- वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनः वापसी के बाद उन्होंने एक ही बार में विपक्षी दल द्वारा शासित नौ राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया।

- इसके बाद भी चुनी गई सरकारों ने इस अनुच्छेद का दुरुपयोग इसी प्रकार जारी रखा।

अनुच्छेद-356 और सुरक्षा उपाय:

- वर्ष 1994 के एस. आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये फैसले ने वर्षों से चली आ रही उस परंपरा को समाप्त कर दिया जिसके तहत यह मान लिया गया था कि अनुच्छेद-356 का उपयोग वास्तव में न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर था। गौरतलब है कि इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 1977 के राजस्थान सरकार बनाम भारतीय गणराज्य मामले में स्थापित किया गया था।

- एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने राज्य सरकारों को भंग करने की शर्तों और इसकी प्रक्रिया को भी निर्धारित किया।

- एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ ने कड़ी शर्तों के साथ अनुच्छेद-356, जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है, के दायरे को निर्धारित किया।

- इसके तहत यह पता लगाना कि क्या राज्य में ऐसी वस्तुगत स्थितियाँ मौजूद हैं जो राज्य में शासन की प्रक्रिया को असंभव बनाती हैं और इस प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा के लिये भेजे जाने से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित करने की अनिवार्यता शामिल है।

आगे की राह:

- न्यायपालिका का उत्तरदायित्व: न्यायपालिका को स्वयं ही यह समझना चाहिये कि न्यायिक सक्रियता एक दुर्लभ अपवाद के रूप में अच्छी हो सकती है, परंतु एक अतिसक्रिय कार्यकर्त्ता के रूप में न्यायपालिका न तो देश के लिये अच्छी है और न ही न्यायपालिका के लिये।

- राज्यपाल की भूमिका: एक लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने और संघवाद की भावना को मज़बूत करने के लिये किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अपने विवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते समय न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं कुशलता से कार्य किया जाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

- इस संदर्भ में सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह से अनुसरण किया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये और राज्यपाल की नियुक्ति की शर्तों के साथ राज्यपाल के लिये एक निश्चित कार्यकाल का निर्धारण किया जाना चाहिये।

- गौरतलब है कि वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न ही उसका एजेंट है।

- राष्ट्रपति की सक्रियता की आवश्यकता: भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता और सुझाव के प्रति बाध्य होता है, हालाँकि अनुच्छेद-356 के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर सकता है।

- उदाहरण के लिये पूर्व राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने अक्तूबर 1977 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार के खिलाफ मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को दो बार यह कहते हुए लौटा दिया था कि राज्य में इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना संवैधानिक रूप से असंगत होगा।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित किया जाना यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कानूनी हस्तक्षेप के प्रयासों को सीमित किया जाए। हालाँकि अनुच्छेद-356 के बार-बार होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यापक संवैधानिक संशोधन के साथ मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।

अभ्यास प्रश्न: अनुच्छेद-356 के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारतीय संविधान में व्यापक सुधार किये जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।