भूगोल

कोलकाता बंदरगाह का महत्त्व

प्रीलिम्स के लिये:कोलकाता बंदरगाह मेन्स के लिये:कोलकाता बंदरगाह का ऐतिहासिक महत्त्व |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2020 कोलकाता बंदरगाह की स्थापना का 150वाँ वर्ष है।

- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलने संबंधी घोषणा युवा दिवस (12 जनवरी) के अवसर पर कोलकाता में की गई।

कोलकाता पोर्ट का इतिहास:

- 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने पहली बार इस बंदरगाह के वर्तमान स्थान का उपयोग अपने जहाज़ों को आश्रय देने के लिये किया था, क्योंकि हुगली नदी कोलकाता के ऊपरी क्षेत्र नौवहन के लिये असुरक्षित थे।

- माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी और प्रशासक जॉब चारनॉक ने वर्ष 1690 में इस स्थान पर एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी।

- यह क्षेत्र तीन तरफ से जंगल से घिरे होने के कारण दुश्मन के आक्रमणों से सुरक्षित माना जाता था।

- वर्ष 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दासता के उन्मूलन के बाद इस बंदरगाह का उपयोग लाखों भारतीयों को गिरमिटिया मज़दूर के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शासित विभिन्न दूरदराज़ के स्थानों पर भेजने के लिये किया गया था।

- जैसे-जैसे कोलकाता का आकार और व्यापारिक महत्व बढ़ा, यहाँ के व्यापारियों ने 1863 में एक पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की मांग की।

- वर्ष 1866 में औपनिवेशिक सरकार ने एक नदी ट्रस्ट (River Trust) का गठन किया लेकिन यह जल्द ही विफल हो गया और इस पोर्ट का प्रशासनिक अधिकार फिर से सरकार ने ले लिया।

- अंततः वर्ष 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता पोर्ट अधिनियम (1870 का 5वाँ अधिनियम) पारित किया गया और यहाँ कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के कार्यालय का निर्माण हुआ।

- वर्ष 1892 में कोलकाता के खिदिरपुर में बंदरगाह का निर्माण किया गया। खिदिरपुर में दूसरे बंदरगाह का निर्माण वर्ष 1902 में हुआ था।

- कुछ समय बाद पोर्ट पर सामान की आवाजाही अधिक होने के कारण केरोसिन की अधिक आवश्यकता हुई जिसके फलस्वरूप वर्ष 1896 में कोलकाता के बज-बज (Budge Budge) में एक पेट्रोलियम घाट का निर्माण हुआ।

- वर्ष 1925 में, मालवाहक यातायात को समायोजित करने के लिये गार्डन रीच नामक गोदीबाड़े की स्थापना की गई।

- वर्ष 1928 में किंग जॉर्ज नामक एक नए डॉक का निर्माण किया गया। वर्ष 1973 में इसका नाम नेताजी सुभाष डॉक (Netaji Subhash Dock) रख दिया गया।

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा इस बंदरगाह पर बमबारी की गई थी।

- स्वतंत्रता के बाद मुंबई, कांडला, चेन्नई और विशाखापत्तनम बंदरगाहों का उपयोग मालवाहक यातायात के लिये किये जाने के कारण कोलकाता बंदरगाह ने अपना प्रमुख स्थान खो दिया।

- वर्ष 1975 में मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 (Major Port Trusts Act, 1963) के लागू होने के बाद बंदरगाह के आयुक्तों का इस पर नियंत्रण समाप्त हो गया।

कोलकाता बंदरगाह के सामने प्राकृतिक चुनौतियाँ:

(Natural challenges facing Kolkata Port)

- कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किमी. की दूरी पर स्थित है।

- यह हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग माना जाता है।

- इस मार्ग को वर्ष भर नौवहन योग्य बनाए रखने के लिये निष्कर्षण (Dredging) संबंधी गतिविधियाँ चलती रहतीं हैं।

- वर्ष 1975 में निर्मित फरक्का बैराज ने इस बंदरगाह की समस्या को तब काफी कम कर दिया जब गंगा के पानी को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की तरफ मोड़ दिया गया।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय विरासत और संस्कृति

मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ

चर्चा में क्यों :

हाल ही में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले के मोगलमारी में हुई खुदाई से प्राप्त मिट्टी की बनी तख्तियों पर लिखे गए अभिलेखों के प्रारंभिक अध्ययन में मध्ययुगीन काल के दो बौद्ध मठों की पुष्टि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मोगलमारी से प्राप्त इस मठों की पहचान मुगलयिकविहारिका (Mugalayikaviharika) और यज्ञपींडिकमहाविहार (Yajñapindikamahavihara) के रूप में की गयी है।

- मोगलमारी से प्राप्त ये मठ छठीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कार्यात्मक थे। एक ही परिसर में एक ही अवधि के दो मठों की उपस्थिति पूर्वी भारत में अद्वितीय है।

- ह्वेनसांग के रूप में प्रसिद्ध चीनी यात्री जुआनज़ैंग, (Xuanzang) जिन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की, ताम्रलिप्ता (निकटवर्ती पूर्ब मेदिनीपुर ज़िले में स्थित वर्तमान तामलुक) की सीमा के भीतर 'दस बौद्ध मठों' की उपस्थिति का उल्लेख किया था।हालाँकि उसने किसी विशिष्ट नाम या स्थान का उल्लेख नहीं किया था।

- ह्वेनसांग द्वारा उल्लेखित मठों में से कम-से-कम दो की पहचान बौद्ध मठों के रूप में की जा सकती है क्योंकि यह बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात है कि बौद्ध मठों में एक निश्चित पदानुक्रम है- महाविहार, विहार और विहारिका, जो प्राप्त शिलालेखों में परिलक्षित होता है।

- खुदाई के दौरान उत्कीर्ण मुहरों के छह छोटे टुकड़े प्राप्त किये गए जिनमें से प्रत्येक पर हिरण-धर्म-चक्र प्रतीकों के साथ अक्षरों का एक समूह उत्कीर्ण था।

- प्राप्त शिलालेख संस्कृत लिपि में हैं जो बाद की उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपि और प्रारंभिक सिद्धमातृका लिपि के बीच एक संक्रमणकालीन चरण में है।

- मुगलयिकविहारिका का नाम आधुनिक मोगलमरी से समानता रखता है तथा यज्ञपिंडिकामहाविहार का पहला नाम, यज्ञीय रूप से 'यज्ञ का स्थान' है के रूप में महत्त्व रखता है।

ब्राह्मी और सिद्धमातृका लिपि

- सबसे पुराना शिलालेख 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का है जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है।

- इनमें मौर्यकालीन सम्राट अशोक के शिलालेख शामिल हैं, जिनके अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं।

- छठीं शताब्दी के उतरार्द्ध में, ब्राह्मी एक गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई, जिसे सिद्धमातृका या कुटलिया के नाम से जाना जाता है।

स्रोत :द हिंदू

शासन व्यवस्था

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका

प्रीलिम्स के लिये:अनुच्छेद- 131 व 256 से संबंधित प्रावधान मेन्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता व इसके निहितार्थ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

प्रमुख बिंदु:

- यह याचिका संविधान के अनुच्छेद- 131 के प्रावधानों को आधार बनाकर दायर की गई है।

- केरल सरकार द्वारा दायर की गई इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद- 14 (विधि के समक्ष समता), अनुच्छेद- 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद- 25 (अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता) के सिद्धांतो का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए।

- केरल ने याचिका दायर करते हुए कहा कि CAA का अनुपालन करने के लिये अनुच्छेद- 256 के तहत राज्यों को बाध्य किया जाएगा, जो "स्पष्ट रूप से एकपक्षीय, अनुचित, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य होगा।

क्या हैं अनुच्छेद- 131 के प्रावधान?

- इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढाँचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्राप्त है। ये विवाद निम्नलिखित हैं-

- केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच, या

- केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक ओर होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी ओर होना, या

- दो या अधिक राज्यों के बीच।

- किसी विवाद में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का ) ऐसा कोई प्रश्न निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहाँ अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। [परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्त्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है की उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।]

अनुच्छेद- 256 के अंतर्गत प्रावधान

- प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

अनुच्छेद- 131 के प्रयोग से संबंधित पूर्ववर्ती निर्णय:

- वर्ष 2012 में अनुच्छेद- 131 के प्रयोग से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य अनुच्छेद- 131 के अंतर्गत उपबंधित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता।

- वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य वाद में निर्णय देते हुए अपने पूर्ववर्ती निर्णय से असहमति व्यक्त की और विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित इस वाद को सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ को स्थानांतरित कर दिया।

- केरल ने यह याचिका वर्ष 2013 के झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य वाद पर आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाते हुए दायर की है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सामाजिक न्याय

बाल मृत्यु दर से संबंधित यूनिसेफ की रिपोर्ट

प्रीलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ‘लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी’ नामक रिपोर्ट मेन्स के लिये:यूनिसेफ द्वारा जारी ‘लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी’ नामक रिपोर्ट के आधार पर भारत में बाल मृत्यु दर की स्थिति |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) ने ‘लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी’ (Levels and Trends in Child Mortality) नामक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र का ‘इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टीमेशन’ (The United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation- UN IGME) बच्चों और किशोर युवाओं की मृत्यु दर से संबंधित वार्षिक आँकड़े तैयार करता है।

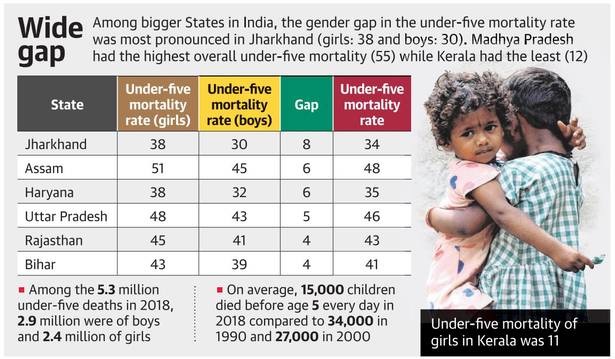

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में वैश्विक रुझानों के विपरीत भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में अधिक है।

- लड़कियों की तुलना में लड़कों की औसतन 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु की संभावना अधिक होती है परंतु भारत में यह प्रवृत्ति प्रतिबिंबित नहीं होती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में कम देशों में बाल मृत्यु दर के मामलों में लैंगिक असमानता देखी गई है।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में स्थित देशों में 5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु का खतरा अधिक रहता है।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में पूरे विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में से आधी मौतें इन पाँच देशों- भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इथियोपिया में हुई।

- विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में से लगभग एक-तिहाई बच्चों की मृत्यु भारत और नाइजीरिया में होती है।

- पिछले दो दशक में बाल उत्तरजीविता में अच्छी प्रगति के बावजूद वर्ष 2018 में हर पाँच सेकंड में एक बच्चे या किशोर की मृत्यु हुई।

- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2018 में बच्चों और किशोरों की कुल मौतों में से 85% (लगभग 5.3 मिलियन) मौतें जीवन के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान हुईं। इनमें से 2.5 मिलियन (47%) मौतें जीवन के प्रथम माह के दौरान, 1.5 मिलियन (29%) मौतें जीवन के प्रथम से ग्यारहवें माह के दौरान, 1.3 मिलियन (29%) मौतें एक से चार वर्ष के दौरान और 0.9 मिलियन मौतें पाँच से ग्यारहवें वर्ष के बीच हुईं।

- वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, वर्ष 2019 से 2030 के बीच 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10 मिलियन और 5 वर्ष से कम उम्र के 52 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

- भारत में बाल मृत्यु के अधिकांश मामले नवजात मृत्यु से संबंधित हैं।

- नवजातों की मृत्यु का कारण समय पूर्व जन्म, अंतर्गर्भाशयी संबंधी घटनाएँ और नवजातों में होने वाला संक्रमण है।

- नवजात अवधि के बाद होने वाली मौतों का प्रत्यक्ष कारण डायरिया (Diarrhoea) और निमोनिया (Pneumonia) है।

- भारत में प्रति 1,000 बच्चों के जन्म पर 23 नवजातों की मृत्यु होती है।

- भारत की नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System- SRS), 2017 के अनुसार, भारत में उच्चतम नवजात मृत्यु दर वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश हैं, जहाँ प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर क्रमशः 32, 33 और 30 नवजातों की मृत्यु होती है।

- झारखंड, बिहार और उत्तराखंड में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल देखा गया।

- ‘बर्डन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी’ (The burden of child mortality) के संदर्भ में उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर वाला राज्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक बच्चे जन्म लेते हैं तथा सर्वाधिक नवजातों की मृत्यु होती है।

- बर्डन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी को किसी राज्य की मृत्यु दर (बाल मृत्यु दर का अनुपात) और अनुमानित जनसंख्या (वार्षिक जन्मों की कुल संख्या) के आधार पर अनुमानित किया जाता है।

भारत में उचित उपायों को अपनाकर बाल मृत्यु को रोकने के लिये तेज़ी से प्रयास की तत्काल आवश्यकता है। नवजात शिशुओं की मृत्यु को उच्च गुणवत्ता वाली प्रसवपूर्व देखभाल, जन्म के समय कुशल देखभाल, माँ और बच्चे के जन्म के बाद उचित देखभाल से रोका जा सकता है।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था

सोने के आभूषणों के लिये हॉलमार्किंग आवश्यक

प्रीलिम्स के लिये:भारतीय मानक ब्यूरो, हॉलमार्क मेन्स के लिये:स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग का महत्त्व |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्वर्ण आभूषणों या स्वर्ण कलाकृतियों को बेचने के लिये उनकी हॉलमार्किंग (Hallmarking) को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है।

प्रमुख बिंदु:

- उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा यह घोषणा सोने के गहने या कलाकृतियों को खरीदते समय उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिये की गई है।

- ज्वैलर्स को अधिसूचना पर कार्यान्वयन के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि ज्वैलर्स/खुदरा विक्रेता अपने पुराने/मौजूदा स्टॉक को क्लियर कर सकें तथा भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS) के साथ खुद को पंजीकृत कर सकें।

- वर्तमान में देश में कुल 28,849 ज्वैलर्स ही BIS के साथ पंजीकृत हैं।

- इसके क्रियान्वयन के लिये BIS अपने हॉलमार्किंग केंद्रों का विस्तार करेगा तथा प्रत्येक ज़िले में एक BIS केंद्र स्थापित किया जाएगा ।

- 15 जनवरी, 2020 से अधिसूचना लागू होने के बाद सोने के आभूषणों को केवल तीन श्रेणियों- 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट में ही बेचा जा सकेगा।

- इससे पहले 9 कैरेट की श्रेणी में भी आभूषण बेचे जाते थे।

- हॉलमार्किंग मानकों का पालन न करने वाले ज्वैलर्स जो बिना हॉलमार्क के स्वर्ण निर्मित वस्तुओं को बेचेंगे उन ज्वैलर्स पर 1 लाख रुपए या स्वर्ण वस्तु की कीमत का 5 गुना ज़ुर्माना लगाया जाएगा।

BIS हॉलमार्क :

- यह सोने के साथ-साथ चाँदी के आभूषणों के लिये एक हॉलमार्किंग प्रणाली है जो धातु की शुद्धता को प्रमाणित करती है।

- यह प्रमाणित करता है कि आभूषण (स्वर्ण/चाँदी) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं ।

- सोने के आभूषणों के लिये हॉलमार्किंग की BIS प्रणाली अप्रैल 2000 में शुरू की गई ।

- BIS हॉलमार्क युक्त सोने के आभूषणों की पहचान के चार घटक होते हैं-

- BIS लोगो (The BIS logo)

- ज्वैलर्स का लोगो/कोड (Logo/Code of the Jeweller)

- परख केंद्र का लोगो (Logo of the Assaying Centre)

- सोने की शुद्धता (Purity of Gold)

स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

पुलिस: कमिश्नरी प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ तथा नोएडा के लिये पुलिसिंग की कमिश्नरी प्रणाली (Commissionerate System) को पायलट परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।

- कमिश्नरी प्रणाली पुलिस अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण शक्तियों से सुसज्जित करेगी जिसमें कार्यकारी शक्तियों के अतिरिक्त दांडिक शक्तियाँ भी शामिल हैं।

कमिश्नरी प्रणाली से तात्पर्य

- संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है, अर्थात् प्रत्येक राज्य इस विषय पर विधि का निर्माण कर विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं।

- ज़िला स्तर पर विधि-व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिये ज़िलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के रूप में ‘नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था’ को अपनाया गया।

- समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के कारण महानगरों (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र) में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिये ज़िला स्तर पर संचालित ‘नियंत्रण की यह दोहरी व्यवस्था’ अप्रासंगिक प्रतीत होने लगी, ऐसी स्थिति में पुलिसिंग के प्रभावी निष्पादन तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में गति लाने हेतु कमिश्नरी प्रणाली को अपनाया गया।

- कमिश्नरी प्रणाली में, पुलिस आयुक्त (Commissioner Of Police) एकीकृत पुलिस कमांड संरचना का प्रमुख होता है, जो महानगर में विधि-व्यवस्था के संचालन के लिये उत्तरदायी और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है।

- पुलिस आयुक्त को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा पुलिस उपायुक्त द्वारा कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान की जाती है।

नई व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त अधिकार

- पुलिस आयुक्त के पास कार्यकारी और दांडिक शक्तियों के साथ-साथ विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंस ज़ारी करने की भी शक्तियाँ होंगी।

- पुलिस आयुक्त को अब दंड प्रक्रिया संहिता (Code Of Criminal Procedure-CRPC) के अंतर्गत दांडिक शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएँगी, जो अभी तक ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को प्राप्त थी।

- इसके अंतर्गत CRPC की धारा 107-16, 144, 109, 110, 145 का क्रियान्वयन पुलिस आयुक्त कर सकेंगे।

- होटल के लाइसेंस, बार लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस भी अब पुलिस द्वारा दिये जाएंगे। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन की अनुमति देने और न देने की शक्ति भी पुलिस के हाथों में संकेंद्रित होगी।

- दंगे की स्थिति में लाठीचार्ज होना चाहिये या नहीं, अगर बल प्रयोग हो रहा है तो कितना बल प्रयोग किया जाएगा इसका निर्णय भी अब पुलिस ही करेगी।

- कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद ज़िलाधिकारी तथा उप ज़िलाधिकारी को प्राप्त कार्यकारी और दांडिक शक्तियाँ पुलिस को मिल जाएंगी जिससे पुलिस शांति भंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक लगा सकेगी।

अन्य राज्यों में पुलिसिंग की व्यवस्था

- बिहार, मध्य प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर शेष भारत के लगभग 71 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है।

- अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया तत्त्पश्चात् बाम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू किया गया।

- वर्ष 1978 में दिल्ली पुलिस ने भी कमिश्नरी प्रणाली को अपना लिया।

- वर्ष 1978 में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमिश्नरी प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया परंतु अंतिम रूप से सफल नही हो पाया।

कमिश्नरी प्रणाली की समस्या

- पुलिसिंग की इस प्रणाली में कई अच्छाइयाँ होने के बावजूद इसके निरंकुश होने का डर बना रहता है।

- इस व्यवस्था में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने का भी अंदेशा है।

- पुलिस विभाग पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप भी लगता रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिसिंग की यह व्यवस्था मानवाधिकारों पर संकट के रूप में भी देखी जा रही है।

आगे की राह

- वर्तमान समय में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, आदेश की एकता तथा निर्णय निर्माण में गति के लिये पुलिसिंग की इस व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है।

- अन्य महानगरों में इस प्रणाली की सफलता दर इसकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है।

- यह व्यवस्था पुलिस आयुक्त के नियंत्रण में कार्य करेगी, अतः इस व्यवस्था के निरंकुश होने की संभावना नगण्य है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

डेटा पॉइंट : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, 2018

संदर्भ:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau- NCRB) द्वारा वर्ष 2018 के अपराध संबंधी रिपोर्ट के आँकड़े जारी किये गए।

मुख्य बिंदु:

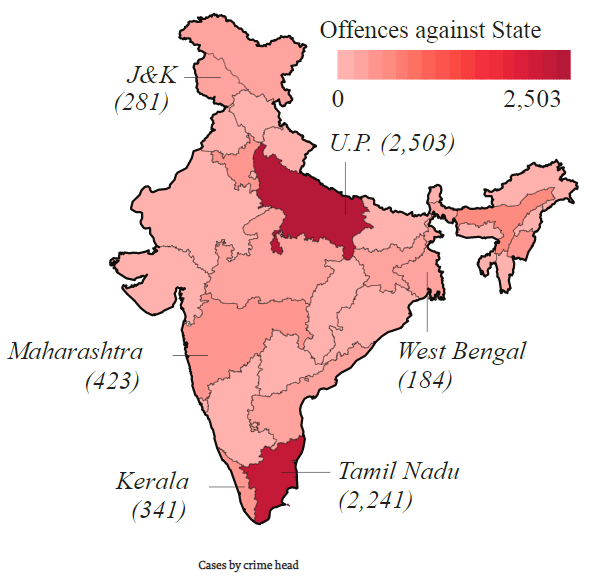

- इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विरुद्ध अपराध (Offences Against the State) के मामलों में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 5% की कमी आई है।

- इसके तहत वर्ष 2018 में राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में कुल 8,536 मामले दर्ज किये गए।

- इस श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किये गए, जबकि सिक्किम में इस श्रेणी के सबसे कम मामले दर्ज किये गए।

- इसके अतिरिक्त देश विरोधी तत्त्वों द्वारा किये गए आपराधिक मामले वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में बढ़े हैं।

राज्य-वार आँकड़े (State-Wise Split):

- राज्य के विरुद्ध हुए अपराधों के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश (2,503) तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु (2,241) था।

- इस श्रेणी में सबसे कम मामले सिक्किम (3) राज्य में दर्ज किए गए।

- अविभाजित जम्मू और कश्मीर में इस श्रेणी के 281 मामले दर्ज किये गए।

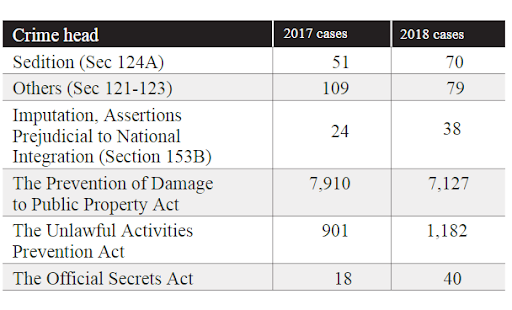

विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज मामले (Cases by Crime Heads):

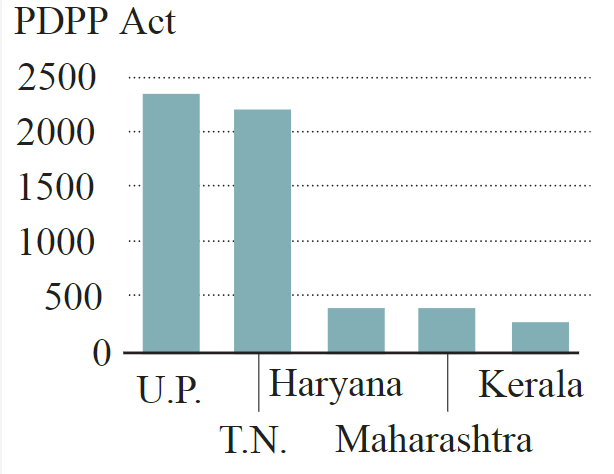

- इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विरुद्ध अपराधों के सर्वाधिक मामले (कुल 7,127) लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act- PDPP Act) के तहत दर्ज किये गए।

- इसके अलावा वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में देशद्रोह (Sedition) के कुल मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

प्रभावित राज्य (Affected States):

PDPP Act के तहत सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश (2,388) में दर्ज किये गए।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ (Anti-National Activities):

- इस रिपोर्ट में राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों (Anti-National Elements) द्वारा किये गए अपराधों को वर्ष 2017 में शामिल किया गया था।

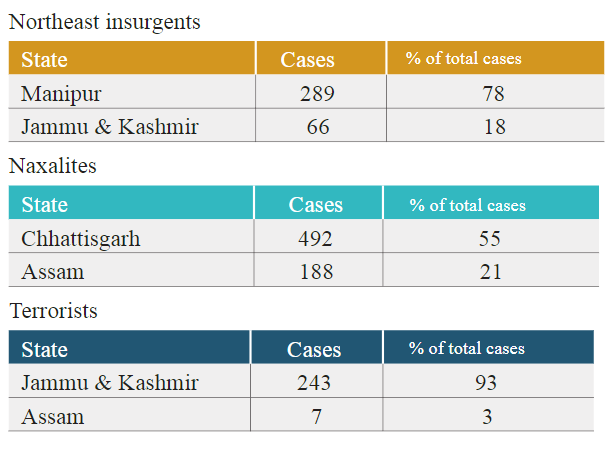

- राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों (Northeast Insurgents), नक्सलवादियों (Naxalites) तथा आतंकवादियों (Terrorists) को शामिल किया जाता है।

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 15 जनवरी, 2020

मुजीबुर रहमान पर बनेगी फिल्म

भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने के लिये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। मशहूर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और मुजीबुर रहमान की जन्मशती पर इसे रिलीज़ किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, फिल्म निर्माण के लिये आवश्यक कोष भारत सरकार द्वारा आवंटित कर दिया गया है। साथ ही भारत ने बांग्लादेश में एक फिल्म सिटी बनाने के लिये भी सहयोग दिया है तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग भी हुआ है।

लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार

लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार को एक बार पुनः भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार को एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है, जो एक जनवरी 2020 से लागू होगा। इससे पूर्व उन्हें सितंबर 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। ज्ञात हो कि यह विभाग राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण से संबंधित कार्य करता है।

भारत दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ

अमरीका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ 14 जनवरी, 2020 को 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। वे प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ विदेश मंत्रालय के वार्षिक आयोजन रायसीना संवाद में व्याख्यान भी देंगे। भारतीय विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद जावेद ज़रीफ मुंबई जाएंगे, जहाँ वे व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

श्रीलंका का थाई पोंगल त्यौहार

श्रीलंका के तमिल समुदाय द्वारा थाई पोंगल का त्यौहार परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश के तमिल समुदाय को थाई पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे ने अपने संदेश में कहा है कि इस पर्व से परिवारों के मध्य बने संबंध धीरे-धीरे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव मज़बूत करेंगे।

प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए रोहित शर्मा

भारतीय बल्लेबाज़ रोहित शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिये ICC के 2019 के एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय-क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। रोहित शर्मा ने 2019 में दस शतक लगाए जिसमें से पाँच विश्व कप में लगाए गए थे। वहीं विश्व कप में खेल भावना दिखाने के लिये भारतीय कप्तान विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के लिये चुना गया है। ज्ञात हो कि विराट ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच के दौरान स्टीव स्मिथ पर अभद्र टिप्पणी करने से प्रशंसकों को रोका था।