शासन व्यवस्था

बजटीय वित्त पोषण और उपयोगिता में कमी

प्रीलिम्स के लिये:समग्र शिक्षा योजनामेन्स के लिये:भारत में शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु प्रयास, चुनौतियाँ एवं समाधान |

चर्चा में क्यों?

शिक्षा पर एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, देश के लगभग आधे सरकारी स्कूलों में बिजली सुविधा या खेल के मैदान नहीं हैं, साथ ही बजटीय वित्तपोषण और उसके उपयोग दोनों में कमी देखी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजटीय आवंटन में 27% की कटौती पाई, 82,570 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में केवल 59,845 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।

- केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी 27% की कटौती देखी गई।

- पैनल ने सिफारिश की है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human Resource Development Ministry -HRD) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme-MGNREGS) के साथ मिलकर चारदीवारी का निर्माण करना चाहिये एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (the Ministry of New and Renewable Energy) के साथ मिलकर सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन करना चाहिये जिससे स्कूलों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा के लिये एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education-UDISE), 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार:

- भारत में केवल 56% स्कूलों में बिजली उपलब्ध है एवं मणिपुर और मध्य प्रदेश में 20% से भी कम स्कूलों में बिजली उपलब्ध है।

- 57% से कम स्कूलों में खेल के मैदान हैं, जिनमें ओडिशा, जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में 30% से कम खेल के मैदान हैं।

- लगभग 40% स्कूलों में चाहरदीवारी नहीं होने के कारण छात्रों और स्कूलों की संपत्ति की सुरक्षा को खतरा है।

संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार निराशाजनक प्रगति:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले नौ महीनों में स्वीकृत 2,613 परियोजनाओं में से केवल तीन ही पूर्ण हो पाए।

- 31 दिसंबर, 2019 तक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक भी अतिरिक्त कक्षा नहीं बनाई गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये 1,021 अतिरिक्त कक्षाएँ स्वीकृत की गई थीं।

- 1,343 प्रयोगशालाओं हेतु स्वीकृत कोष के बावजूद केवल तीन प्रयोगशालाओं -भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का निर्माण किया गया।

- 135 पुस्तकालयों और 74 कला/शिल्प/संस्कृति के लिये कक्षाों को मंज़ूरी दी गई थी, लेकिन इनमे से एक का भी निर्माण नही हुआ।

- माध्यमिक विद्यालयों का रिकॉर्ड बेहतर है, जहाँ दिसंबर तक 70-75% तक सुविधाएँ पूर्ण की जा चुकी थीं, हालाँकि विकलांग छात्रों के लिये रैंप और विशेष शौचालय की सुविधा का कुल कार्य 5% पूर्ण हो चुका था।

- प्राथमिक स्कूलों में 90-95% अवसंरचना का काम पूरा हुआ।

- समग्र शिक्षा योजना के तहत विभाग ने 31 दिसंबर, 2019 तक संशोधित अनुमानों का केवल 71% खर्च किया।

समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme):

प्रमुख विशेषताएँ:

|

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गर्भ ब्लड-बैंकिंग की अवधारणा

|

प्रीलिम्स के लिये: स्टेम सेल मेन्स के लिये: स्टेम सेल से जुड़े मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘पूना सिटीज़न डॉक्टर फोरम’ (Poona Citizen Doctor Forum- PCDF) जो नागरिकों और डॉक्टरों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण तथा नैतिक-चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है, ने ‘गर्भ ब्लड सेल बैंकिंग’ क्षेत्र में अनेक अनैतिक तथ्यों को उजागर किया है।

मुख्य बिंदु

- पिछले एक दशक में ‘स्टेम सेल बैंकिंग’ का आक्रामक रूप से विपणन किया गया है, जबकि इसका उपयोग अभी भी प्रायोगिक चरण में है।

- स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियाँ भावनात्मक विपणन रणनीति (Emotional Marketing Tactics) के माध्यम से माता-पिता का शोषण कर रही हैं।

क्या है समस्या?

- फोरम के अनुसार, स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियाँ डिलीवरी से पहले अपने संभावित ग्राहकों से संपर्क करना शुरू कर देती हैं और प्रतिस्पर्द्धी पैकेज पेश करती हैं।

- निजी कंपनियाँ जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, 50 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच पैकेज प्रदान कर रही हैं। हालाँकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), वाणिज्यिक स्टेम सेल बैंकिंग की सिफारिश नहीं करता है।

ICMR का दृष्टिकोण:

- ICMR का मानना है कि ‘गर्भ ब्लड सेल बैंकिंग ’ का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, साथ ही इसके साथ नैतिक एवं सामाजिक चिंताएँ भी जुड़ी हैं।

- गर्भनाल रक्त का निजी भंडारण उस समय उचित है जब परिवार में बड़े बच्चे का इलाज इन कोशिकाओं के माध्यम से किया जा सकता है तथा मां अगले बच्चे की उम्मीद कर रही होती है। अन्य स्थितियों में माता-पिता को स्टेम सेल बैंकिंग की सीमाओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।

- इस तरह के दिशा-निर्देशों के बावजूद स्टेम सेल बैंकिंग कंपनियों का विपणन लगातार बढ़ रहा है।

भारत में स्टेम सेल नियमन:

- भारत में स्टेम सेल थेरेपी अनुमोदित उपचार विधि नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश वर्ष 2017 के अनुसार, केवल रक्त संबंधी कैंसर तथा अन्य विकारों के प्रत्यारोपण के लिये गर्भ ब्लड बैंकिंग के स्रोत के रूप में हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल (अस्थि मज्जा, परिधीय रक्त, या गर्भनाल से उत्पन्न रक्त) की सिफारिश की जाती है।

- अन्य सभी स्थितियों के लिये स्टेम कोशिकाओं के स्रोत के रूप में गर्भनाल रक्त का उपयोग करना अभी तक प्रमाणित, सुरक्षित और प्रभावकारी नहीं माना गया है।

स्टेम सेल बैंक:

पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग:

प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग:

|

स्टेम सेल से जुड़े मुद्दे:

- चिकित्सा के रूप में स्टेम कोशिकाओं पर केंद्रित बहस में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक मुद्दे शामिल हैं। डिज़ाइनर शिशुओं से संबंधित चिंताओं ने गंभीर बायोएथिकल मुद्दों को उठाया है।

- विश्व में अभी तक स्टेम सेल से इलाज के लिये जो तरीका मान्यता प्राप्त है, वह अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Tranplantation) का ही है तथा कानूनन अन्य सभी प्रयोग अभी शोध के चरण में हैं। इन पर सवाल यह उठाया जाता है कि जिस तकनीक के अभी तक क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं हुए उस तकनीक को मरीज़ों पर इस्तेमाल करना कितना सही है?

स्टेम सेल थेरेपी पर दशकों से दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। कई बार नैतिकता के आधार पर तो कई बार किन्हीं और वजहों से इस पर रोक भी लगाई गई, लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है कि लाइलाज बीमारियों में इस तकनीक से सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं, अत: इस दिशा में उचित विधिक नियमों का निर्माण करते हुए शोध कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

जंगली मांस क्षेत्रों का विनियमन

प्रीलिम्स के लिये:जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय मेन्स के लियेस्थानीय लोगों के अधिकार तथा जैव विविधता |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इटली के रोम में ‘जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय’ (United Nations Convention on Biological Diversity- CBD) की ‘पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क’ बैठक में जंगली मांस क्षेत्र को विनियमित करने संबंधी सर्वे के परिणाम जारी किये गए।

मुख्य बिंदु:

- यह ओपन सर्वे (The Open Survey) 31 जुलाई, 2019 से 20 सितंबर, 2019 के बीच आयोजित किया गया। यह वर्ष 2018 में आयोजित CBD, COP-14 बैठक में ‘सतत् वन्यजीव प्रबंधन’ पर अपनाई गई संधि के बाद किया गया पहला सर्वेक्षण था।

- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जंगली मांस के व्यापार का पता लगाकर इसके व्यापार का विनियमन करना है।

विनिमयन की आवश्यकता:

- नगरीय क्षेत्रों में जंगली मांस की बढ़ती खपत ने इस क्षेत्र को विनियमित करने की आवश्यकता को बढ़ाया है। अफ्रीकी देशों के शहरी क्षेत्रों में जंगली मांस की खपत लगातार बढ़ रही है।

- कांगो बेसिन में लगभग 65 प्रतिशत जानवरों का शिकार जंगली मांस के लिये, शहरी निवासियों की मांग को पूरा करने के लिये किया जाता है।

- यह परिणाम उस मान्यता का खंडन करता है जब अनेक देशों का कहना है कि उन्होंने जंगली मांस की मांग को कम करने के लिये अनेक कदम उठाए हैं।

- ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ के मुताबिक, ‘कोरोनावायरस‘ का प्राथमिक स्रोत चमगादड़ हो सकता है तथा यह वायरस इंसानों को प्रभावित करने से पूर्व अन्य जानवर में प्रवेश करता हैं। चीन दुनिया में जंगली जानवरों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है जहाँ वैध और अवैध ढंग से इसका व्यापार होता है, अत: चीन में कोरोनावायरस फैलने का कारण वहाँ का वेट (Wet) मांस बाज़ार हो सकता है।

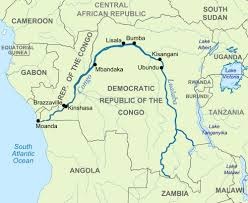

कांगो बेसिन:

- कांगो बेसिन पृथ्वी पर बचे हुए सबसे महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रों में से एक है जो 500 मिलियन एकड़ से अधिक वन क्षेत्र में फैला है और दुनिया का दूसरा बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है।

- नदियों, जंगलों, सवाना जलवायु, दलदलों से युक्त मोज़ेक (Mosaic) कांगो बेसिन में पाया जाता है।

- यहाँ गोरिल्ला, हाथी और भैंस आदि जानवर पाए जाते हैं।

- कांगो बेसिन छह देशों कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन में फैला है।

स्थानीय समुदाय की अवहेलना:

- स्थानीय समुदाय जो सतत् वन्यजीव प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, की इस सर्वेक्षण में अवहेलना की गई है। अत: इस सर्वेक्षण ने इस प्रकार आयोजित किये जाने वाले सर्वेक्षणों तथा उनमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों पर कई सवाल खड़े किये हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल कुछ लोगों में से ⅗ लोग संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों से संबंधित थे, जबकि ⅖ लोग CBD के पक्षकार थे।

स्थानीय समुदाय की भूमिका:

- जंगली मांस, वन में निवास करने वाले स्थानीय समुदायों के लिये प्रोटीन और आजीविका का एक अनिवार्य स्रोत है।

- हाल में जंगली मांस के वाणिज्यिक व्यापार में वृद्धि होना वन्यजीवों की संख्या में गिरावट के कारणों में से एक है। संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि स्थानीय समुदाय ‘सतत् वन्यजीव प्रबंधन’ में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सर्वे के अन्य निष्कर्ष:

- सीबीडी द्वारा अपनाए गए मार्गदर्शन निर्देशों पर संबंधित पक्षों को उम्मीद है कि इससे प्रबंधित जंगली मांस की मांग में कमी आएगी तथा इसे विधिक एवं विनियमित स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा।

- सर्वेक्षण के अनुसार, CBD के सभी पक्षकार देशों में स्थानीय समुदायों को वन्यजीवों के उपभोग करने तथा संबंधित आजीविका को मान्यता देने वाले पर्याप्त कानून हैं।

आगे की राह:

- विकास की अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा है। ज्ञातव्य है कि मानव जाति के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन ही सही मायने में विकास है और मानव जाति, पर्यावरण के जैवमंडल का अटूट हिस्सा है अर्थात् दोनों सह-संबंधित हैं।

- अतः आवश्यकता है कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से विकास और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में तालमेल बिठाया जाए तथा पर्यावरण एवं वन्यजीवों के संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को किसी भी राजनैतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए।

पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क:

- आगामी दशकों में जैव विविधता में सकारात्मक सुधार के लिये नीति-निर्धारण में ‘पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क’ के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।

- घोषणापत्र में ‘पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क’ के अंतर्गत पर्यावरण संवर्द्धन के क्षेत्र में बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों, क्षेत्रीय और सीमा पार सहयोग प्रणाली आदि के माध्यम से वैश्विक सहयोग बढ़ाने तथा सामुदायिक स्तर पर योजनाओं का अनुभव साझा करने जैसे प्रयास शामिल करने की सलाह दी गई है।

- इसके साथ ही ‘पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क’ के तहत योजना की सफलता (लक्ष्यों पर प्रगति की स्थिति, जैव विविधताओं को जोड़ने पर कार्य प्रगति) के मूल्यांकन के लिये प्रवासी प्रजातियों की स्थिति के विभिन्न सूचकांकों जैसे-वाइल्ड बर्ड इंडेक्स, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स आदि को शामिल करने की बात कही गई है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

जैव विविधता और पर्यावरण

भारत में लाल पांडा के शिकार के मामलों में कमी

प्रीलिम्स के लिये:IUCN की रेड लिस्ट में लाल पांडा (Red Panda) की स्थिति मेन्स के लिये:वन्यजीव संरक्षण, लुप्तप्राय जीव |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन्यजीवों के व्यापार की निगरानी करने वाली ‘ट्रैफिक (TRAFFIC)’ नामक एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में हिमालय क्षेत्र में लुप्तप्राय लाल पांडा (Red Panda) के शिकार के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।

मुख्य बिंदु:

- यह रिपोर्ट जुलाई 2010 से जून 2019 के बीच हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा के शिकार और इनके गैर-कानूनी व्यापार के मामलों के अध्ययन पर आधारित है।

- रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र की युवा पीढ़ी में वन्यजीवों के अंगों से बने उत्पादों के प्रयोग के प्रति रुचि में कमी लुप्तप्राय लाल पांडा के शिकार के मामलों में गिरावट का एक मुख्य कारण है। हालाँकि अन्य जीवों जैसे-कस्तूरी हिरण (Musk Deer), जंगली सूअर आदि द्वारा लाल पांडा का शिकार किया जाना अभी भी इस जीव के अस्तित्व के लिये एक खतरा बना हुआ है।

- रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2010 से जून 2019 के बीच भारत और भूटान की सरकारों द्वारा लाल पांडा के शिकार और इनके गैर-कानूनी व्यापार का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

लाल पांडा (Red Panda):

- लाल पांडा ऐलुरुस (Ailurus) वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है।

- यह स्तनपायी जीव हिमालय क्षेत्र में नेपाल, भारत, भूटान, दक्षिणी चीन और म्याँमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है।

- लाल पांडा को IUCN की रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है।

- साथ ही इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की अनुसूची-I के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

- ‘ट्रैफिक (TRAFFIC)’ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व में लगभग 14,500 लाल पांडा ही शेष बचे हैं। इनमें से लगभग 5000-6000 लाल पांडा भारत के चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हैं।

- साथ ही अन्य देशों में लाल पांडा की अनुमानित आबादी चीन में 6000-7000 और नेपाल में 580 है।

- हालाँकि विशेषज्ञों के अनुसार, इस अध्ययन की अवधि के दौरान भूटान के दोरजी नेशनल पार्क (Dorjee National Park) में लाल पांडा के दुर्घटना-वश जाल में फँसने का एक मामला और भारत में लाल पांडा के अवैध शिकार के 6 मामले ही पाए गए।

- विशेषज्ञों के अनुसार, नेपाल में लगभग 25 मौको/अवसरों पर लगभग 55 लाल पांडा के अवैध शिकार के अतिरिक्त 6 अन्य मौको पर 15 लाल पांडा के अवैध शिकार के मामलों का दावा किया गया है।

- इस अध्ययन के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ज़ब्त किये गए जीवों के मामलों के अतिरिक्त बाज़ारों, ई-व्यापार वेबसाइट्स सर्वेक्षण और ग्रामीण स्तर पर हज़ारों लोगों से बातचीत के आधार पर प्राप्त आँकड़ों को शामिल किया गया।

- इस अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश के 38 ग्रामीण बाज़ारों को शामिल किया गया है। जिनमें तवांग (Tawang) के 6 बाज़ारों और अन्य 19 ज़िलों के कम-से-कम एक बाज़ार को शामिल किया गया।

लाल पांडा के शिकार के मामलों में कमी के मुख्य कारण:

- रिपोर्ट के अनुसार, लाल पांडा के शिकार के मामलों में कमी इस बात की ओर संकेत करती है कि समय के साथ इन जीवों के अंगों से बने उत्पादों की मांग में कमी आई है।

- इन जीवों के शिकार के मामलों में कमी इस क्षेत्र में लुप्तप्राय जीवों के प्राकृतिक महत्त्व के संदर्भ में चलाए गए जन-जागरूकता अभियानों की सफलता को भी दर्शाता है।

लाल पांडा के संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव:

रिपोर्ट के अनुसार, लाल पांडा की घटती संख्या और क्षेत्र के पारिस्थितिक-तंत्र में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लाल पांडा के संरक्षण के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिये-

- लाल पांडा के संरक्षण के लिये जन-जागरूकता अभियानों में वृद्धि की जानी चाहिये।

- क्योंकि ऐसे जीवों के वास स्थान (Habitat) सुदूर/दूरस्थ क्षेत्रों तक फैले होते हैं, अतः लाल पांडा और उनके वास स्थान के संरक्षण के लिये समुदाय आधारित संरक्षण अभियानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- साथ ही लाल पांडा के संरक्षण और इनके अवैध व्यापार को रोकने के लिये दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क सम्मेलन (South Asia Wildlife Enforcement Network-SAWEN) जैसे बहु-सरकारी मंचों के माध्यम से सीमा पार सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 09 मार्च, 2020

नारी शक्ति पुरस्कार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2019 के लिये नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किये। ये पुरस्कार 15 प्रतिष्ठित महिलाओं को विशेष रूप से असहाय और वंचित महिलाओं के उत्थान की दिशा में किये गए उत्कृष्ट प्रयासों हेतु प्रदान किये गए। नारी शक्ति पुरस्कार के लिये नामित केरल के कोल्लम के अलाप्पुझा की भागीरथी अम्मा पुरस्कार प्राप्त करने के लिये दिल्ली नहीं आ सकीं। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित की जानी वाली कुछ प्रमुख हस्तियाँ इस प्रकार हैं: रश्मि उर्ध्वदेशे (60), ताशी मलिक और नुंग्शी मलिक (28), पडाला भूदेवी (40), कलावती देवी (58), कौशिकी चक्रवर्ती (38), अवनी चतुर्वेदी (26), भवान् कंठ (27), मोहना सिंह जीतवाल (28), भगीरथी अम्मा (105), कारथायिनी अम्मा (98), चामी मुर्मू (47), निलजा वांगमो (40), बीना देवी (43), मान कौर (103), आरिफा जान (33)। नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है जो व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा समाज में महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की दिशा में किये गए असाधारण योगदान को स्वीकारोक्ति देने के रूप में मनाया जाता है।

परिसीमन आयोग

जम्मू-कश्मीर व चार पूर्वोत्तर राज्यों के लिये परिसीमन आयोग गठित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा-3 के तहत निहित शक्तियों से ही केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड राज्यों में संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है। विदित है कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अब इस केंद्र शासित प्रदेश में सात विधानसभा सीटें बढ़नी हैं।

ICC महिला टी20 विश्व कप

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पाँचवीं बार टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 08 मार्च, 2020 को फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को 85 रन से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। 185 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम केवल 99 रन ही बना सकी। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 184 रन बनाए थे।