वी.डी. सावरकर और राष्ट्रवादी इतिहास की दुविधा

- 18 Oct, 2021 | शान कश्यप

हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि स्वतंत्रता संघर्ष की सांख्यिकी क्या है? एक उदाहरण देखें। द्वितीय विश्वयुद्ध के आंरभ में भारतीय केन्द्रीय विधान-मंडल में यूरोपीय समूह के सचिव ने सभा को ध्यान दिलाया कि उनका निर्वाचक क्षेत्र मुट्ठी भर लोगो से मिलकर बना है। यह वक्तव्य हमें भारत में हुकूमत कर रहे "गोरो" की गणना करने में सहायक है।

पता चलता है कि 1939 में 90 हजार अंग्रेज वयस्क मिलकर 35 करोड़ भारतीयों पर "राज" कर रहे थे। बच्चों और महिलाओं की संख्या भी जोड़ लें तो कुल अंग्रेजो की संख्या 1 लाख 60 हजार तक जाती है। अंग्रेज आबादी को सरकार ने सैनिकों, अधिकारियों और गैर-अधिकारियों में विभाजित कर रखा था। आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सैनिकों का था जो 60 हजार तक था और अधिकारी वर्ग जिसमें भारतीय सिविल सेवा, पुलिस, अभियांत्रिकी और सिंचाई अधिकारी शामिल थे उनकी संख्या 12 हजार थी। यानी आबादी का यह सबसे छोटा हिस्सा शासन का पर्याय था। इस सांख्यिकी से अनुमान लगाए तो ब्रिटिश राज में हर एक अंग्रेज के लिए दो हजार से अधिक भारतीय मौजूद थे।

अब इतिहास का विद्यार्थी और ऐतिहासिक चिंतन से परिचित कोई भी नागरिक ऊपर प्रस्तुत किये गए आंकड़ों का आधार पूछेगा। यानी स्रोत। कौन, कब, कहाँ, कैसे, और क्यों? तो बताते चलें कि यह आंकड़े 1939 में ओलिवर स्टेब्बिंग्स द्वारा लिखित आलेख 'द यूरोपियन इन द न्यू इंडिया' ('द एशियाटिक रिव्यु', जुलाई 1939) से प्रस्तुत किये गए हैं। यह आंकड़ें यह इंगित करने के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं कि आप यह समझें और जान सकें कि अंग्रेजी राज बिना भारतीयों का समर्थन लिए शासन नहीं कर सकती थी।

इतिहासलेखन में ऐसे भारतीय समर्थकों को "कोलैबोरटर" कहा गया है और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने इसे किसी अपशब्द की तरह प्रयोग किया है, जो कि गलत है। आम पढ़ा-लिखा भारतीय जो सरकारी नौकरी में आना चाहता था वह ब्रिटिश सरकार के साथ काम करता था। इस नौकरी में एक हिस्सा मिलिट्री और दूसरा पुलिस के रूप में बड़ी आबादी का रूप लिए हुए था। राजे महाराजाओं को पेंशन मिलती थी। 1930-31 में सविनय अवज्ञा के चरम पर वैश्विक आर्थिक मंदी की मार झेल रहा ब्रिटिश एम्पायर हर सरकरी मुलाजिम का वेतन काट बैठा लेकिन पुलिस के, सिपाहियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रही भारतीयों का घोर दमन भारतीयों से बनी पुलिस ही कर रही थी।

थोड़ा और पीछे जाएँ तो जलियावाला बाग (1919) के सन्दर्भ में हमें ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनल्ड डायर याद रहता है लेकिन राष्ट्रवाद की समस्याएँ गोरखा राइफल्स, पठान, बलूच, और सिंध राइफल्स के उन सैनिकों की याद नहीं करने देती जिन्होंने गोलियों की बौछार की थी। क्या हम किसी ऐसे सैनिक के बारे में जानते है जिसने रेजिनल्ड डायर के हुक्म की नाफ़रमानी की हो? नहीं।

वर्तमान विवाद: सन्दर्भ और तथ्य

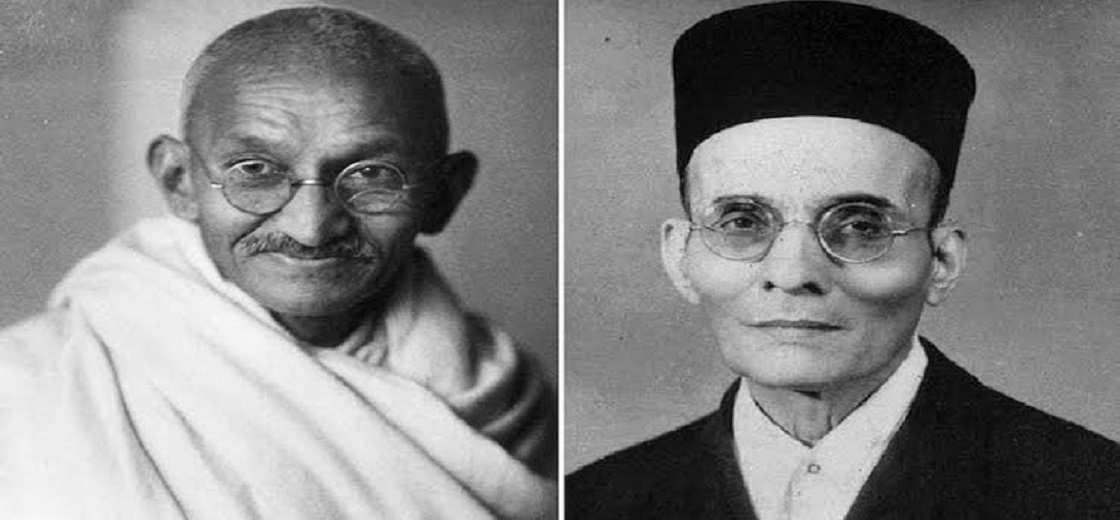

इस विस्तृत भूमिका के बाद अब वर्तमान विवाद को देखते हैं। हाल में इस बात को लेकर खूब विवाद हुआ कि विनायक दामोदर सावरकर ने गांधी जी के कहने पर अपनी रिहाई की याचिका दाखिल की थी। सबसे पहले इस विवाद की सच्चाई जान लेते हैं। तथ्य यह है कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अपनी रिहाई के लिए दाखिल की गई याचिका में महात्मा गांधी का कोई दख़ल नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा इस संबंध में किये गए किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के पहले ही सावरकर याचिका दाखिल कर चुके थे, इसलिए यह कहना गलत होगा कि सावरकर ने ऐसा गांधी के कहने पर किया।

हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों से यह मालूम होता है कि 1920 में विनायक सावरकर के भाई डॉ. नारायणराव सावरकर ने गांधी से सावरकर की रिहाई के मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया था। (कम्पलीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी , वॉल. 19, पृष्ठ 348)। जनवरी 20, 1920 को लिखे गए इस ख़त के जवाब में गांधी ने नारायणराव को सलाह दी थी कि वह एक याचिका तैयार करें और इस बात को जन जन तक ले जाएँ कि विनायक सावरकर का अपराध एक 'राजनीतिक अपराध' है। कुछ महीनों बाद मई 26, 1920 के 'यंग इंडिया' के अपने लेख में गांधी ने ब्रिटिश सरकार का धन्यवाद किया कि कई राजनीतिक बंदियों को क्षमा किया गया है। उन्होंने 'सावरकर ब्रदर्स' नामक इस लेख में अंडमान जेल में कैद सावरकर भाइयों की रिहाई का समर्थन किया और आश्चर्य प्रकट किया कि अंग्रेजी सरकार उन्हें क्यों रिहा नहीं कर रही है। इस लेख में गांधी आगे लिखते हैं कि वाइसराय को "हिज मेजेस्टी" ने यह अधिकार दिया है कि राजनीतिक बंदियों को राज्यक्षमा प्रदान की जानी चाहिए और कोई कारण नहीं है कि यह सावरकर बंधुओं को क्यों न मिले। उल्लेखनीय है कि यह असहयोग आंदोलन का समय था और कई राजनीतिक बंदियों को राज्यक्षमा दी गई थी।

राष्ट्रवाद के अतिरेक

इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि विनायक सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजी शासन के समक्ष कई याचिकाएँ दाखिल की थीं, लेकिन यह भी तथ्य है कि नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को मिली 50 बरसों की कड़ी सजा ब्रिटिश राज में अद्वितीय थी।

हमारे सामने सवाल बस यह रह जाता है कि एक महत्वपूर्ण राजनेता, क्रांतिकारी और विचारक की 82 वर्षों की जीवनी केवल माफ़ीनामे तक क्यों सीमित रहे? अंडमान में प्रवेश से पहले और रत्नागिरी आने के बाद के जीवन की अनदेखी क्यों हो? साथ ही चूँकि आज की राजनीतिक में सावरकर दोबारा एक महत्वपूर्ण चिंतक बनकर उभर चुके हैं तो क्या उनका पुनर्मूल्याङ्कन नहीं किया जाना चाहिए?

इन प्रश्नों का वर्तमानवाद ही इन्हें अतिरेकों में फंसा डालता है। दर्शन से अलग इतिहास में वर्तमानवाद एक ऐसी दृष्टि है जहाँ वर्तमान विवाद इतिहास विवेचन की भावना और दिशा निर्धारित करती है। अभी चूँकि राज्य सत्ता "हिंदुत्व" की राजनीतिक धरा और धारा को रेखांकित करने के लिए सावरकर का निरंतर प्रयोग कर रही है इसलिए वह सावरकर द्वारा लिखे माफ़ीनामे को अन्य तरीकों से विवेचित करने या उसे भूला देने की पैरोकार है। वहीँ विपक्ष सावरकार के लंबे क्रांतिकारी और समाज सुधारकर छवि को भूलकर केवल माफ़ीनामे पर अड़ी रहना चाहती है। इन अतिरेकों में सबसे बड़ा नुकसान इतिहास और इतिहास विमर्श का हो रहा है, जहाँ हम महत्वूर्ण राजनेताओं और विचारकों को समग्रता में नहीं देखना चाहते।

इस नाते ऊपर जिस तरह से हमने इस लेख को आरंभ किया था उस ओर लौटिये। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आज स्वतंत्रता आंदोलन पर हमारे पास विपुल साहित्य है। हर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक हस्तक्षेप का खंडन दूसरी प्रस्थापना से किया जा सकता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में जहाँ सम्पूर्ण देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दिखाई देता है वहीं दूसरी प्रस्थापनाओं में भारतीय लोग ही भारतीय क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों का दमन करते भी दिखाई देते हैं। अगर हम इस राष्ट्रवाद की परिणति केवल इस आधार पर स्थापित करते रहें कि कौन कितनी बार और कितनी देर तक जेल गया तो फिर क्या लखनऊ, नैनी और अल्मोड़ा जेल में बंद रहे जवाहरलाल नेहरू के अनुभव अंडमान के बंदियों और लाहौर जेल में बंद रहे जयप्रकाश नारायण के अनुभवों जैसे ही हैं? कतई नहीं!

स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास एकरेखीय लघु कथा न होकर अरेखीय या बहुरेखीय महाकाव्य है। यहाँ हर राजनीतिक विचारधारा, राजनेता, घटनाक्रम, आंदोलन, क्रांतिकारी अभिव्यक्ति आदि पर कई मत उपलब्ध हैं। उन्हीं कई मतों में ऐतिहासिक तथ्य अकाट्य भी हैं और कई बार विवेचन के लिए प्रवृत्य भी। विनायक सावरकर की सघन जीवन यात्रा में केवल माफीनामे पर रुक जाना वैसा ही है जैसे जवाहरलाल नेहरू के जीवन में केवल भारत-चीन युद्ध (1962) पर टिक जाना।

वर्तमान राजनीति हर समय अपने लाभ के लिए अनंत और अपरिमित अतीत के एक हिस्से में लिखित इतिहास के एक और छोटे हिस्से को समग्र कहकर रेखांकित करती रहेगी। यह जिम्मा नागरिक समाज का है कि वह इतिहास चिंतन से राज्य सत्ता के उन प्रयासों को चुनौती दे जिसमें ज्ञान की एक धारा को राज्य सत्ता बल पूर्वक आधिकारिक ज्ञान बनाना चाहती है। हर दौर में राजनीति की जरूरतें अतीत की अतिरेकी मान्यता को अपनाने की जिद के साथ अड़ी रहती हैं पर इतिहास का विवेक हमेशा ही इसे चुनौती देता है। नागरिक समाज का या इतिहास-बोध जितना विवेकपूर्ण होगा अतिरेकों को ख़ारिज करना उतना ही आसान होगा।

|

शान कश्यप (लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधुनिक इतिहास के शोधार्थी हैं ) |