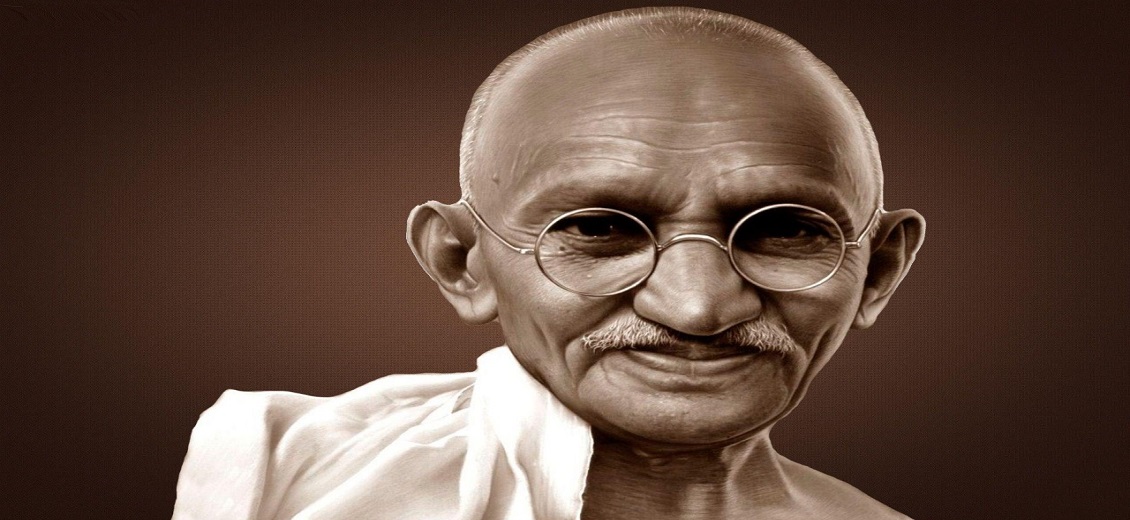

महात्मा गांधी का जीवन मूल्य

- 02 Oct, 2021 | डॉ. मनोज कुमार राय

गांधी एक सृजनशील पाठक थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी धर्म-सिद्धांतों का गहन अध्ययन करते हुए युगधर्म के अनुकूल जीवन-मूल्यों का नवनीत तैयार किया था। इस नवनीत को तैयार करने के दौरान उन्हें पीड़ा और दुविधा के साथ-साथ विपरीत परिस्थितियों से मुक़ाबला करना पड़ा था। वे कष्ट-सहन की प्रक्रिया से गुजरे, साहसिक और कल्पनाशील प्रयोग किए, उनके परिणामों पर चिंतन किया और उससे प्राप्त सहज अंतर्दृष्टि को जीवन-मूल्य के रूप में व्यवस्थित किया। इसमें उनकी सहायता कर रही थी भारतीय आर्ष-दृष्टि जो अपने प्रस्थान बिन्दु पर ही ‘सत्येन धर्म: प्रतिष्ठित:’ का उद्घोष करती है। गांधी के सचिव महादेव देसाई ने 1940 में एक अवसर पर उनसे प्रश्न किया कि हथियारों से लैस शत्रु से आप बिना सैन्य-सेना के कैसे लड़ेंगे? गांधी ने मुस्कराते हुए मानस के लंकाकाण्ड में वर्णित स्यंदन-प्रसंग के जरिये अपनी सेना और जीवन-मूल्य की ओर संकेत किया और कहा –

“सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका।।

बल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे।।

सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहं न कतहुं रिपु ताकें।।”

यह एक सच्चाई है कि गांधी को समझने की असल कुंजी-‘सत्य-अहिंसा और अभय’ इन पंक्तियों में ही छुपी है। इन्हीं के व्याज से हम गांधी के जीवन-मूल्य को समझ सकते हैं। मानस के इस प्रसंग के महज सवा दो सौ शब्दों में ही हमें गांधी की मूल्य-दृष्टि और जीवन-दृष्टि के सूत्र देख सकते हैं।

गांधी एक प्रयोगधर्मी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और राजनीतिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। वकालत पेशे में उनका प्रयोग अद्भुत था। उन्होंने तय किया कि वे अदालत में झूठ नहीं बोलेंगे, न्यायाधीश को धोखा नहीं देंगे, गलत मुकदमों को हाथ नहीं लगाएंगे और हर संभव दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करेंगे। कहना न होगा कि न केवल वकालत पेशा में अपितु जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्होंने इसका सदैव पालन किया। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीके के साथ प्रयोग किया और पाया कि उनमें से किसी को भी बाकी से अलग करके नहीं जीता जा सकता है। जब उन्हें लगा कि आत्म-अनुशासन का जीवन आसान नहीं है तो, उन्होंने इच्छा शक्ति के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा लेने के अभ्यास के साथ प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि वे (प्रतिज्ञा) जीवनानुशासन के लिए अपरिहार्य थे। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि आत्म-विजय के मार्ग पर पहला कदम तो कठिन जरूर लगता है लेकिन एक बार यदि इसका स्वाद चख लिया तो आगे का प्रत्येक अगला कदम उत्तरोत्तर आसान होता जाएगा और अनुशासित जीवन आनंद की अनुभूति कराने लगेगा।

गांधी गीता शिशु हैं। उन्होंने गीता को माँ का दर्जा दिया है। यह भगवद्गीता ही है जहाँ से उनको जीने की कला का निर्देश मिलता रहा है। उनकी राजनीति, अर्थनीति, अहिंसात्मक प्रतिरोध आदि का अध्ययन उनकी शक्ति के असल स्रोत को बता सकता है। इसे वह बड़े निर्दोष भाव से स्वीकार भी करते हैं- ‘वह मेरी माता है। मैं हर कठिनाई में मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देखता हूँ, ... अगर आपको उसके निर्देशन से लाभान्वित होना तो आपको उसकी ओर पूर्ण श्रद्धा से उन्मुख होना चाहिए। ..... यह आध्यात्मिक माँ अपने भक्त को उसके जीवन में सदैव अभिनव ज्ञान, आशा और शक्ति प्रदान करती है।” महात्मा गांधी के जीवन में जिन मूल्यों ‘सत्य-अहिंसा और अभय’ के प्रति सर्वाधिक आग्रह और निष्ठा दिखाई देता है उसके सूत्र उन्हें गीता से ही प्राप्त हुए थे। ऊपरी तौर पर ये तीन जरूर दिखते हैं लेकिन वास्तव में ये तीनों ही एक दूसरे में मौजूद हैं। हाँ विषयानुसार ज़ोर कभी एक पर है तो कभी दूसरे पर। वे साफ शब्दों में कहते हैं-“अहिंसा और सत्य आपस में इतने घुले-मिले हैं कि इन्हें अलग करना दुष्कर है। वे तो सिक्के के दो पहलू सदृश हैं या धातु का ऐसा सिक्का है जिस पर मुहर नहीं लगा है। कौन कह सकता है कि यह ऊपरी है और यह नीचे का।” पहली बार जब खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी से मिलने गए तो वे हथियारों से लदे थे। गांधी ने उनसे कहा-“आप भयभीत हैं, नहीं तो आपको बंदूक की जरूरत न पड़ती।” वे स्तब्ध होकर उनको सुनते रहे। इससे पहले कभी भी इस तरह की बात उनसे किसी ने नहीं कहा था। गांधी ने पुन: कहा, “मुझे भय नहीं है, इसलिए मैं नि:शस्त्र हूँ। अहिंसा का मतलब यही है।” अब्दुल गफ्फार खाँ ने अपनी बंदूक को फेंक दिया। गांधी का मानना था कि “अहिंसक व्यक्ति के लिए सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। वह न तो किसी से भय खाएगा, न दूसरे उससे डरेंगे।” यही उस शक्ति की सही और वैज्ञानिक परिभाषा है जो अहिंसा से प्राप्त होती है ।

गांधी ने अपने जीवन-मूल्यों की निर्मिति शुद्ध वैज्ञानिक निष्ठा और प्रयोग से किया है। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ‘कोई भी स्त्री या पुरुष उसे प्राप्त कर सकता है जिसे मैंने प्राप्त किया है। शर्त यह है कि वह उसके लिए तन-मन से प्रयत्न करे और उस आस्था को अपने में उत्पन्न कर सके।’ गांधी की एक खूबी है कि अनुभव से प्राप्त सिद्धांत को वे समाज के बीच ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत जीवन के प्रयोग की वस्तु नहीं समझनी चाहिए, बल्कि संगठन, समुदाय और राष्ट्र को प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही मेरा स्वप्न है। मैं इसे प्राप्त करने के लिए जीऊँगा और मरूँगा। मेरी श्रद्धा मुझे प्रतिदिन नए सत्य के अन्वेषण में सहायता करती है।

भारतीय चिंतन परम्परा में ‘सत्य-अहिंसा और अभय’ मूल्य चिर काल से प्रतिष्ठित और स्वीकृत रहे हैं। गांधी की महानता इस बात में थी कि इन निजी जीवन-मूल्यों का उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध के सार्वजनिक मूल्यों के रूप में पुन: आविष्कार किया और कहा “अहिंसा व्यक्ति द्वारा अपनी शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनाया जाने वाला कोई ऐकांतिक गुण नहीं है बल्कि यह सामाजिक आचरण का एक नियम है...रोज़मर्रा के मामलों में अहिंसा का आचरण करने से उसके सच्चे मूल्य का पता चलता है।” उनका मानना था कि जो सद्गुण जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी न हो, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। अहिंसा के प्रति उनकी इस आसक्ति के पीछे एक बड़ा कारण था। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा दिखावे के लिए समस्या का समाधान करती है, पर असल में वह कड़वाहट का बीज बोती है और शत्रुता पैदा करती है जो परिस्थिति को और विषम बना देते हैं। वे कहते भी हैं- “मैंने इसे जीवन के हर क्षेत्र में यथा घरेलू, संस्थागत, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग किया है। शायद ही कोई मामला हो जिसमें मैंने असफलता का स्वाद चखा है।”

प्राय: हम सोचते हैं कि अहिंसा विनम्रता का पर्याय है। गांधी की नजर में यह त्रुटिपूर्ण विचार है। असल में तो अहिंसा दया और करुणा के आश्रय में अपने विरोधी का सामना करती है। पर उसमें यह दृढ़ इच्छाशक्ति रहती है कि चाहे विरोध की जो भी स्थिति हो, वह अपने स्थान से टस से मस नहीं होगी। सच्चाई यह है कि हिंसा के विपरीत अहिंसा सूक्ष्म और व्यापक है। अतएव इसे समझने की आवश्यकता है। सूक्ष्मता से इसकी गुणवत्ता कम नहीं होती। बदले में विरोधी के लिए इसका विरोध करना कठिन अवश्य हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि गाँधी प्रणीत जीवन-मूल्य के भीतर सनातन महत्त्व के बीज हैं। आवश्यकता है उनका अर्थ आज के सन्दर्भ में नयी शब्दावली में पहचाना जाए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब जन सामान्य मोह-मुक्त होगा और उसे गांधी के जीवन-मूल्य की जरूरत अनिवार्य लगेगी।

|

डॉ. मनोज कुमार राय (लेखक गांधी व शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के अध्यक्ष हैं) |