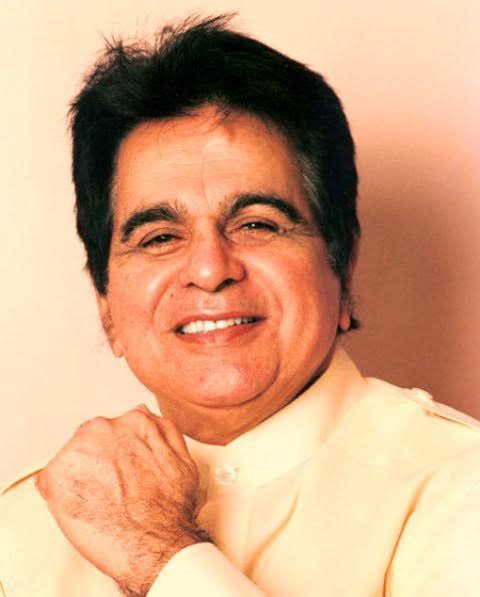

दिलीप कुमार : कोई क्या कहे, क्या-क्या कहे, कितना कहे, कैसे कहे!

- 07 Jul, 2021 | सुंदरम आनंद

‘लार्जर दैन लाइफ’ एक ऐसा फिकरा है जिसका इस्तेमाल अमूमन तब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति या काल्पनिक पात्र की लोकप्रियता, उसका आभामंडल हमारी कल्पना की सीमाओं को लांघ जाया करतें हैं। उससे गुज़रते हुए हम उसकी हर गतिविधि, नाज़-ओ-अदा के तले बस मंत्रमुग्ध से डूबते चले जाते हैं। उसके प्रभाव को बड़ी शिद्दत से महसूस तो कर लेते हैं, पर लफ़्जों में उसे बयां करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। ज़रा कल्पना कीजिए कि ‘लार्जर दैन लाइफ’ का यह पद भी किसी शख्सियत के लिए छोटा पड़ने लगे तो आप क्या करेंगे? आप उसका नाम भर ले डालें। आपके सारे शब्दहीन भाव एक आकार के तौर पर मुकम्मल हो जाएंगे। दिलीप कुमार हिन्दी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी ही अज़ीम शख्सियत हैं, जिनके बारे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक बार कहा था- "कोई क्या कहे...क्या-क्या कहे...कितना कहे...कैसे कहे! दिलीप कुमार का नाम ही उनका पूरा तआर्रूफ है, पूरी तारीफ है, पूरा परिचय है।''

दिलीप कुमार बनने की कहानी

गौरतलब है कि दिलीप कुमार का वास्तविक नाम युसुफ खान है, पर जिस दौर में वे अदाकारी की दुनियां में दाखिल हो रहे थे, उन दिनों अभिनेताओं की 'स्टार इमेज' को मजबूत करने वाले नाम के साथ उनके सिनेमा के पर्दे पर उतरने का चलन था। मसलन कुमुदलाल गांगुली अशोक कुमार के नाम से और पृथ्वीनाथकपूर पृथ्वीराज के नाम से मशहूर थे। लिहाज़ा यूसुफ खान के लिए भी एक 'नए' और 'रोमांटिक' नाम की तजवीज़ की गई । बॉम्बे टॉकीज की मुखिया देविकारानी , पं. नरेन्द्र शर्मा और भगवती चरण वर्मा सरीखे लोग इस काम में जुटे । वासुदेव, जहाँगीर, दिलीप कुमार जैसे नाम सामने आए। और अंतत: यूसुफ खान 'बॉम्बे टॉकीज' के बैनर तले अमिय चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी ‘ज्वार-भाटा’(1944) फिल्म के साथ लोगों के बीच दिलीप कुमार बनकर पर्दे पर आए।

दुनिया का पहला 'मैथड एक्टर’

दिलीप साहब के लिए अदाकारी की दुनिया कोई आसान नहीं थी। जरा सोचिए जिस घर में उनकी पैदाइश और परवरिश हुई, वहां सिनेमा को हिक़ारत की नज़र से देखा जाता था। खुद उन्होंने 14 वर्ष की उम्र तक कोई फिल्म नहीं देखी थी। आगे भी जो पहली फिल्म देखी वह एक वॉर डॉक्यूमेंट्री थी। ऐसे शख्स के लिए सिनेमा और अदाक़ारी एक दूसरी ही दुनिया थी। लेकिन काम के प्रति लगन, सीखने के जज़्बे तथा अशोक कुमार और एस. मुखर्जी जैसे आला लोगों की सोहबत में वे अदाकारी की बारीकियों को समझने की कोशिश में लग गए। एक्टिंग की बारीकियाँ सीखने में अशोक कुमार की एक सलाह उनके बड़े काम आई, जिसका ज़िक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘दिलीप कुमार : द सब्सटेंस एंड द शैडो’ में कुछ यूँ किया है- ‘’यह (अदाकारी) बहुत आसान है। तुम बस वह करो जो उस दी गई परिस्थिति में तुम खुद करते।‘’ इस सूत्र वाक्य को आत्मसात करते हुए और दुनिया की बेहतरीन फिल्मों तथा साहित्यों को देखते-पढ़ते हुए दिलीप साहब ने सहज अभिनय की उस परंपरा की नींव रखी जिसमें अभिनेता कैरेक्टर को प्ले नहीं करता बल्कि खुद कैरेक्टर बनने की कोशिश करता है। सिनेमाई व्याकरण में इस परिपाटी को ‘मैथड एक्टिंग’ के तौर पर जाना जाता है। सिने पंडितों का मानना है कि रूस के मशहूर नाट्य अभिनेता-निर्देशक स्तानिस्लेवस्की ने इस विधा से दुनिया को सबसे पहले रूबरू कराया। और हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मार्लन ब्रांडो ने इसे सबसे पहले सिनेमा के पर्दे पर एलिया कज़ान की फिल्म ‘ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिज़ायर’ (1951) के ज़रिये प्रचलित किया। लेकिन जी.अनमोल के मशहूर शो 'क्लासिक लेजेंड्स' में जावेद अख्तर ने पश्चिमी सिने पंडितों की मान्यता को खारिज़ करते हुए कहा है - ‘’दरअसल दिलीप कुमार दुनिया के पहले एक्टर हैं, जिन्होंने सिनेमा स्क्रीन पर मैथड एक्टिंग की।‘’

‘ट्रेजेडी किंग’

हालॉंकि शुरूआत फ्लॉप फिल्मों के बाद जुगनू (1947) और मिलन (1947) जैसी हिट फिल्मों के साथ दिलीप साहब का कैरियर उठान की तरफ चल पड़ा था। पर इसी दौर में एक क्रांतिकारी के जीवन पर बनी उनकी फिल्म ‘शहीद’ (1948) आई। इस फिल्म के ज़रिये उनकी अदाकारी का वो पहलू दुनिया के सामने आया जिसके लिए आज भी उन्हें ‘ट्रेजेडी किंग’ कहा जाता है। जोगन (1950), दीदार (1951), अमर (1954) जैसी फिल्मों ने उनके ट्रैजिक हीरो की इमेज को मजबूत किया। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें ट्रेजेडी का बादशाह बनाया वह फिल्म थी बिमलरॉय के निर्देशन में शरतचन्द के मशहूर उपन्यास ‘देवदास’ पर इसी नाम से सन् 1955 में बनी फिल्म। हालॉंकि ‘देवदास’ लिखे जाने के बाद आज तक तकरीबन दर्जनों बार पर्दे पर उतारी गई। पर जो अज़मत और मकबूलियत इस फिल्म को हासिल हुई, शायद उसका कोई जोड़ नहीं है। त्रासदिक किरदारों में, दिलीप साहब की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह ‘’सही मायने में दर्शकों में वो ‘दर्द का मज़ा’ पैदा कर डालते हैं जिसे अरस्तू ने ‘कैथार्सिस’ कहा है।” लगातार त्रासदिक फिल्में करते हुए दिलीप कुमार खुद भी उस ‘इमेज ट्रैप’ में फंस से गए थे। संजीत नार्वेकर से अपनी जीवनी ‘दिलीप कुमार : द लास्ट एम्परर’ में बात करते हुए दिलीप कुमार ने खुद कहा है- ‘’वह मेरी नसों और ग्रंथियों में समाने लगा था और मेरे अंदर की शांति छिन्न-भिन्न होने लगी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा जन्म ही दु:ख सहते हुए मरने के लिए हुआ है।‘’ इस ‘ट्रेजेडी किंग सिंड्रोम’ से बचने के लिए उन्होंने लंदन के मशहूर मनोचिकित्सकों तथा ड्रामा ट्रेनरों से संपर्क किया। उन सबकी सलाह पर उन्होंने हल्के-फुल्के और कॉमिक फिल्मों की तरफ रुख किया। आज़ाद (1955) इसी किस्म की एक उल्लेखनीय फिल्म है। हिन्दी सिनेमा के 'साहिब-ए-आलम' 1955 तक यूँ तो दिलीप कुमार 'टैजिडी किंग' और 'मेगास्टार' बन चुके थे । पर आने वाले 4-5 वर्षों में उन्होंने हिदी सिनेमा को कुछ ऐसे नायब तोहफे दिए जिस कारण हम आज भी कह उठते हैं कि बिना दिलीप कुमार के हिंदी सिनेमा पर की गई कोई भी बात अधूरी होगी । खास तौर पर तीन फिल्मों का जिक्र इस सिलसिले में समीचीन है । पहली 1957 में आई बी.आर. चोपड़ा की सोशल ड्रामा 'नया दौर', दूसरी 1958 में बनी विमल रॉय की पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित 'मधुमति' और तीसरी हिंदी सिनेमा की 'मैग्नम ऑपस' कही जाने वाली के. आसिफ की बेमिसाल फिल्म 'मुगले-आज़म'। अवांतर कथाओं में न जाते हुए दिलीप कुमार की अदाकारी के नजरिये से इन तीनों फिल्मों को देखा जाए तो ‘नया दौर’ में जहां वे एक अनपढ़ तांगेवाले के किरदार में हैं, तो वहीं मधुमति में एक पढ़े-लिखे शहरी बने हैं और मुगले-आज़म में इश्क में डूबे एक मुगल शहज़ादे के तौर पर दिखे है। पर आप उनके हाव-भाव, चाल-ढाल और संवाद कौशल को देखें तो कहीं भी दिलीप कुमार को न पाएंगे बल्कि वो किरदार ही आपके ज़ेहन में होगा। शायद इसीलिए दिलीप साहब की आत्मकथा 'दिलीप कुमार : द सब्सटेंस एंड द शैडो' की लौन्चिंग के मौके पर अमिताभ बच्चन ने कहा भी है - ‘’किसी अदाकार के किसी किरदार को आप देखें तो आप कह सकते हैं कि इसे ऐसे किया जा सकता था, वैसे किया जा सकता था। पर दिलीप साहब ने जो किरदार कर दिया हो, वहाँ कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रह जाती। दरअसल एक्टिंग की दुनिया में दिलीप साहब को कोई विकल्प नहीं है।‘’

प्रोड्यूसर दिलीप कुमार

वैसे तो दिलीप कुमार अपनी फिल्मों में कैमरे के आगे और पीछे पूरी शिद्दत से जुड़े होते थे। इसलिए उनके कई सहकर्मी और आलोचक उन पर ‘दखलअंदाजी’ करने का भी आरोप लगाते थे। वहीं मुकरी और प्राण साहब जैसे उनके सहकर्मी उनके इस स्वभाव को काम के प्रति लगन और समर्पण के तौर पर देखते थे। बहरहाल अदाकारी और प्रोडक्शन में गहरी दिलचस्पी के बावजूद अपने समकालीन राजकपूर और देव आनंद की तरह उन्होंने अब तक किसी फिल्म का निर्माण नहीं किया था। पर अपने मित्रों (जिनमें मशहूर संगीतकार नौशाद भी थे) के बहुत इसरार पर अपनी लिखी कहानी पर वो फिल्म निर्माण की तरफ मुड़े। निर्देशन के लिए अपने पुराने निर्देशक नितिन बोस (जिनके साथ ‘मिलन’ की थी) को बुलाया, संवाद लिखने के लिए वज़ाहत मिर्ज़ा (‘मदर इंडिया’ और ‘मुगले-आज़म’ के डायलॉग लेखक) को शामिल किया। अंतत: उनके ‘सिटीजन्स फिल्म्स’ के बैनर तले एक डकैत की जिंदगी पर आधारित फिल्म ‘गंगा जमुना’ (1961) आई। गौरतलब है कि इस फिल्म के सारे संवाद अवधी भाषा में लिखे गए हैं। इसी के बाद से डकैतों या कम पढ़े लिखे किरदारों के लिए हिन्दी फिल्मों में अवधी या पूर्वी हिन्दी का चलन एक रूढि बन गया।

दिलीप कुमार होने का मतलब

एक अदाकार के तौर पर दिलीप कुमार बेमिसाल हैं। इसमें शायद ही कोई शक किसी को हो। पर इतना मुख़्तसर सा बायोडाटा क्या उनका हो सकता है? क्या वे हमारी तीन चार-पीढ़ियों की उम्मीदों और सपनों की साझी विरासत नहीं हैं? जिसके लिए उन्हें जावेद अख्तर 'हिन्दी सिनेमा की एक्टिंग का पाणिनि' कहते हैं। उन्हें आज तक बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। फिर भी वे सर्वाधिक चाहे और सराहे जाने वाले अदाकार हैं । वे एक साथ ' निशाने-पाकिस्तान' और ‘पद्मविभूषण’ दोनों हैं । इससे कहीं ज़्यादा वे 'डिग्निटी पर्सोनिफाइड' हैं, जो शायद दिलीप कुमार होने का मतलब भी है।

|

[सुंदरम आनंद] |